Prozess der gesellschaftlichen, politischen und juristischen Rehabilitierung der Verfolgten der NS-Militärjustiz

Die folgende Chronik bietet einen Überblick zum politischen Umgang mit den Opfern der NS-Militärjustiz. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Angeführt werden wichtige und folgenreiche Etappen auf dem Weg zur gesetzlichen Rehabilitierung und Anerkennung. Dies umfasst Meilensteine der politischen und gesellschaftlichen Auseinandersetzung ebenso wie wichtige Schritte der wissenschaftlichen Auseinandersetzung (hier die Gesamtchronik als direkter download).

Als Quelle zentral ist neben politischen Beschlüssen, Buchpublikationen, Veranstaltungen und anderen zivilgesellschaftlichen Aktivitäten die begleitende mediale Berichterstattung.

Kriegsende | In ganz Österreich werden in den letzten Wochen vor der Befreiung viele Menschen, Soldaten und ZivilistInnen von Wehrmachtgerichten abgeurteilt und erschossen oder erhängt, zum Teil auch ohne Verfahren ermordet. Dabei handelte es sich oft um versprengte Soldaten, die in der unübersichtlichen Lage ihre Truppe verloren hatten, um Deserteure, die sich zum Teil bereits länger versteckt hielten, um Menschen, die bei Kriegsende Deserteure versteckt oder Zweifel am »Endsieg« geäußert hatten.

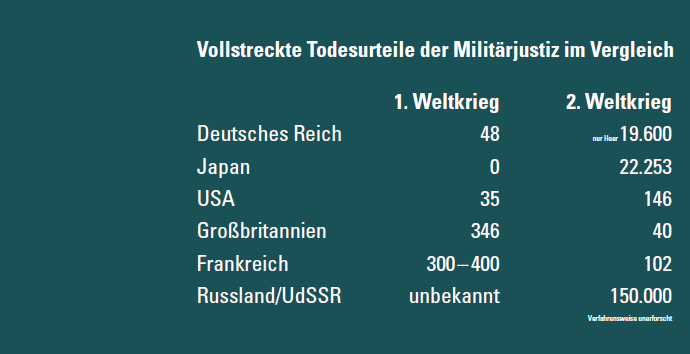

Insgesamt forderte dieses brutale Vorgehen eine nicht näher zu bestimmende Anzahl von Opfern. Die Gesamtzahl der Hingerichteten über die gesamte Kriegszeit wird auf weit über 1.000 Menschen aus Österreich geschätzt, zumeist Deserteure, »Wehrkraftzersetzer« und sogenannte Kriegsverräter. Die Folgen für die Überlebenden sowie für deren Angehörige wirken bis in die heutigen Tage nach: finanziell, in Form ausgebliebener Entschädigungen; mental, durch das Gefühl der fortgesetzten Benachteiligung und Stigmatisierung; politisch, in Bezug auf das damit zum Ausdruck gebrachte Verhältnis Österreichs zu seiner eigenen Geschichte während des Zweiten Weltkrieges.

27. April 1945 | Das Gründungsdokument der Zweiten Republik, die kurz nach der Befreiung aufgesetzte Unabhängigkeitserklärung, definiert Österreich als Opfer einer »völligen politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Annexion des Landes«. Das Deutsche Reich habe ein »macht- und willenlos gemachte[s] Volk Österreichs in einen sinn- und aussichtslosen Eroberungskrieg geführt […], den kein Österreicher jemals gewollt hat, jemals vorauszusehen oder gutzuheißen instand gesetzt war.« Diese frühe Formulierung der sogenannten Opferthese verleugnete die große Zustimmung, die der »Anschluss« an das Deutsche Reich im Frühjahr 1938 in Österreich ausgelöst hatte. Allerdings bot die Formulierung für die Deserteure gute Voraussetzung auf politische Anerkennung, denn deren Weigerung in einer – nach dem Buchstaben der Unabhängigkeitserklärung – fremden Armee zu kämpfen, hätte nach Kriegsende anerkannt werden müssen.

20. Mai 1945 | Die zuvor nach dem Wehrmachtsgeneral Alfred Krauß benannte Wiener Wohnbausiedlung wird laut Ankündigung des Hauptvertrauensmanns der Anlage in »Karl Lauterbach Siedlung« umbenannt. Der Gefreite und Kommunist Karl Lauterbach war im Februar 1945 vom Wiener Gericht der Division Nr. 177 wegen Wehrkraftzersetzung hingerichtet worden. Wie die Ehrung kurz nach Kriegsende zustande kam, ist nicht bekannt. In den folgenden Jahren unterblieb von öffentlicher Seite die Ehrung von einfachen Soldaten, die sich durch Ungehorsam, Fahnenflucht oder andere Delikte dem Dienst in der Wehrmacht entzogen hatten. Deserteure galten vielmehr als »Verräter« und »Feiglinge«. Wenig überraschend geriet auch der Name Karl Lauterbach in der Wiener Siedlung in Vergessenheit.

3. Juli 1945 | Der Nationalrat erlässt das »Aufhebungs- und Einstellungsgesetz«. Demnach gelten alle Verurteilungen gegen österreichische StaatsbürgerInnen als nicht erfolgt, die nach den zeitgenössischen Bestimmungen zu Hoch- oder Landesverrat oder nach der kurz vor Kriegsbeginn 1939 in Kraft gesetzten Kriegssonderstrafrechtsverordnung ergangen waren. Allerdings musste die Handlung »gegen die nationalsozialistische Herrschaft oder auf die Wiederherstellung eines unabhängigen Staates Österreich gerichtet« gewesen sein. Dazu wäre faktisch eine Einzelfallprüfung notwendig gewesen. Umgesetzt wurden die Bestimmungen des Gesetzes jedoch kaum. Erst aus den späten 1990er Jahren sind einige Urteilsaufhebungen bekannt.

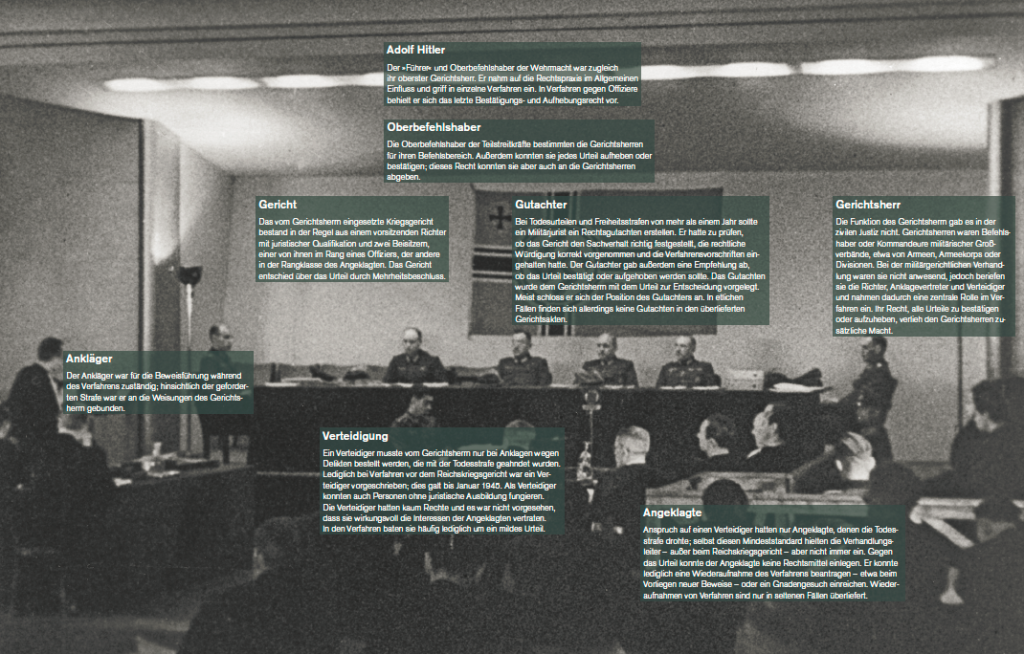

14. November 1945 | In Nürnberg beginnt der Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher des nationalsozialistischen Deutschen Reiches. Das Oberkommando der Wehrmacht wird, anders als die SS, aus formalen Gründen nicht als verbrecherische Organisation eingestuft. Auf Grundlage dieses Beschlusses etablieren einflussreiche Angehörige des ehemaligen Offizierskorps in Österreich und Deutschland die Legende einer »sauberen« Wehrmacht, die im Krieg »ehrenhaft« gekämpft und sich nicht an Kriegsverbrechen beteiligt habe. Eine Kameradschaft ehemaliger Wehrmachtrichter wird später ihrerseits dafür sorgen, dieses Narrativ auch für ihren eigenen Berufsstand zu reklamieren.

Jänner 1946 | Der österreichische Staatsanwalt Theodor Meyer-Maly erklärt 1945 in einem Prozess gegen die Denunzianten eines während des Krieges erschossenen Deserteurs: »Die alliierten Großmächte haben in Moskau und Jalta die Befreiung Österreichs deklariert und alle Österreicher aufgefordert, an der Befreiung ihres Vaterlandes mitzuarbeiten. Ein Deserteur der deutschen Wehrmacht war daher kein Fahnenflüchtiger, sondern ein Österreicher, der sich weigerte, gegen sein Vaterland für fremde Interessen zu kämpfen.«

Diese bemerkenswerte Beurteilung im Rahmen eines Strafprozesses sollte sich in den kommenden Jahrzehnten nicht durchsetzen. Zu stark war die Stimmung in Österreich, nach der die Kapitulation des Dritten Reiches als Niederlage und eben nicht als Befreiung von deutscher Fremdherrschaft empfunden wurde – hieran zeigte sich am deutlichsten, dass die Opferthese keinerlei historische Substanz aufwies. Entsprechend galten seit Ende 1940er Jahre die gehorsamen österreichischen Soldaten in den Reihen der Wehrmacht als »Helden der Heimat«, die Deserteure als »Feiglinge« und »Verräter«.

Februar 1946 | Und dennoch sind in den ersten Nachkriegsjahren die Geschichtsbilder noch nicht verfestigt, die Bewertung der jüngsten historischen Ereignisse noch nicht fix: In Wien konstituiert sich ein Komitee ehemaliger politischer Wehrmachtshäftlinge. Über die Gründung selbst wie auch über dessen Arbeit ist nichts bekannt. Allem Anschein nach löste sich das Komitee rasch wieder auf. Aktivitäten des Komitees oder ein politischer Einfluss lassen sich mangels weiterer Quellen nicht nachweisen. Gleichzeitig fällten die in Wien und anderswo tagenden Volksgerichte zum Teil harte Urteile gegen NS-Verbrecher. Viele ÖsterreicherInnen bemühten sich außerdem in der unmittelbaren Nachkriegszeit, ihre antifaschistische Gesinnung nachzuweisen. Doch gleichzeitig buhlten die konstituierenden Parteien schon bald offen um die WählerInnenstimmen der vielen Kriegsheimkehrer und NS-ParteigenossInnen. Durch die doppelte Rolle der Wehrmachtssoldaten als Opfer und Helden bleibt für die von den Wehrmachtgerichten Verfolgten kein Platz in der Erinnerung.

Gedenkstein in Hartberg. Quelle: generationendialog-steiermark.at

20. August 1946 | Im steirischen Hartberg wird ein Denkmal für die Gefallenen einer Widerstandsgruppe um Gustav Pfeiler der Öffentlichkeit übergeben, der neben Wehrmachtsdeserteuren auch Männer des Volkssturms angehörten. Rund 40 Personen hatten bei Kriegsende gegen zunehmend stärker werdende SS-Verbände gekämpft. 13 Personen wurden am 4. Mai 1945 in Hartberg von einem Standgericht zum Tode verurteilt und anschließend ermordet. Weitere UnterstützerInnen der Widerstandsgruppe tötete die SS um den 7. Mai herum, nachdem sie sich vor der anrückenden Roten Armee zurückzog.

4. Juli 1947 | Beschluss des Opferfürsorgegesetzes durch den Nationalrat: Demnach ist Verfolgung durch die NS-Militärgerichtsbarkeit allein nicht anerkennungswürdig. Diese Regelung bleibt bis zum Jahr 2005 in Geltung. Nur wer als Deserteur oder »Wehrkraftzersetzer« gleichzeitig nachweisen kann, politischen Widerstand für die Befreiung Österreichs geleistet zu haben, kann auf Anerkennung hoffen. Ausgeschlossen bleiben aber nicht nur die Kriegsdienstverweigerer, obwohl sie wegen Wehrkraftzersetzung verurteilt wurden. Auch diejenigen die ihre politische Gesinnung vor Gericht verschwiegen hatten, um nicht härter bestraft zu werden, oder auch Angehörige (meist Frauen), die Fahnenflüchtigen Unterstützung gewährten, sind außen vor. Während den so Verfolgten Ausfallzeiten in NS-Hafteinrichtungen in der Regel nicht auf die Pensionen angerechnet wurden, hatten die gehorsamen Wehrmachtssoldaten oder Angehörige der Waffen-SS solche Probleme nicht.

10. August 1948 | Der Antrag auf Opferfürsorge für die Witwe des bekanntesten österreichischen Wehrdienstverweigerers des Zweiten Weltkrieges, Franz Jägerstätter, wird von den Behörden abgelehnt. Zur Begründung heißt es: »Er [Jägerstätter] galt als schwermütig und äußerte vor seiner Einberufung zur Wehrmacht, daß er nicht für Hitler kämpfen werde. Diese Überzeugung entsprang nicht einem Abwehrwillen gegen den Nationalsozialismus für ein freies Österreich, sondern aus Gründen seiner Religionsanschauung.« Erst seit 1950 erhält Franziska Jägerstätter eine Versorgungsleistung nach Kriegsopferfürsorgegesetz, das jedoch eigentlich für die Versorgung der gehorsamen Soldaten und ihrer Angehörigen vorgesehen ist.

1952 | In Deutschland erscheint als wohl heute wichtigste deutschsprachige Publikation zum Thema die literarische Verarbeitung Alfred Anderschs seiner eigenen Desertion im Sommer 1944 in Italien: »Die Kirschen der Freiheit«. Heinrich Böll, der das Buch zweimal rezensierte, sprach vom »Trompetenstoß in schwüler Stille«, wobei die Stille das Tabu bezeichnete, das für das Thema in der frühen Bundesrepublik –nicht anders als in Österreich – galt. Böll, der den Krieg als Wehrmachtssoldat erlebte, veröffentlichte später selbst Texte und Bücher, die sich kritisch mit der Frage militärischen Ungehorsams und seiner gesellschaftlichen Bewertung beschäftigten (z. B. »Der Zug war pünktlich«, »Entfernung von der Truppe«).

30. November 1952 | In der Sonntagspost erscheint ein Artikel, der die politische Position der späteren Freiheitlichen Partei (FPÖ) als Sammelbecken vieler ehemaliger NationalsozialistInnen und Deutschnationalen für die nächsten Jahre und Jahrzehnte auf den Punkt bringt: Der Autor konstatiert eine »ungesunde Auffassung«, »wenn soldatische Pflichterfüllung [der österreichischen Wehrmachtssoldaten im Zweiten Weltkrieg] als Verbrechen, Desertion und Mord an den eigenen Kameraden jedoch als Heldentat gefeiert werde«. Diese »ungesunde Auffassung« wurde zu dieser Zeit – wenn überhaupt – allerdings nur von einer marginalisierten Minderheit geäußert.

1953 | Auch in Österreich gehören die SchriftstellerInnen zu den ersten, die das Thema Desertion und Verweigerung gegenüber dem Nationalsozialismus aufgreifen. Ingeborg Bachmann veröffentlicht in diesem Jahr ihr Gedicht »Alle Tage«, in dem sie den Deserteuren ein literarisches Denkmal setzt (erschienen in: Ingeborg Bachmann, Die gestundete Zeit, München 1953). Die Zeile »Verliehen für die Flucht von den Fahnen« diente als Inspiration für das Begleitbuch zum Wiener Denkmal für die Verfolgten der NS-Militärjustiz.

4. April 1954 | Im Grazer Sadtteil Ries wird ein schlichtes Holzkreuz errichtet: zu Ehren von sieben jungen Soldaten, die am 4. April 1945 als Deserteure hingerichtet wurden. Später wird es durch einen aufwändiger gestalteten Gedenkstein ersetzt. Solche Erinnerungszeichen werden in den 1950er und 1960er Jahren auch an anderen Orten errichtet (z. B. Marktgemeinde Weyer/Oberösterreich, Hieflau/Steiermark, Goldegg/Salzburg, Schlaiten/Tirol). Darauf wird der hingerichteten Opfer der NS-Militärjustiz gedacht, allerdings ohne Delikt oder Tatumstände explizit zu nennen. Die Initiative geht häufig von den Familien der Ermordeten aus, später auch von AktivistInnen lokaler Gedenkinitiativen (ausführlich zu Erinnerungszeichen in Österrich)

1959 | In Lobnig/Lobnik, unweit von Eisenkappel/Železna Kapla lässt der Kärntner Partisanenverband eine Gedenktafel am Haus der Familie Pasterk anbringen. Franc Pasterk wurde 1940 zur Wehrmacht eingezogen, desertierte und schloss sich während eines Heimaturlaubes den Partisanentruppen an. Drei Jahre später wurde er als Kommandant des I. Kärntner Bataillons bei einem Gefecht mit Wehrmachtseinheiten im April 1943 getötet. Sein älterer Halbbruder Jurij Pasterk bewirtschaftete indes den elterlichen Hof. Er wurde gemeinsam mit anderen Angehörigen der Familie wegen Unterstützung der Partisanenbewegung verhaftet. Im April 1943 wurde er zum Tode verurteilt und im Wiener Landesgericht gemeinsam mit zwölf anderen Kärntner SlowenInnen (elf Männer und eine Frau) enthauptet. Im Zuge alljährlicher Gedenkwanderungen zum Hof der Familie Pasterk wird nicht nur der beiden Brüder, sondern aller Opfer von Widerstand und Verfolgung während des Zweiten Weltkrieges gedacht.

1967 | Gerhard Fritsch veröffentlicht unter dem Titel »Fasching« den wohl anspruchsvollsten österreichischen Prosatext über einen Deserteur und dessen Erfahrungen auf der Flucht. Der Literaturwissenschaftler, Schriftsteller und Essayist Robert Menasse zählt dieses beeindruckende Portrait der österreichischen Kriegs- und Nachkriegsgesellschaft im Jahr 1995 zu den wichtigsten Romanen der österreichischen Nachkriegsliteratur.

1971 | Axel Corti dreht den Spielfilm »Der Fall Jägerstätter« mit Kurt Weinzierl in der Hauptrolle. Der Film ist eine frühe Verarbeitung der Geschichte des heute bekanntesten Kriegsdienstverweigerers des Zweiten Weltkrieges: Franz Jägerstätter wurde am 9. August 1943 im Zuchthaus Brandenburg-Görden hingerichtet. Am 26. Oktober 2007 erfolgte seitens der römisch-katholischen Kirche seine Seligsprechung. Im gleichen Jahr weihte die oberösterreichische Gemeinde St. Radegund ein Denkmal für den bekanntesten Sohn des Ortes ein.

1977 | Der ehemalige Heeresrichter und maßgebliche Kommentator des Militärstrafgesetzbuches Erich Schwinge bringt eine Abhandlung über die Praxis der Wehrmachtgerichtsbarkeit in Deutschland heraus (Otto Peter Schweling: Die deutsche Militärjustiz in der Zeit des Nationalsozialismus, hg. und eingeleitet von Erich Schwinge, Marburg 1977). Das ursprüngliche Manuskript hatte der zuvor ebenfalls als Wehrmachtsrichter tätige Schweling fertig gestellt. Es war zur Veröffentlichung für eine Schriftenreihe des Münchner Instituts für Zeitgeschichte vorgesehen, wegen seines allzu apologetischen Charakters dort jedoch abgelehnt worden (Zur Affäre um Schwinge vgl. den Artikel im Nachrichtenmagazin Der Spiegel). Schwinge, während des Krieges Strafrechtsprofessor an der Universität Wien und im Nebenamt auch am Gericht der Wiener Division 177 tätig, überarbeitete den Text und veröffentlichte ihn wenig später in Eigenregie.

7. September 1978 | Ernst Volkmann, am 7. Juli 1941 in Brandenburg-Görden hingerichteter Kriegsdienstverweigerer, wird posthum das Ehrenzeichen für Verdienste um die Befreiung Österreichs verliehen. Zu diesem Zeitpunkt ist sein Name noch unter den soldatischen Gefallenen am Bregenzer Kriegerdenkmal geführt. 1958 wurde erstmals eine Hinweistafel auf das Schicksal Volkmanns an der gegenüberliegenden Kirchenwand angebracht. Sie ist heute nicht mehr vorhanden. 2007 wurde zu Ehren Volkmanns eine Gedenkstele nahe dem Kriegerdenkmal angebracht. Nach der Verleihung des Ehrenzeichens an Volkmann im September 1978 sollte es noch mehr als 30 Jahre dauern, bis Kriegsdienstverweiger, Deserteure und »Kriegsverräter« gesetzlich rehabilitiert wurden.

1979 | Der deutsche Dramatiker Rolf Hochhuth veröffentlicht sein Theaterstück »Juristen«, in der es um die verbrecherische Spruchpraxis der Wehrmachtjustiz geht. Seine Recherchen bringen die Tätigkeiten des damaligen Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Hans Filbinger, ans Licht, der während des Krieges als Marinerichter im besetzten Norwegen an einigen Todesurteilen mitgewirkt hatte. Hochhuths Text und die daraufhin erfolgten wissenschaftlichen Recherchen zwangen Filbinger schließlich zum Rücktritt und brachten damit erstmals die Verbrechen der NS-Militärjustiz öffentlich zur Sprache. Der wohl bekannteste Ausspruch Filbingers, mit dem er auf seine Tätigkeit als Marinerichter abhebt, lautet sinngemäß: Was damals rechtens war, kann heute nicht Unrecht sein.« Es inspiriert den Titel für die knapp 30 Jahre später erstmals in Berlin und später in Wien, Klagenfurt, Dornbirn und Goldegg/Salzburg gezeigte Wanderausstellung über die Verfolgung durch die NS-Militärgerichte.

10. Dezember 1980 | Die Liga für Menschenrechte initiiert in Kooperation mit einem Ausbildungslehrgang des Bundesheeres die Anbringung einer Gedenktafel zur Erinnerung an Exekutionen auf dem Gelände des Grazer Wehrmachtsschießplatzes Feliferhof. Die genaue Zahl der Todesopfer ist bis heute unbekannt. Vermutlich handelt es sich auch um Hingerichtete der NS-Militärjustiz, darunter zahlreiche Deserteure. Auf dem Tafeltext bleibt dies jedoch unerwähnt. Im Keller Landesgerichts Graz waren von Ende August 1943 bis Mitte März 1945 insgesamt 155 Personen exekutiert worden, darunter auch 23 Soldaten, die von verschiedenen Gerichten der Wehrmacht wegen Desertion und Wehrdienstverweigerung zum Tode verurteilt worden waren.

9. August 1983 | Die Theologin und Jägerstätter-Biografin Erna Putz organisiert anlässlich des 40. Todestages von Franz Jägerstätter in Ostermiething und St. Radegund ein Jägerstätter-Seminar und -Gedenken.

5. November 1984 | Die Stadt Wien und das Bundesministerium für Landesverteidigung eröffnen im Kagraner Donaupark (22. Wiener Gemeindebezirk) einen Gedenkstein für dort erschossene »zahlreiche österreichischen Freiheitskämpfer aus den Reihen der Wehrmacht«. Zwischen 1940 und 1945 starben hier mindestens 129 Menschen, darunter auch ungehorsame Angehörige der Wiener Feuerwehr. Seit 2002 veranstaltet das Personenkomitee »Gerechtigkeit für die Opfer der NS-Militärjustiz« um den 26. Oktober herum Gedenkfeiern für die hier hingerichteten Opfer der Wehrmachtgerichte.

1985 | Die Vorarlberger Johann August-Malin-Gesellschaft gibt den Band »Von Herren und Menschen. Verfolgung und Widerstand in Vorarlberg 1939-1945« heraus. Meinrad Pichler widmet sich in einem Beitrag auch den bis dahin forschungsmäßig kaum präsenten Deserteuren und Kriegsdienstverweigerern. Desertion, »Wehrkraftzersetzung« oder »Kriegsverrat« im Zusammenhang von politischem Widerstand wird erstmals in der seit 1982 herausgegebenen Schriftenreihe des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes thematisiert – auch wenn man dort den ungehorsamen Soldaten im Allgemeinen noch mit Zurückhaltung begegnet.

1986 | Die sogenannte Waldheim-Debatte um den ÖVP-Präsidentschaftskandidaten und späteren Bundespräsidenten sorgte Mitte der 1980er Jahre für einen Schub hinsichtlich der gesellschaftlichen Verständigung darüber, welche Rolle Österreich als Teil des »Großdeutschen Reiches« gespielt hatte. Kurt Waldheim war während des Zweiten Weltkrieges Mitglied diverser NS-Organisationen und hatte auf dem Balkan beim Stab der 12. Armee gedient, in deren Befehlsbereich zahlreiche Kriegsverbrechen begangen wurden. Mit der Diktion, er habe als Soldat im Krieg lediglich »seine Pflicht erfüllt«, trat er ungewollt eine landesweite Diskussion über Fragen von Schuld und Verantwortung österreichischer Wehrmachtssoldaten los.

Die internationale Untersuchungskomission zur Ermittlung von Waldheims Rolle auf dem Balkan wurde geleitet von Manfred Messerschmidt, leitender Historiker des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes (damals Freiburg/Potsdam). Messerschmdit veröffentlicht ein Jahr später seine grundlegende Studie über die verbrecherische Dynamik wehrmachtgerichtlicher Verfolgung im Zweiten Weltkrieg (siehe Eintrag unten).

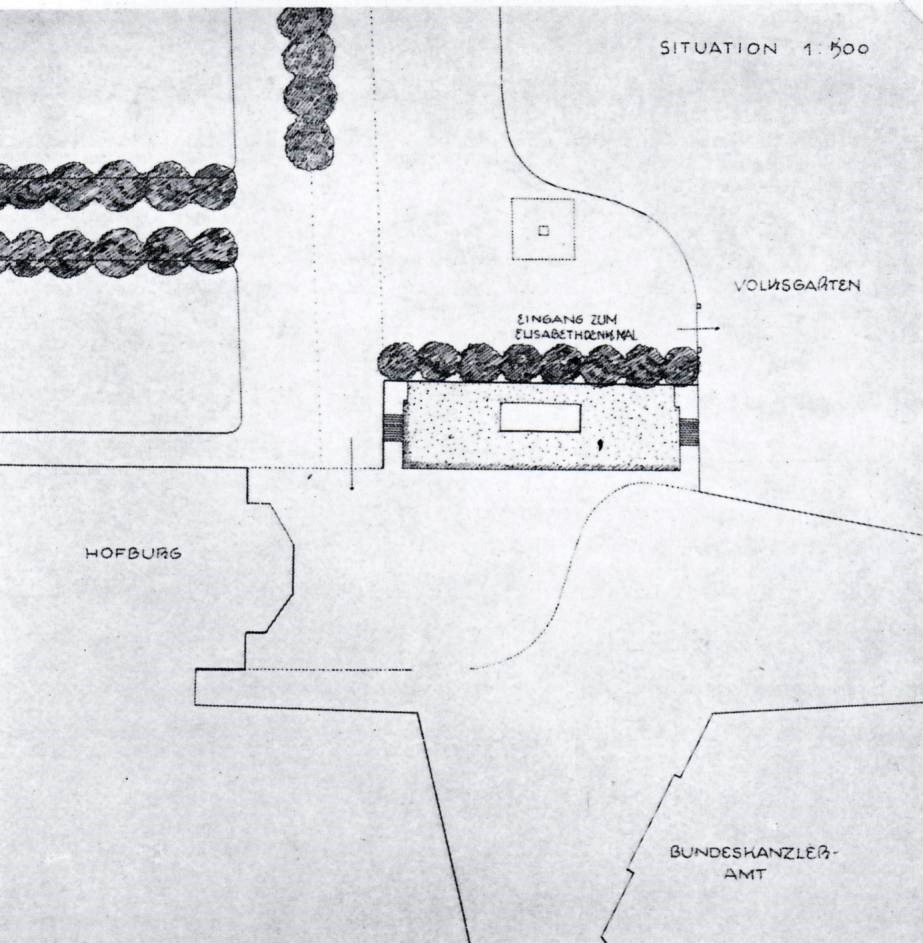

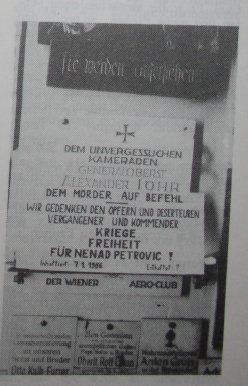

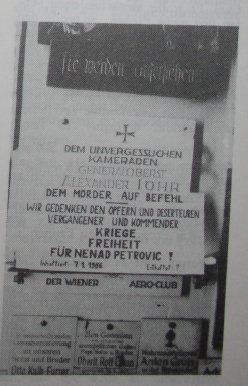

AktivistInnen kommentieren die Löhr-Tafel in der Siftskirche, Wien. Quelle: Archiv der sozialen Bewegungen Wien; Peter Styrer: »Kultstätte des Krieges«. In: Gewaltfreier Widerstand 2/86 (März/April/1. Mai), S.12-13

3. März 1986 | Unbekannte AktivistInnen bringen in der Siftskirche in der Mariahilfer Str. 2, im 7. Wiener Gemeindebezirk, eine Gedenktafel für »Opfer und Deserteure vergangener und kommender Kriege« an. Das Erinnerungszeichen, das kurz nach der Aktion wieder entfernt wurde, ist bei der 1985 angebrachten Gedenktafel für den Generaloberst der Wehrmacht Alexander Löhr befestigt, der während des Zweiten Weltkrieges als Befehlshaber vor allem auf dem Balkan für zahlreiche Kriegsverbrechen verantwortlich war. Als Kriegsverbrecher wurde er 1945 in Belgrad zum Tode verurteilt und hingerichtet.

1987 | Der deutsche Militärhistoriker und wissenschaftliche Leiter des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes der Bundeswehr Manfred Messerschmidt veröffentlicht gemeinsam mit dem Privatgelehrten Fritz Wüllner die erste kritische Gesamtstudie zur Geschichte der Militärgerichtsbarkeit (Die Wehrmachtsjustiz im Dienste des Nationalsozialismus. Zerstörung einer Legende, Baden Baden 1987). Bis dahin lag die Darstellung der Geschichte der NS-Militärjustiz in den Händen ehemaliger NS-Militärjuristen – mit deutlich apologetischen Tendenzen, wie auch das Münchner Institut für Zeitgeschichte Mitte der 1970er Jahre in einem Gutachten befand.

1988 | In Vorarlberg setzt sich die Johann-August-Malin-Gesellschaft für ein NS-Opferdenkmal in Dornbirn ein. Fünf Jahre dauern die zäh geführten Verhandlungen an, bevor 1993 der Stein eingeweiht wird. Hauptstreitpunkte sind die Erwähnung der Namen von Deserteuren und Homosexuellen. Der Deserteur Rudolf Bodemann wird schließlich namentlich angeführt, allerdings ohne Erläuterung, dass er wegen Fahnenflucht hingerichtet worden war. (Ausführlich zur Problematik der Denkmalsetzungen für ungehorsame Soldaten)

1989 | Die Historiker Hanns Haas und Gerd Kerschbaumer fordern im Verbund mit den Grünen in Salzburg die Änderung von Inschriften auf Salzburger Kriegerdenkmälern im Sinne einer friedenspolitischen Botschaft. Dies ist allerdings nicht durchsetzbar.

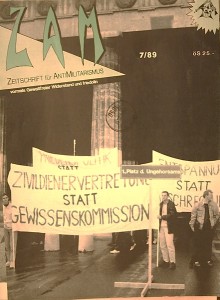

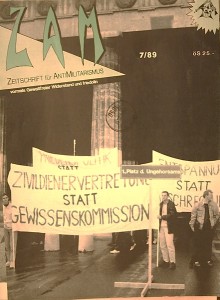

15. Juli 1989 | Wehrdienst- bzw. Totalverweigerer errichten auf dem Wiener Heldenplatz das erste dokumentierte temporäre »Deserteursdenkmal«: »zu Ehren der unbekannten DrückebergerInnen«. Die Aktion steht in der Tradition universeller Gegendenkmäler, wie sie in Deutschland schon seit einigen Jahren errichtet wurden. Nur einige Monate später bringen die Grünen im 2. Wiener Gemeindebezirk den Antrag ein, eine städtische Grünfläche nach einem »unbekannten Deserteur« zu benennen. Der Antrag wird von allen Parteien in der Bezirksvertretung inklusive der KPÖ zurückgewiesen. In dieser Zeit entwicklen sich die Grünen für entsprechende zivilgesellschaftliche Initiativen in Österreich und Deutschland zu den wichtigsten (partei-)politischen Bündnispartnern.

Titelblatt der Zeitschrift »ZAM – Zeitschrift für Antimilitarismus« mit einem Bild des umbenannten Heldenplatzes. Quelle: ZAM, Ausgabe 7/89. Archiv der sozialen Bewegungen Wien

19. Oktober 1989 | Im Zuge eines groß angelegten Zivildiener-Aktionstages drücken diese ihren Protest durch Streikaktionen auf dem Heldenplatz aus. Sie fordern – wiederum mit Unterstützung der Grünen – die Umbenennung des Heldenplatzes in »Platz des Ungehorsams« und kündigen zuvor eine Pressekonferenz im Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes an, die jedoch kurzfristig abgesagt wird.

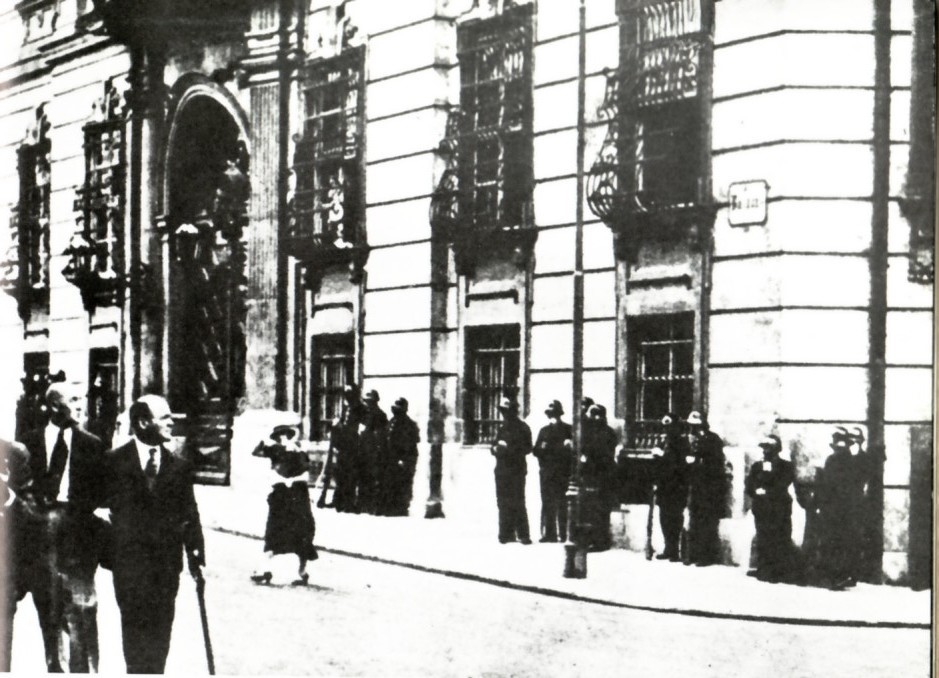

Nur wenige Wochen später kommt es zu Protesten gegen eine Gedenktafel im Vorraum der Wiener Hofburg. Darauf sind u. a. die Namen österreichischer Generalstabsangehöriger der Wehrmacht und einiger SS-Offiziere genannt. AktivistInnen, die sich selbst als »Antimilitaristen und Zivildiener« bezeichnen, weisen auf Flugblättern auf die personelle Kontinuitäten in der Spitze der österreichischen Gesellschaft hin – namentlich auf den ehemaligen Justizminister Otto Tschadek (SPÖ), der im Zweiten Weltkrieg als Marinerichter Todesurteile gegen Deserteure zu verantworten hatte. Erst im Jahr 2013 veröffentlicht der Politikwissenschaftler Thomas Geldmacher nach Archivrecherchen einen Artikel, der Tschadeks konkrete Tatbeteiligung an mindestens zwei Todesurteilen belegt.

Vgl. auch den Aufsatz Geldmacher, Thomas: »Der gute Mensch von Kiel? Marinerichter Otto Tschadek (1904-1969). In: Geldmacher, Thomas u.a. (Hg.): »Da machen wir nicht mehr mit«. Österreichische Soldaten und Zivilisten vor Gerichten der Wehrmacht, Wien 2010, S. 215-227.

1990 | Die spätere grüne Landtagsabgeordnete und Stadträtin Friedrun Huemer zieht mit einem mobilen Deserteursdenkmal durch den ersten Wiener Stadtbezirk (Zur Deserteursdenkmalfrage eine Bestandsaufnahme aus dem Jahre 2005).

Antrag der Grünen Leopoldstadt als Thema in der Grünalternativen Zeitung. Quelle: Geisterbahn, 1990

2. Oktober 1990 | Die Bezirksverwaltung des zweiten Wiener Gemeindebezirks lehnt den Antrag der Grünen auf die Errichtung eines dauerhaften Deserteursdenkmals ab.

21. Oktober 1990 | In Bremen kommt es zur Gründung der »Bundesvereinigung Opfer der NS-Militärjustiz«. Ausgestattet mit einem wissenschaftlichen Beirat, dessen Vorsitz seit 2012 der Militärhistoriker und Friedensforscher Wolfram Wette ausübt, setzt sich die Bundesvereinigung für die Rehabilitierung der ungehorsamen Soldaten ein. Die entsprechenden Bundesgesetze von 1998, 2002 und 2009 gehen zum erheblichen Teil auf deren Initiative zurück. Ehrenvorsitzender ist der Jurist und Militärhistoriker Manfred Messerschmidt, der von 1990 bis 2012 als Vorsitzender des Beirats fungierte. Vorsitzender und wichtigster Repräsentant der Bundesvereinigung ist der ehemalige Wehrmachtsdeserteur Ludwig Baumann.

8. Juli 1991 | Bundeskanzler Franz Vranitzky hält im Nationalrat eine vielbeachtete Rede, in dem er ein Eingeständnis von weitgehender Mitverantwortung Österreichs am Holocaust und anderen während des Krieges begangenen Verbrechen einräumt – ein wichtiger Schritt weg vom »Opfermythos« der Zweiten Republik. Damit stellt er, anknüpfend an die vorangegangenen gesellschaftlichen Diskussionen im Rahmen der sogenannten Waldheim-Affäre, die Weichen für einen differenzierteren Umgang der Zweiten Republik mit Österreichs Rolle während der NS-Zeit. Eine geschichtspolitischer Wandel, der auch für die Bewertung von Desertion und Wehrdienstverweigerung relevant werden sollte.

1993 | Walter Pichler, Leopold Steurer und Martha Verdorfer geben ihr Buch »Verfolgt, Verfemt, Vergessen. Lebensgeschichtliche Erinnerungen an den Widerstand gegen Nationalsozialismus und Krieg. Südtirol 1943-1945« heraus. Die Publikation setzt, wie schon der Vorarlberger Band der Johann-August-Malin-Gesellschaft, neue Standards: Auch hier kommen ungehorsame Soldaten als Opfer des Nationalsozialismus ausführlich zu Wort. Im selben Jahr widmet die österreichische Post Franz Jägerstätter eine Briefmarke, ein deutliches Indiz, dass das Thema breitere Kreise zu erreichen beginnt.

6. Juli 1993 | In Berlin initiiert die Gedenktafel-Initiative für Franz Jägerstätter anlässlich des bevorstehenden 50. Todestages ein erstes provisorisches Erinnerungszeichen für den Oberösterreichischen Kriegsdienstverweigerer. In den nächsten Jahren folgen weitere Aktionen und Gedenkveranstaltungen rund um den Ort von Jägerstätters Verurteilung, dem ehemaligen Sitz des Reichskriegsgerichts in der Berliner-Charlottenburger Witzlebenstraße. Der Gedenktafelstreit und ist ein wichtiger Beitrag zur gesellschaftlichen Diskussion ungehorsamer Verhaltensweisen in der Wehrmacht in Deutschland und Österreich.

1995 | Einrichtung des »Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus«. Hier können auch die bis dahin von der Opferfürsorge ausgeschlossenen NS-Verfolgten Anträge einreichen, allerdings sind Deserteure und andere ungehorsame Soldaten im Stiftungsgesetz nicht explizit als Anspruchsberechtigte genannt. Dies ändert sich vor allem nachdem und die Schwierigkeiten bei der Rehabilitierung verschwinden erst seit der Jahrtausendwende. Im selben Jahr erfolgt Österreichs Beitritt zur Europäischen Union, was mittel- und langfristig zu einem »Shift of Memory«, also einem veränderten Blick Österreichs auf seine Rolle im Nationalsozialismus und damit einhergehend einer verstärkten Orientierung am westeuropäischen Stand der NS-Forschung und des Holocausgedenkens führt.

23. April 1995 | Nach Eröffnung der Ausstellung »Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941-1944« des Hamburger Instituts für Sozialforschung im März des Jahres schreibt Hans Dichand, Herausgeber der Neuen Kronen Zeitung gegen die Forschungsergebnisse der Hamburger Ausstellungsmacher an. Es handle sich bei der Schau um eine »satanische, kollektive Verleumdung« der Wehrmachtssoldaten: Diese seien doch keine Mörder gewesen. In der auflagenstärksten Tageszeitung Österreich startet nun eine Artikelserie, die den Einsatz der österreichischen Wehrmachtsoldaten entlang der Opferthese als passive Opfer eines »unentrinnbaren Schicksals« beschreibt. Damit sollte für die ungehorsamen Soldaten im Gedächtnis des Landes auch weiterhin wenig Platz bleiben.

19. Oktober bis 22. November 1995 | Die Wanderausstellung »Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941-1944« macht in der Wiener Alpenmilchzentrale Station. Die vehement geführten Diskussionen darüber bringen die seit der Waldheim-Debatte virulenten Fragen von Schuld und Verantwortung österreichischer Wehrmachtssoldaten einem breiten Publikum nahe. Zahlreiche Veranstaltungen begleiten die Ausstellung. Sie ist auch in Deutschland eine wichtige Etappe für die Etablierung der umgekehrten Fragestellung: Wie ist das Verhalten derer zu bewerten, die sich dem in der Ausstellung gezeigten verbrecherischen Krieg durch Ungehorsam entzogen?

Im Rahmen dieser ersten »Wehrmachtsausstellung« organisieren antimilitaristische Gruppen in Wien eine Diskussionsveranstaltung mit Ludwig Baumann, einem ehemaligen Deserteur, der als Vorsitzender der im Jahr 1990 gegründeten »Bundesvereinigung Opfer der NS-Militärjustiz« inzwischen zum prominentesten Vertreter der Anliegen ehemaliger Wehrmachtdeserteure geworden ist.

7. November 1995 | Leserbrief in der Neuen Kronen Zeitung, der auf einen ORF-Bericht eingeht. Der Schreiber des Leserbriefes beschwert sich darüber, dass die Hinrichtung von Deserteuren bei Kriegsende im oberösterreichischen Hieflau als Greueltat dargestellt worden sei. Dies praktizierten, so derAutor, jedoch alle Armeen der Welt auf diese Weise. Der Unwille oder die Unfähigkeit, zwischen dem Charakter des Zweiten Weltkrieges als verbrecherischem Angriffs- und Vernichtungskriegund anderen Kriegen zu differenzieren, ist hier nahezu idealtypisch formuliert. Dieselben Argumente verwenden GegnerInnen der Rehabilitierung von Deserteuren bis heute.

16. November 1995 | Das höchste deutsche Zivil- und Strafgericht, der Bundesgerichtshof, stellt in einem Grundsatzurteil fest, dass die NS-Justiz Recht bewusst missbraucht und gebeugt habe und die Verhängung zehntausender Todesurteile »in einer Vielzahl von Fällen zur Verurteilung von Richtern und Staatsanwälten des nationalsozialistischen Gewaltregimes« hätte führen müssen. Diese Bewertung, die die Wehrmachtjustiz mit einschließt, schafft eine wichtige Grundlage für den künftigen historischen Umgang mit den Verbrechen der NS-Militärgerichte.

1996 | Die Partei der Grünen stellt in Amstetten den Antrag auf Errichtung eines NS-Opferdenkmals, u. a. auch für Deserteure. Das Ansuchen findet keine Mehrheit im Stadtrat.

Der deutsche Aktionskünstler Wolfram Kastner initiiert gemeinsam mit andereren AktivistInnen ein Deserteursdenkmal in Salzburg und verbindet dies in mehreren Aktionen (bis 1997) gegen Aufmärsche der »SS-Kameradschaft IV« in Salzburg. Die Stadt wehrt sich gegen den Versuch, ein Totengedenken zu Ehren der 1944 von der SS ermordeten Salzburger Deserteure durchzusetzen. Spontane Aktionen unterbindet die Bundespolizei, es folgen Strafverfügungen und Straferkenntnisse gegen die Teilnehmenden. Ein Jahr später meldet Kastner eine »unsichtbare Versammlung« und die »Errichtung eines unsichtbaren Denkmals für die ermordeten Deserteure« an. Beides wird aus formalen Gründen verboten.

6. November 1996 | Die 8. Synode der Evangelischen Kirche Deutschlands erklärt hinsichtlich der »Frage der Desertion und Kriegsdienstverweigerung im Zweiten Weltkrieg«: »1. Der Zweite Weltkrieg war ein Angriffs- und Vernichtungskrieg, ein vom nationalsozialistischen Deutschland verschuldetes Verbrechen. […] 2. Wer sich weigert, sich an einem Verbrechen zu beteiligen, verdient Respekt. Schuldsprüche aufrecht zu erhalten, die wegen solcher Verweigerungen gefällt wurden, ist, seit der verbrecherische Charakter der nationalsozialistischen Diktatur und ihrer Kriegführung feststeht, absurd. Sich der Beteiligung an einem Verbrechen zu entziehen, kann nicht strafwürdig sein. […].«

Die Erklärung sollte für den weiteren Verlauf der Debatten, aber auch der parlamentarischen Behandlung des Themas weitreichende Folgen haben. Der Deutsche Bundestag übernimmt den Text später für eine Entschließung die die Grundlage der endgültigen Rehabilitierung der Verfolgten der NS-Militärjustiz werden sollte.

1997 | Der österreichische Dichter H. C. Artmann spricht – nach Verleihung des Büchnerpreises an ihn – öffentlich über seine Verfolgung als Deserteur durch die Wehrmachtjustiz. Auf die Frage, warum er darüber so lange geschwiegen habe, antwortet er: »Sonst lesen mich die Nazis nimmer.«

15. Mai 1997 | Richard Wadani, ehemaliger Wehrmachtsdeserteur und später Obmann des Vereins »Personenkomitee Gerechtigkeit für die Opfer der NS-Militärjustiz« verfasst einen Leserbrief an die Zeitschrift NEWS, in der er sich öffentlich als Wehrmachtsdeserteur bekennt. In den kommenden Jahren folgen eine Reihe von Interviews, Porträts und Artikel, die sich mit seiner Desertionsgeschichte als Überläufer an der Westfront im Jahr 1944, aber auch allgemein mit dem Thema auseinandersetzen.

17. Mai 1997 | In Mauthausen wird eine Tafel enthüllt, die an rund 15.000 hingerichtete Deserteure und Kriegsdienstverweigerer der Wehrmacht erinnert. Initiator der Gedenkveranstaltung ist das Europäische Büro für Kriegsdienstverweigerung (EBCO). Bereits am Tag zuvor hatte EBCO in Kooperation mit der Friedenswerkstatt Linz und unter Mitwirkung von Amnesty International, Pax Christi, der Evangelischen Kirche Deutschlands, des Oberösterreichsichen KZ-Verbandes, des Oberösterreichischen Studentenwerkes, Mitgliedern des Europäischen Parlamentes, des Deutschen Bundestages und anderen in Linz eine internationale Zusammenkunft von Kriegsdienstverweigerern und Deserteuren des Zweiten Weltkrieges und den Armeen des Bürgerkrieges im ehemaligen Jugoslawien veranstaltet. Auf die Gedenktafel ist folgender Text eingraviert: »Den pazifistischen Widerständen in der Wehrmacht gegen Verbrechen und Krieg. Deserteuren und Kriegsdienstverweigerern, in Erinnerung an zehntausende Opfer der NS-Militärjustiz.« Es ist das erste Erinnerungszeichen in Österreich, auf dem explizit das Wort Deserteur(e) erwähnt ist.

25. August 1998 | In Deutschland hebt das Bundesgesetz »zur Aufhebung nationalsozialistischer Unrechtsurteile in der Strafrechtspflege« die von Wehrmachtgerichten gefällten Schuldsprüche gegen sogenannte Wehrkraftzersetzer pauschal auf. Für die wegen Desertion und »Kriegsverrat« verurteilten Soldaten der Wehrmacht ändert sich dadurch allerdings nichts, außer wenn in individuellen Anträgen eine politische Motivation nachgewiesen werden kann. Bis zur allgemeinen Anerkennung der Deserteure als Opfer des Nationalsozialismus sollte es in Deutschland noch vier, in Österreich noch gut zehn Jahre dauern.

Oktober 1998 | Am staatswissenschaftlichen Institut der Universität Wien bietet der Politikwissenschaftler und Mitautor der Ausstellung »Vernichtungskrieg – Verbrechen der Wehrmacht 1941-1944«, Walter Manoschek, ein Seminar mit dem Titel »Die Wehrmacht als Politikum« an. Zwei Studierende, Maria Fritsche und Hannes Metzler, bringen in diesem Rahmen eine Arbeit über die ungehorsamen Soldaten auf den Weg. Aus dieser Initiative entsteht 2003 das Standardwerk zu den Verfolgten der NS-Militärjustiz, außerdem zwei Diplomarbeiten (Metzler, Fritsche), die später veröffentlicht werden. Das Seminar ist Ausgangspunkt für den gesamten weiteren Rehabilitierungsprozess.

Aktion am 26. Oktober 1998 am Maria-Theresien-Platz, Aufstellung der Plastik: Deserteur der Jugoslawienkriege von Tanja Windbüchler Foto: Tanja Windbüchler

26. Oktober 1998 | Die Arbeitsgemeinschaft Wehrdienstverweigerung, Deserteurs- und Flüchtlingsberatung, Bürogemeinschaft Schottengasse und Gewaltfreiheit enthüllt am Nationalfeiertag auf dem Maria-Theresien-Platz eine Skulptur »Deserteur der Jugoslawienkriege« von Tanja Windbüchler. Es ist eine Aktion gegen die am Heldenplatz veranstaltete »Leistungsschau« des Bundesheeres und »für die Deserteure der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und für den Frieden«, so die VeranstalterInnen.

9. Dezember 1998 | Maria Fritsche und Hannes Metzler, die beiden Studierenden aus dem Manoschek-Seminar an der Wiener Universität, treffen sich für ein Interview mit Richard Wadani. Dieser hatte sich im selben Jahr an den Grünen Abgeordneten und ehemaligen Grünen Klubobmann im Parlament Andreas Wabl gewandt, um darüber zu beraten, wie man politisch gegen die Aktivitäten des Österreichischen Kameradschaftsbundes vorgehen könnte. Im Büro Wabl wiederum fungierte Hannes Metzler als Referent. So entsteht eine Verbindung, die bis heute (Frühjahr 2017) weiterbestehen sollte.

21. Februar 1999 | Die Grünen bringt eine parlamentarische Anfrage in den Nationalrat ein, der am 22. April ein Entschließungsantrag folgt. Die Initiativen zielen darauf ab, »alle Urteile der nationalsozialistischen Militärgerichtsbarkeit gegen Österreicher […] von Amts wegen aufzuheben.« Es folgt ein sich bis 2009 hinziehendes parlamentarisches Tauziehen vor allem um die Frage, wie Desertion und andere Formen des Ungehorsams während des Zweiten Weltkrieges politisch und juristisch zu bewerten seien.

30. März 1999 | In einer Anfragebeantwortung an den Abgeordneten Andreas Wabl stellt das Justizministerium fest, dass die »österreichischen Deserteure der großdeutschen Wehrmacht aus einer fremden Armee desertiert sind«, woraus im Nachhinein hätte geschlossen werden müssen, dass sie richtig gehandelt haben. Daraus ergeben sich in den Folgejahren wichtige Anknüpfungspunkte für weitere Argumentationen in der Rehabilitierungsfrage.

April 1999 | Der Nationalrat schreibt auf Initiative der Grünen ein Forschungsprojekt aus, das sich erstmals wissenschaftlich dem bis dahin unbekannten Feld militärgerichtlicher Verfolgung von ÖsterreicherInnen im Zweiten Weltkrieg widmen soll. Wesentliche Unterstützung erhält das Vorhaben vom seinerzeitigen Wissenschaftsminister Caspar Einem (SPÖ). Den Zuschlag erhält eine ForscherInnengruppe, die aus dem Seminar von Walter Manoschek hervorgegangen ist – unter ihnen David Forster, Maria Fritsche, Thomas Geldmacher, Hannes Metzler und Thomas Walter.

Mai 1999 | Pressekonferenz der Grünen, auf der Andreas Wabl und erstmals auch der Wehrmachtsdeserteur Richard Wadani öffentlich zum eingebrachten Gesetzesvorhaben Stellung beziehen. Aus Deutschland ist der Vorsitzende der »Bundesvereinigung Opfer der NS-Militärjustiz«, Ludwig Baumann, angereist. Für Richard Wadani bedeutet diese Pressekonferenz den Auftakt zur Teilnahme an unzähligen Podiumsdiskussionen und Vorträgen. Durch seine Auftritte auf Kundgebungen, Gedenkfeiern und Demonstrationen wird er einer erweiterten Öffentlichkeit bekannt.

9. Juli 1999 | Im Kurier Otto Keimel wird, Präsident des Österreichischen Kameradschaftsbundes, zitiert. Anlass ist der von den Grünen im Nationalrat eingebrachte Entschließungsantrag zur pauschalen Aufhebung der Urteile gegen Wehrmachtsdeserteure. Keimel bringt die gegnerischen Positionen der parlamentarischen Initiative auf den Punkt: Er spricht von einer »Diffamierung« der Veteranengeneration und fordert eine Einzelfallprüfung, da es sich bei Deserteuren um Straftäter handle, deren Handlungen bis heute auch in demokratischen Staaten strafbar seien. In dem Artikel kommt auch der Sprecher der Österreichischen Offiziersgesellschaft zu Wort. Er diffamiert Deserteure indirekt als Feiglinge und warnt vor einer »Umkehr der Werte«.

September 1999 | Der Verein Erinnern Villach erinnert auf dem von Heinz Aichernig entworfenen »Denkmal der Namen« im Stadtzentrum an eine Reihe von Wehrmachtsdeserteuren und UnterstützerInnen, die nach Urteilen der NS-Justiz am 23. Dezember 1944 hingerichtet wurden, darunter die Angehörigen einer Partisanengruppe rund um die Deserteure Erich Ranacher, Josef Ribitsch und Heinrich Brunner sowie ihre Helferinnen, die WiderstandskämpferInnen Maria Peskoller, Rosa Eberhard und Margarethe Jessernig.

2002 | In Salzburg kommt es zur Aufstellung eines »Antifaschismus-Denkmales«, gestaltet von Heimo Zobernig. Wie beim Villacher Denkmal sind verschiedene Opfergruppen auf dem Denkmal repräsentiert (jüdische Opfer, psychisch Kranke, Behinderte, Sinti und Roma, Homosexuelle, oppositionelle KünstlerInnen, politisch Andersdenkende, WiderstandskämpferInnen, Kriegsgefangene und ZwangsarbeiterInnen), allerdings fehlen Verfolgte der NS-Militärjustiz.

6. April 2002 | Im Umfeld der parlamentarischen Initiativen der Grünen erscheinen in österreichischen Zeitungen eine Reihe von Porträts von Wehrmachtsdeserteuren und andere ungehorsamen Soldaten. Die Oberösterreichischen Nachrichten veranschaulichen mit der Lebensgeschichte von Rudolf Haunschmid den Umgang der österreichischen Nachkriegsgesellschaft mit dem Thema. Hannes Metzler präsentiert ein Jahr später in den Medien eine Reihe von Deserteursfallgeschichten als Ergebnis des vorangegangenen Forschungsprojekts.

9. April bis 26. Mai 2002 | Station der Wanderausstellung »Verbrechen der Wehrmacht – Dimensionen des Vernichtungskrieges 1941-1944« im Wiener Semperdepot (Veranstalter: Akademie der bildendenden Künste und Büro trafo.K). Mitglieder des Teams junger WissenschaftlerInnen um Walter Manoschek, das im Auftrag des Nationalrats die Geschichte wehrmachtgerichtlicher Verfolgung erforscht, stellt ein Begleitprogramm zusammen, in dem erstmals ZeitzeugInnen zu Wort kommen und zum Teil äußerst kontrovers geführten Podiumsdiskussioinen und Filmveranstaltung auf das Thema aufmerksam gemacht wird.

Die zweite Wehrmachtsausstellung führt das Thema der ersten, 1998 eingestellten Version der »Wehrmachtsausstellung« in erweiterter Form fort. An der Grundaussage, dass die Wehrmacht in der Sowjetunion und auf dem Balkan einen verbrecherischen Angriffskrieg geführt hat, ändert sich nichts. In der neuen Version finden auch Deserteure Berücksichtigung: Ein Kapitel der Historiker Marcus Gryglewski und Magnus Koch mit der Überschrift »Handlungsspielräume« widmet sich auch Soldaten, die sich Befehlen verweigerten und durch Entziehungen Wege aus dem mörderischen Konsens suchten.

Die Projektgruppe um den Wiener Politikwissenschaftler Walter Manoschek organisierte anlässlich der Wehrmachtsausstellung ein umfangreiches Veranstaltungreihe – wohl nie zuvor hatte das Thema in Österreich eine solche Öffentlichkeit erfahren.

18. April/3. Juni 2002 | Sozialminister Herbert Haupt (FPÖ) bezeichnet in einer parlamentarischen Anfragebeantwortung (Bericht im Standard) an die Grünen Desertion aus der Wehrmacht indirekt als strafbare Handlung; deshalb haben die meisten überlebenden und vormals im Wehrmachtstrafvollzug festgesetzten Deserteure und »Wehrkraftzersetzer« nach wie vor keinen Anspruch auf Ersatzzeiten in der Pensionsversicherung – ganz im Gegensatz zu allen gehorsamen Soldaten und Angehörigen und der Waffen-SS, die weder über ihre Gesinnung noch über ihr Handeln im Krieg Rechenschaft ablegen müssen. Der damalige Nationalratspräsident Heinz Fischer stellt als Vorsitzender des 1995 eingerichteten Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus fest: »Nicht jeder Deserteur aus der Wehrmacht ist automatisch ein Opfer des Nationalsozialismus. Wir werden weiter in jedem Einzelfall entscheiden.« (Artikel)

23. Juli 2002 | Der Deutsche Bundestag rehabilitiert mit einem Änderungsgesetz (Gesetz zur Aufhebung nationalsozialistischer Unrechtsurteile in der Strafrechtspflege) Personengruppen, die von Wiedergutmachungsleistungen bisher weitgehend ausgenommen waren: Homosexuelle, Deserteure und Kriegsdienstverweigerer. Die Einzelfallprüfung ist damit abgeschafft. Ungehorsame Soldaten sind in Deutschland nun vom Generalverdacht des »unehrenhaften« Handelns befreit und – zumindest nach dem Gesetz – endgültig rehabilitiert.

19. September 2002 | Die österreichischen Grünen bringen im Namen ihrer Justizsprecherin Terezija Stoisits erstmals den Antrag eines Gesetzesentwurfs »zur Rehabilitierung der Opfer der NS-Militärjustiz« in den Nationalrat ein. Dieser Antrag wird in den kommenden Jahren immer wieder im Justizausschuss diskutiert. Eine Umsetzung des Antrags wird immer wieder verhindert oder von den schwarz-blauen(orangenen) Regierungsmehrheiten auf die lange Bank geschoben.

Programm des PK Quelle: PK-Archiv

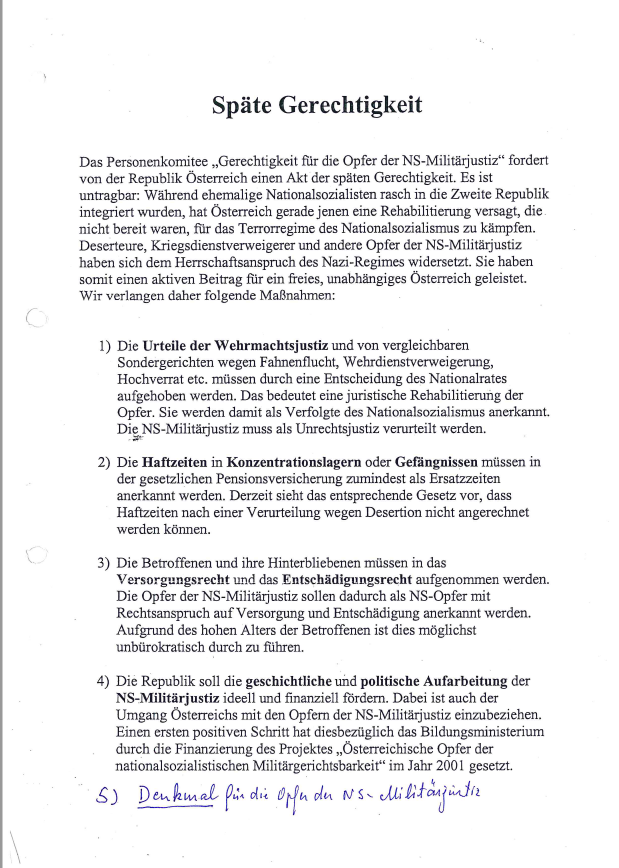

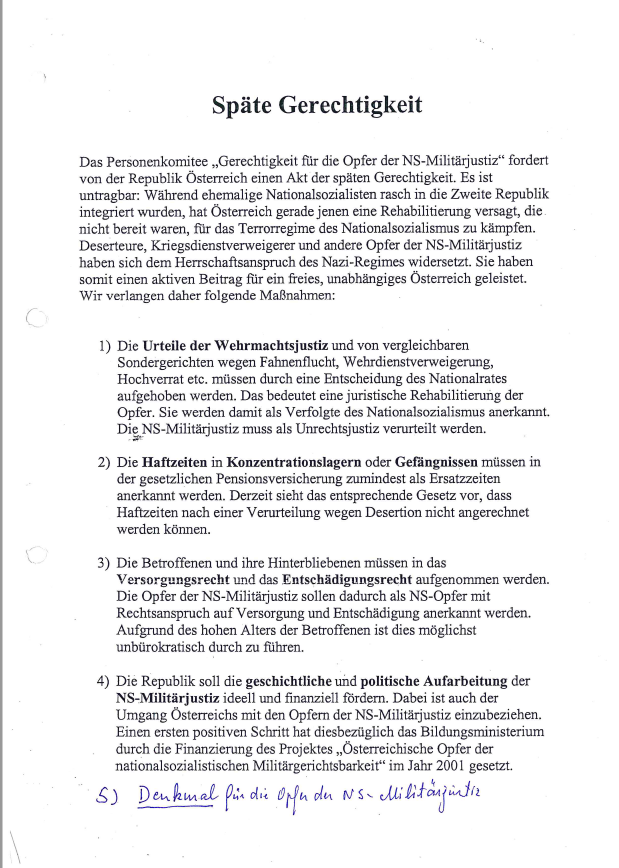

11. Oktober 2002 | Gründung des Personenkomitees »Gerechtigkeit für die Opfer der NS-Militärjustiz« in Wien. Erster Obmann wird Richard Wadani des Personenkomitees sind die gesetzliche Rehabilitierung, die historische Aufarbeitung des Themas und die Errichtung eines angemessenen Denkmals für die Verfolgten der NS-Militärjustiz.

Erste Gedenkveranstaltung durch das Personenkomitee »Gerechtigkeit für die Opfer der NS-Militärjustiz« beim Gedenkstein im Donaupark auf dem ehemaligen Militärschießplatz in Wien-Kagran. Zahlreiche WiderstandskämpferInnen und VertreterInnen unterschiedlicher zivilgesellschaftlicher Institutionen nehmen an der Gedenkfeier im 22. Wiener Gemeindebezirk teil. Seit damals finden dort jährlich um den 26. Oktober, dem österreichischen Nationalfeiertag, Gedenkveranstaltungen statt (Stand 2016).

Gedenkveranstaltung für die Opfer der NS-Militärjustiz am ehemaligen Militärschießplatz Kagran, Wien/Donaupark, 26. Oktober 2004. Ganz links der Widerstandskämpfer Hugo Pepper, 6. von links (halb verdeckt) die wegen Beihilfe zur Selbstverstümmelung verurteilte Maria Musial, 7. von links der Deserteur Karl Keri, 3. von rechts der Deserteur Friedrich Klinger, vorne im Rollstuhl der Kriegsdienstverweigerer Leopold Engleitner; zweiter von rechts David Ellensohn; halb rechts mit Schal Terezija Stoisits.

25. Juni 2003 | Präsentation der vom Parlament in Auftrag gegebenen Studie: Der Politologe Walter Manoschek und sein Team präsentieren das Buch »Opfer der NS-Militärjustiz. Urteilspraxis – Strafvollzug – Entschädigungspolitik in Österreich«. Die Publikation ist bis heute die umfassendste Auseinandersetzung mit dem Thema und bildet die wissenschaftliche Grundlage für den politischen Rehabilitationsprozess in Österreich.

Mai 2004 | Im Wiener Café Landtmann findet unter Moderation von Walter Manoschek eine Pressekonferenz mit dem Widerstandskämpfer, Verleger und Diplomaten Fritz Molden, dem Wehrmachtsdeserteur und Generaldirektor der Creditanstalt Heinrich Treichl, dem von Militärgerichten mehrfach verurteilten Schriftsteller Michael Guttenbrunner und Richard Wadani statt. Die Präsenz und grundsätzliche Zustimmung zum Rehabilitierungsvorhaben seitens konservativer Persönlichkeiten wie Molden und Treichl signalisieren der ÖVP (Österreichischen Volkspartei), dass es über die parteiintern vorherrschende Ablehnung des Themas keinen Konsens gibt – ein wichtiger Schritt zur 2009 erfolgten Zustimmung der ÖVP zum Rehabilitierungsgesetz im Nationalrat.

11. Oktober 2004 | Bundespräsident Heinz Fischer fordert in einer Rede an der Heeresunteroffiziersakademie in Enns die NS-Militärjustiz als verbrecherisch zu verurteilen und entsprechend die Aufhebung aller ihrer Urteile. Anlass ist die Enthüllung des Denkmals für den Wehrmachtsoffizier und Widerstandskämpfer Robert Bernardis. Angesichts derselben Veranstaltung fordert der Grüne Wiener Stadtrat David Ellensohn erneut die Errichtung eines Deserteursdenkmals in Wien.

20. Jänner 2005 | Angesichts des von der schwarz-blauen Regierung ausgerufenen »Gedankensjahres«, in dessen Rahmen an Kriegsende und Republikgründung (1945), Staatsvertrag und Neutralitätserklärung (1955) sowie EU-Beitritt Österreichs (1995) erinnert werden soll, regt Bundespräsident Heinz Fischer abermals die aus seiner Sicht historisch notwendige Rehabilitierung der Verfolgten der NS-Militärjustiz an. Die Erinnerung an die NS-Verbrechen ist beim staatlicherseits organsierten Veranstaltungsprogramm insgesamt wenig repräsentiert.

27. Jänner 2005 | Vor dem Hintergrund der Grünen Gesetzesinitiativen zur Rehabilitierung auf Bundesebene fordert die Partei auf Landesebene in Wien, den Deserteuren der Wehrmacht ein Denkmal zu widmen. Der damalige nicht amtsführender Stadtrat David Ellensohn bezeichnet es als »eine Schande für die Stadt Wien«, dass bei den jährlichen Gedenkfeiern in Kagran keine hochrangigen Vertreter der Politik anwesend seien und die Stadt nichts für die Deserteure unternehme. Der Antrag wird einige Monate später von der mit absoluter Mehrheit regierenden SPÖ abgelehnt.

6. April 2005 | Seit diesem Datum gibt es jährliche Gedenkfeiern am Denkmal für die in Ries bei Graz erschossenen Deserteure. An dieser Stelle hatten VertreterInnen der Freien Österreichischen Jugend im Jahr 1954 erstmals ein Erinnerungszeichen für Deserteure errichtet.

14. April 2005 | Der Kärntner Bundesrat und designierte Bundesratspräsident Siegfried Kampl (FPÖ/BZÖ) hält im Bundesrat eine Rede, in der er u. a. formuliert, Deserteure seien »zum Teil Kameradenmörder«. Im Gedenkjahr 2005 sorgen diese und andere zum Teil wirre Aussagen Kampls für einen politischen Skandal, der auch im Ausland registriert wird und für negative Schlagzeilen sorgt. Im selben Jahre beschließt die rechts-konservative Bundesregierung – nicht zuletzt zur Schadensbegrenzung im internationalen Kontext – ein erstes NS-Anerkennungsgesetz (s.u.) zur »abschließenden Beseitigung nationalsozialistischer Unrechtsakte«.

21. April 2005 | In Villach wird die von Werner Koroschitz und Lisa Rettl kuratierte Ausstellung »heiß umfehdet, wild umstritten« durch Bundespräsident Heinz Fischer eröffnet. Desertion und Wehrdienstverweigerung werden nicht nur in der Ausstellung zum Thema gemacht, sondern auch in einem umfassenden Artikel von Peter Pirker (»Widerstand, Desertion, Abwehr. Anmerkungen zur Geschichtspraxis im Gedankenjahr«) im begleitenden Ausstellungskatalog berücksichtigt: Fallbeispiele, Opferbiografien und vor allem der Umgang der Republik Österreich werden kritisch reflektiert und bilden eine Gegenerzählung zu den Narrativen des »Gedankensjahres«.

2. Juli 2005 | In Goldegg-Weng und anderen Salzburger Orten im Pongau wird die »Symphonie der Hoffnung« des Komponisten Thomas Doss aufgeführt. Es erinnert im »Gedankenjahr« an die Deserteure und deren UnterstützerInnen, die Anfang Juli 1944 im Rahmen einer großen Razzia von Wehrmacht, Gendarmerie und Gestapo ermordet oder in Lager und Gefängnisse verschleppt wurden. Am 8. August 2013 lässt eine Bürgerinitiative eine Gedenktafel für die Opfer dieser Ereignisse in Goldegg errichten. Näheres zu den Ereignissen am 2. Juli und einer gestörten Erinnerungskultur.

11. August 2005 | Das Gesetz zur »abschließenden Beseitigung nationalsozialistischer Unrechtsakte« (NS-Anerkennungsgesetz) tritt in Kraft. Es bedeutet u. a. die Aufnahme der Verfolgten der NS-Militärjustiz in den Kreis der Opferfürsorgeberechtigten. Für die wenigen noch lebenden Opfer der NS-Militärjustiz markiert dies in sozialrechtlicher Hinsicht zwar einen wesentlichen Schritt, in der Praxis entfaltet das Gesetz jedoch nur wenig Wirkung: Weil der Gesetzgeber es vermieden hat, die wichtigste Gruppe der Verfolgten – die Deserteure – explizit zu benennen, werden kaum Anträge auf Entschädigung gestellt. Außerdem zeigt die schwarz-blaue Bundesregierung kein Engagement die Neuregelung für die NS-Opfer öffentlich anzukündigen – ganz im Gegensatz zu den im gleichen Gesetz ebenfalls als Anspruchsberechtigte mitbedachten ehemaligen »Trümmerfrauen«. Und da die Urteile der NS-Unrechtsjustiz im Gesetz nicht pauschal aufgehoben werden, können die Verfolgten nach wie vor nicht als gesetzlich rehabilitiert gelten.

März 2006 | Im Journal für Rechtspolitik erscheint ein Aufsatz des Linzer Strafrechtsprofessors Reinhard Moos, der als Experte das Anerkennungsgesetz vom August 2005 einer grundlegenden Kritik unterzieht. Diese Fachexpertise spielt bis zur endgültigen Rehabilitierung der ungehorsamen Soldaten eine wichtige Rolle. Der letztlich richtungsweise Gesetzestext von 2005 stammt aus seiner Feder.

1. Juni 2007 | Richard Wadani nimmt im Wappensaal des Wiener Rathauses das »Ehrenzeichen für Verdienste um die Befreiung Österreichs« entgegen. Die Zweite Republik würdigt damit sein entschlossenes Handeln im Herbst 1944 als er in der Gegend von Aachen zu den Alliierten überlief und sich kurz darauf den britischen Streitkräften anschloss, um gegen die nationalsozialistische Herrschaft zu kämpfen.

14. Juni 2007 | In den Vorarlberger Nachrichten erscheint ein Artikel, der sich mit dem SS-Angehörigen und Kriegsverbrecher Josef Vallaster und dessen Ehrung auf dem Silbertaler Kriegerdenkmal auseinandersetzt. Vallaster war während des Krieges in der NS-Tötungsanstalt Hartheim und im Vernichtungslager Sobibor im sogenannten Generalgouvernement direkt an der Ermordung zehntausender Menschen beteiligt. Obwohl die Verbrechen Vallasters im Ort weitgehend bekannt waren, erhob sich 1968 kein Protest, als sein Name unter den Kriegsopfern aufgeführt wurde: Tatsächlich war er 1943 als SS-Mann bei einem Aufstand von KZ-Häftlingen erschlagen worden. Nach kontroversen Diskussionen wurde das Denkmal schließlich 2009 entfernt. Ob der Versuch, mit einem »Platz der Erinnerung« zu einem neuen und einvernehmlichen Gedenken an Krieg und Gewalt in Silbertal zu kommen gelingt, ist noch offen.

23. September 2007 | Nach jahrelangen Auseinandersetzungen wird die Gedenkstele für den Vorarlberger Kriegsdienstverweigerer Ernst Volkmann enthüllt; seine Kinder und Enkel werden von Bundespräsident Heinz Fischer empfangen. Nach Kriegsende wurde der Name Volkmanns, der aufgrund seiner religiösen Überzeugung den Kriegsdienst verweigerte und am 7. Juli 1941 in Brandenburg Görden enthauptet wurde, auf dem Bregenzer Kriegerdenkmal in einer Reihe mit den soldatischen Gefallenen gelistet (Vortrag von Andreas Eder: Bregenzer im Widerstand gegen die Wehrmacht).

21. Jänner 2009 | Die Grünen bringen einen neuen Antrag (NS-Aufhebungsgesetz) ein, mit dem die endgültige und pauschale Rehabilitierung der ungehorsamen Soldaten und ihrer HelferInnen umgesetzt werden soll. FPÖ/BZÖ bleiben bei ihrer kategorischen Ablehnung. Sie bemühen das Bild des Deserteurs als »Kameradenmörder«, obgleich dies durch die Forschung deutlich widerlegt ist. Nach den vorliegenden Ergebnissen der von Walter Manoschek 2003 herausgegebenen Studie ließ sich für knapp 97 % der verurteilten Deserteure belegen, dass sie im Zuge ihrer Entziehung keinerlei Gewalt anwendeten.

1. September 2009 | Im Wiener Theater Nestroyhof Hamakom eröffnet die österreichische Fassung der in Berlin von der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas konzipierten Wanderausstellung »Was damals Recht war – Soldaten und Zivilisten vor Gerichten der Wehrmacht«. Die Schau – wissenschaftlich kuratiert von Vorstandsmitgliedern des Personenkomitees, darunter die Politologen Thomas Geldmacher, Hannes Metzler, Peter Pirker sowie die Historikerin Lisa Rettl – ist in Wien acht Wochen zu sehen. Sie liefert durch ihr nationales wie internationales Medienecho eine wichtige inhaltliche Unterstützung für die von den Grünen auf politischer Ebene vorangetriebenen Verhandlungen um eine endgültige Rehabilitierung der Verfolgten der NS-Militärjustiz. Den Veranstaltern, neben dem Personenkomitee auch der Verein Gedenkdienst, gelingt es, ein politisch breit aufgestelltes Ehrenschutzkomitee sowie ein umfangreiches Begleitprogramm für die Schau zu initiieren. Gleichzeitig koordiniert das Personenkomitee weitere Präsentationsorte der Wanderausstellung, die seither in Klagenfurt (2010), Dornbirn (2011) und Goldegg/Salzburg (2015) gezeigt wurde.

profil Titel, Ausgabe vom 31. August 2009

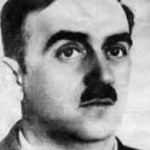

2. September 2009 | Die Ausgabe des Nachrichtenmagazins profil bringt unter dem Titel »Die wahren Kriegshelden« ein Cover mit den Porträts bekannter österreichischer Wehrmachtsdeserteure: Fritz Muliar, Oskar Werner, Dietmar Schönherr und H.C. Artmann. Annähernd zeitgleich verfasst Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek einen im Standard abgedruckten Artikel zum Thema.

Am Abend strahlt der ORF im Rahmen der Fernsehsendung Club 2 eine Diskussionssendung aus, in der sich vormalige Kritiker des Rehabilitierungsvorhabens wie der ehemalige Nationalratspräsident und ÖVP-Obmann Andreas Khol dezidiert für eine Rehabilitierung aussprechen. Auch der Wiener Erzbischof, Kardinal Christoph Schönborn, selbst Sohn eines Deserteurs, befürwortet die grün-rote Initiative, die im Oktober 2009 nach zähen Verhandlungen auch von der ÖVP-Fraktion im Nationalrat unterstützt wird. Damit steht der Aufhebung der Urteile nichts mehr im Wege. Rehabilitierungsgegner wie Kameradschaftsbund oder FPÖ können keinen wirkungsvollen Widerstand mehr organisieren.

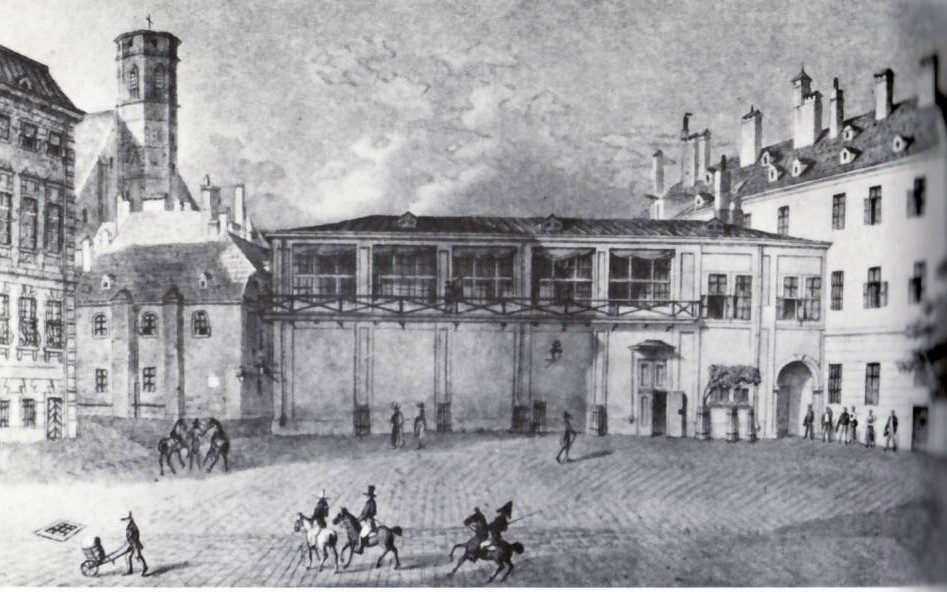

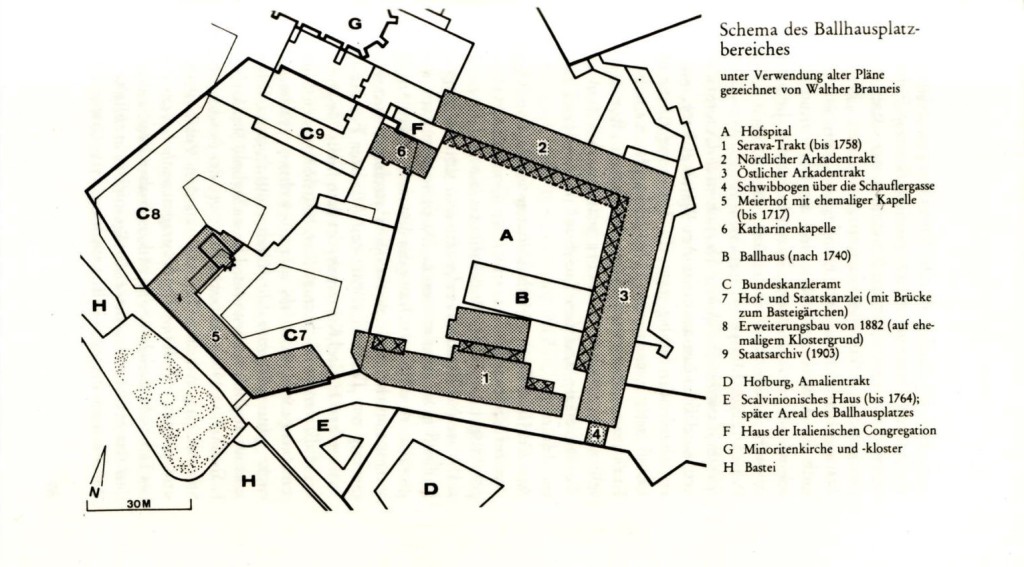

6. September 2009 | Angehörige des »AK Denkmalpflege« veranstalten einen »Aktions-Stadtspaziergang«: Im Rahmen dieser Aktion werden in Wien unangemeldet Informationstafeln an verschiedenen Haft-, Dienst- und Hinrichtungsorten der Wehrmachtjustiz angebracht. Damit wird aktionistisch auf Hinweise in der Widerstandsliteratur verwiesen, dass Wien während des Zweiten Weltkrieges einer der größten Garnisonsstandorte im »Großdeutschen Reich« war, wo eine Vielzahl von Einrichtungen der NS-Militärjustiz ihren Standort hatte.

10. September 2009 | Erstausstralung des Beitrages »Die Ungehorsamen« in der Sendereihe »Menschen & Mächte« im ORF. Darin porträtiert der Autor Peter Liska u. a. auch den Wehrmachtsdeserteur und Obmann des Personenkomitees Richard Wadani. Im Pressetext zum Film heißt es: »Die Stigmatisierung ist noch immer allgegenwärtig […]. Oft haben die Kinder oder Enkelkinder ihr Veto gegen ein Fernsehinterview mit den betagten Zeitzeugen eingelegt. Nur keine Öffentlichkeit, sonst wird im Ort wieder auf uns gezeigt, war da zu hören.«

Aktion des AK Denkmalpflege 2009 am Heldenplatz – Bildquelle: Lisa Bolyos

11. September 2009 | Am Wiener Heldenplatz stellen AktivistInnen des »AK Denkmalpflege« ein mobiles Deserteursdenkmal auf.

Die Aktion ist einerseits als unterstützende Maßnahme für die parallel im Theater Nestroyhof Hamakom gastierende Wanderausstellung »Was damals Recht war« gedacht. Anderseits steht das Denkmal auch für sich selbst: Die Klammern symbolisieren das Fehlen von Wissen und die Leerstellen in der Auseinandersetzung und im Gedenken der historischen Ereignisse.

13. September 2009 | FPÖ-Chef Heinz Christian Strache spricht gegenüber der APA erneut davon, Deserteure seien Menschen, »die eigene Kameraden und Soldaten vielleicht teilweise auch erschossen und umgebracht haben«. Kurze Zeit später verschärft er – entgegen aller wissenschaftlicher Erkenntnisse – seine Aussage: 15 bis 20 % der Deserteure hätten Kameraden erschossen oder ermordet.

24. September 2009 | Der Deutsche Bundestag beschließt durch Änderung des Gesetzes zur Aufhebung nationalsozialistischer Unrechtsurteile (NS-Aufhebungsgesetz) die Rehabilitierung der wegen sogenanntem Kriegsverrat ergangenen Urteile.

10. Oktober 2009 | Im niederösterreichischen Krems initiiert der Historiker Robert Streibl mit der »Deserteurs-Meile« ein temporäres Deserteursdenkmal. Es steht zwei Tage: Stadtbedienstete demontieren die sechs Tafeln, die an die in den letzten Kriegstagen in Krems hingerichteten ungehorsamen Wehrmachtssoldaten erinnern. An Streibl ergeht eine Strafverfügungsandrohung wegen Missbrauchs öffentlichen Grundes.

21. Oktober 2009 | Der Nationalrat beschließt das Aufhebungs- und Rehabilitationsgesetz für die Ungehorsamen Soldaten des Zweiten Weltkrieges. Es tritt am 1. Dezember 2009 in Kraft. Damit sind alle Unrechtsurteile gegen Deserteure und andere Verfolgte der Wehrmachtgerichte endgültig aufgehoben. Die Betroffenen sind nun offiziell als Opfer des Nationalsozialismus anerkannt. Dies gilt mit diesem Gesetz ebenso für alle Personen, die als Homosexuelle verfolgt wurden sowie für Frauen, die während des Nationalsozialismus von Zwangssterilisierungen betroffenen waren. Die entscheidenden Passagen enthält dabei der Paragraph 4 um dessen Wortlaut in den Verhandlungen lange und hart gerungen wurde. Hier heißt es: »(1) Alle Opfer gerichtlicher Unrechtsentscheidungen im Sinne des § 1, sowie jene, die – ohne deswegen verurteilt worden zu sein – Akte des Widerstandes oder andere gegen das NS-Unrechtsregime gerichtete Akte gesetzt und dadurch etwa als Widerstandskämpfer oder insbesondere als Deserteure durch die bewusste Nichtteilnahme am Krieg an der Seite des nationalsozialistischen Unrechtsregimes oder als sogenannte Kriegsverräter zu dessen Schwächung und Beendigung sowie zur Befreiung Österreichs beigetragen haben, sind rehabilitiert.«

22. Oktober 2009 | Richard Wadani regt nach der erfolgreichen Rehabilitierung im Standard die Umbenennung von Bundesheer-Kasernen sowie die Errichtung von Deserteursdenkmälern in Österreich an.

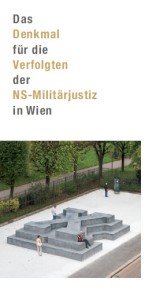

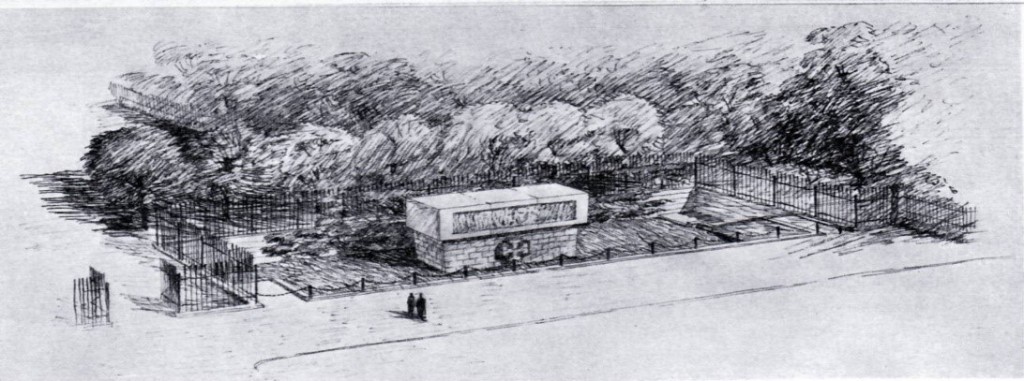

Dezember 2010 | Auf Druck des Personenkomitees Beschluss einer erstmals auf Landesebene regierenden rot-grünen Wiener Stadtregierung zur Errichtung eines »Mahnmals für Deserteure«.

Fortsetzung der Chronik als Vorgeschichte des Wiener Denkmals für die Verfolgten der NS-Militärjustiz