TÄTER

Rund 3.000 Richter dienten während des Zweiten Weltkrieges in den Reihen der Wehrmacht. Sie leiteten etwa drei Millionen Verfahren, vor allem gegen deutsche Soldaten, aber auch gegen Kriegsgefangene und ZivilistInnen im In- und Ausland – in diesen Fällen immer dann, wenn die Delikte militärische Belange berührten.

Wehrmachtjustiz und Kriegsführung

Die Aufgabe der Richter bestand darin, durch schnelle und harte Urteile Straftaten zu sühnen. Dabei verfolgten sie die Prinzipien von Abschreckung und »Erziehung«. Bei Wehrmachtangehörigen galt als oberstes Gebot die »Aufrechterhaltung der Manneszucht«, also die Bewahrung der Disziplin in der Truppe. Die Spitzen der Wehrmachtjustiz definierten ihre Rolle selbst als »scharfes Schwert in den Händen der Führung zur Erringung des Sieges«. Recht sollte sein, was der Truppe nützte.

Anspruch: Parteilichkeit

Das Symbol der NS-Justiz

Diese Programmatik versinnbildlicht am besten jenes Symbol, das sich die nationalsozialistische Justiz (zivile und Militärjustiz) nach dem Machtantritt 1933 selbst gegeben hatte: Anknüpfend an die Personifikation des Rechts in der Justitia nach römischer Tradition, wird hier das nationalsozialistische Recht nicht durch eine Jungfrau, sondern durch das deutsche Wappentier, den Adler, verkörpert. Dabei handelt es sich allerdings nicht um den Reichs-, sondern um den (nach links blickenden) Parteiadler der Nationalsozialisten. Recht sollte im Deutschen Reich also keine staatliche sondern eine – im doppelten Sinne – parteiliche Angelegenheit sein. Gewollt ist auch die Auslassung der Augenbinde des Vorbildes der Justitia. Während die verbundenen Augen traditionell für die Unparteilichkeit der Justiz stehen – für das Richten ohne Ansehen der Person – so sieht der Parteiadler klar und steht umgekehrt für Parteilichkeit. Diese wird zusätzlich durch das Hakenkreuz als Zeichen für Partei und Staat im Zentrum des Symbols verstärkt. Das Bild wird komplettiert durch das nahezu grotesk vergrößerte (Richt-)Schwert, auf dem der Adler ruht; es steht für eine durch Härte und Abschreckung geprägte Strafpraxis.

Steuerung und »Unabhängigkeit«

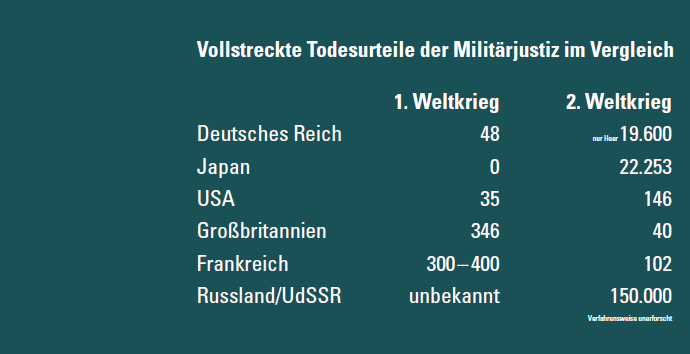

Das Wehrmachtrichterkorps unterstützte die verbrecherischen Ziele der NS-Führung höchst effektiv. Dafür spricht allein die furchtbare Urteilsbilanz der Militärjustiz mit ihren weit über 30.000 Todesurteilen. Eigeninitiative und Steuerung griffen dabei nahtlos ineinander. Vor allem über die Rechtsabteilungen in den Oberkommandos versuchte die militärische Führung, Einfluss auf die Rechtspraxis zu nehmen. Laut Kriegsstrafverfahrensordnung waren die Wehrmachtrichter zwar formal »unabhängig«, faktisch wurde diese Position jedoch eingeschränkt durch die Figur des Gerichtsherrn. Dieser entschied über Anklageerhebung sowie über die Besetzung des Gerichts, gleichzeitig oblag ihm die Bestätigung des Urteils. Ohne seine Unterschrift war kein Schuldspruch rechtskräftig. Trotz punktueller Konflikte verlief der Prozess von Rechts- und Urteilsfindung insgesamt ganz im Sinne einer aus Sicht der Wehrmacht effizienten Kriegführung.

Übersicht: Rollen und Funktionen an Wehrmachtgerichten entlang den Bestimmungen der Kriegsstrafverfahrensordnung.

Quelle: Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas

Gründe für die Urteilsbilanz Nach bisherigem Forschungsstand verhängten die meisten Militärjuristen harte Strafen äußerst bereitwillig. Die Gründe hierfür waren vielfältig. Grundsätzlich ist von einem hohen Maß an Übereinstimmung mit den Prinzipien des »Führerstaats« und den Kriegszielen des NS-Regimes auszugehen. Karrieredenken, Gruppendruck oder richterlicher Korpsgeist wogen grundsätzlich schwerer als vereinzelt in den Akten aufscheinende Bedenken gegenüber den von der Führung geforderten harten Urteilen. Schließlich hatte auch der Kriegsverlauf selbst Einfluss auf die richterlichen Entscheidungen: Um die sich seit 1943 immer klarer abzeichnende Niederlage noch abzuwenden, ging die Wehrmachtjustiz immer brutaler gegen jegliche Form von »Auflösungserscheinungen« vor, ganz gleich, ob bei den Gerichten im sogenannten Heimatkriegsgebiet oder an der Front.

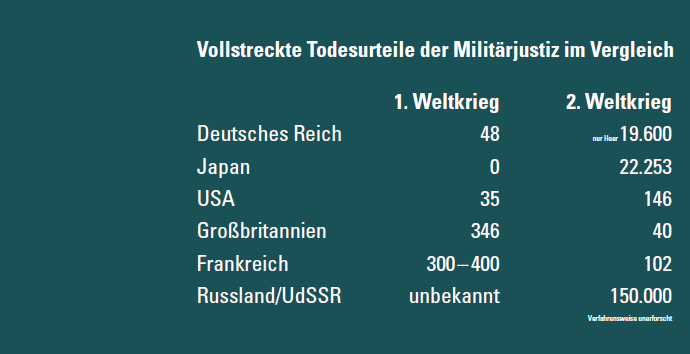

Tabelle Urteilsbilanz Militärjustiz im Ersten und Zweiten Weltkrieg

Quelle: Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas

Fallbeispiele Wehrmachtrichter Schätzungen zufolge dürfte es in den Reihen des Wehrmachtrichterkorps zwischen 200 und 300 österreichische Richter gegeben haben. Ob sich deren spezifische Urteilspraxis von denen ihrer »reichsdeutschen« Kollegen unterschied, ist unbekannt. Analog zu Forschungsergebnissen über Einstellung und Motivation der insgesamt rund 1,3 Millionen Österreicher in der Wehrmacht ist jedoch davon auszugehen, dass die »ostmärkischen« Richter sich ebenso nahtlos in die Kriegführung einfügten wie ihre bewaffneten Kameraden. Die folgenden Beispiele von österreichischen und reichsdeutschen Wehrmachtrichtern zeigen ein Spektrum von Funktionen, Positionen und auch von Handlungsmöglichkeiten auf. Während etwa der aus Köln stammende konservativ-deutschnationale Heinrich Hehnen beispielhaft für eine den Angeklagten gegenüber mildere Urteils- und Gutachterpraxis steht, zeigt der am Wiener Divisionsgericht tätige Karl Everts eine gegensätzliche Handlungsoption auf. Beide waren als Chefrichter ihrer Divisionen tätig und interpretierten ihre Aufgaben unterschiedlich. Daran lässt sich erkennen, dass den handelnden Juristen trotz der besonderen Situation des Krieges und der straffen Lenkung durch eine zumeist rücksichtslos durchgreifende Dienstaufsicht immer noch Argumentationsspielräume – auch zugunsten der Angeklagten – blieben. Die Präsentation der österreichischen Richter auf dieser Homepage reflektiert die beginnende Forschung zum Themenkomplex hierzulande. Die Fallgeschichte Otto Tschadeks steht einerseits beispielhaft für die Spruchpraxis eines österreichischen Wehrmachtrichters, andererseits für den persönlichen wie öffentlichen Umgang mit dem Thema in der Zweiten Republik. Obwohl seine Funktion als Marinerichter nicht unbekannt war, reichten seine apologetischen und in Teilen beschönigenden Selbstaussagen aus, um ihn selbst und gleichzeitig die Militärjuristen des »Dritten Reiches« insgesamt positiv als »Pflichterfüller« und »Verteidiger der Heimat« darzustellen.

Otto Tschadek, 1941 / Quelle: Kultur- und Museumsverein Bruck an der Leitha

»Man stellt sich heute die Militärgerichte als nazistische Einrichtungen vor. In Wirklichkeit lagen die Dinge vollkommen anders« Otto Tschadek, Erlebtes und Erkanntes. Wien 1962, S. 82.

Otto Tschadek (1904-1969)

Im August 1940 rückte Otto Tschadek zur Kriegsmarine ins nordostdeutsche Stralsund ein. Aufgrund des großen Bedarfs der Wehrmacht an Juristen erfolgte bereits ein gutes Jahr später seine Ernennung zum Marine-Hilfskriegsgerichtsrat beim Gericht des Küstenbefehlshabers westliche Ostsee in Kiel. Zuletzt hatte er den Rang eines Oberstabsrichters inne. In Kiel zeichnete der Niederösterreicher für mindestens zwei Todesurteile gegen Wehrmachtsoldaten verantwortlich. 1923, unmittelbar nach seiner Matura, war er in die Sozialdemokratische Arbeiterpartei eingetreten und nach Beendigung seines Jus-Studium zum Doktor der Rechte promoviert worden – ein ungewöhnlicher Lebenslauf für einen Juristen in diesen Tagen. Anfang der 1930er Jahre nahm er die Stelle eines Gemeindebediensteten in Mannersdorf am Leithagebirge an. Seit seinen Studien war Otto Tschadek mit dem sozialdemokratischen Politiker Oskar Helmer (1887–1963) befreundet und galt als dessen Protegé. Am 12. Februar 1934 wurde Tschadek wie viele andere sozialdemokratische FunktionärInnen festgenommen und im »Anhaltelager« Wöllersdorf interniert. Nach seiner Entlassung von dort im September 1934 arbeitete er bei einem Rechtsanwalt in Bruck an der Leitha. Nur wenige Tage nach der Kapitulation des Deutschen Reichs bestellten die britischen Besatzungstruppen Tschadek in die Kieler Stadtverwaltung. Im August 1945 wurde er zum Bürgermeister, im Jänner 1946 zum Oberbürgermeister von Kiel ernannt. Bereits wenige Wochen später kehrte er allerdings nach Österreich zurück. Hier war Tschadek auf Betreiben des späteren Innenministers Oskar Helmer, schon bei der ersten Nationalratswahl der Zweiten Republik am 25. November 1945 ins Parlament gewählt worden. Sehr früh bezog Tschadek Stellung gegen die Volksgerichte, die in Österreich 1945 eigens zur Ahndung von NS-Verbrechen eingerichtet worden waren. Von 1949 bis 1952 und dann noch einmal zwischen 1956 und 1960 wirkte er als Justizminister in den Kabinetten Figl und Raab. Anschließend übernahm er Funktionen in der niederösterreichischen Landespolitik: Bis zu seinem Tod blieb Tschadek dort Landeshauptmann-Stellvertreter und SPÖ-Klubobmann im Landtag. Noch zu Lebzeiten wurde ihm von nicht weniger als 25 österreichischen Gemeinden die Ehrenbürgerwürde verliehen. Über seine Tätigkeit als Marinerichter in Kiel wurde er nie eingehend befragt, die Todesurteile verschwieg er.

Dokumente zur Fallgeschichte Otto Tschadek

Otto Tschadek mit seiner Ehefrau Maria, geb. Schubert, 23. Oktober 1934. Quelle: Kultur- und Museumsverein Bruck an der Leitha

Da das autrofaschistische Regime Tschadek nach seiner Entlassung aus dem »Anhaltelager« Wöllersdorf im September 1934 die Rückkehr in den Gemeindedienst versperrte, nahm dieser eine Stelle als Konzipient bei dem Rechtsanwalt Karl Schubert in Bruck an der Leitha an. Nur wenige Wochen später heiratete er dessen Tochter.

Otto Tschadek, nach 1945. Quelle: parlament.gv.at

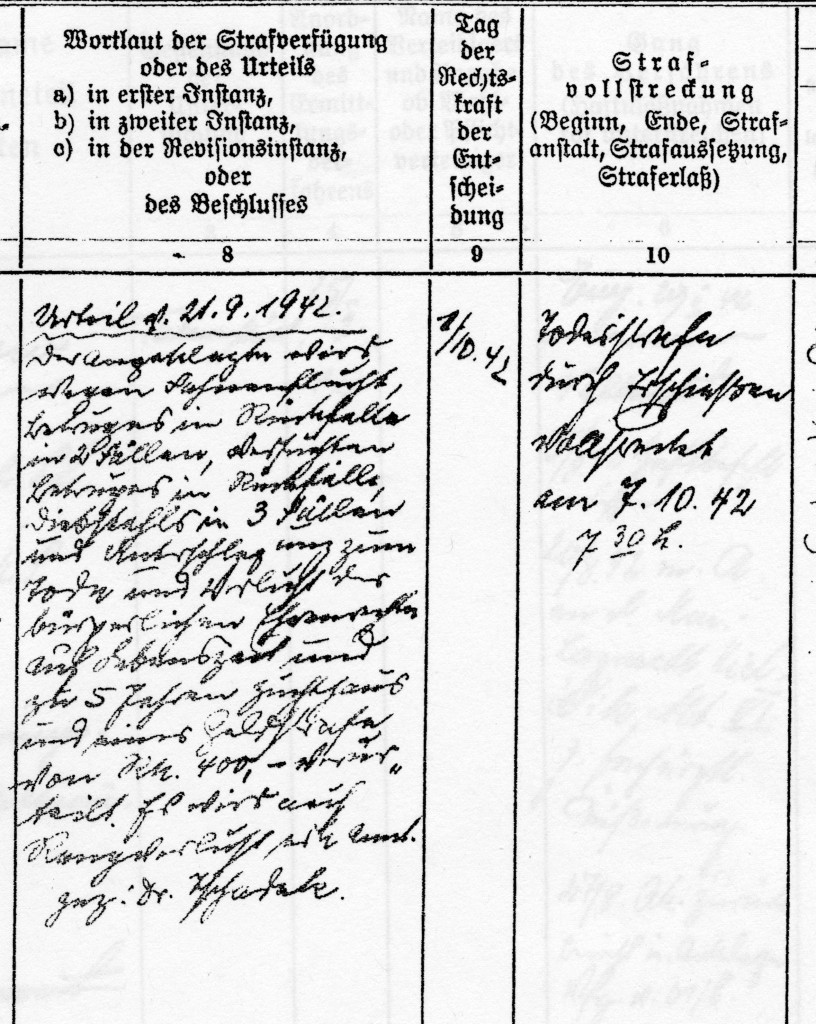

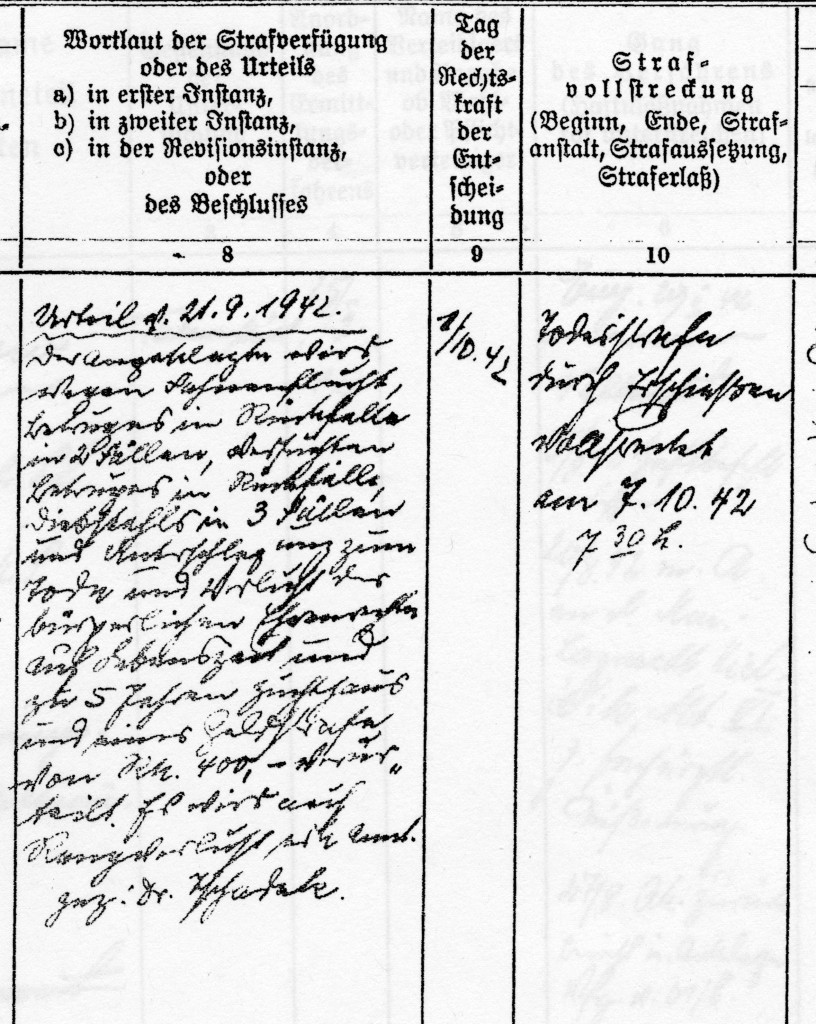

Nach dem Krieg erklärte Tschadek, »daß zumindest im Bereich der Kriegsmarine eine Rechtssicherheit bestand und daß ungerechte und unnütz harte Urteile fast nie erflossen sind«. Am 21. September 1942 verurteilte er den Matrosengefreiten Stabenow »wegen Fahnenflucht, Betruges im Rückfalle in 2 Fällen, versuchten Betruges im Rückfalle, Diebstahls in 3 Fällen und Unterschlagung zum Tode und Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte auf Lebenszeit und zu 5 Jahren Zuchthaus und einer Geldstrafe von RM 400« zum Tode. Das Urteil wurde am 7. Oktober 1942 um 7.30 Uhr »durch Erschießen vollstreckt«.

Eintrag in der Strafverfahrensliste des Gerichts des Küstenbefehlshabers westliche Ostsee, November 1944. Quelle: Bundesarchiv-Militärarchiv Freiburg

Am 27. November 1944 verurteilte Otto Tschadek den Obermaat Heinrich Laurien »wegen Plünderung zum Tode und zur Wehrunwürdigkeit«. Der oberste Marinejurist des Deutschen Reichs, Admiralstabsrichter Joachim Rudolphi, griff in diesem Fall mildernd ein, machte von seinem Gnadenrecht Gebrauch und wandelte am 9. Dezember 1944 die Todes- in eine zwölfjährige Zuchthausstrafe um.

Meldung über die Berufung Otto Tschadeks zum Bürgermeister von Kiel, 24. Oktober 1945. Quelle: Stadtarchiv Kiel

Tschadeks Ernennung war begleitet von Demonstrationen einiger Dutzend Personen vor dem Rathaus. Durch »Tschadek raus!«-Rufe erinnerten sie an harte Strafen gegen Marineangehörige, die Tschadek 1941 bis 1945 verhängt hatte. Unabhängig davon bildeten Tschadeks Nachkriegsfunktionen in Kiel die Grundlage für dessen hohe Glaubwürdigkeit in der Zweiten Republik.

Otto Tschadek (hinten Mitte) mit Bundeskanzler Julius Raab (links) und Innenminister Oskar Helmer, um 1956: Quelle: Mandelbaum-Verlag, Wien

Tschadek galt als »rechter Flügelmann« der Sozialdemokratie und gemeinsam mit Helmer als »der aktivste Vertreter des VdU-Kurses [Verband der Unabhängigen] in der SPÖ«. Die beiden Politiker plädierten mit Erfolg dafür, den VdU, das politische Sammelbecken ehemaliger NSDAP-Mitglieder, zur Nationalratswahl 1949 zuzulassen.

Bericht in den Kieler Nachrichten, 22. September 2010. Quelle: Kieler Nachrichten

Ein Bericht des Politikwissenschaftlers Thomas Geldmacher im Standard hatte die Meldung auch nach Deutschland gebracht. Otto Tschadek hatte sich in Verlautbarungen stets als milde urteilender Richter dargestellt, der »viel Gelegenheit hatte, politisches Unheil zu verhindern und manche harten Urteile wegen Zersetzung der Wehrkraft abzubiegen«. Eine komplette Beurteilung seines Wirkens in Kiel ist aufgrund der Aktenverluste heute nicht mehr möglich. Literaturhinweis: Geldmacher, Thomas: »Der gute Mensch von Kiel? Marinerichter Otto Tschadek (1904-1969). In: Geldmacher, Thomas u.a. (Hg.): »Da machen wir nicht mehr mit«. Österreichische Soldaten und Zivilisten vor Gerichten der Wehrmacht, Wien 2010, S. 215-227.

Leopold Breitler, etwa 1961 / Quelle: Privatarchiv Christian Stanek, Wien

»Ich bemerke hiezu, dass diese Todesurteile ausgesprochen werden mussten, weil die vorliegenden Fälle nicht als ›minderschwer‹ im Sinne der Kriegssonderstraf- rechtsverordnung gelten konnten.« Leopold Breitler in einer Vernehmung durch das Landesgericht für Strafsachen Wien, 19. April 1946 Leopold Breitler (1891-1966) Leopold Breitler stammte aus bescheidenen Verhältnissen und arbeitete sich beharrlich nach oben. In der k. u. k. Armee brachte er es vom Rekruten zum Oberleutnant der Reserve, und auch im zivilen Leben gelang ihm der Aufstieg vom Schlosserkind zum Juristen. Nach seiner Rückkehr aus italienischer Kriegsgefangenschaft im August 1919 beendete er 1920 sein Jus-Studium in Wien, zwei Jahre später heiratete er Leopoldine Hochstätter. In politischer Hinsicht lässt sich Breitler dem christlich-sozialen Lager zuordnen. Im August 1942 rückte er im Alter von 51 Jahren als Richter zur Division 177 in Wien ein. Gemeinsam mit dem Ankläger Karl Everts führte er hier im Herbst 1944 die Selbstverstümmler-Prozesse gegen rund 90 Soldaten und Zivilisten. Allein in diesen Verfahren verurteilte Breitler 21 Menschen zum Tode. Er tat sich dabei keineswegs als glühender Nationalsozialist hervor. Er steht eher für den angepassten Mitläufer. Nach dem Krieg ließ sich Leopold Breitler wieder als Rechtsanwalt in Wien nieder. Im April 1946 begannen Ermittlungen u.a. in Sachen der hingerichteten »Wehrkraftzersetzer« vor dem Wiener Volksgericht. In Vernehmungen wies er jede Schuld von sich. Divisionsrichter Karl Everts habe ihn gezwungen bei den Verfahren den Vorsitz führen; die Todesurteile seien unausweichlich gewesen. Das Verfahren wurde kurz darauf eingestellt, Breitler aus der Haft entlassen. Im selben Jahr eröffnete er eine Rechtsanwaltspraxis in der Margaretenstraße in Wien-Wieden. Er trat danach öffentlich nicht mehr in Erscheinung. Meldedaten deuten auf eine gesicherte ökonomische Existenz, die es ihm ermöglichte, 1959 ein Einfamilienhaus in der Jagdschlossgasse in Wien-Hietzing zu erwerben. Leopold Breitler starb am 28. September 1966 und wurde auf dem Friedhof Ober St. Veit beerdigt. Dokumente zur Fallgeschichte Leopold Breitler

Grundbuchblatt der k. u. k. Armee für Leopold Breitler, undatiert: Quelle: Österreichisches Staatsarchiv/Kriegsarchiv, Wien

Der junge Soldat diente während des Ersten Weltkrieges zunächst in Galizien, wo Österreich-Ungarns Armee und Militärjustiz schwere Kriegsverbrechen gegen die Zivilbevölkerung begingen. Von seinen Vorgesetzten wird Breitler durchwegs positiv bewertet: »Ein schneidiger Reserveoffizier, mit guten Charaktereigenschaften, mit gutem militärischen Auftreten. Im Gefechte verlässlich, guter Patrouillenkommandant. […] Zum Kampfeinsatze an der Front geeignet.«

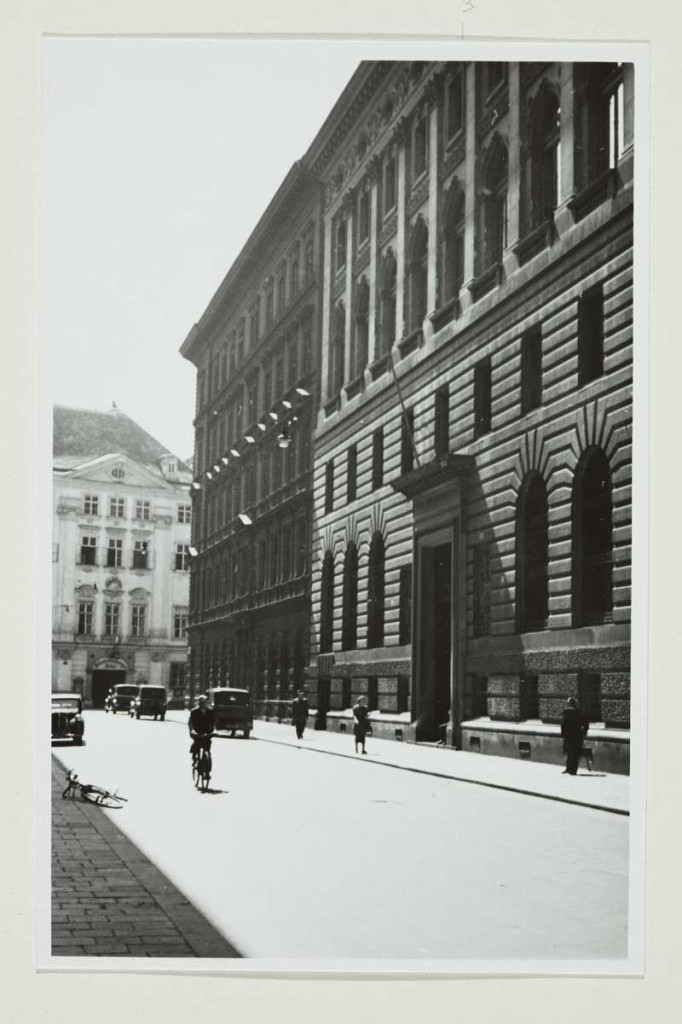

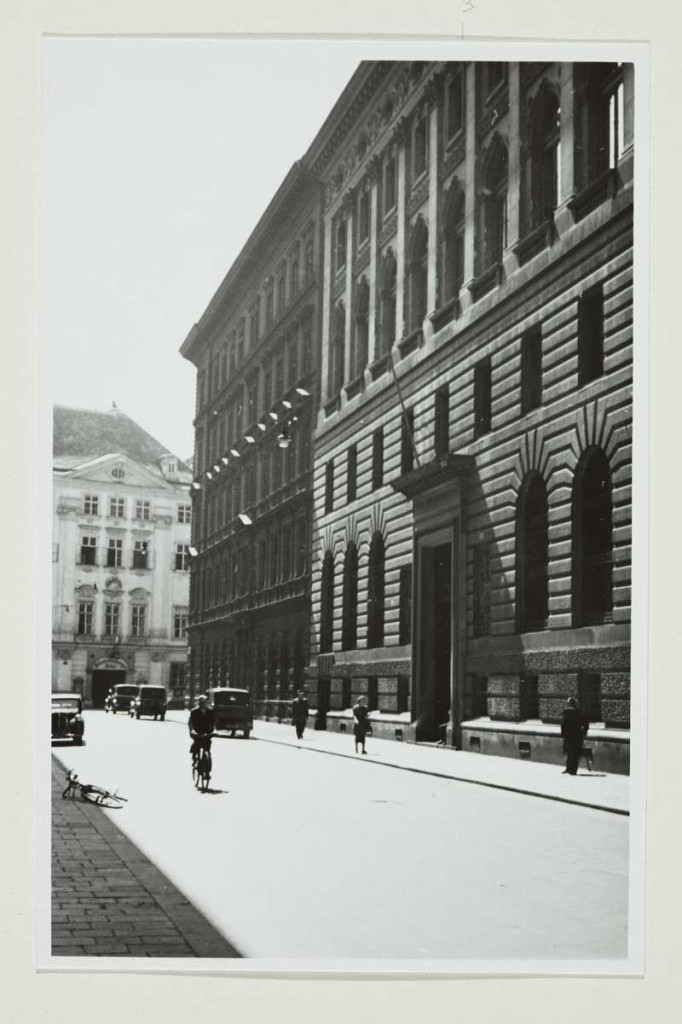

Das Feldkriegsgericht der Division 177 in der Hohenstaufengasse 3, Wien, um 1942: Quelle: Wien Museum

In dem Gebäude fanden im Herbst 1944 die Selbstverstümmler-Prozesse statt, die Leopold Breitler als Richter führte. Die Angeklagte Maria Musial erinnerte sich an den Verhandlungsleiter: »… mit so rotem Umhang. Und so rotem, schiachen Kapperl, mit so einem Quast da drauf, also hässlich. Aber so … angsteinflößend, wenn man das sieht. Ich weiß nicht, wie viele da oben gesessen sind.«

Gestapo-Foto von Kurt Fuchs (1919–1945): Quelle: Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands

Der gebürtige Grazer, im Zivilberuf Kellner, war wiederholt wegen unerlaubter Entfernung und Beleidigung von Vorgesetzten zu Gefängnisstrafen verurteilt worden. Nach einem Lazarettaufenthalt tauchte er bis zu seiner Ergreifung am 24. Oktober 1944 in Wien unter. Bei einer Vernehmung gab er an, er habe nicht zur Feldstrafgefangenenabteilung zurückgewollt, »weil ich von dort unterernährt war und schlecht behandelt wurde, indem ich mit dem Gewehrkolben geschlagen und mit Füßen getreten wurde.«

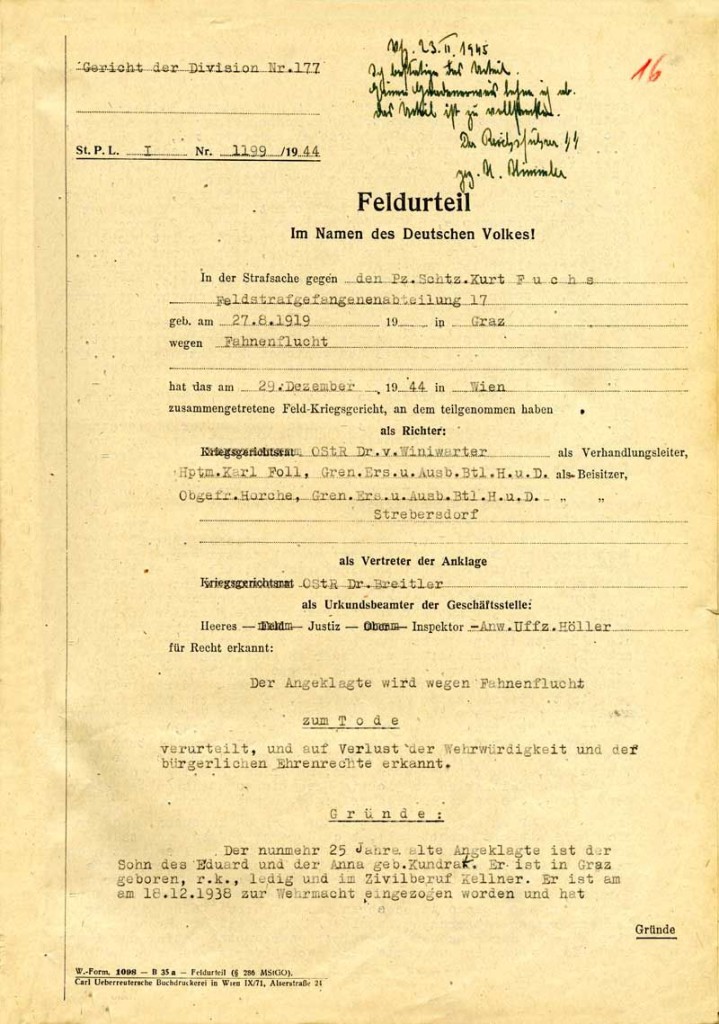

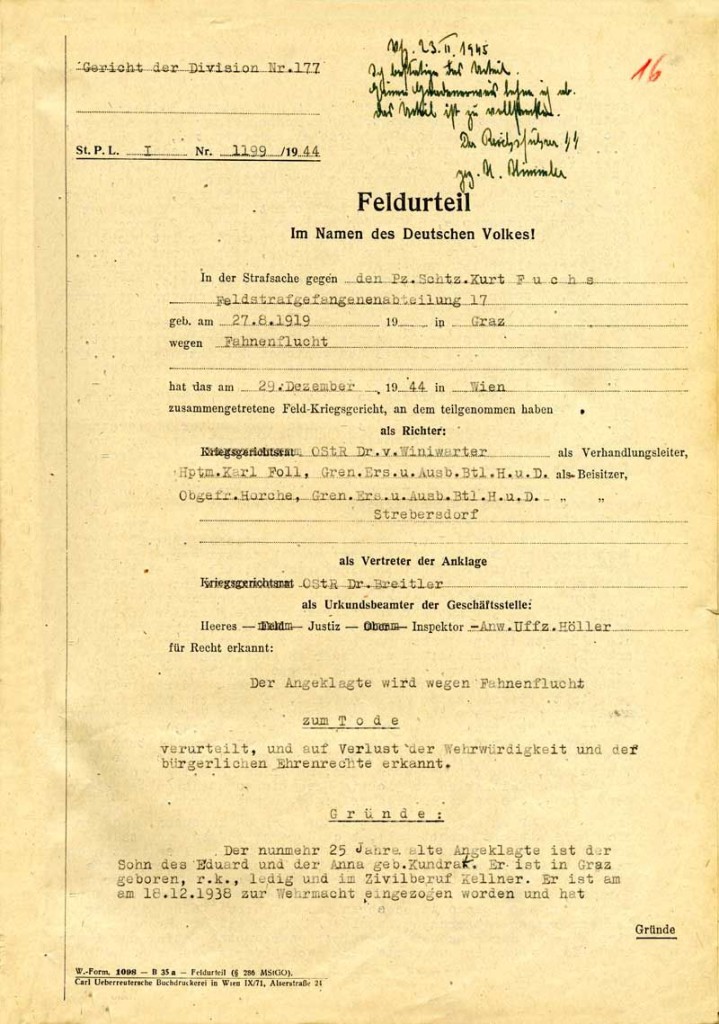

Todesurteil gegen Kurt Fuchs, Wien, 29. Dezember 1944: Quelle: Österreichisches Staatsarchiv/Archiv der Republik, Wien

Leopold Breitler forderte als Ankläger für Fuchs die Todesstrafe wegen Fahnenflucht. In der Urteilsbegründung wurde vermerkt, dass Fuchs »vollkommen unglaubwürdig« und der »Typus eines vollkommen verkommenen und defekten Großstadtmenschen« sei. Ein Gnadengesuch des Vaters blieb erfolglos. Am 8. März 1945 wurde Kurt Fuchs am Militärschießplatz Kagran hingerichtet. Literaturhinweis Rettl, Lisa »…Weil ich nur nach den bestehenden Gesetzen vorgegangen bin…« Leopold Breitler, eine Richterkarriere zwischen Anpassung und Pflichterfüllung«. In: Geldmacher, Thomas u.a. (Hg.): »Da machen wir nicht mehr mit«. Österreichische Soldaten und Zivilisten vor Gerichten der Wehrmacht, Wien 2010, S. 204-214.

Erich Schwinge, o.J. / Quelle: Behörde des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehmaligen Deutschen Demokratischen Republik

»Es geht nicht an, dass an der Front die Besten ihr Leben dahingeben müssen, während die körperlich und geistig Minderwertigen die Heimat unterwühlen.« (Erich Schwinge: Die Behandlung der Psychopathen im Militärstrafrecht. In: Zeitschrift für Wehrrecht (IV), 1939/1940, S.110–125, S.122) Erich Schwinge (1903-1994) Erich Schwinge war der führende Experte für Militärstrafrecht im Nationalsozialismus. Mit seinen Kommentaren zum Militärstrafgesetzbuch prägte er die Rechtsprechung der Wehrmachtjustiz im Zweiten Weltkrieg. Dabei vertrat der Strafrechtsprofessor aus Jena einen Ansatz, der schwerste Strafen schon bei geringster Abweichungen von militärischen Normen ermöglichte. Wie der »Führer« und Oberbefehlshaber der Wehrmacht Adolf Hitler war er der Meinung, dass der Erste Weltkrieg auch deshalb für Deutschland verloren ging weil die Aufrechterhaltung der Disziplin in der Truppe nicht konsequent durchgesetzt worden war. Deshalb forderte er, die »Aufrechterhaltung der Manneszucht« zum obersten Prinzip des Militärstrafrechts zu erheben. Ungehorsam oder Entziehung müsste stets auf mögliches »Psychopathentum« und »minderwertige Veranlagung« hin geprüft werden. Seit 1941 in Wien als Kriegsgerichtsrat tätig, zeichnete er in mehreren Fällen für Todesurteile gegen Wehrmachtssoldaten verantwortlich. Nach Kriegsende setzte Schwinge seine Laufbahn als Rechtswissenschaftler an der Universität Marburg fort. Nachdem er in den 1950er und 1960er Jahren mehrere hohe deutsche SS- und Wehrmachtsoffiziere vor alliierten Gerichten verteidigt hatte, wurde seine Tätigkeit im Krieg an der Marburger Universität bekannt, wo er sich Protesten ausgesetzt sah. Dass sich Schwinge zu keinem Zeitpunkt kritisch mit seiner eigenen Tätigkeit als Wehrmachtrichter auseinandergesetzt hatte, zeigte spätestens die Herausgabe einer Schrift, in der er 1977 die Tätigkeit der Wehrmachtgerichte im Nachhinein rechtfertigte. Mehr als zehn Jahre prägte diese Publikation die öffentliche Meinung über die Militärjustiz. Erst 1987 erschien eine erste kritische Gegendarstellung (»Die Wehrmachtjustiz im Dienste des Nationalsozialismus« von Manfred Messerschmidt und Fritz Wüllner), deren Grundaussagen bis heute Gültigkeit beanspruchen können. Bis zu seinem Tod 1994 wehrte Schwinge sich gegen die von ihm als »Verleumdung« bezeichneten Forschungsarbeiten und versuchte so, die »Ehre« der Wehrmachtjustiz zu retten. Bis dahin hatte ihn die Christlich Demokratische Union (CDU) im Deutschen Bundestages wiederholt als Sachverständigen zur historischen und juristischen Bewertung der Spruchpraxis der Wehrmachtgerichte berufen. Dokumente zur Fallgeschichte Erich Schwinge

Philipps-Universität Marburg, 1930: Quelle: Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas

Hier lehrte Erich Schwinge zwischen 1936 und 1939 als Strafrechtsprofessor. In einigen Punkten äußerte er Kritik an der NS-Rechtswissenschaft. So wandte er sich gegen die Verwendung juristisch unbestimmter Begriffe wie »Treue« und »Kameradschaft« und sprach sich für eine wissenschaftliche Definition von Straftatbeständen aus. Insgesamt stellte sich Schwinge als Rechtsgelehrter und als Richter jedoch voll in den Dienst des nationalsozialistischen Krieges.

Militärstrafgesetzbuch, erläutert von Erich Schwinge, 1944: Quelle: Militärstrafgesetzbuch einschließlich Kriegsstrafrecht, erläutert von Erich Schwinge, 6. Auflage, Berlin 1944

In seinen Kommentaren forderte Schwinge, die »umgekehrte Zuchtwahl« im Krieg zu unterbinden: Während die »Feiglinge« zuhause überlebten, stürben die Tapferen an der Front.

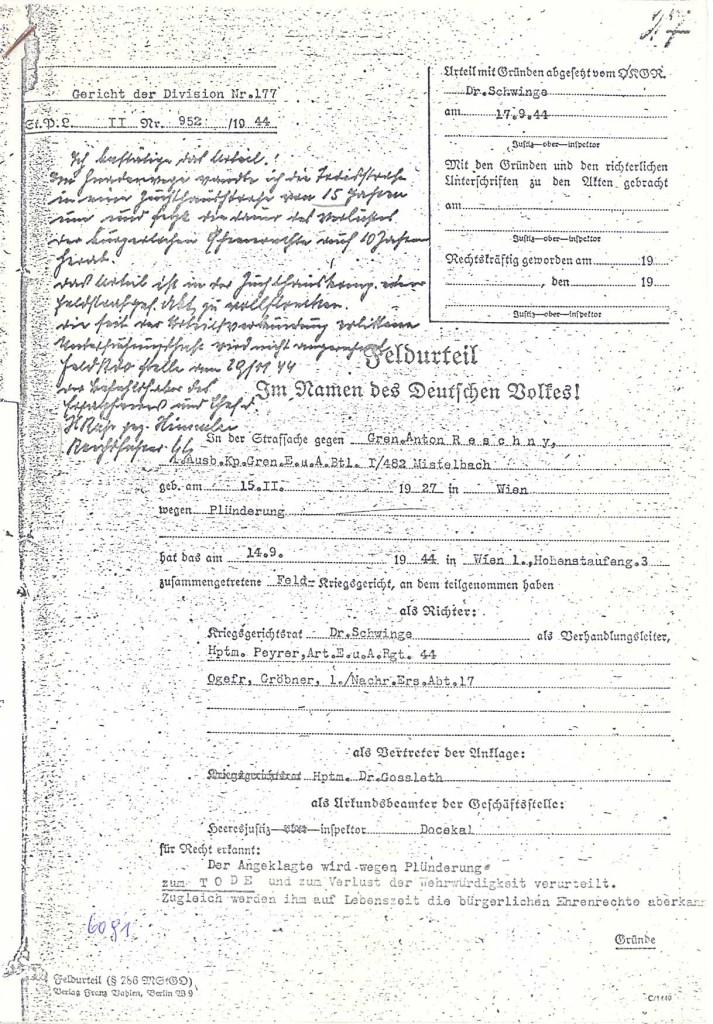

Foto der Gestapo von Anton Reschny (1927-1997), Wien 1944: Quelle: Sammlung Wüllner (Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt)

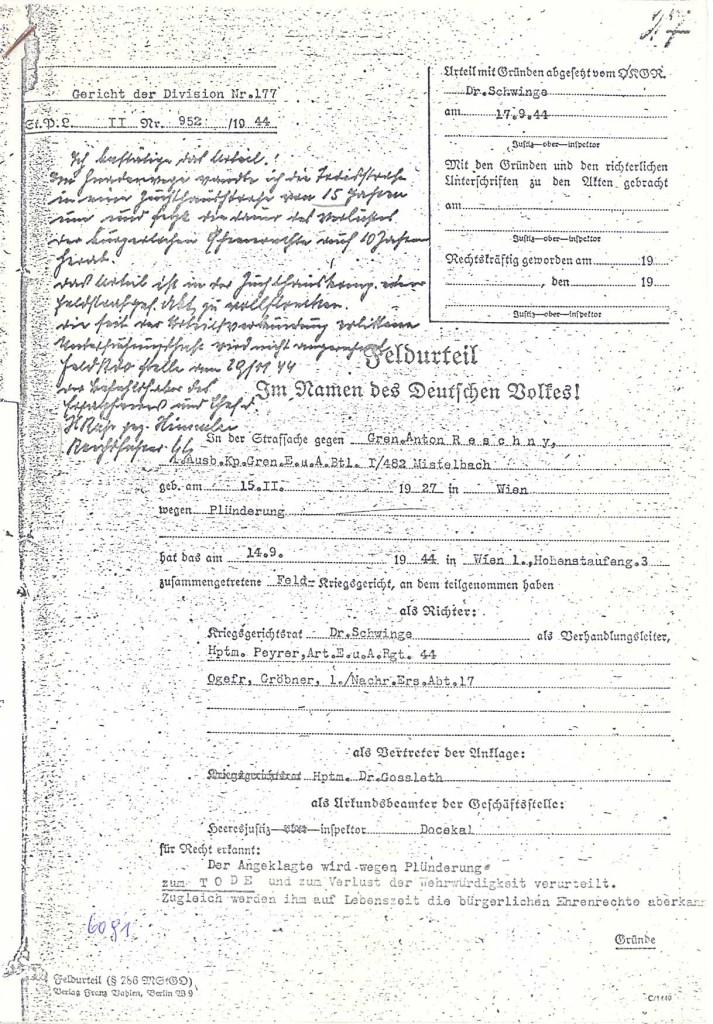

Der 17jährige Soldat half bei Räumungsarbeiten nach einem Bombenangriff. Weil er dabei zwei Uhren an sich genommen hatte, verurteilte ihn Feldkriegsgerichtsrat Schwinge wegen »Plünderung in einem besonders schweren Fall« zum Tode. Reschnys jugendliches Alter wurde in dem Gerichtsurteil nicht als Milderungsgrund anerkannt.

Kriegsgerichtsurteil gegen Anton Reschny, 14. September 1944 (Auszug): Quelle: Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, Wien

Feldkriegsgerichtsrat Erich Schwinge befand: »Kriminelle Elemente, die […] sich am Eigentum von Bombengeschädigten […] bereichern, müssen wissen, dass sie ihren Kopf riskieren, […] anders können derartige Elemente nicht in Schach gehalten werden.« Das Todesurteil wurde auf dem Weg einer Begnadigung in eine Zuchthausstrafe umgewandelt. Reschny versuchte in den 1980er Jahren erfolglos, Schwinges damaliges Todesurteil anzufechten.

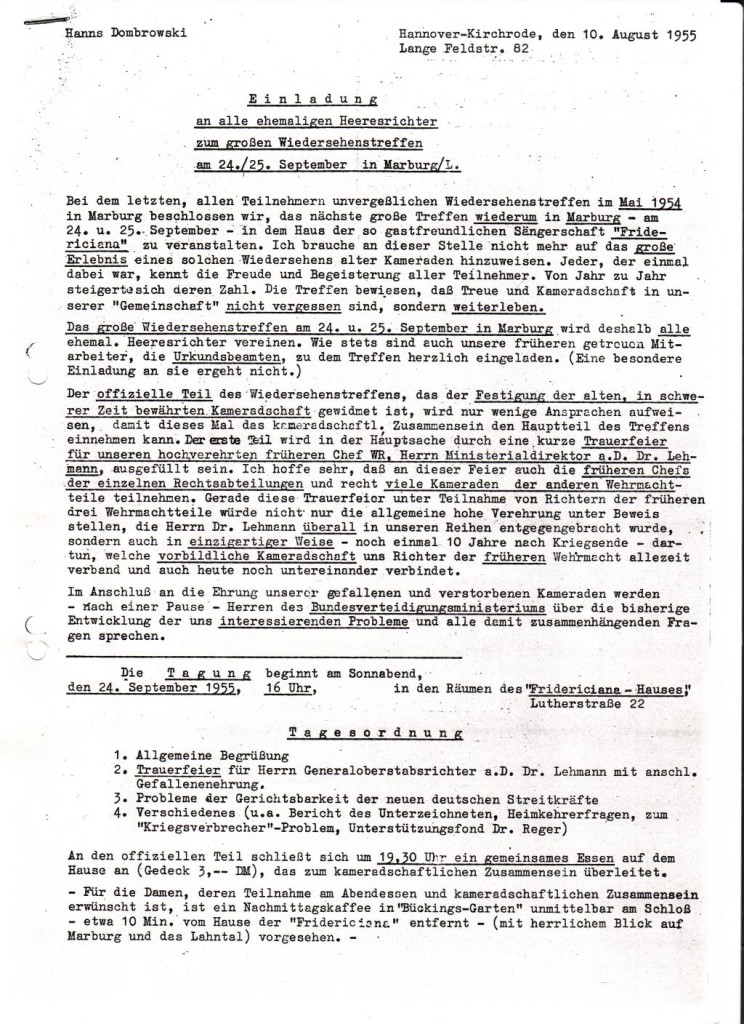

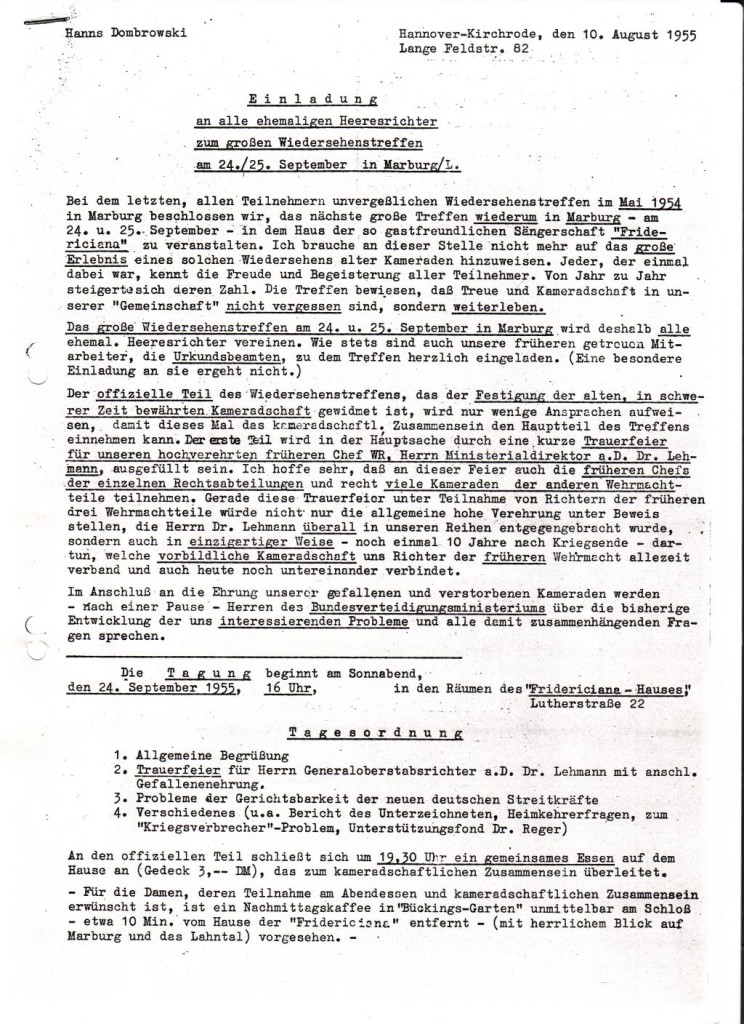

Einladung zum Heeresrichtertreffen, 10. August 1955: Quelle: Geschichtswerkstatt Marburg

Schwinge war einer der Organisatoren der regelmäßigen Zusammenkünfte, die die »vorbildliche Kameradschaft« der Richter erhalten sollte. Diese nutzten die ehemalige Wehrmachtjuristen auch in den folgenden Jahren für sich, als Publizisten, Wissenschaftler und Studierende begannen, sich kritisch mit der Geschichte der deutschen Militärjustiz auseinanderzusetzen.

Titelblatt der studentischen Zeitung »5 vor 12«, Mai 1964: Quelle: Sammlung Wüllner (Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt)

Im Januar hatte die Zeitung Zitate aus Kriegsgerichtsurteilen Schwinges aus seiner Zeit in Wien abgedruckt, die seiner Ansicht nach beleidigend wirkten und »falsche Zusammenhänge« herstellten. Schwinge verklagte das Blatt wegen »Rufschädigung« und verlangte 10.000 DM Entschädigung. Das Verfahren wurde eingestellt, jedoch musste die Zeitung in der folgenden Ausgabe eine Entschuldigung abdrucken. (Zur richtigen Einordnung des abgebildeten Fotos siehe hier).

»Bilanz der Kriegsgeneration« von Erich Schwinge, Buchtitel der 7. Auflage, 1981. Quelle: Erich Schwinge, Bilanz der Kriegsgeneration, Marburg 1978

Der Autor leugnete in dieser Schrift die Kriegsschuld Deutschlands und die Mitverantwortung »seiner Generation« für den Nationalsozialismus. Das Buch spiegelte die völkischen und nationalistischen Wertvorstellungen wider, die auch über 30 Jahre nach Kriegsende noch verbreitet waren. Es wird bis heute verlegt und erreichte bereits die 17. Auflage.

Foto Erich Schwinge, Marburg, 8. September 1991:

Quelle: Geschichtswerkstatt Marburg

Der Jurist trat bis ins hohe Alter in der Öffentlichkeit auf. Im Jahr 1990 war er noch als Gutachter für die CDU/CSU-geführte Bundesregierung tätig gewesen. Als solcher trug er dazu bei, die Rehabilitierung von verurteilten Kriegsdienstverweigerern, Deserteuren und »Wehrkraftzersetzern« zu verzögern.

Sympsium Marburg. Quelle: Geschichtswerkstatt Marburg

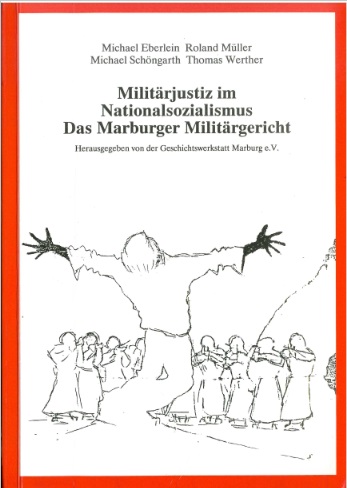

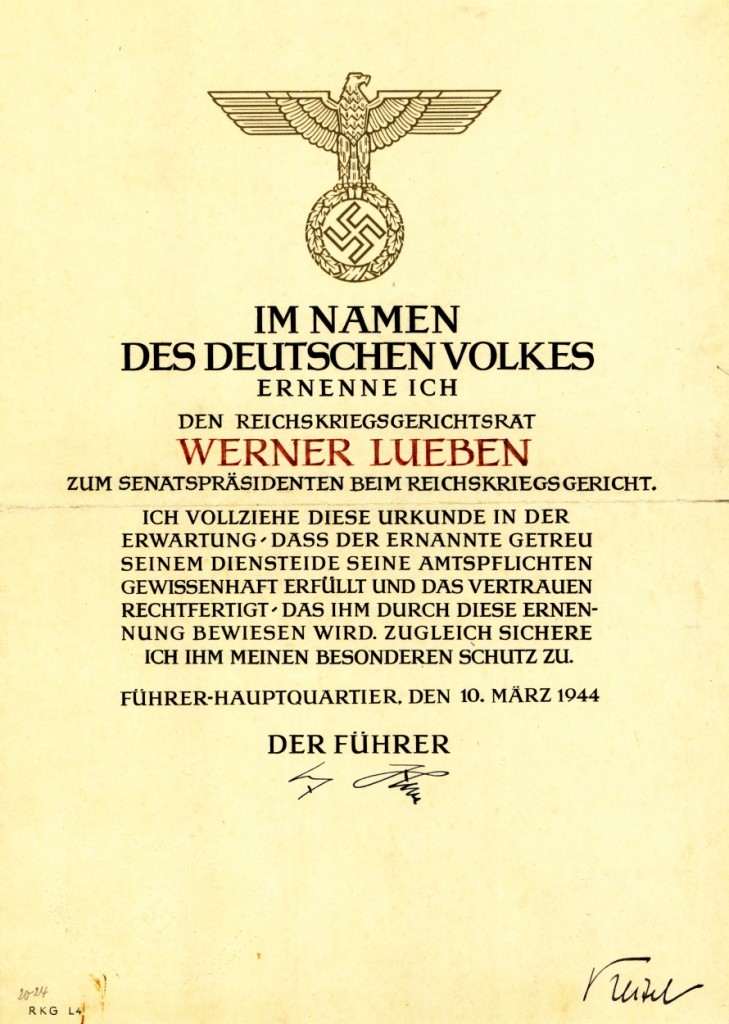

Das apologetische Wirken Erich Schwinges bildete auch den Ausgangspunkt kritischer Forschungen, die auch aus dem Umfeld der Marburger Geschichtswerkstatt entstanden. Als erste Stadt bundesweit wurden etwa Tätigkeit und Bilanz der in der Region ansässigen Militärgerichte systematisch erforscht. Literaturhinweis Garbe, Detlef: »In jedem Einzelfall— bis zur Todesstrafe«, Der Militärstrafrechtler Erich Schwinge – Ein deutsches Juristenleben, Hamburg 1989. »Landgerichtsrat Lueben ist ein recht befähigter, ausserordentlich fleissiger, energischer und zielbewusster Richter mit guten und vielseitigen Kenntnissen.« Beurteilung Luebens durch den Präsidenten des Landgerichts Königsberg, 7. August 1933 Werner Lueben (1894-1944)

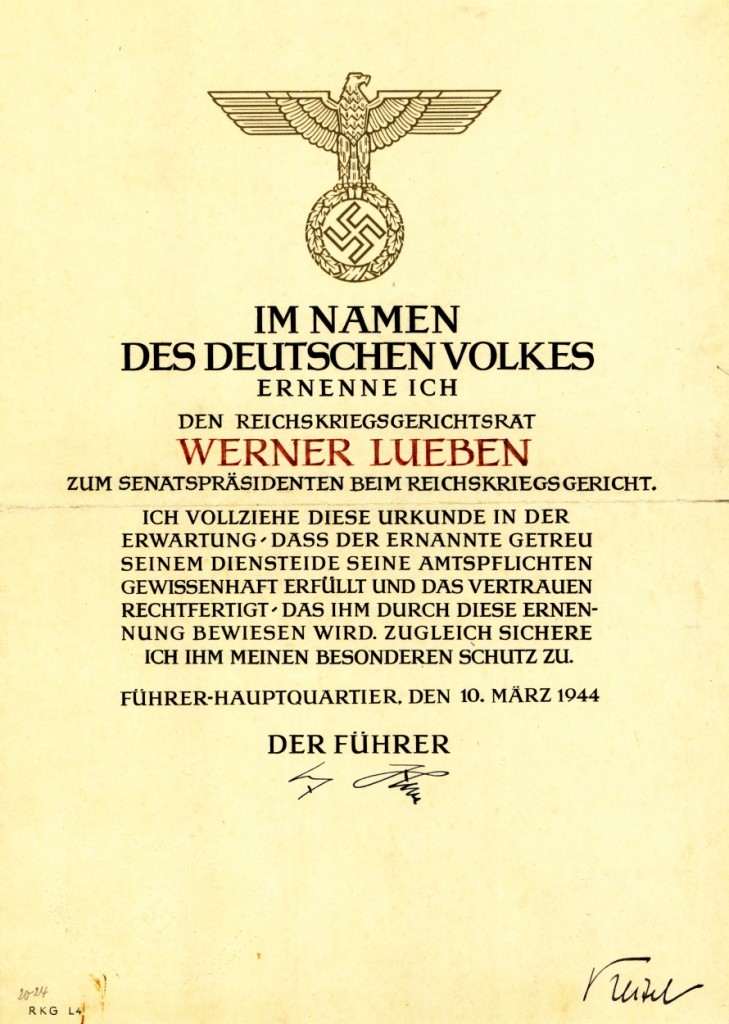

Werner Lueben, 1942. Quelle: Privatarchiv Claus Lueben, Halstenbek

Werner Lueben war einer der ranghöchsten Richter der Wehrmacht. Er beendete den Ersten Weltkrieg im Range eines Leutnants der Reserve und trat nach Abschluss seines Jurastudiums 1919 in die Deutschnationale Volkspartei ein. Nach einer Karriere bei der zivilen Justiz, die er vor allem als Amtsgerichtsrat in Ostpreußen absolvierte, trat er 1934 in die Heeresjustiz ein. Seit 1936 als Ministerialrat in der Heeresrechtsabteilung tätig, wurde er im selben Jahr an das Reichskriegsgericht (RKG) versetzt. Zwischen 1940 und 1942 diente er dann zwischenzeitlich als juristischer Berater der deutschen Militärverwaltung im besetzten Frankreich. Als Richter am Reichskriegsgericht, wo er seit 1944 Senatspräsident war, verhängte Lueben nach bisherigem Kenntnisstand fast 100 Todesurteile. Am 28. Juli 1944 kam er in Torgau ums Leben. Die wenigen erhaltenen Unterlagen legen einen aus Gewissensgründen erfolgten Selbstmord nahe, der in Zusammenhang mit mehreren Prozessen gegen katholische Geistliche stand. In den seit Herbst 1943 laufenden Verfahren drohte den Angeklagten wegen angeblicher Spionage und »Wehrkraftzersetzung « die Todesstrafe. Gestapo-Angehörige hatten dabei offenbar Zeugen gefoltert. Im Mai 1944 äußerte Lueben, als Leiter des Verfahrens, gegenüber dem Präsidenten des RKG Zweifel daran, ob man »durch verschärfte Vernehmung« erlangte Ergebnisse vor Gericht verwenden dürfe. Dokumente zur Fallgeschichte Werner Lueben

Porträtfoto Werner Lueben gemeinsam mit einem Kriegskameraden, 1916: Quelle: Privatarchiv Claus Lueben, Halstenbek

Lueben begann 1913 in Halle/Saale ein Studium der Rechtswissenschaften. Am Ersten Weltkrieg nahm er als Angehöriger einer Artillerieeinheit teil. Nach der Entlassung aus dem Heeresdienst beendete Lueben sein Studium und trat im Jahre 1923 in den preußischen Justizdienst ein.

Werner Lueben (Bildmitte, halblinks) bei der Begrüßung Adolf Hitlers in Compiègne, undatiert.Quelle: Privatarchiv Claus Lueben, Halstenbek

Werner Lueben als juristischer Berater der Militärverwaltung in Frankreich. Quelle: Privatarchiv Claus Lueben, 1941, Halstenbek

Lueben gehörte zum engsten Zirkel der Militärverwaltung; das Bild zeigt ihn (zweiter v.r.) mit dem Wehrmachtbefehlshaber Otto von Stülpnagel und anderen Offizieren. Die Wehrmachtjustiz führte in Frankreich eine große Zahl an Verfahren gegen ZivilistInnen. Zu weiteren Repressionsmaßnahmen der Besatzungsherrschaft zählte die Deportation der dort lebenden Juden sowie die Ausbeutung der nationalen Ressourcen.

Werner Lueben gemeinsam mit Karl Sack, undatiert. Quelle: Privatarchiv Claus Lueben, Halstenbek

Karl Sack (1896–1945) war zunächst Richter am Reichskriegsgericht und wurde im September 1942 zum Chef der Heeresjustiz ernannt. In dieser Funktion war er verantwortlich für eine harte Linie vor allem gegenüber Angeklagten mit »staats- und wehrfeindlicher Einstellung« und »asozialer Persönlichkeit«. Gleichzeitig unterhielt er Kontakte zum Widerstand; nach den Plänen der Verschwörer des 20. Juli 1944 sollte er in einer zivilen Regierung als Justizminister amtieren. Karl Sack wurde im September 1944 verhaftet und im April 1945 hingerichtet.

Ernennungsurkunde, 10. März 1944: Quelle: Privatarchiv Claus Lueben, Halstenbek

Als Richter am Reichskriegsgericht war Werner Lueben für mindestens 97 Todesurteile verantwortlich. Er leitete zumeist politische Verfahren, etwa wegen Spionage, Verratsdelikten oder »Wehrkraftzersetzung« – so auch die in dieser Online-Ausstellung präsentierten Prozesse gegen Adalbert von Springer, Krystyna Wituska und Maria Kacprzyk sowie gegen Johann Lukaschitz. Das höchste deutsche Militärgericht verhängte während des Zweiten Weltkrieges insgesamt rund 1.400 Todesurteile. Literaturhinweis Skowronski, Lars; Viebig, Michael: Werner Lueben. Biographische Anmerkungen zu einem Richter am Reichskriegsgericht. In: Kirschner, Albrecht (Hg.): Deserteure, Wehrkraftzersetzer und ihre Richter. Marburger Zwischenbilanz zur NS-Militärjustiz vor und nach 1945, Marburg 2010, S. 163-181. »Er meinte, […] sich auf die Selbständigkeit des Gewissens der Richter und auf ihre Unabhängigkeit berufen zu dürfen.« Schumann, Chefrichter beim Oberkommando des Heeres, über Dr. Heinrich Hehnen, 18. November 1944

Heinrich Hehnen, undatiern. Quelle: Privatarchiv Hartmut Hehnen

Heinrich Hehnen (1894-1968)

Heinrich Hehnen, 1894 in Köln geboren, trat Mitte der 1930er Jahre, in den Heeresjustizdienst ein. Wie Werner Lueben hatte er als Leutnant der Reserve den Ersten Weltkrieg beendet und arbeitete in den 1920er Jahren als Rechtsanwalt in seiner Heimatstadt. Seit Ende 1942 war er leitender Richter bei der Division 526 im Rheinland und arbeitete meist als Gutachter für den Gerichtsherrn der Division. Als solcher setzte er sich in vielen Fällen für Angeklagte ein, indem er entlang der Bestimmungen Milderungsgründe aufführte, etwa jugendliche Unüberlegtheit, schwierige häusliche Verhältnisse oder Probleme mit den Vorgesetzten. Häufig finden sich Gutachten, in denen er dafür plädiert, Urteile nicht im Gefängnis, sondern lediglich durch Arrest vollstrecken zu lassen. Doch bestätigte er auch längere Haftstrafen, mittels derer die Verurteilten in Feldstrafgefangenen-Abteilungen überstellt wurden und dort einen sehr harten Strafvollzug erdulden mussten. Als Chefrichter der Division trug er zudem auch Mitverantwortung für Todesurteile. Im Herbst 1944 geriet Heinrich Hehnen in Konflikt mit vorgesetzten Stellen der Heeresjustiz. Diese warfen ihm und anderen Richtern vor, sich den Vorgaben der politischen und militärischen Führung zu widersetzen. Dabei ging es allerdings nicht um grundlegende Meinungsverschiedenheiten in politischen Fragen. Im Herbst 1944 verlor Hehnen daraufhin seine Stellung als Divisionsrichter und wurde an ein Militärgericht nach Hagen/Westfalen versetzt.

Am 7. Mai 1945 geriet Heinrich Hehnen in Kriegsgefangenschaft, aus der er wenige Monate später entlassen wurde. Anschließend arbeitete er zunächst für die Stadt Köln als Schlichter in Wohnungsstreitsachen, später als Rechtsanwalt u.a. bei Gerichten in der Region. Ein Angebot, die Stelle eines Landgerichtsdirektors in Hagen/Westfalen anzunehmen, lehnte er ab; er wollte in seiner Heimatstadt bleiben. Im Unterschied zu zahlreichen ehemaligen Richterkollegen machte Hehnen also keine Karriere in der westdeutschen Justiz. Heinrich Hehnen starb 1968 in Köln. Dokumente zur Fallgeschichte Heinrich Hehnen

Heinrich Hehnen als Soldat im Ersten Weltkrieg mit seiner späteren Ehefrau Caritas (geborene Pelzer), undatiert.Quelle: Privatarchiv Hartmut Hehnen

Hehnen hatte 1913 ein Jurastudium begonnen, das er nach Kriegsende abschloss. 1925 ließ er sich in Köln als Rechtsanwalt nieder.

Porträt Heinrich Hehnens, Gemälde eines belgischen Malers, undatiert: Quelle: Privatarchiv Hartmut Hehnen

Hehnen war als Militärjurist in Belgien, Frankreich und der Sowjetunion tätig. Ab Dezember 1942 diente er als Richter am Gericht der Division 526 in Wuppertal.

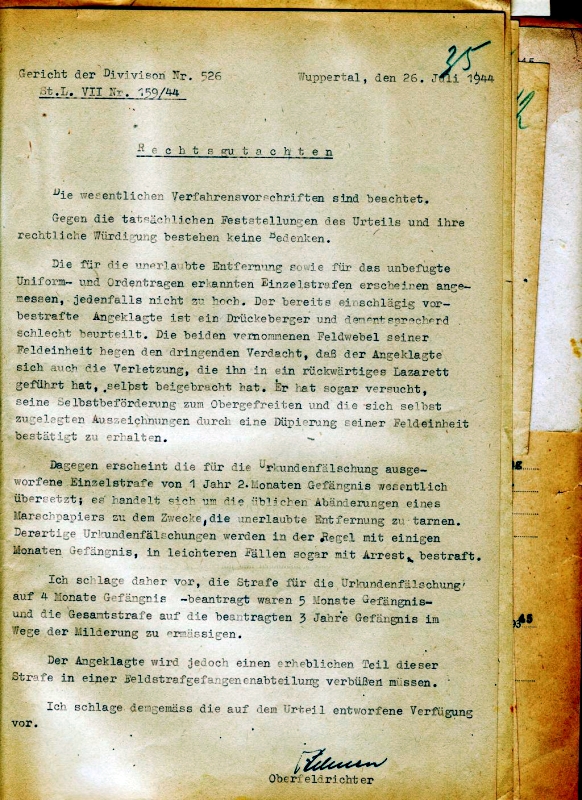

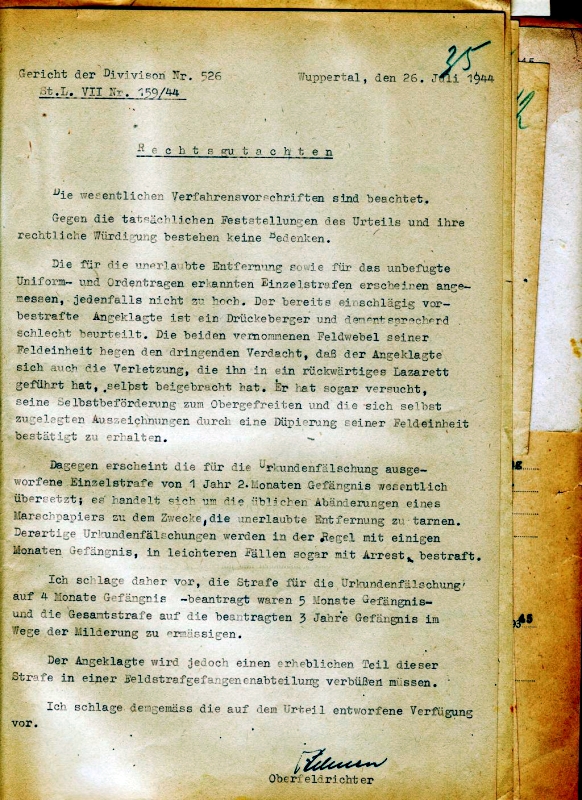

Rechtsgutachten Heinrich Hehnens im Fall des Panzergrenadiers S., 26. Juli 1944. Quelle: Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg

In den gesichteten Akten gab es keinen Hinweis, dass Hehnen als Richter ein Todesurteil verhängt hatte. Eine Stichprobe zeigte jedoch zahlreiche Bemühungen um Abmilderungen von Strafen. Im Falle des Panzergrenadiers S. schlug er zwar vor, die Haftdauer zu verringern, die Verbüßung in einem Gefängnis wollte er jedoch bestätigt wissen. Dies bedeutete seit 1942 häufig die Überstellung in eine Feldstrafgefangenen-Abteilung.

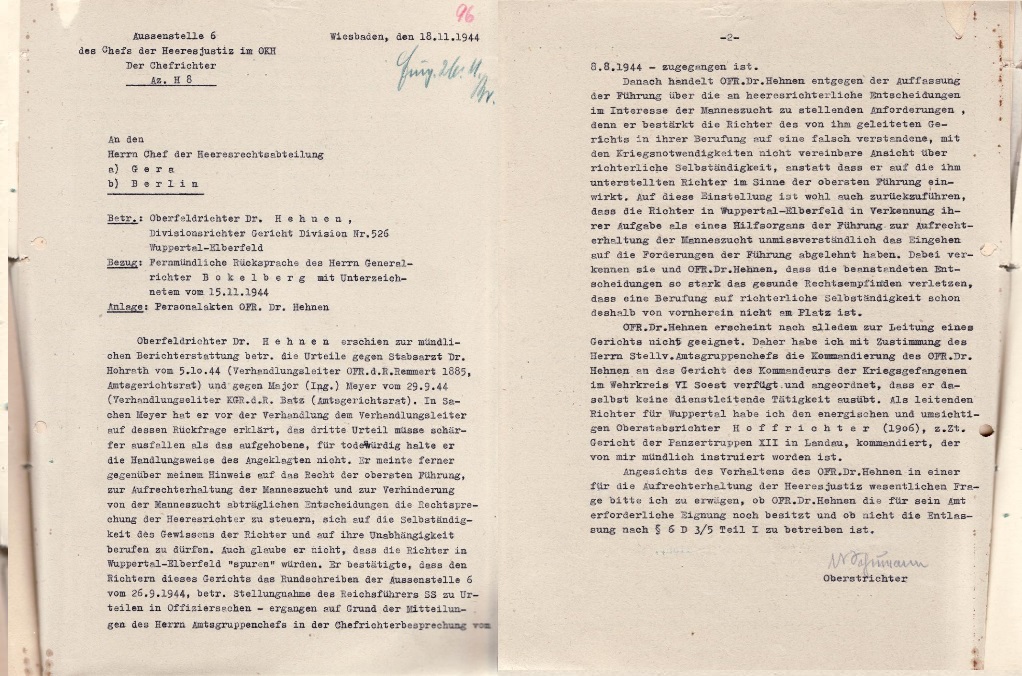

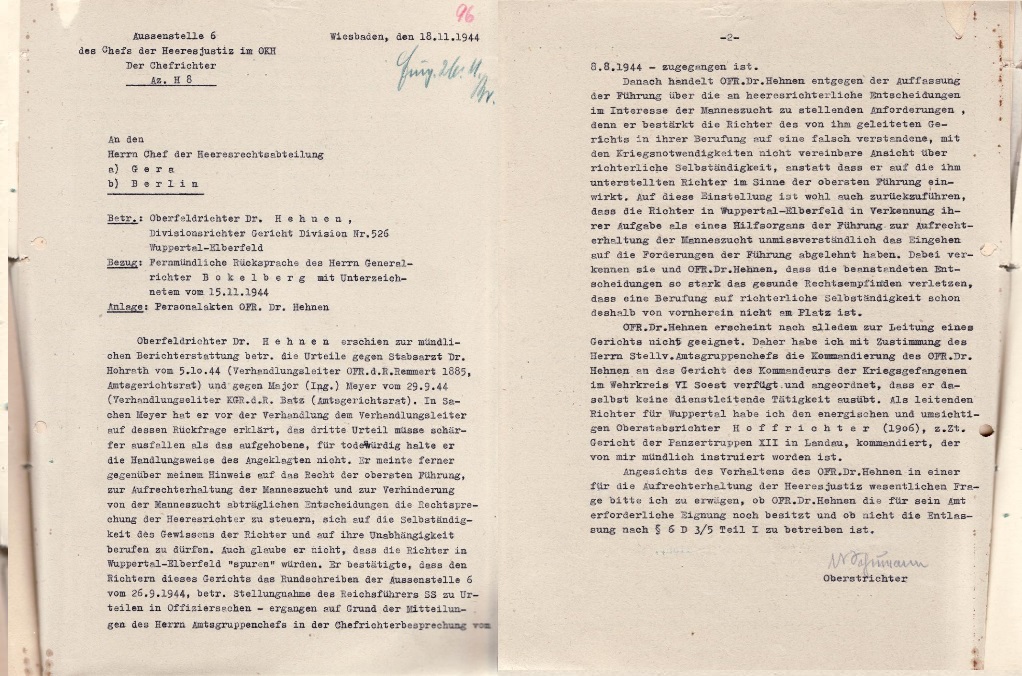

Bericht des Chefrichters beim Oberkommando des Heeres, Schumann, über Heinrich Hehnen, 18. November 1944 (zwei Blätter)

Quelle: Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg

Hier heißt es, die Richter hätten »in Verkennung ihrer Aufgabe als eines Hilfsorgans der Führung zur Aufrechterhaltung der Manneszucht unmissverständlich das Eingehen auf die Forderungen der Führung abgelehnt«. Heinrich Hehnen habe sich irrtümlicherweise »auf die Selbständigkeit des Gewissens der Richter und auf ihre Unabhängigkeit« berufen.

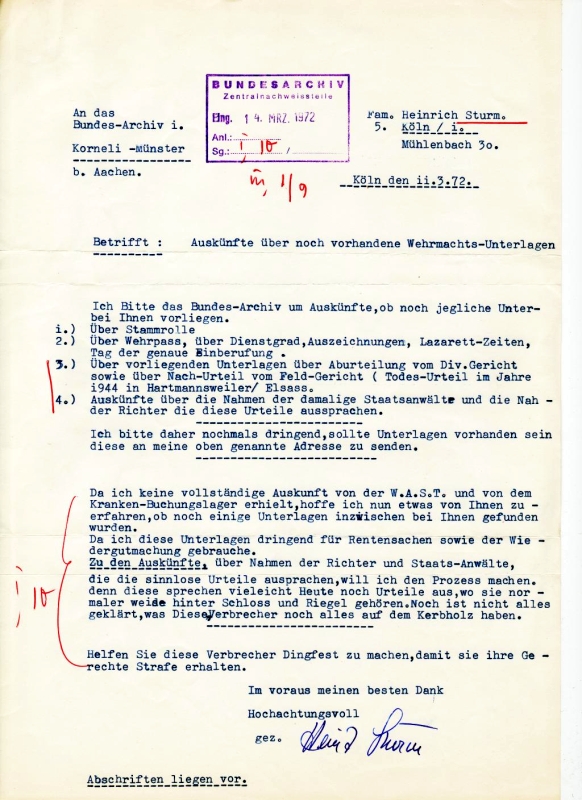

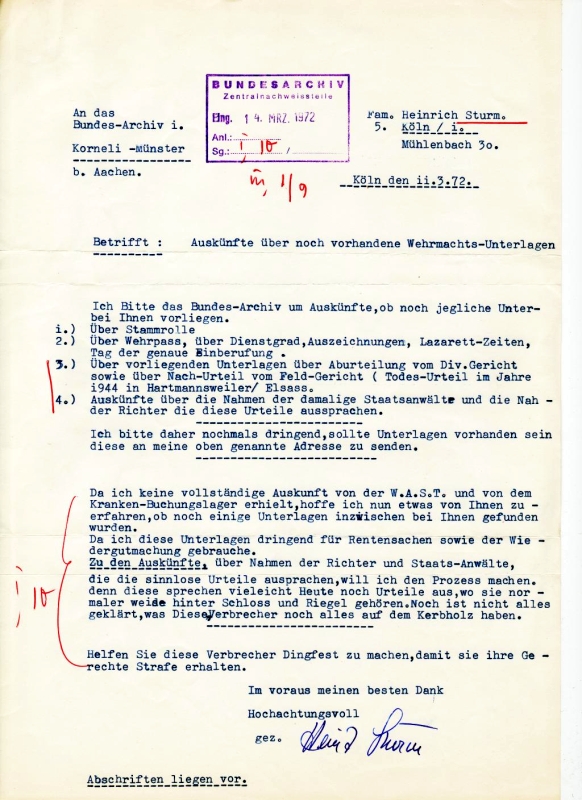

Schreiben des ehemaligen Panzergrenadiers Heinrich S. an das Bundesarchiv, 11. März 1972: Quelle: Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg

Dreimal wurde der junge Soldat zwischen 1943 und 1945 von Wehrmachtgerichten verurteilt. Dem Schreiben ist der Zorn von S. über die Behandlung durch das Gericht deutlich anzumerken.

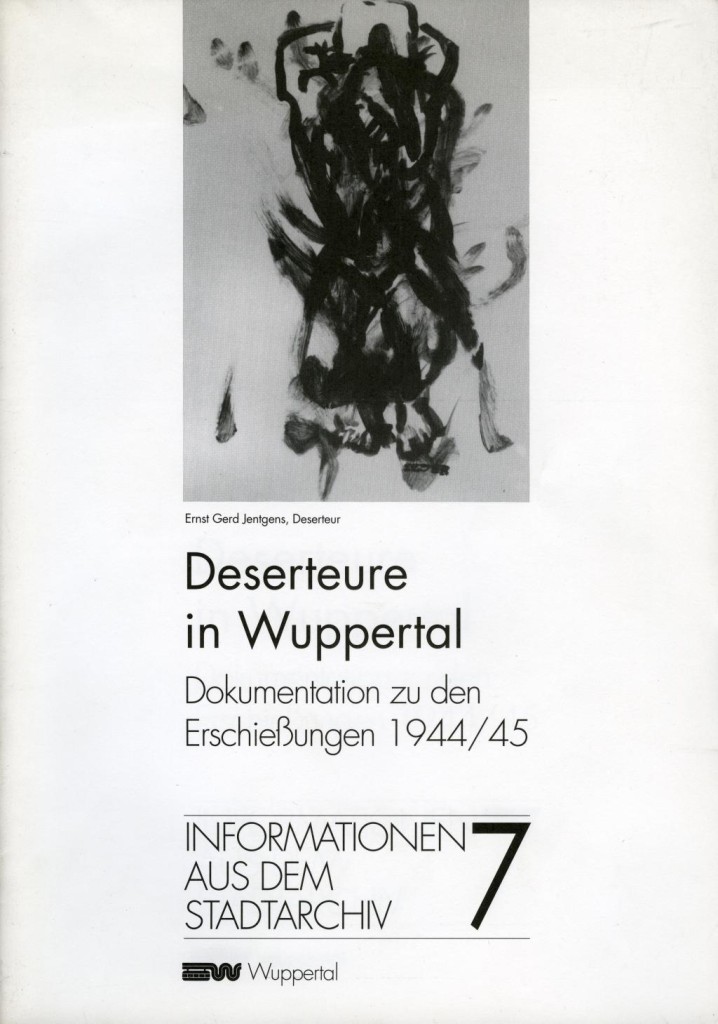

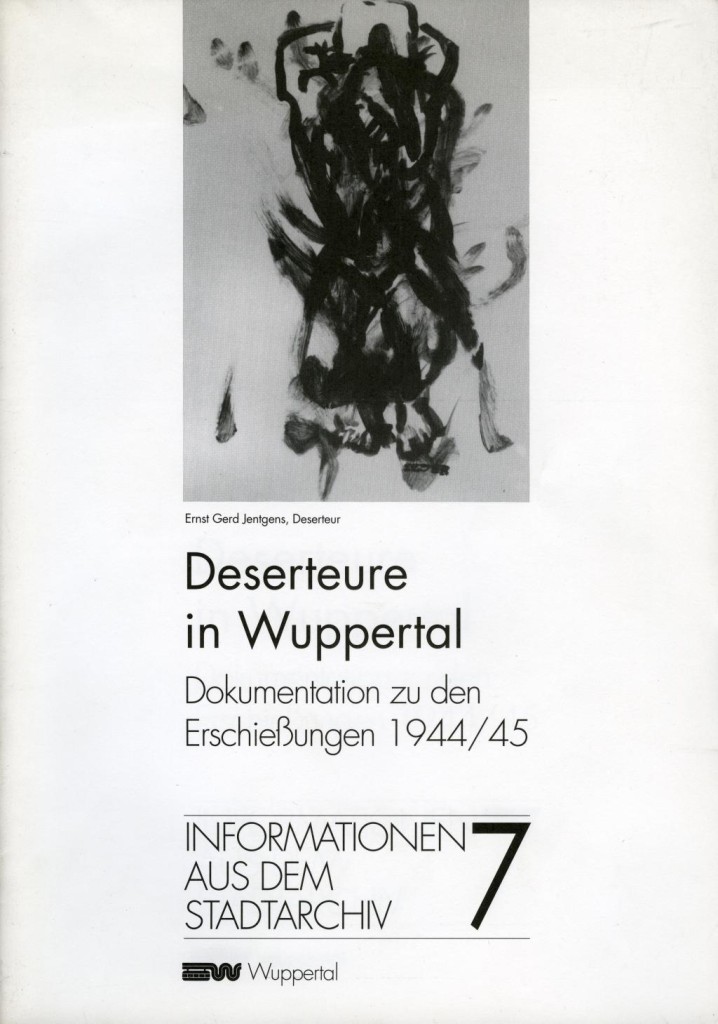

Dokumentation des Stadtarchivs Wuppertal, 1992: Quelle: Stadtarchiv Wuppertal

Zum Barmer Kirchentag 1988 fertigte Ernst Gerd Jentgens einen Bilderzyklus zum Motiv eines hingerichteten Deserteurs an. Historiker der Bergischen Universität und des Wuppertaler Stadtarchivs recherchierten Fallgeschichten von Deserteuren, die am Ende des Zweiten Weltkriegs in Wuppertal hingerichtet worden waren. Daraus entwickelten sie auch Vorschläge für ein Denkmal für Deserteure, das allerdings nicht errichtet wurde. »Seiner Veranlagung nach liegt ihm besonders staatsanwaltliche, kriminalistische Ermittlungstätigkeit. Mit wahrer Passion verfolgt er die Aufklärung von Straftaten.« Beurteilung Everts’ durch den Präsidenten des Landgerichts Köln, 31. Dezember 1934 Karl Everts (1905-1954)

Karl Everts,undatiert. Quelle: Landesarchiv Nordrhein-Westfalen Hauptstaatsarchiv, Düsseldorf

Karl Everts wurde in der Gemeinde Ründeroth bei Köln als Sohn des Bürgermeisters geboren. Nach seinem Jus-Studium arbeitete er zunächst in der zivilen Justiz bevor er 1936 in die Heeresjustiz eintrat. Nach Kriegsbeginn diente er bei Dienststellen in Frankreich, auf dem Balkan und in der Sowjetunion bevor er im Oktober 1941 an das Gericht der Division 177 in Wien versetzt wurde. Anfang 1944 stieg der vergleichsweise junge Jurist dort zum leitenden Richter auf. Nachdem es im Sommer 1944 immer häufiger zu Fällen von »Selbstverstümmlungen« in seinem Zuständigkeitsbereich kam, ermittelte Everts mit krimineller Energie gegen zahlreiche Soldaten, die sich selbst Wunden beigebracht hatten – meist, um einem Fronteinsatz zu entgehen. Everts brachte mit Hilfe der »Heeresstreife Groß-Wien« allein im Jahre 1944 mindestens 90 solcher Fälle von »Wehrkraftzersetzung« zur Anklage. Dabei ermittelte er auch gegen ZivilistInnen. In den Prozess Involvierte sagten nach dem Krieg aus, dass er in den Verfahren Foltermaßnahmen angeordnet habe. In 39 dieser 90 Verfahren beantragte Everts die Todesstrafe, etwa ein Drittel der Urteile lautete auf mindestens zehn Jahre Zuchthaus. Im Juni 1945 kehrte Karl Everts aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft ins Rheinland zurück. Er war zunächst als juristischer Berater für Wirtschaftsunternehmen tätig. 1948 übernahm er das Ehrenamt des Bürgermeisters in Ründeroth. Im Entnazifizierungsverfahren der britischen Besatzungsbehörden galt er ab 1947 als »entlastet«. Der Untersuchungskommission war offenbar unbekannt geblieben, dass das Volksgericht Wien schon seit November 1945 wegen »Misshandlungen an Häftlingen zwecks Erpressung von Geständnissen« nach ihm fahnden ließ. In Abwesenheit von Everts verhandelte die österreichische Justiz 1948 gegen Angehörige der »Heeresstreife Groß-Wien«. Diese hatten bei den Ermittlungen gegen »Selbstverstümmler« eine zentrale Rolle gespielt und Everts bei den Verhören Gewaltanwendungen befohlen. Das Volksgericht verurteilte die meisten Angeklagten zu Haftstrafen. Seit 1951 war Everts wieder im deutschen Justizdienst tätig. Im Juli 1952 verstarb er überraschend an einem Herfinfarkt. Die österreichische Justiz hatte bis zum Schluss offenbar nichts unternommen, um Everts zu verhaften. Dokumenten zur Fallgeschichte Karl Everts

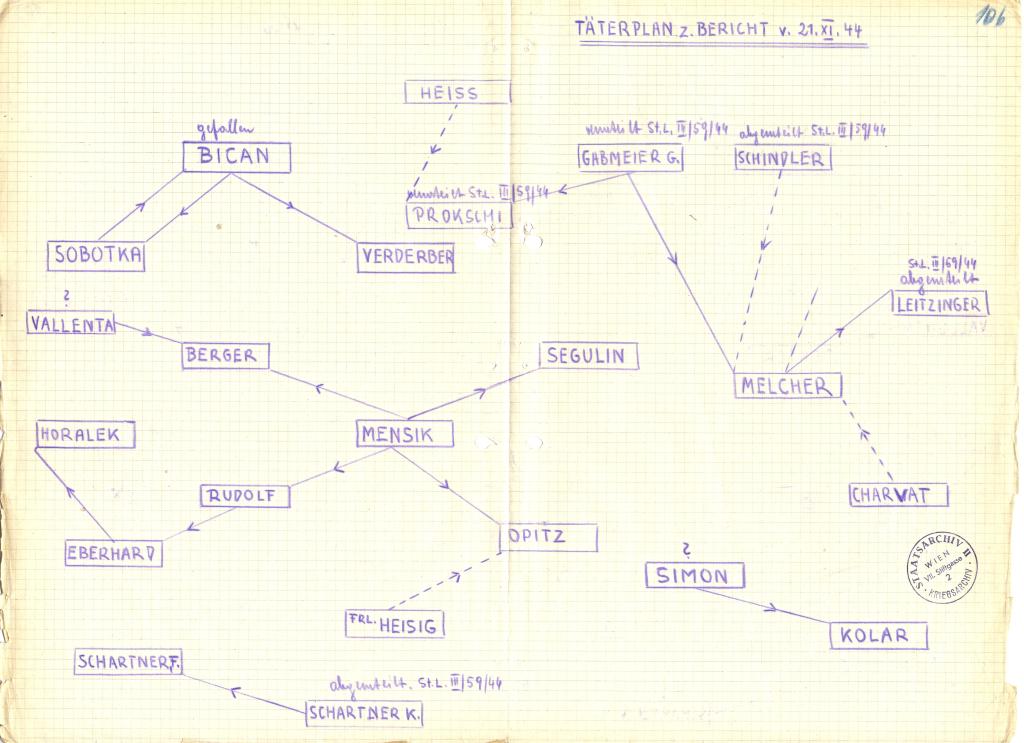

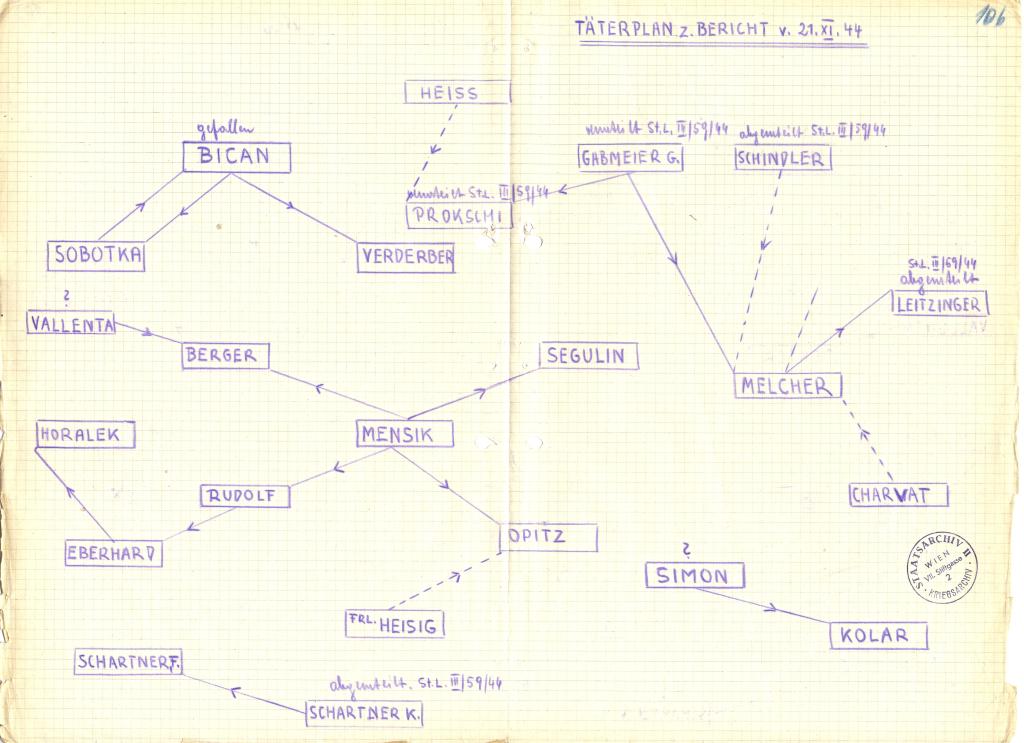

Beim Gericht der Division 177 angefertigte Skizze, 1944: Quelle: Österreichisches Staatsarchiv/ Archiv der Republik

Die Zeichnung zeigt die Namen von Soldaten und Zivilisten, gegen die Everts im zweiten Halbjahr 1944 ermittelte.

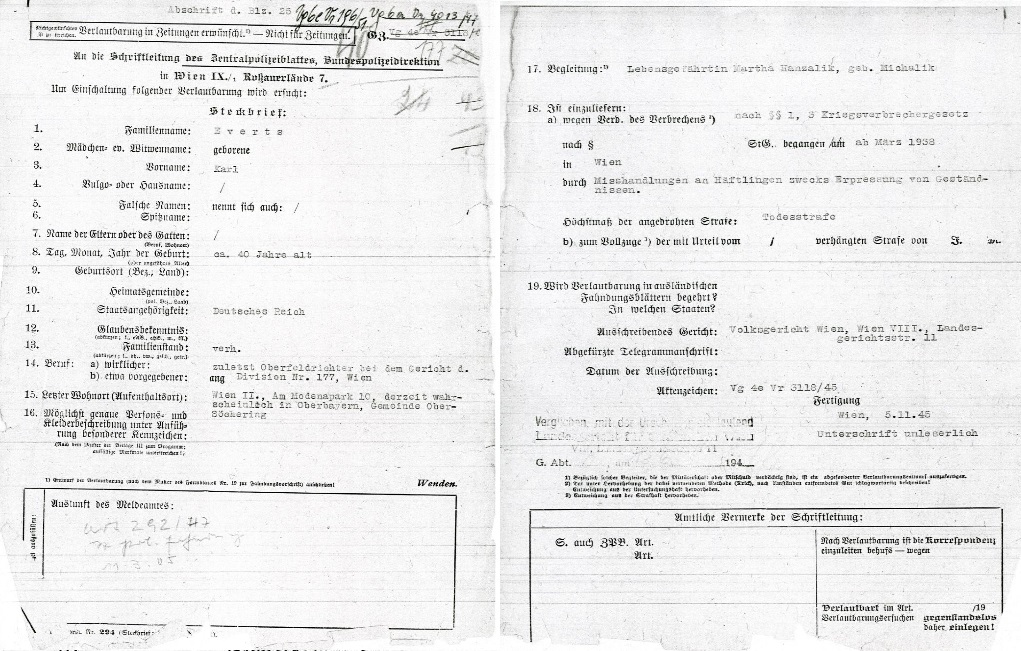

Anklageverfügung, 21. November 1944 (Auszug):

Quelle: Österreichisches Staatsarchiv/ Archiv der Republik

In den Verfahren gegen die Wiener »Selbstverstümmler« forderte Everts als Ankläger meist schwerste Strafen: langjähriges Zuchthaus oder ein Todesurteil. Als Richter fungierte dabei häufig Kriegsgerichtsrat Leopold Breitler. Dieser verhängte 21 der 39 bekannten von Everts beantragten Todesstrafen.

Die Roßauer Kaserne am Schlickplatz in Wien-Alsergrund, 2010: Quelle: Bundesheer.at

Hier ließ Karl Everts im Sommer 1944 einen eigenen Verhörraum einrichten. Die Verdächtigen wurden mit Faustschlägen und Fußtritten traktiert und mit dem Lineal misshandelt. Als Everts Anfang Oktober 1944 die erste Anklageverfügung gegen 43 Beschuldigte verfasste, konnte er auf 40 Geständnisse verweisen.

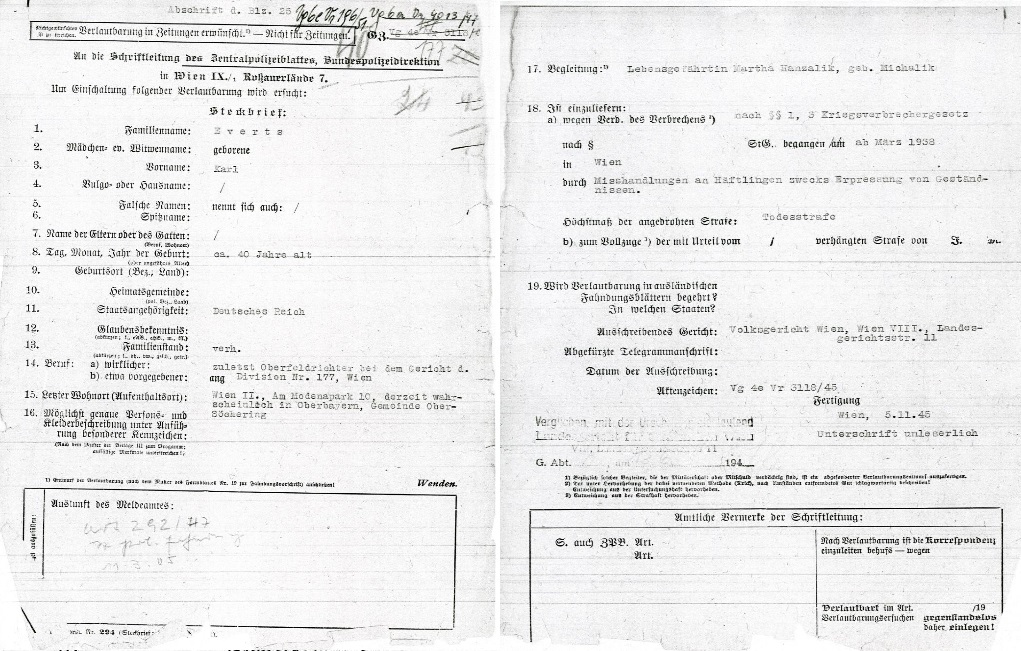

Auszug aus einer Abschrift eines Steckbriefs vom 5. November 1945 (zwei Blätter):

Quelle: Stadt- und Landesarchiv, Wien

Nach Angaben der Wiener Polizeidirektion war Everts am 4. April 1945, wenige Tage vor der Befreiung Wiens, aus der Stadt geflüchtet; er habe es »verstanden, sich in die amerikanische Kriegsgefangenschaft zu schwindeln«, aus der er in Oberbayern entlassen worden sei. Bereits am 22. Juni 1945 waren Everts und Angehörige der Heeresstreife in Wien angezeigt worden.

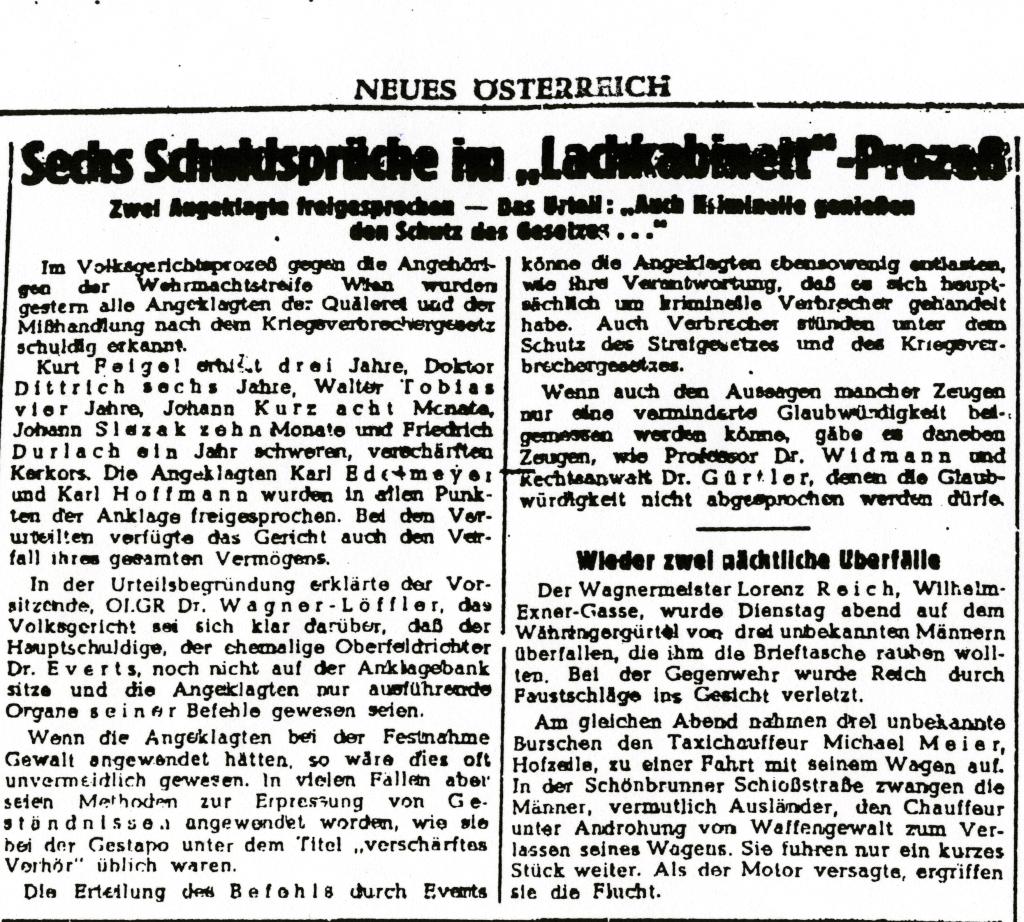

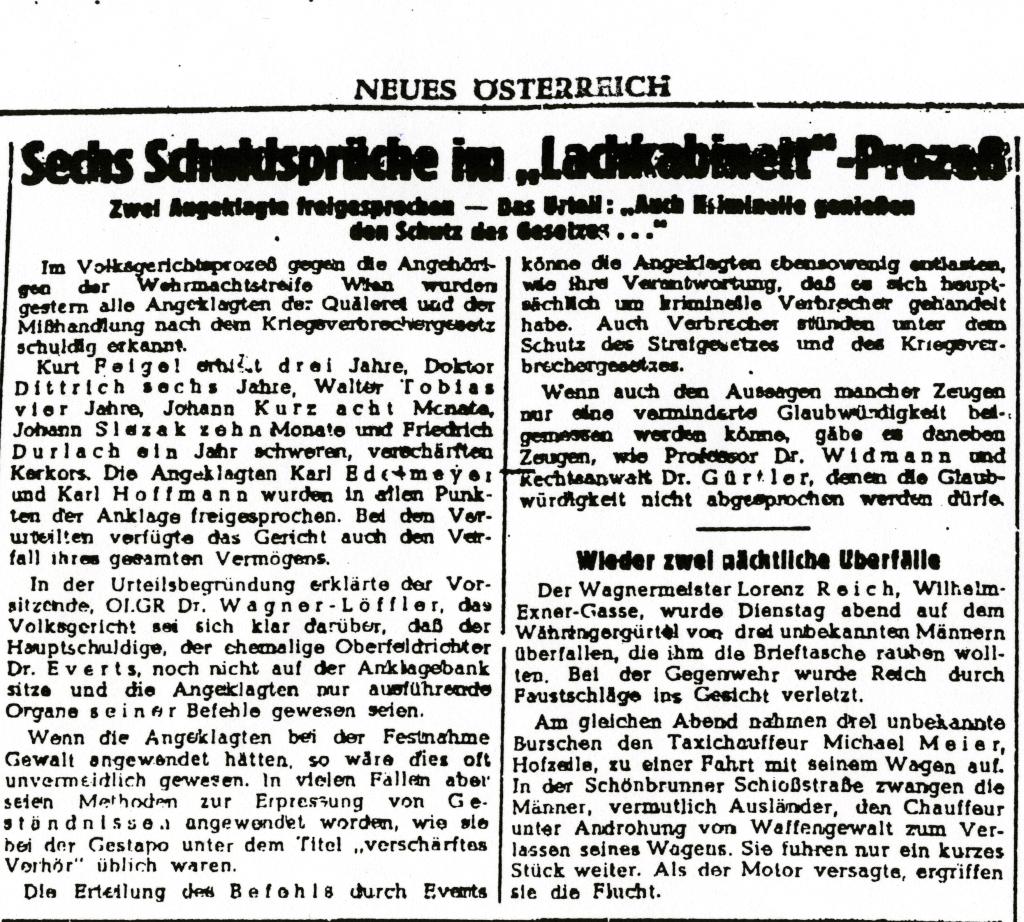

Ausschnitt »Neues Österreich«, 26.März 1948: Quelle: »Neues Österreich« vom 26. März 1948

Die Zeitung beschäftigte sich insbesondere mit den laut Zeugenaussagen von Everts angeordneten Folterbefehlen. Der Raum, in dem der Chefrichter der Division 177 Gefangene misshandeln ließ, sei bereits während des Krieges als »Lachkabinett« bezeichnet worden. Die österreichische Justiz verfolgte Everts auch nach Abschluss des sogenannten Heeresstreifenprozesses weiter. 1951 erfuhr das Gericht Everts’ Ründerother Adresse. Das zuvor ruhende Verfahren wurde wieder aufgenommen. Zu einer Verhaftung kam es indes nicht.

Buchumschlag, »Der Fall Petersen«, 1948. Quelle: Herbert Pardo und Siegfried Schiffner, Der Fall Petersen, Hamburg 1948

Auf dem Gebiet der späteren Bundesrepublik Deutschland blieben Verfahren gegen ehemalige Wehrmachtrichter die große Ausnahme. Ein Fall, in dem die deutsche Nachkriegsjustiz tätig wurde, betraf die Hinrichtung dreier Matrosen am 9. Mai 1945. Mit ihr befassten sich zwischen 1948 und 1953 mehrere Gerichte. Die Angeklagten, der ehemalige Gerichtsherr Rudolf Petersen und der Marinerichter Adolf Holzwig, wurden freigesprochen.

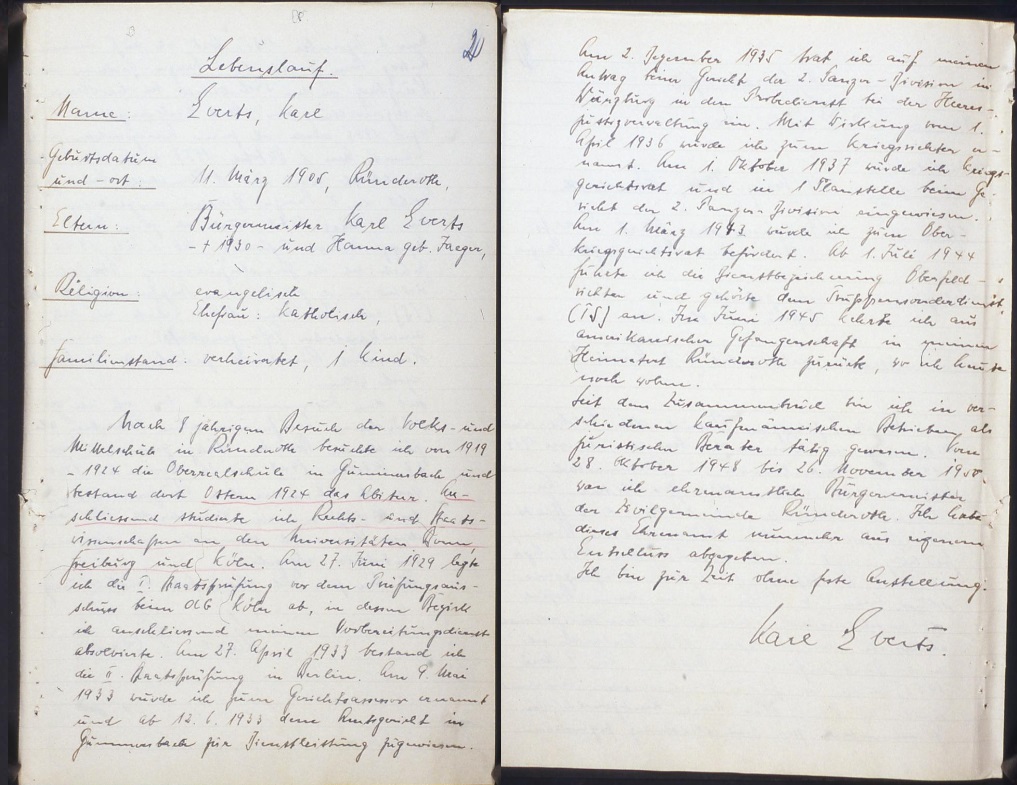

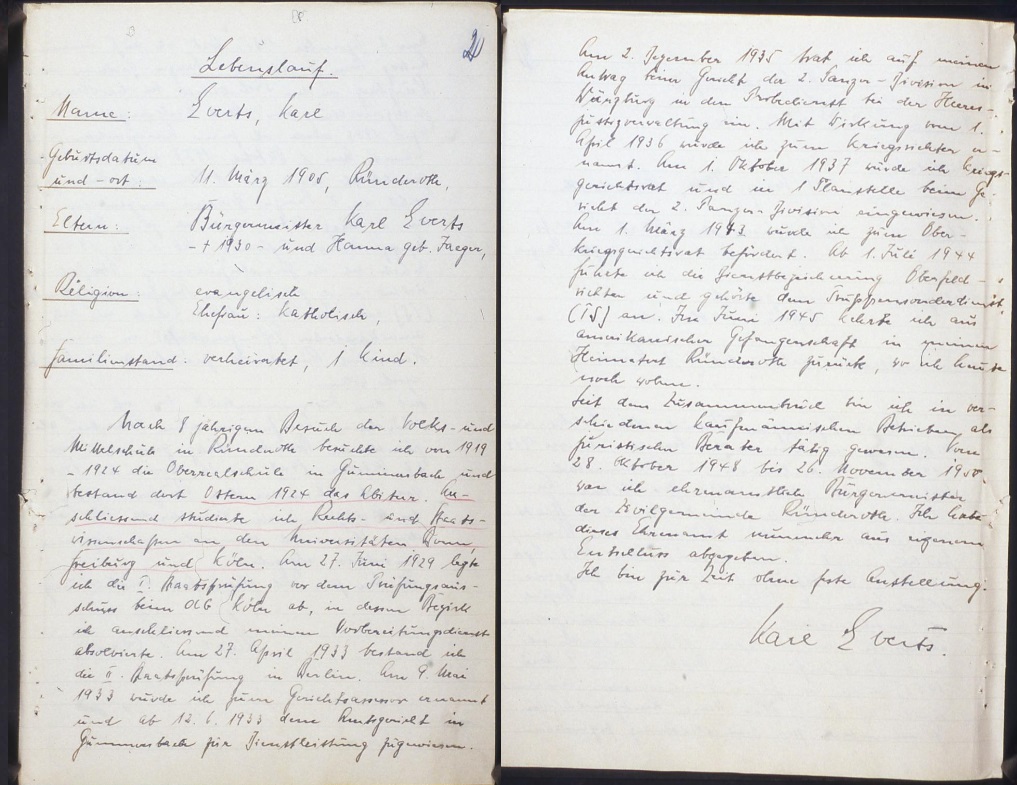

Handgeschriebener Lebenslauf Karl Everts‘, undatiert.

Quelle: Landesarchiv Nordrhein-Westfalen Hauptstaatsarchiv, Düsseldorf

In dem vermutlich im Vorfeld von Everts Wiedereinstellung in den Justizdienst 1951 entstandenen Lebenslauf verschweigt der damals 46jährige Jurist seine Zeit als Divisionsrichter in Wien. Dabei ist davon auszugehen, dass er über die dortigen Ermittlungen gegen ihn durch das Volksgericht informiert war.

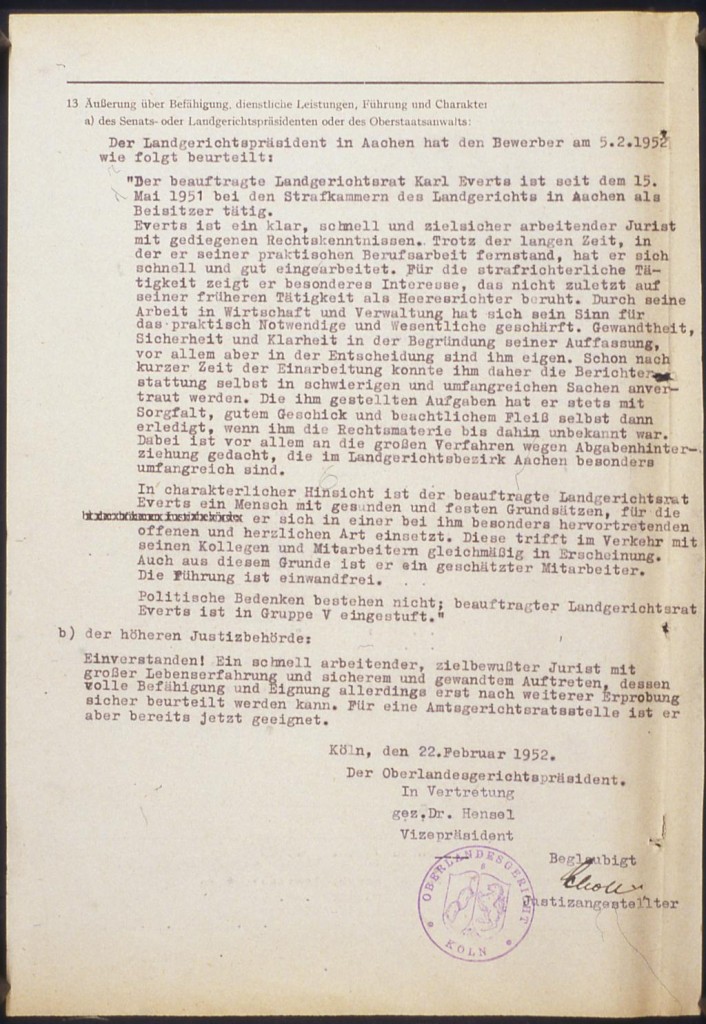

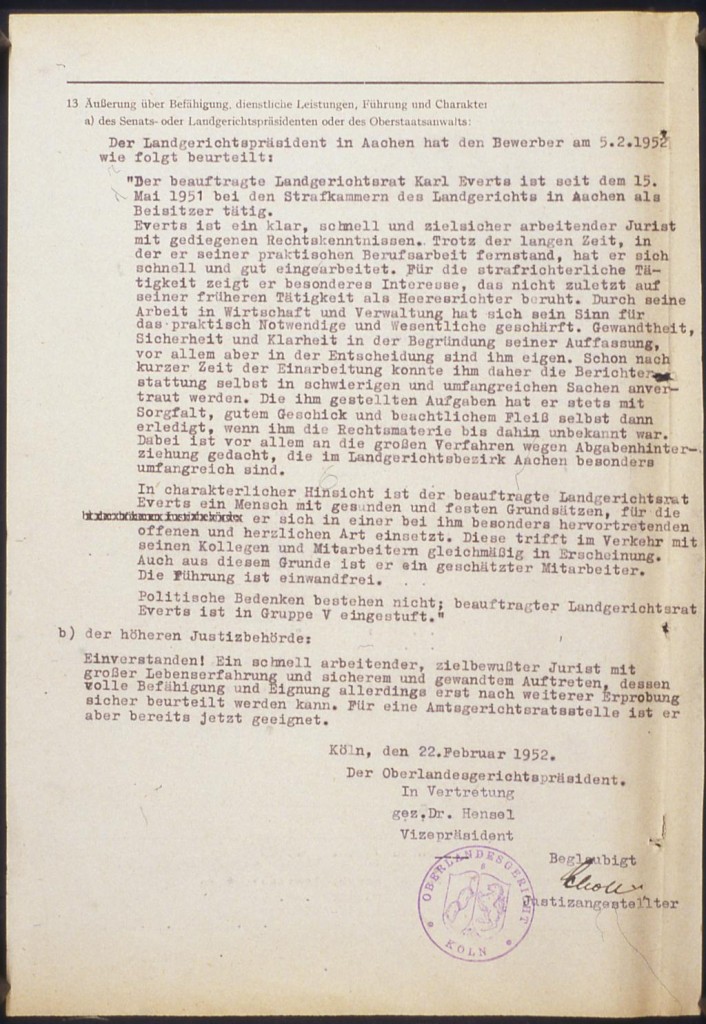

Dienstliche Beurteilung durch den Oberlandesgerichtspräsidenten, 22. Februar 1952 (Auszug). Quelle: Landesarchiv Nordrhein-Westfalen Hauptstaatsarchiv, Düsseldorf

Karl Everts, der 1951 eine Richterstelle am Amtsgericht in Aachen angetreten hatte und später zum dortigen Landgericht gewechselt war, erhielt ein außerordentlich positives Zeugnis. Auffällig ist das offenbar auch nach Kriegsende andauernde Interesse an »strafrichterlicher Tätigkeit«. Fast wortgleich waren in den Beurteilungen von 1934 und 1952 die Formulierungen hinsichtlich politischer Fragen: Während kurz nach Machtantritt der Nationalsozialisten »keine politischen Bedenken« für den Dienst in der zvilen Justiz bestanden, heißt es hier »politische Bedenken bestehen nicht«.

Fotografie Gauturn- und Sportfest, Ründeroth, 2. und 3. Juli 1949: Quelle: Heimat- und Verschönerungsverein Ründeroth, Engelskirchen

Karl Everts (links) war von Oktober 1948 bis November 1950 ehrenamtlicher Bürgermeister seines Geburtsorts.

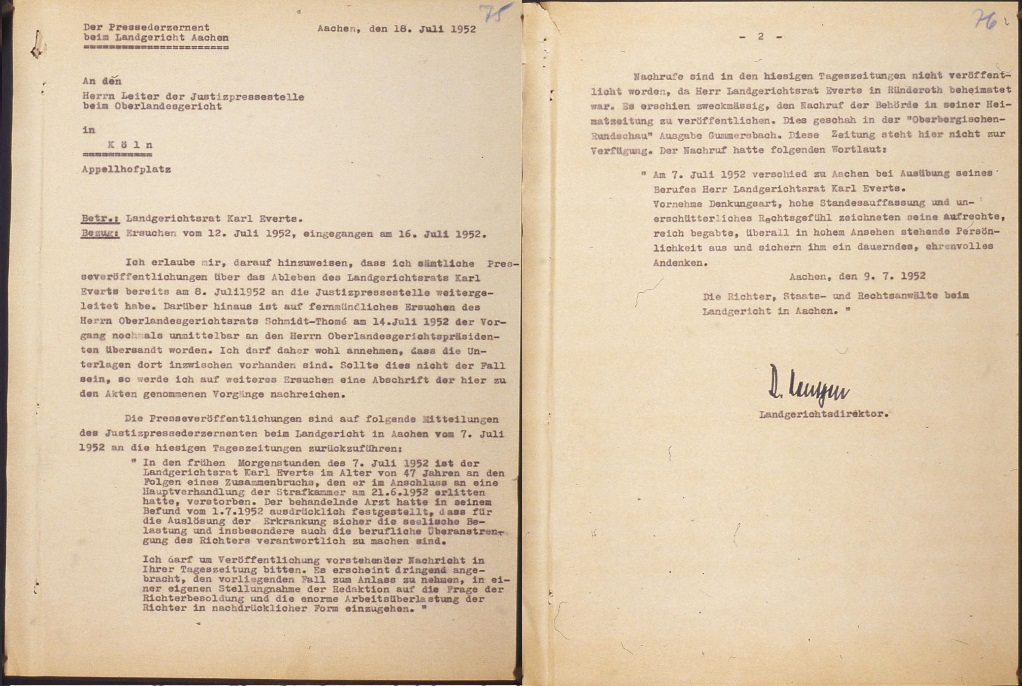

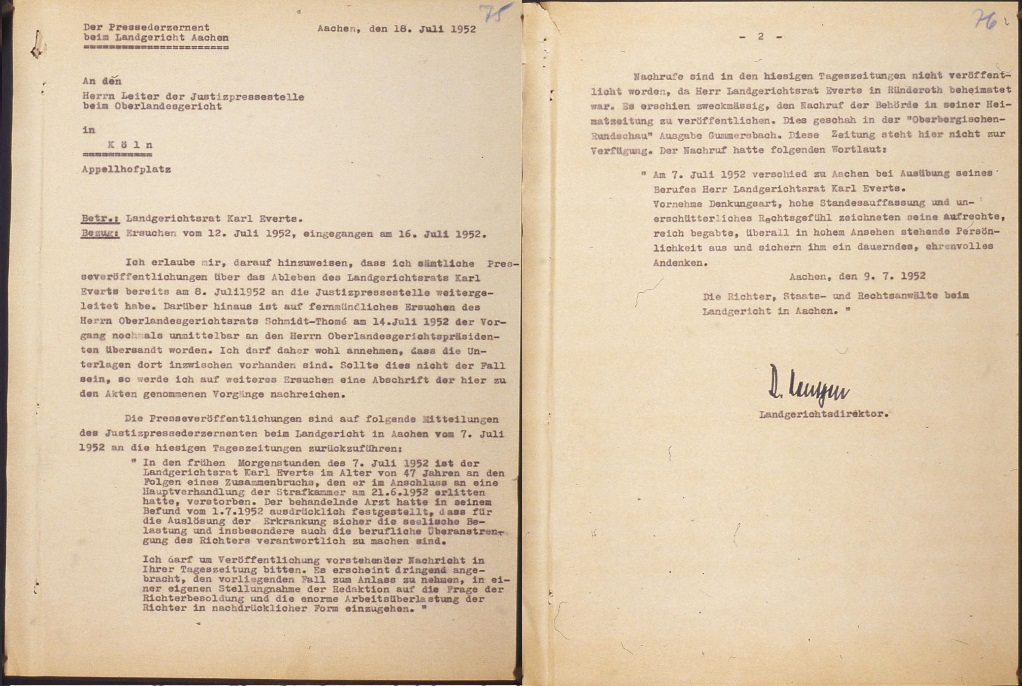

Auszug Personalakte, Abschrift eines in der »Oberbergischen Rundschau« erschienenen Nachrufs, 18. Juli 1952 (zwei Blätter).

Quelle: Landesarchiv NRW Hauptstaatsarchiv, Düsseldorf

Im Juli 1952 verstarb Everts infolge eines Zusammenbruchs, den er nach einer Verhandlung der Strafkammer erlitten hatte. Literaturhinweis Geldmacher, Thomas: »Im Café Weber sah ich viele Kameraden, die den Arm in Gips trugen.« Karl Lauterbach und das Simmeringer Netzwerk von Selbstverstümmlern, Sommer 1944. In: Geldmacher, Thomas u.a. (Hg.): »Da machen wir nicht mehr mit«. Österreichische Soldaten und Zivilisten vor Gerichten der Wehrmacht, Wien 2010, S. 188-194. Riegler, Thomas: »Der kleine Himmler von Wien« und seine Helfer. Verbrechen der NS-Militärjustiz anhand des Fallbeispiels von Oberfeldrichter Karl Everts. In: In: Pirker, Peter; Wenninger, Florian (Hg.): Wehrmachtsjustiz. Kontext, Praxis, Nachwirkungen, Wien 2010, S. 165-181. Allgemeine Literaturhinweise zu den Juristen der Wehrmacht Bade, Claudia: Die Akteure der Wehrmachtsjustiz. Gruppenbiografische Anmerkungen. In: Pirker, Peter; Wenninger, Florian (Hg.): Wehrmachtsjustiz. Kontext, Praxis, Nachwirkungen, Wien 2010, S. 75-87. Bade, Claudia: »Als Hüter wahrer Disziplin…«. Netzwerke ehemaliger Wehrmachtjuristen und ihre Geschichtspolitik. In: Joachim Perels, Wolfram Wette (Hg.): »Mit reinem Gewissen«. Wehrmachtrichter in der Bundesrepublik und ihre Opfer, Berlin 2011, S. 124-143. Garbe, Detlef: Von »furchtbaren Juristen« und ihrer Sorge um die »Schlagkraft der Truppe«. Deserteure der Wehrmacht und die Wehrmachtjustiz in der Nachkriegszeit. In: Greven, Michael; Wrochem, Oliver v.: Der Krieg in der Nachkriegszeit. Der Zweite Weltkrieg in der Politik und Gesellschaft der Bundesrepublik, Opladen 2000, S. 51-76. Geldmacher, Thomas: Die Radikalisierung des Rechts. Wehrmachtrichter im Spiegel ihrer Urteile. In: Pirker, Peter; Wenninger, Florian (Hg.): Wehrmachtsjustiz. Kontext, Praxis, Nachwirkungen, Wien 2010, S. 88-97. Messerschmidt, Manfred: Die Wehrmachtjustiz 1933-1945, Paderborn 2005. Perels, Joachim; Wette, Wolfram (Hg.): »Mit reinem Gewissen«. Wehrmachtrichter in der Bundesrepublik und ihre Opfer, Berlin 2011. Rass, Christoph; Rohrkamp, René: Dramatis personae. Die Akteure der Wehrmachtjustiz. In: »’Was damals Recht war… Soldaten und Zivilisten vor den Gerichten der Wehrmacht’. Begleitband zur Wanderausstellung der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas«, Berlin 2008, S. 95-112. Rass, Christoph: Die Kriegsgerichtsbarkeit im Zweiten Weltkrieg: Strukturen, Handlungsweisen, Akteure. In: Kirschner, Albrecht (Hg.): Deserteure, Wehrkraftzersetzer und ihre Richter. Marburger Zwischenbilanz zur NS-Militärjustiz vor und nach 1945, Marburg 2010, S. 39-58. Theis, Kerstin: Wehrmachtjustiz an der „Heimatfront«. Die Militärgerichte des Ersatzheeres im Zweiten Weltkrieg, Berlin/Boston 2016. Thomas, Jürgen: »Nur das ist für die Truppe Recht, was ihr nützt…«. Die Wehrmachtjustiz im Zweiten Weltkrieg. In: Haase, Norbert; Paul Gerhard (Hg.): Die anderen Soldaten. Wehrkraftzersetzung, Gehorsamsverweigerung und Fahnenflucht im Zweiten Weltkrieg, Frankfurt a. M. 1995, S. 37-49. Wette, Wolfram: Die Wehrmachtjuristen und ihre Opfer. Phasen der Aufarbeitung ihrer Geschichte. In: Kirschner, Albrecht (Hg.): Deserteure, Wehrkraftzersetzer und ihre Richter. Marburger Zwischenbilanz zur NS-Militärjustiz vor und nach 1945, Marburg 2010, S. 263-278.