Stadtrundgang und Podiumsdiskussion, gemeinsame Veranstaltung des Personenkomitee „Gerechtigkeit für die Opfer der NS-Militärjustiz“ und des Vienna Wiesenthal Institut (VWI)

Wann & Wo (Rundgang): Sonntag, 29. Mai 2022, 13:00, Stubenring 1

Wann & Wo (Diskussion): Sonntag, 29. Mai 2022, 16:00, Hohenstaufengasse 3

Ankündigungstext:

Am 21. Oktober 2009 beschloss der Nationalrat mit den Stimmen von Grünen, ÖVP und SPÖ ein Gesetz, mit dem Wehrmachtsdeserteure und andere Opfer der NS-Militärjustiz pauschal rehabilitiert wurden. Dafür waren gesellschaftliche und politische Debatten ausschlaggebend, die in den späten 1990er-Jahren ihren Ausgang nahmen, eine umfassende gesellschaftliche Diskussion über die NS-Militärgerichtsbarkeit und ihre Opfer anregten und neben der Rehabilitierung auch in der 2014 erfolgten Errichtung des Denkmals für die Verfolgten der NS-Militärjustiz am Wiener Ballhausplatz mündeten.

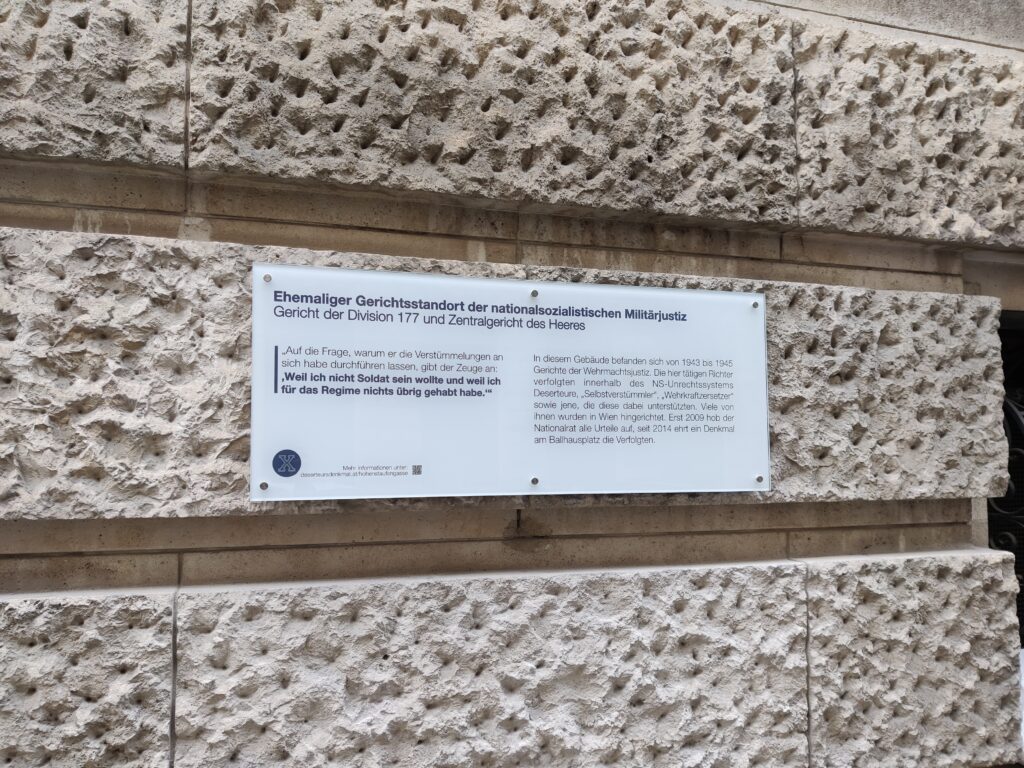

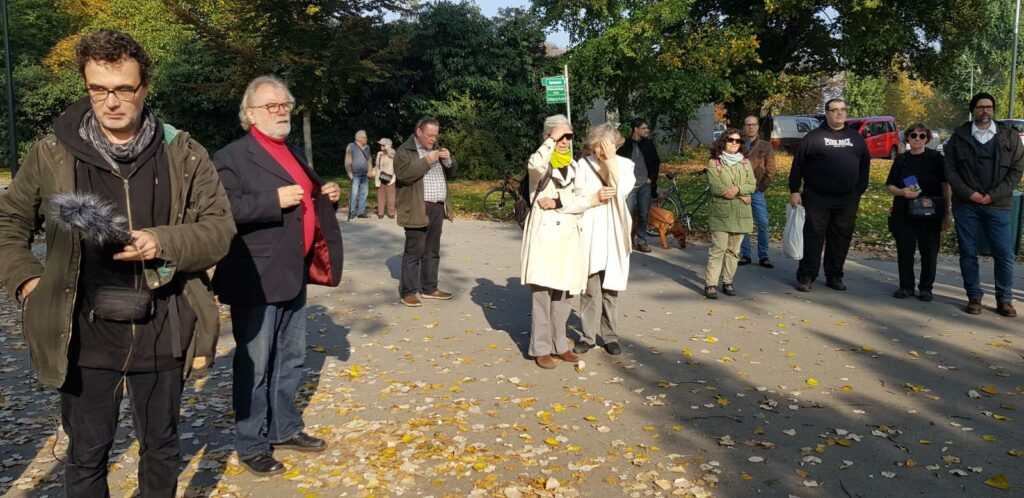

Bei einem Stadtrundgang wollen sich das Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien (VWI) und das Personenkomitee „Gerechtigkeit für die Opfer der NS-Militärjustiz“ den Orten nationalsozialistischer Militärgerichtsbarkeit in Wien widmen: Wo waren die Orte der Verfolgung, wo wurden Todesurteile und Folterungen angeordnet, wie wird vor Ort daran erinnert? Des Weiteren wollen die Veranstalter im Rahmen des Rundgangs der Frage nachgehen, wie Simon Wiesenthal, der zeitlebens einen Blick auf ‚andere‘ Opfergruppen abseits politischer und rassistischer Verfolgung hatte, zu Deserteuren und deren Rehabilitierung stand.

Im Anschluss an den Rundgang wird in einer Podiumsdiskussion mit Vertreter:innen aus den Feldern der Wissenschaft, Politik, Medien und Kultur diskutiert, ob mit Denkmal und Rehabilitierung alles erreicht ist.

Stadtrundgang

Treffpunkt: 13:00 Uhr

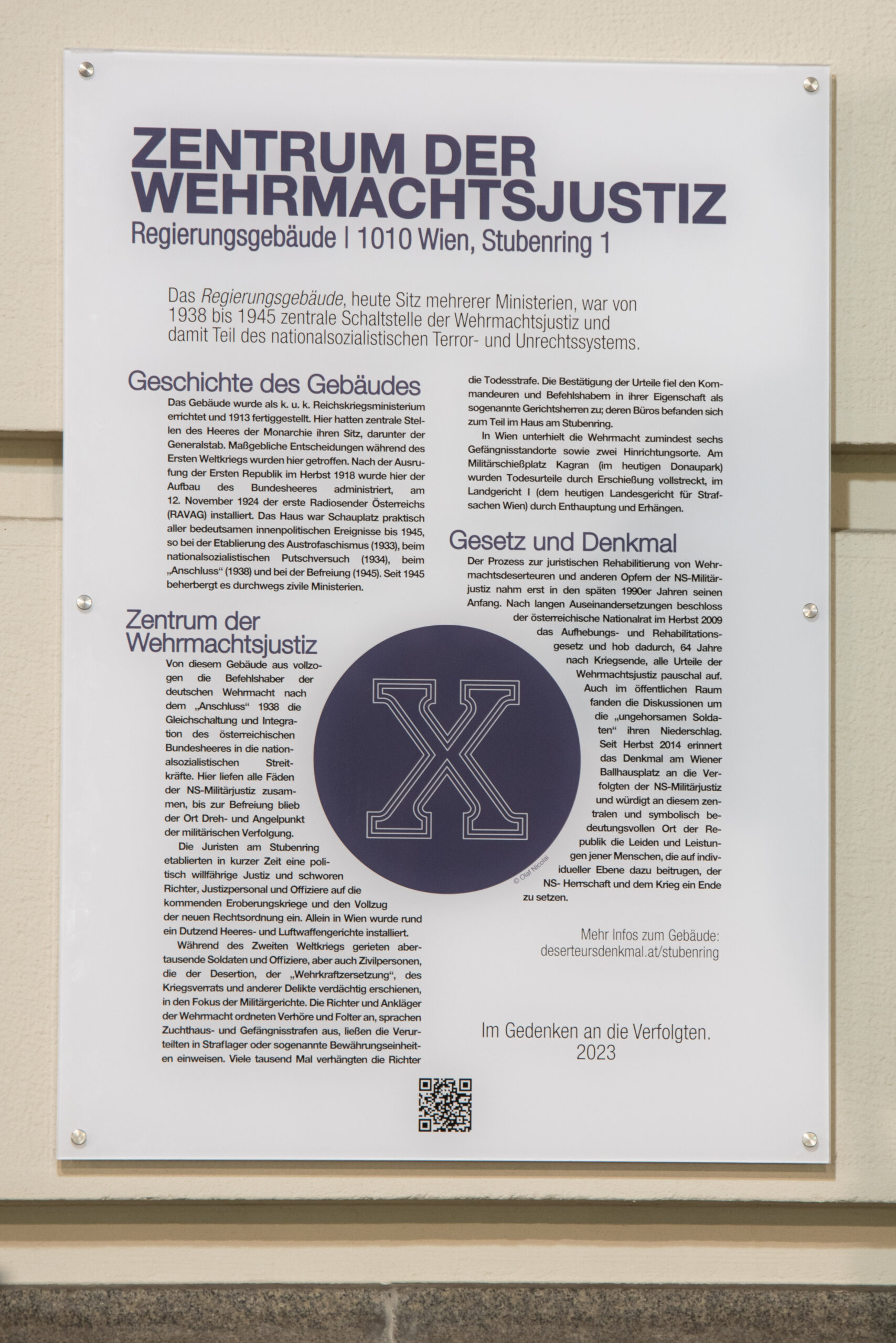

1., Stubenring 1, Regierungsgebäude (Sitz mehrerer Ministerien)

Terezija Stoisits: Begrüßung

Philipp Rohrbach: Einführung

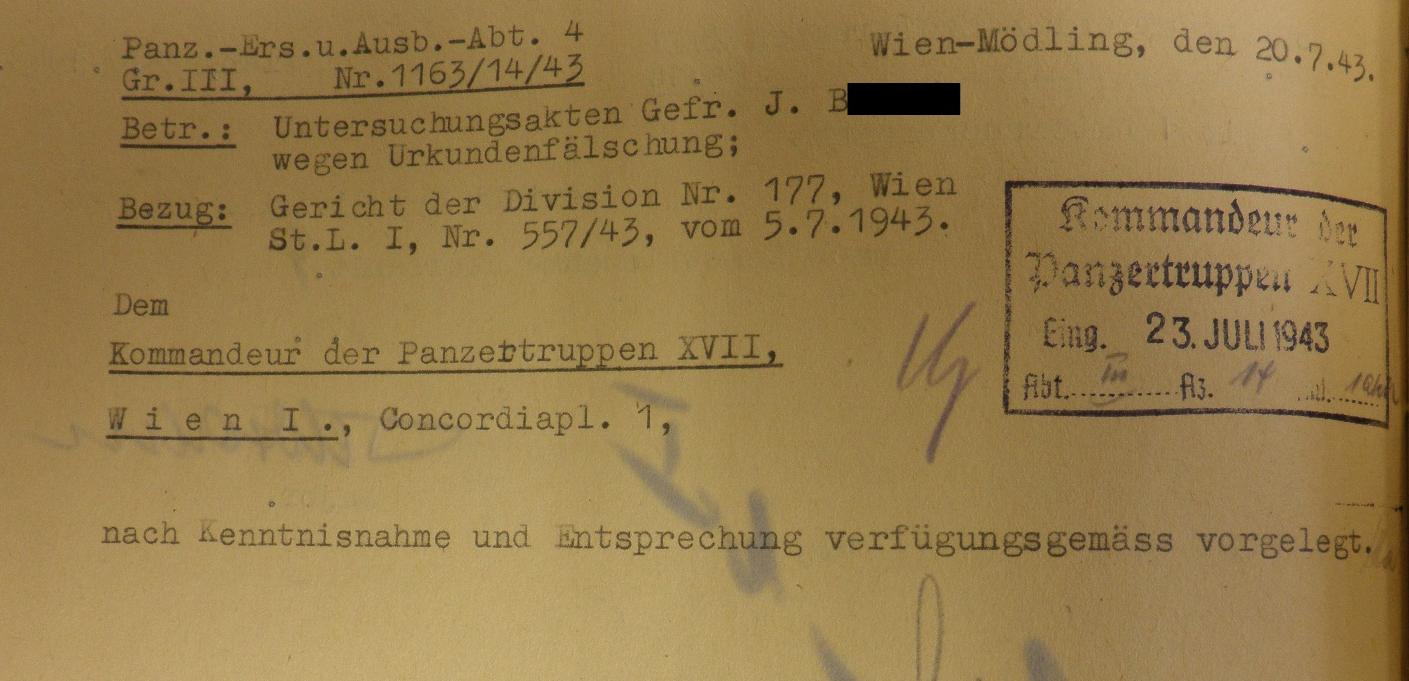

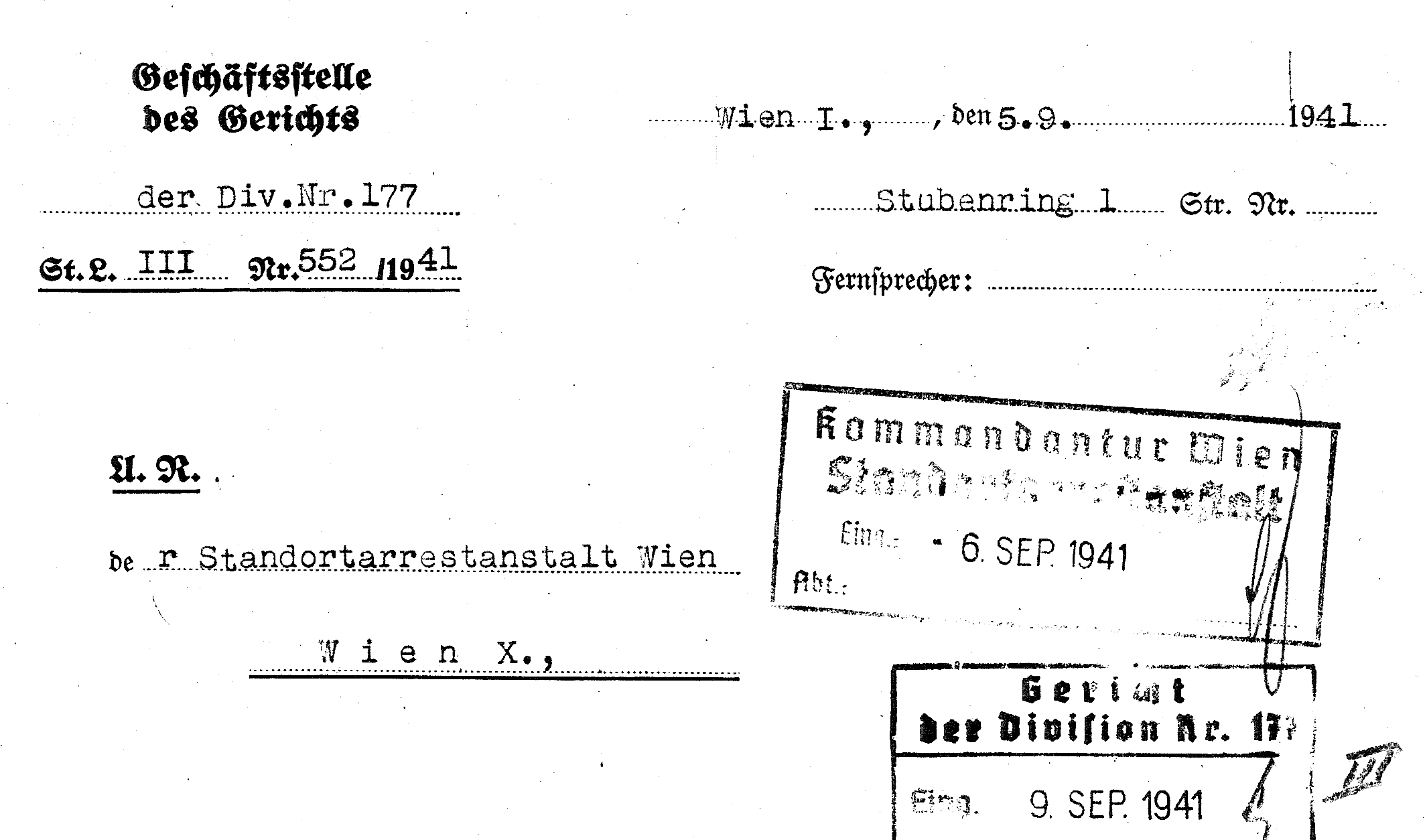

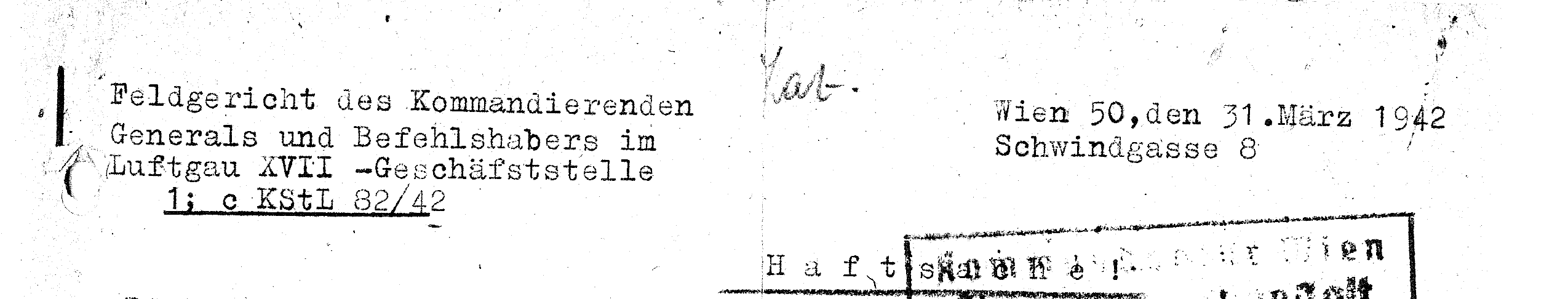

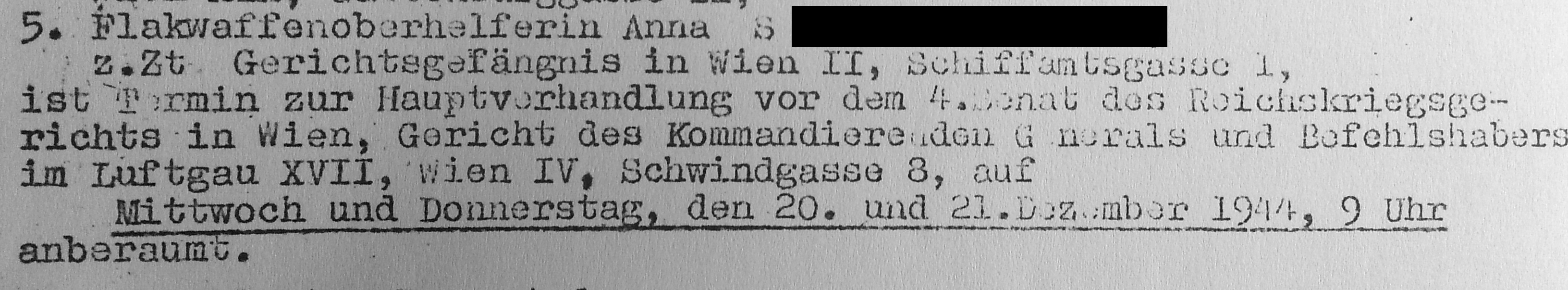

Mathias Lichtenwagner: Das heutige Regierungsgebäude als Zentrum der Wiener Wehrmachtsjustiz vom „Anschluss“ 1938 bis zur Befreiung 1945

1., Franz-Josefs-Kai/Ecke Dominikanerbastei, Bundesministerium für Landesverteidigung

Ela Hornung-Ichikawa: Zentralgericht des Heeres Wien: Verfolgungspraxis – Wehrkraftzersetzung – Denunziation

1., Rabensteig 3, Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien (VWI)

Philipp Rohrbach: Simon Wiesenthals Haltung zu Desertion. Eine Spurensuche im Archiv des VWI

1., Hohenstaufengasse 3, Bundesministerium für Kunst, öffentlichen Dienst und Sport

Thomas Geldmacher: Jäger der verlorenen Mannszucht – Karl Everts’ „Selbstverstümmler“-Abteilung in der Hohenstaufengasse 3

1., Ballhausplatz 2, Denkmal für die Verfolgten der NS-Militärjustiz

Peter Pirker: Deserteure in der politischen Debatte – der Weg zur Rehabilitierung und zum Denkmal

Podiumsdiskussion:

Deserteure aus der Wehrmacht: Aufarbeitung, Rehabilitierung, Denkmal – alles erreicht?

Beginn: 16.00 Uhr

1., Hohenstaufengasse 3

Veronica Kaup-Hasler (Amtsführende Stadträtin für Kultur und Wissenschaft) (angefragt)

Eva Blimlinger (Abgeordnete zum Nationalrat)

Claudia Kuretsidis-Haider (Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands)

Thomas Geldmacher (Personenkomitee „Gerechtigkeit für die Opfer der NS-Militärjustiz“)

Peter Pirker (Universität Innsbruck)

Moderation: Nina Horaczek (Falter Chefreporterin)

Anmeldung unter anmeldung@vwi.ac.at bis 28. Mai 2022, 12.00 Uhr