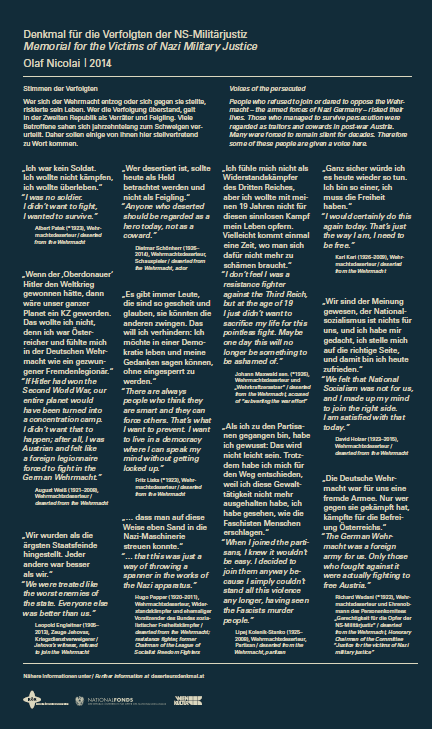

Das Opferfürsorgegesetz

Das 1947 erlassene und in späteren Fassungen mehrfach novellierte Opferfürsorgegesetz (OFG) definierte enge Kriterien dafür, wer als Opfer des Nationalsozialismus zu gelten hatte. Der Gesetzgeber unterschied dabei zwischen »Opfern des Kampfes«, also als »aktiv«

kategorisierten AkteurInnen, und »passiven« Opfern der politischen Verfolgung. Erstere hatten den Nachweis zu erbringen, sich für »ein unabhängiges, demokratisches und seiner geschichtlichen Aufgabe bewusstes Österreich, insbesondere gegen Ideen und Ziele des Nationalsozialismus mit der Waffe in der Hand gekämpft oder sich rückhaltlos in Wort oder Tat eingesetzt« zu haben. Die Opfer der zweiten Kategorie mussten wiederum »aus politischen Gründen oder aus Gründen der Abstammung, Religion oder Nationalität, durch Maßnahmen eines Gerichtes, einer Verwaltungs- (im besonderen einer Staatspolizei-) Behörde oder durch Eingriffe der NSDAP einschließlich ihrer Gliederungen in erheblichem Ausmaße zu Schaden gekommen« sein, um nach OFG anerkannt zu werden. Je nach Zugehörigkeit zu den jeweiligen Kategorien konnten im Laufe der Jahre Haftentschädigungen, Leistungen für Beschränkungen der Freiheit, Einkommensminderung und Ausbildungsschäden sowie Opferrenten beantragt werden. Grundlage dafür waren gültige Opferausweise oder entsprechende Amtsbescheinigungen.

Unterscheidungen: »persönliche« und »politische« Motive

Die Verfolgten der NS-Militärjustiz waren von den oben genannten Leistungen zwar nicht explizit ausgenommen, das OFG sah jedoch für diese Opfergruppe sehr starke Einschränkungen vor. Ein Erlass von 1948 legte fest: »Die Delikte der […] Fahnenflucht und Zersetzung der Wehrkraft können nicht ohne weiteres als politische […] gewertet werden«, da »in solchen Fällen sehr oft persönliche und nicht politische Motive zugrunde lagen.« Diese Position des Gesetzgebers erwies sich für Verfolgte der NS-Militärjustiz aus verschiedenen Gründen als grobe Benachteiligung: Zum einen, weil sich politische Motive im Rahmen einer Wehrdienstverweigerung oder Desertion seitens der Betroffenen kaum nachweisen ließen: So hatte etwa Karl Lauterbach – um nur ein Beispiel zu nennen – seine politische Tätigkeit im kommunistischen Untergrund vor dem Militärgericht selbstverständlich verschwiegen, um sich selbst zu schützen.

Zum anderen blendete der Erlass die Tatsache aus, dass aus Sicht des NS-Staates gerade Delikte wie Desertion und »Wehrkraftzersetzung« in jedem Fall als höchst politische Delikte bewertet und infolgedessen besonders hart bestraft wurden.

In der Praxis zeigen die Opferfürsorgeakten, dass ohne Bestätigung einer politischen Partei der Nachweis einer politischen Motivation in der Regel nicht möglich war. Dies bedeutete für alle Personen, die nicht im Rahmen einer politischer Partei handelten, einen Ausschluss vom Anspruch auf Opferrente.

Erst im Jahr 2005 wurden die Verfolgten der NS-Militärjustiz offiziell in den Personenkreis der Opferfürsorgeberechtigten aufgenommen (NS-Aufhebungsgesetz). Die grundsätzliche verbrecherische Dimension der nationalsozialistischen Militärjustiz erkannte die Zweite Republik erst durch das Aufhebungs- und Rehabilitationsgesetz von 2009 an. Erst ab diesem Zeitpunkt galten ungehorsame Soldaten unabhängig von ihren individuellen Motiven als NS-Opfer.

Wenig Anerkennung für Deserteure

Nur etwas weniger als vier Prozent aller NS-Opfer und deren Hinterbliebene, die nach Kriegsende Anträge auf Anerkennung und entsprechende Leistungen stellten, waren primär wegen militärischer Delikte verfolgt worden. Von diesen Verfolgten waren wiederum die meisten Deserteure. Gegen sie wurden mit Abstand die meisten Todesurteile verhängt und ihr Handeln war gesellschaftlich wie politisch in besonderer Weise stigmatisiert.

Umgekehrt lässt sich festhalten, dass gerade Deserteure besonders große Schwierigkeiten hatten, von den österreichischen Sozialbehörden nach 1945 als Opfer der NS-Verfolgung anerkannt zu werden: Ihre Anträge wurden, im Vergleich zu anderen Verfolgtengruppen, in überproportionaler Weise abgelehnt.

Innerhalb dieser Gruppe gab es wiederum entlang der einzelnen Delikte häufig wertende Differenzierungen: So machte es beispielsweise bei den wegen »Zersetzung der Wehrkraft« Verurteilten einen großen Unterschied, ob jemand wegen »zersetzender« Äußerungen oder aufgrund von »Selbstverstümmlung« verurteilt worden war. Letztere, die mitunter an den körperliche Folgen ihrer Tat litten, hatten beispielsweise weit geringere Aussichten auf Entschädigungsleistungen. Eine höhere Zuerkennungsrate gab es hingegen bei Delikten wie Hoch- oder Kriegsverrat und »Feindbegünstigung«. Hier akzeptierten die Behörden den politischen Hintergrund der Taten häufiger und würdigten diese als Widerstand gegen das NS-Regime.

Keine Anrechnung von Haftzeiten auf die Pensionen

Die Praxis von Versorgungsleistungen nach dem Sozialversicherungsgesetz, beispielsweise im Rahmen der Pensionsversicherung, ist für die Verfolgten der NS-Militärjustiz noch nicht im Detail erforscht. Fakt ist jedoch, dass ein wehrmachtgerichtlich bestrafter Soldat die Zeiten seiner Gefängnis-, Lager- oder KZ-Haft nicht auf seine Rente angerechnet bekam.

Ganz im Sinne des Pflichterfüllungsdiskurses wurden also gehorsame Soldaten gegenüber Deserteuren und anderen Verfolgten in ihrer sozialrechtlichen Stellung eklatant bevorzugt.

Auf die um die Jahrtausendwende aufkommende diesbezügliche Kritik reagierte die Zweite Republik bis 2009 mit wechselnden Argumenten: Unter Schwarz-Blau verlautbarte das FPÖ-geführte Sozialministerium, dass die Wehrmacht als »fremde Armee« zu betrachten sei und man deshalb nicht zuständig sei. Grundsätzlich zog sich die Zweite Republik auf die Position zurück, dass Desertion auch heute noch ein Straftatbestand sei, weshalb eine pauschale Rehabilitierung nicht in Frage käme.

Anerkennungspraxis durch den Nationalfonds

Den Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus richtete der Gesetzgeber 1995 ein, um bis dahin »vergessenen Opfern« (Homosexuelle, Sinti und Roma, Überlebende und Hinterbliebene von Opfern der »Euthanasie« usw.) Wiedergutmachung zu ermöglichen. Die Verfolgten der Wehrmachtgerichtsbarkeit waren unter den Anspruchsberechtigten jedoch einmal mehr nicht explizit aufgeführt, und anfangs hatten sie nur dann gute Aussichten auf Anerkennung, wenn sie gleichzeitig auf eine zivilgerichtliche Verfolgung – beispielsweise wegen Hochverrats – verweisen konnten. Hervorzuheben ist auch, dass viele antragstellende Personen zwar militärgerichtlich verfolgt wurden, ihre Anerkennung als Opfer jedoch aus anderen Gründen erfolgte: Zu beobachten ist dies etwa bei religiösen Kriegsdienstverweigerern oder bei den kärntner-slowenischen Partisanen.

Entlang der politischen Leitlinien erkannte der Nationalfonds in den ersten Jahren seines Bestehens den grundsätzlichen Unrechtscharakter wehrmachtgerichtlicher Verfolgung nicht an. Er unterschied entlang der geltenden politischen Praxis zwischen anerkennungswürdigen politischen auf der einen und »persönlichen« Motiven auf der anderen Seite. Erst seit der Jahrtausendwende veränderte sich diese Sichtweise allmählich zugunsten der Antragstellenden. Dies hängt vor allem mit einem Gutachten zusammen, das der Wiener Politikwissenschaftler Walter Manoschek erstellt hatte. Entlang der Ergebnisse des von ihm geleiteten Forschungsprojekts ordnete Manoschek die Verfolgten der NS-Militärjustiz in die Reihen der Opfer des Nationalsozialismus ein und insbesondere die Deserteure in die Reihen des Widerstands.

Zu späte Anerkennung

Die mit dem Anerkennungs- und Rehabilitationsgesetz 2009 erfolgte offizielle Rehabilitierung kam für die Mehrheit der Opfer der NS-Militärjustiz zu spät. Schon das 2005 verabschiedete Anerkennungsgesetz erreichte nur noch wenige Personen. Die geringe Antragsdichte stieß zudem auf eine extrem lange Verfahrensdauer, wie das Beispiel von David Holzer zeigt.

2016 teilte das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz auf Anfrage des Personenkomitees mit, dass zwischen 2005 und 2010 insgesamt nur sieben Anträge bearbeitet wurden. Davon wurden drei Anträge bewilligt und drei abgelehnt. Ein Antragsteller verstarb während des Prüfverfahrens.

Fallgeschichten

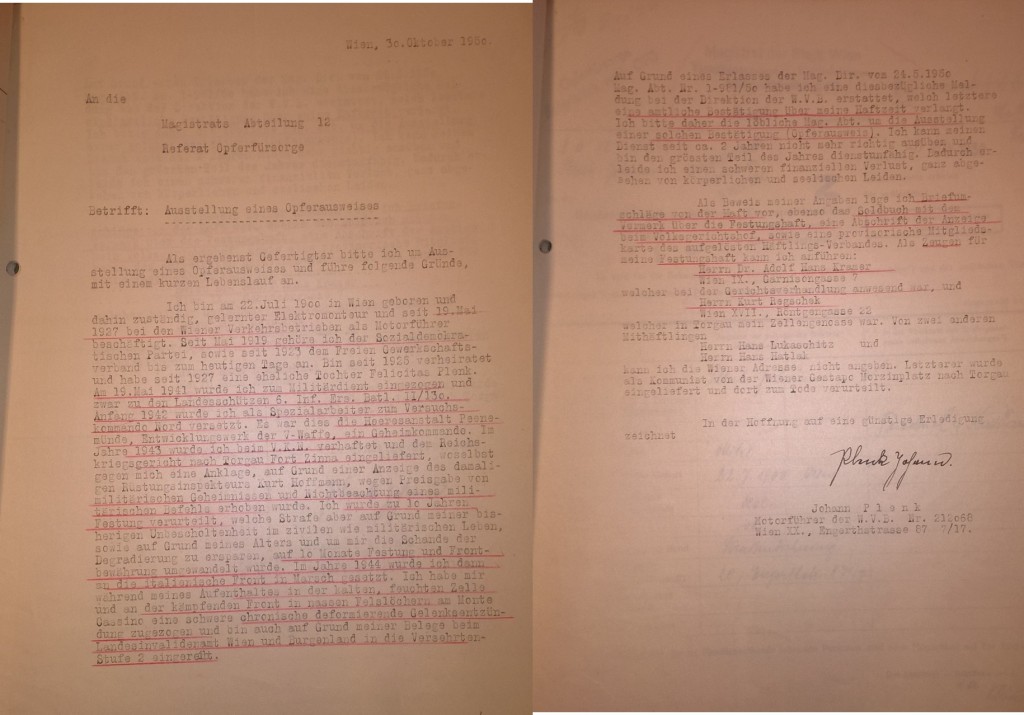

Johann Plenk (1900-1962)

Dokumente zur Fallgeschichte Johann Plenk

Ansuchen Johann Plenks an die Verwaltungsgruppe VI (Wohlfahrtswesen) des Wiener Magistrats, 25. Mai 1946. / Quelle: Stadt- und Landesarchiv Wien

Ansuchen Johann Plenks an die Verwaltungsgruppe VI (Wohlfahrtswesen) des Wiener Magistrats, 25. Mai 1946.

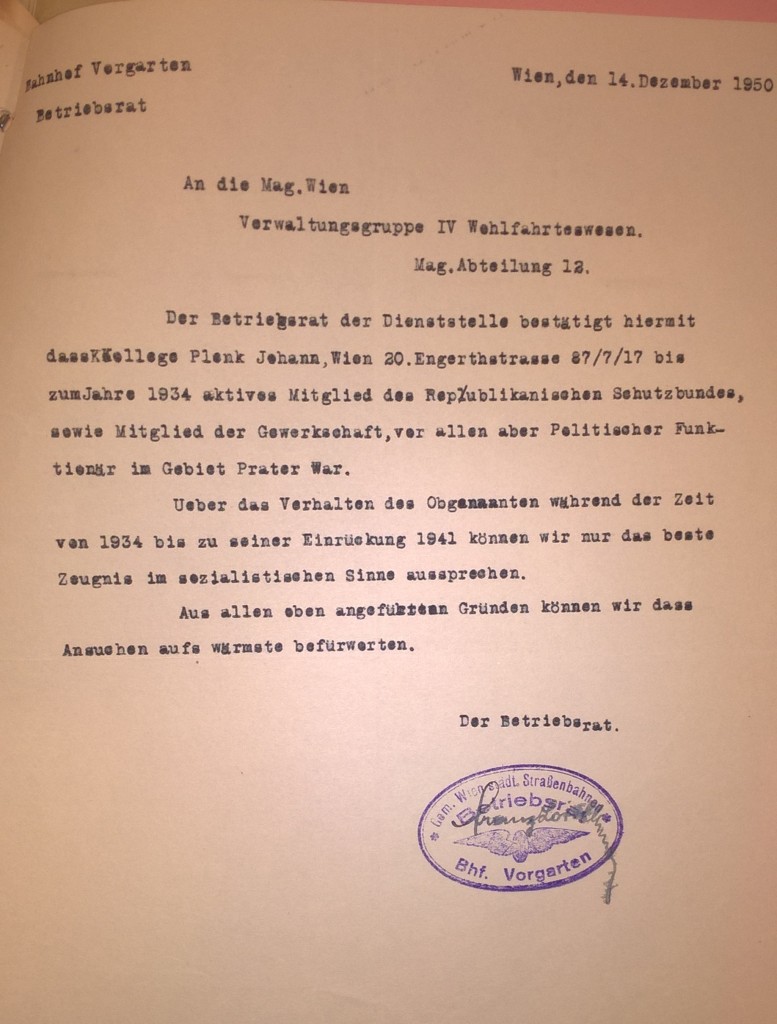

Bescheinigung der Wiener Verkehrsbetriebe, 14. Dezember 1950. / Quelle: Stadt- und Landesarchiv Wien

Solche Fürsprachen waren häufig eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Antragstellung nach OFG; in Johann Plenks Fall nützte der Nachweis über sein politisches Engagement vor 1934 jedoch nichts.

Ablehnungsbescheid Bescheid der Verwaltungsgruppe VI (Wohlfahrtswesen) des Wiener Magistrats, 11. Januar 1951. / Quelle: Stadt- und Landesarchiv Wien

Knapp fünf Jahre nach seinem Antrag lehnte die Stadt Wien das Ansuchen Johann Plenks ab.

Eineinhalb Jahre nach Kriegsende stellte die Mutter des wegen Wehrkraftzersetzung hingerichteten Gefreiten Karl Lauterbach einen ersten Antrag auf eine Amtsbescheinigung als Hinterbliebene. Diese wurde, wie alle weiteren Anträge bis zu ihrem Tod 1976, abgelehnt. Die zuständigen Behörden auf Landes- und Bundesebene begründeten dies vor allem mit zwei Argumenten: Dass, erstens, bis zum Tod ihres schwer kriegsbeschädigten Mannes im Jahr 1966 dieser für ihren Unterhalt zuständig sei. Emilie Lauterbachs Sohn, der als kommunistischer Widerstandskämpfer ein Netzwerk von Soldaten mitorganisiert hatte, die sich durch gegenseitig beigebrachte Knochenbrüche dem Wehrdienst entzogen hatten, war wegen Wehrkraftzersetzung hingerichtet worden. Die Gutachter der Magistratsabteilung 12 bewerteten dies, zweitens, nicht als entschädigungswürdig entlang des § 1 des Opferfürsorgegesetzes (Verfolgung aus politischen Gründen, wegen Abstammung, Religion oder Nationalität). Obwohl die Kommunistische Partei Österreichs die politische Motivation Karl Lauterbachs bescheinigte und auch der KZ-Verband ein entsprechendes Schreiben ausstellte, blieben die Behörden bis zum Schluss bei ihrer Entscheidung.

Dokumente zur Fallgeschichte Emilie Lauterbachs

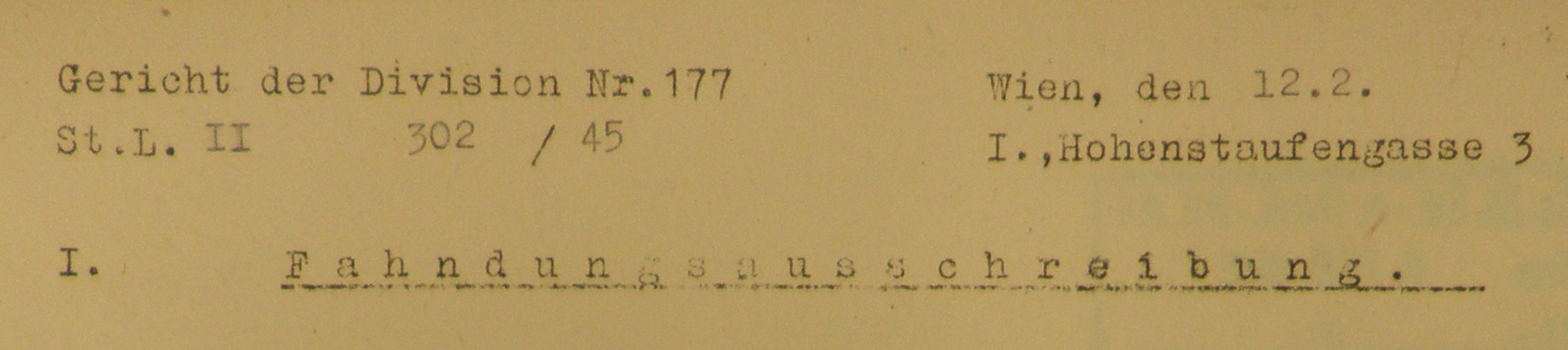

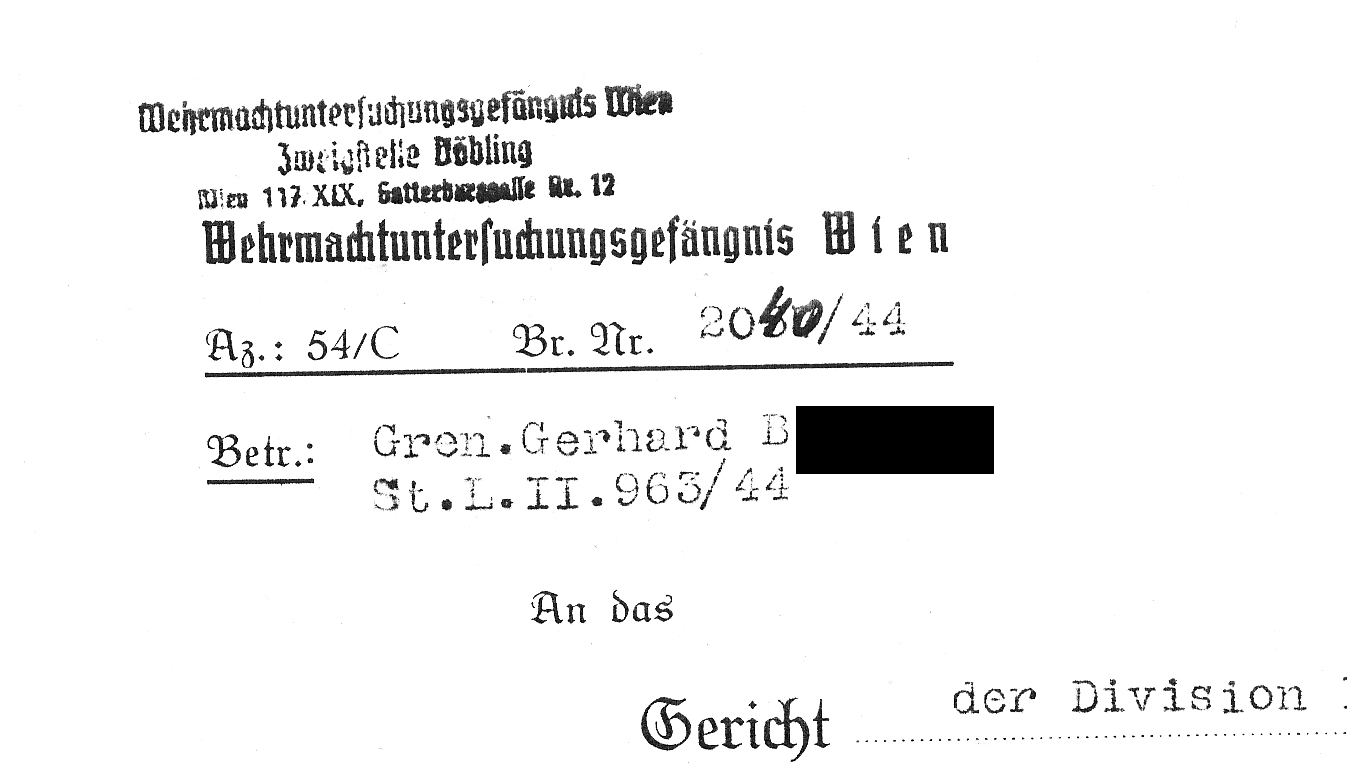

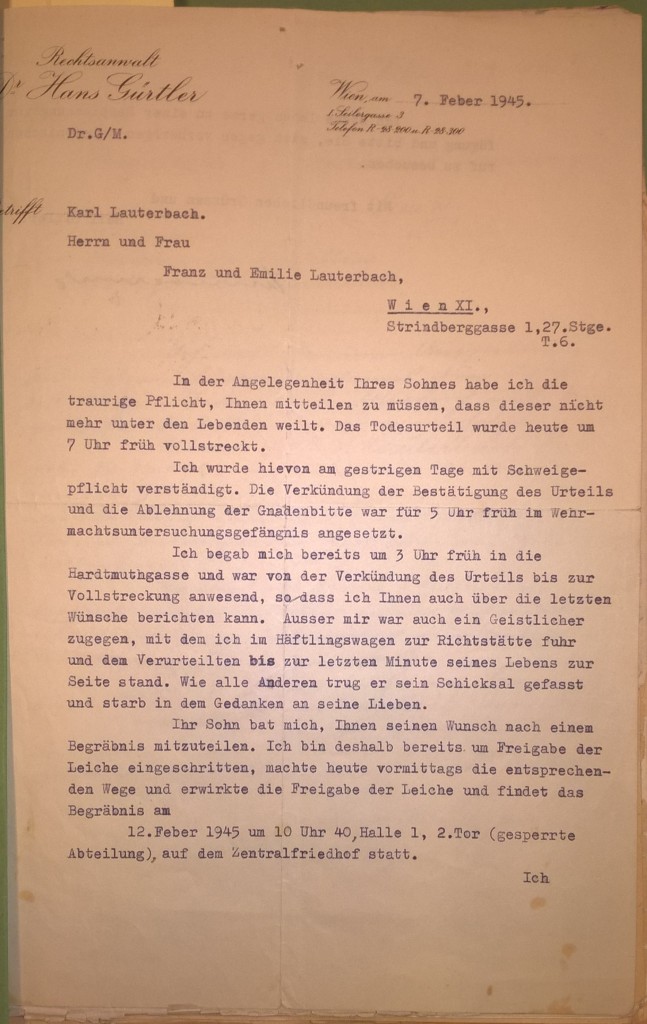

Schreiben des Rechtsanwalts Hans Gürtler an Franz und Emilie Lauterbach, 7. Februar 1945 (Auszug). / Quelle: Stadt- und Landesarchiv Wien

Der Verteidiger Karl Lauterbachs im Verfahren vor dem Gericht der Wiener Division 177 richtete das Schreiben am Tag der Hinrichtung an dessen Eltern.

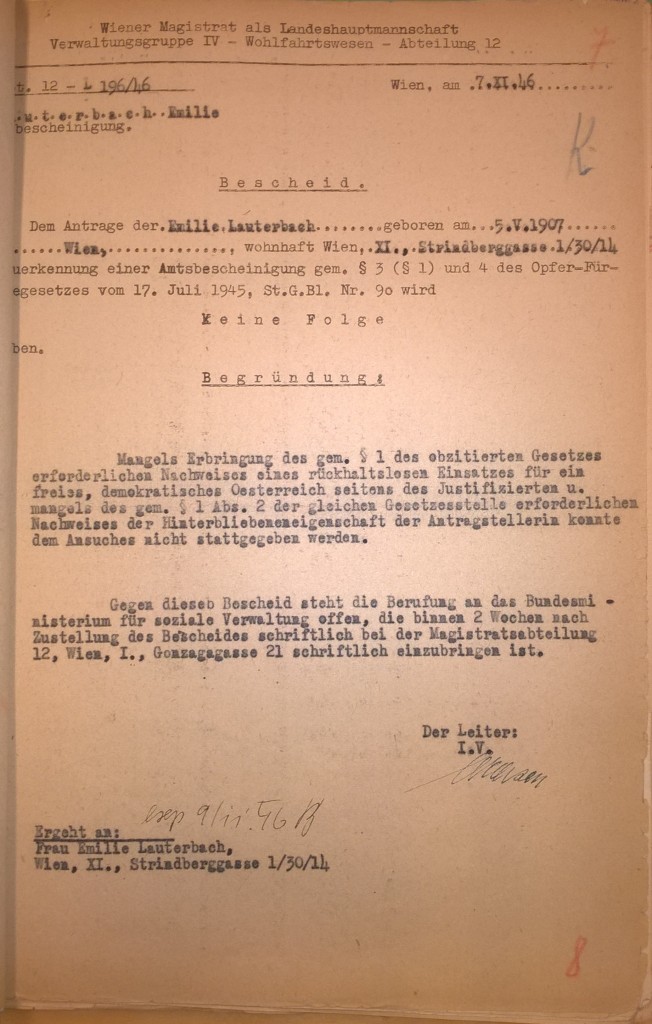

Bescheid der Verwaltungsgruppe VI (Wohlfahrtswesen) des Wiener Magistrats, 7. November 1946. / Quelle: Stadt- und Landesarchiv Wien

Vor allem habe sich Karl Lauterbach durch seine Handlungen als Selbstverstümmler nicht »rückhaltlos« für »ein freies, demokratisches Oesterreich« eingesetzt.

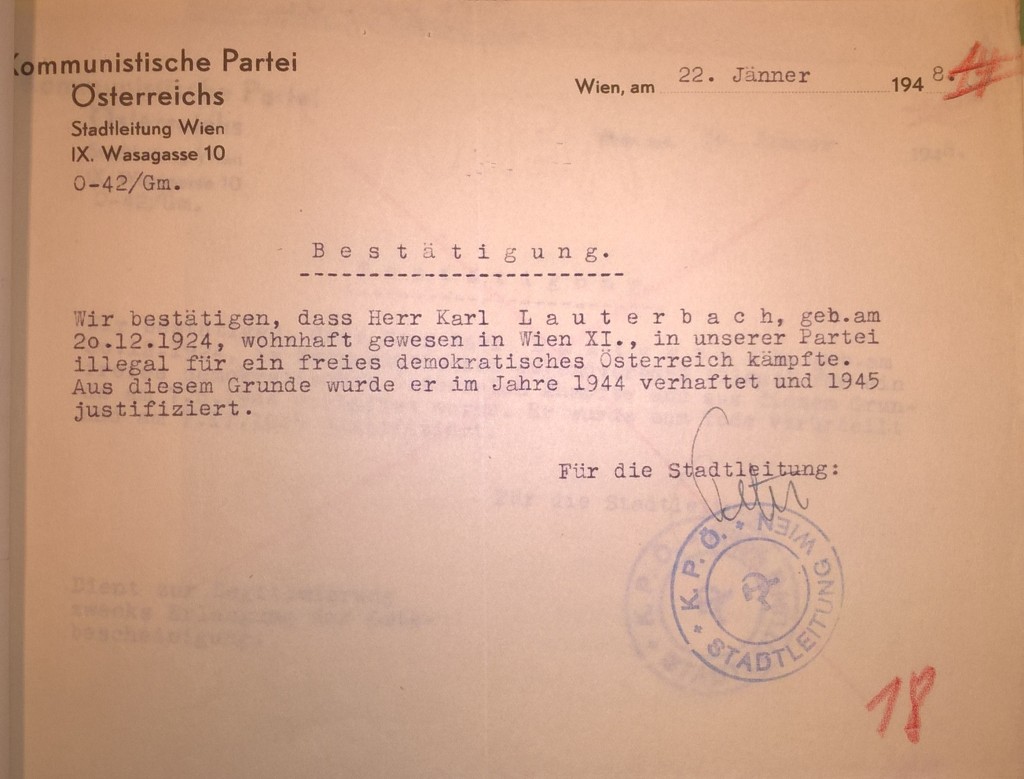

Bescheinigung der Kommunistischen Partei Österreichs, 22. Januar 1948. / Quelle: Stadt- und Landesarchiv Wien

Nach der Ablehnung ihres ersten Antrages bestätigte die KPÖ den politischen Hintergrund Lauterbachs, der, wie seine gesamte Familie, der Partei eng verbunden war. Ob die Ablehnung sämtlicher Anträge von Emilie Lauterbach bis hinein in die 1970er Jahre trotz oder aufgrund dieser Verbindung erfolgte, muss offenbleiben.

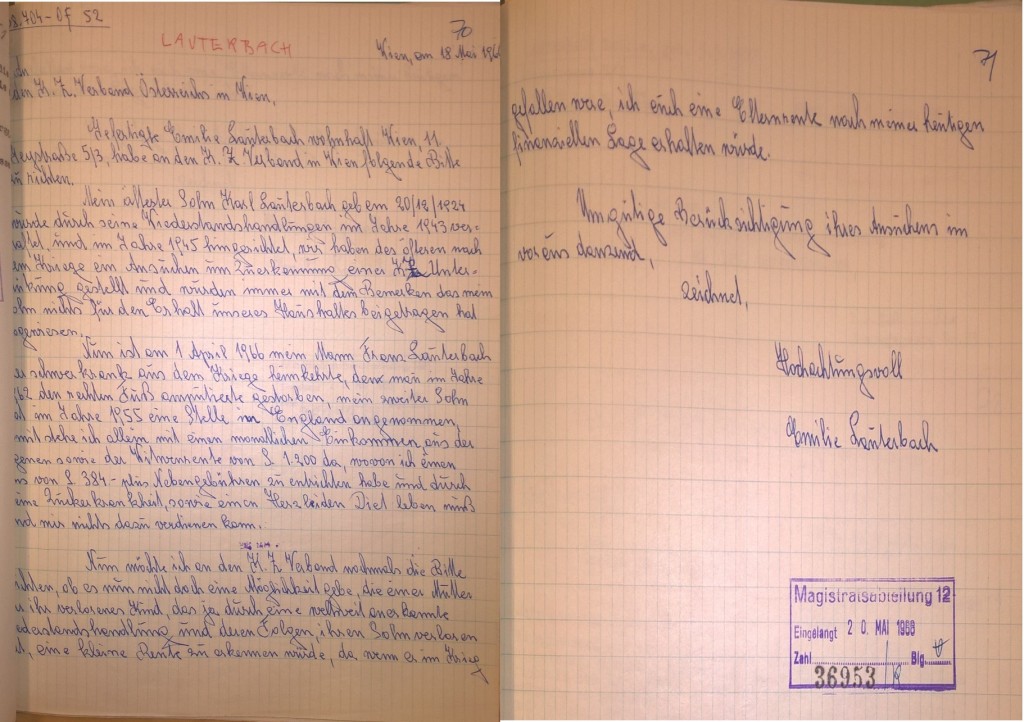

Schreiben Emilie Lauterbachs an den KP-nahen KZ-Verband, 18. Mai 1966 (zwei Blätter). / Quelle: Stadt- und Landesarchiv Wien

Nach weiteren erfolglosen Anträgen wandte sich die mittlerweile 59-Jährige an eine der NS-Opferorganisation um Unterstützung. Ihr Mann war kurz zuvor gestorben. Inwiefern er seine in Scheidung lebende Frau unterstützen konnte, geht aus den Schriftwechseln nicht eindeutig hervor. Laut Aussage der zuständigen Magistratsverwaltung 12 (MA 12) verdiente der Vater Karl Lauterbachs ausreichend, um seine Frau unterhalten zu können. Der letzte – ebenfalls ablehnende – Bescheid der MA 12 erreichte Emilie Lauterbach erst nach ihrem Tod.

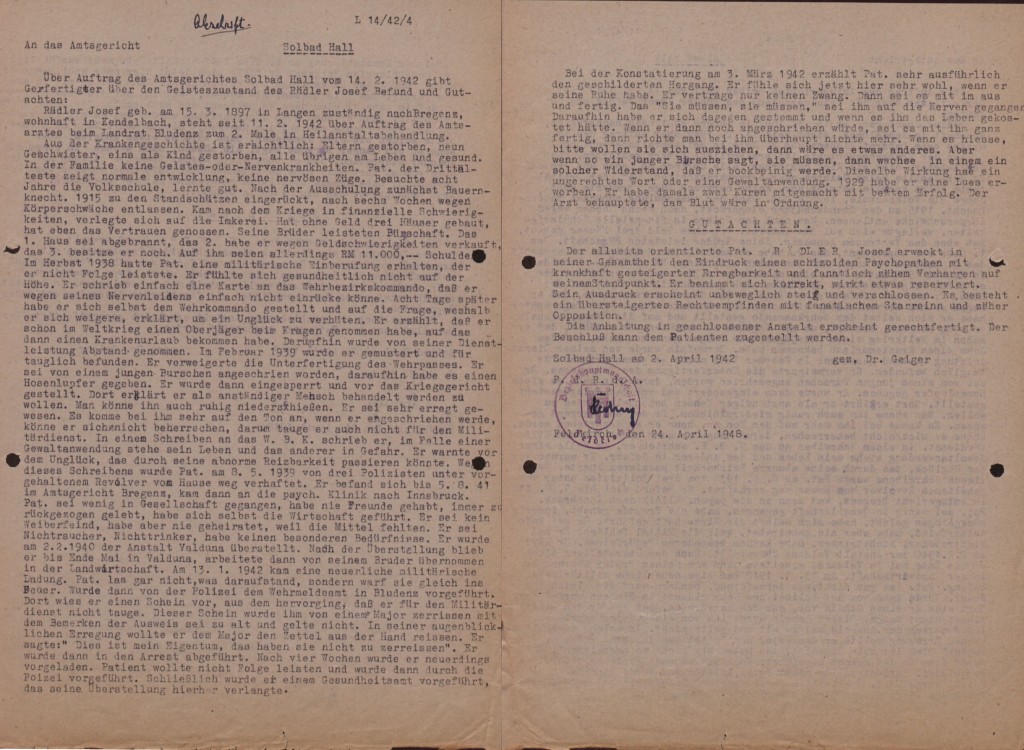

Bereits im Ersten Weltkrieg war Josef Rädler zur k.u.k. Armee eingerückt und von dort wegen »Körperschwäche« nach sechs Wochen entlassen worden. Der aus einer großen Vorarlberger Familie stammende Rädler war vor allem in der Landwirtschaft tätig als ihm im Herbst 1938 ein Einberufungsbescheid der Wehrmacht zugestellt wurde. Diesem widersetzte er sich unter Berufung auf ein Nervenleiden. In den kommenden Jahren folgten psychiatrische Untersuchungen im Wechsel mit Aufenthalten in verschiedenen Nervenheilanstalten und weiteren Aufforderungen, zur Armee einzurücken. Dem ärztlichen Gutachter Dr. Geiger aus dem Tiroler Solbad Hall vermittelte Rädler im April 1942 den Eindruck eines »schizoiden Psychopathen mit krankhaft übersteigerter Erregbarkeit und fanatisch zähem Beharren auf seinem Standpunkt«. Geyer gegenüber hatte Rädler geäußert, »er vertrage keinen Zwang. Dann sei alles mit ihm aus und fertig«. Nach Kriegsende beantragte Rädler für seine häufigen Internierungen die Anerkennung als NS-Opfer. Diese wurde ihm mit Verweis auf den angeblich nicht vorhandenen politischen Charakter seiner Handlungen verweigert.

Dokumente zur Fallgeschichte Josef Rädler

Nachdem er 1938, 1939 und 1942 Einberufungsbeschiede erhielt, die er jeweils ignorierte, erfolgten Zwangseinweisungen in die Psychiatrie. Zwischenzeitlich half er einem seiner acht Geschwister in der Landwirtschaft. Eine eigene Familie hatte Rädler nicht gegründet.

Schreiben des ärztlichen Gutachters Dr. Geyer, 2. April 1942 (zwei Blätter). / Quelle: Landesarchiv Vorarlberg

In der kurzen Schilderung von Rädlers Verweigerung fasste Geyer dessen Stationen in der Psychiatrie zusammen: über die Nervenklinik Innsbruck (1939), in die Anstalt Valduna (1940), im Jänner 1942 in die Heilanstalt Hall.

Bereits während des Krieges legte Rädler Widerspruch gegen seine Zwangsverwahrung in der Nervenheilanstalt von Hall ein. Diese wurde jedoch abgewiesen. Dabei hatte Rädler Glück, dass er als »schizoider Psychopath« nicht in die Mühlen der »Euthanasie« geriet oder – wie in anderen Fällen geschehen – zwangssterilisiert wurde.

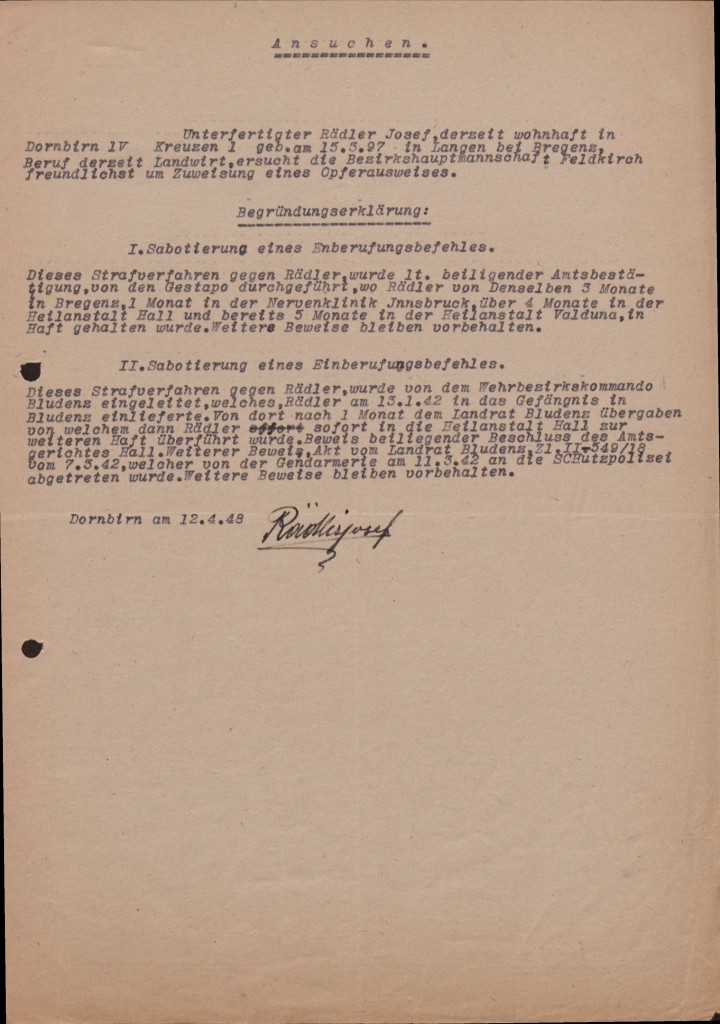

Ansuchen um einen Opferausweis nach Opferfürsorgegesetz (OFG), 12. April 1948.

Quelle: Landesarchiv Vorarlberg

Rädler stellte seinen Antrag wegen »Sabotierung eines Einberufungsbefehls«. Ein Opferausweis war die Vorbedingung für den Erhalt weiterer Leistungen nach dem OFG.

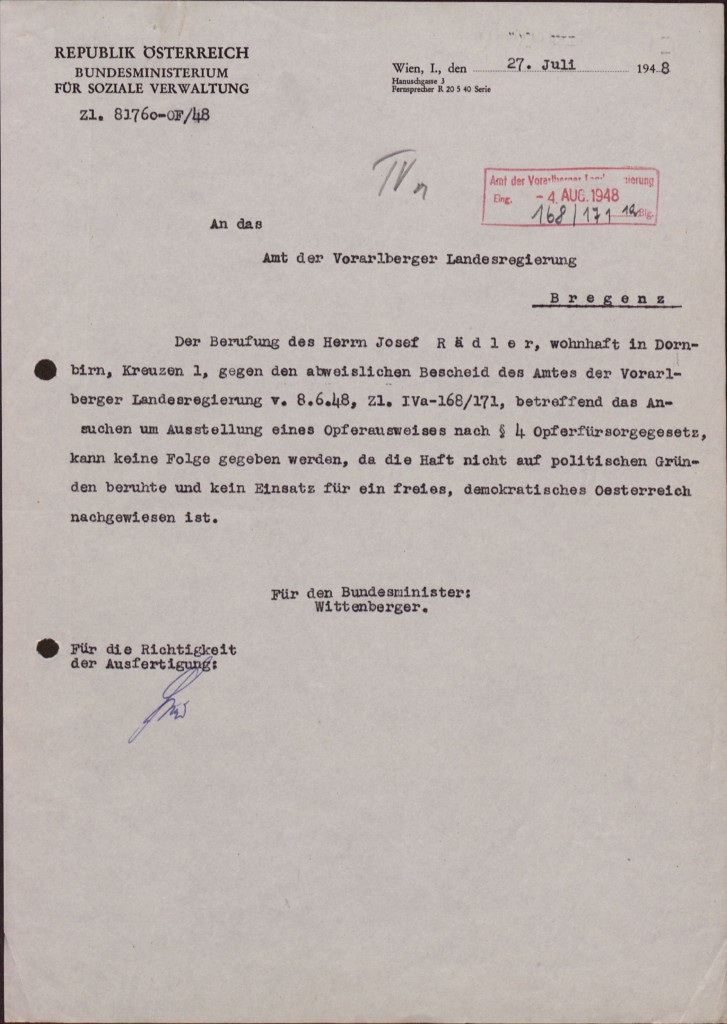

Ablehnungsbescheid des Bundesministeriums für Soziale Verwaltung, 27. Juli 1948.

Quelle: Landesarchiv Vorarlberg

Die Berufung gegen einen vorgängigen Bescheid vom Juni des Jahres endete für Rädler abermals erfolglos, »da die Haft nicht auf politischen Gründen beruhte und kein Einsatz für ein freies, demokratisches Österreich nachgewiesen ist«.

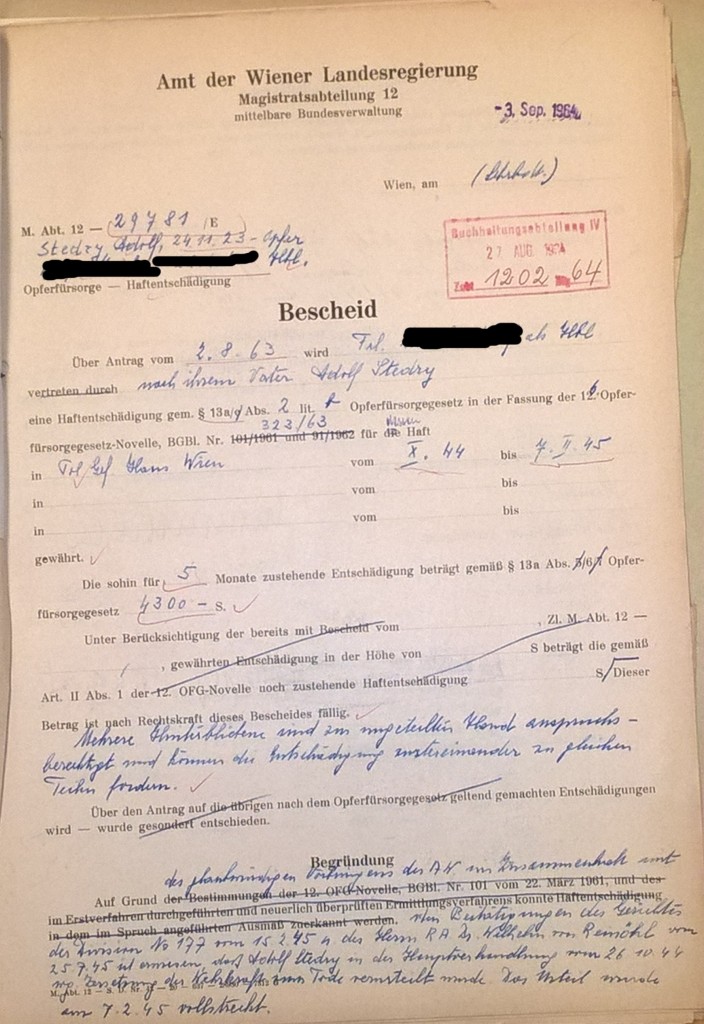

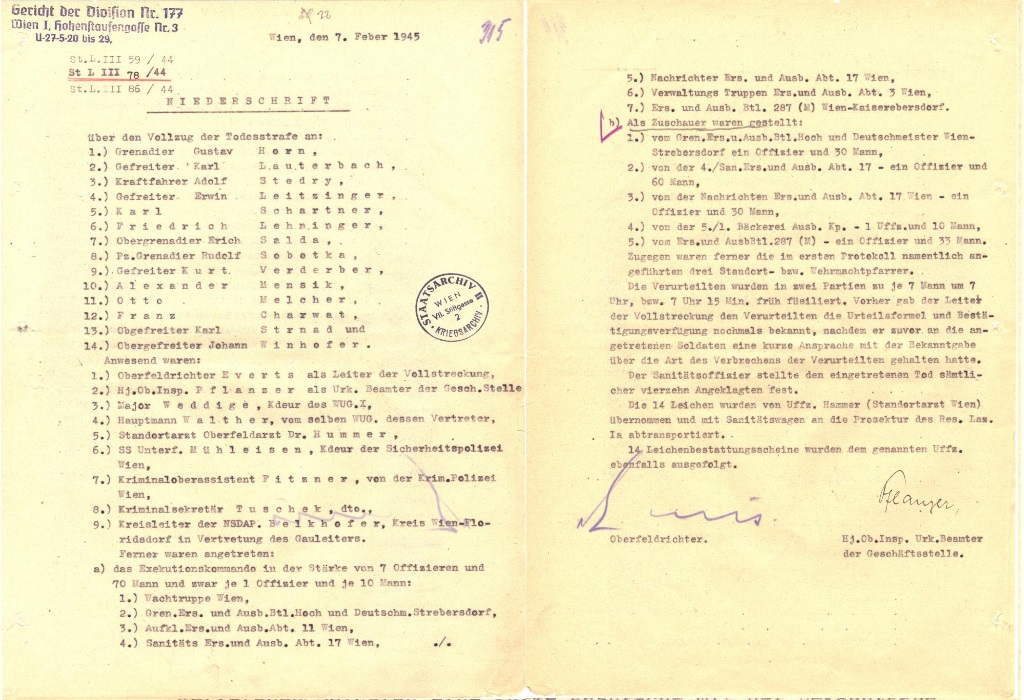

Die in Wien gebürtige Leiterin einer Werkskantine verlor – wie auch Emilie Lauterbach – infolge der brutalen Verfolgung von Soldaten, die durch Selbstverstümmelung dem Kriegsdienst entgehen wollten, einen Sohn. Adolf Stedry starb am selben Morgen des 7. Februar 1945 auf der Erschießungsstätte in Wien Kagran. Anders als Emilie Lauterbach erkannten ihr die Wiener Behörden als Hinterbliebene zwar eine Amtsbescheinigung zu. Finanzielle Leistungen wurden ihr aus formalen Gründen jedoch Gründen verweigert. Denn sie hatte vor dem Krieg weder mit ihrem Sohn in einer Wohnung gelebt noch war sie von ihm finanziell unterstützt worden. Wie das zuständige Sozialministerium die Frage der politischen Motivation Adolf Stedrys einschätzte, geht aus den überlieferten Schreiben nur indirekt hervor. Seine Mutter konnte dessen Mitgliedschaft bei den Roten Falken und bei der SPÖ belegen. Beides spielte möglicherweise eine Rolle als ihre Enkelin, die Tochter Adolf Stedrys, in dessen Nachfolge im September 1964 eine Haftentschädigung zuerkannt bekam.

Dokumente zur Fallgeschichte Stefanie Stedry

Hinrichtungsprotokoll, 7. Februar 1945 (zwei Blätter).

Quelle: Österreichisches Staatsarchiv/Archiv der Republik

Die Vollstreckung Adolf Stedrys und 13 Mitverurteilter erfolgte wegen »Zersetzung der Wehrkraft«, einer Bestimmung, den die Nationalsozialisten zur Verfolgung von (aus ihrer Sicht) politischen Straftaten nutzten.

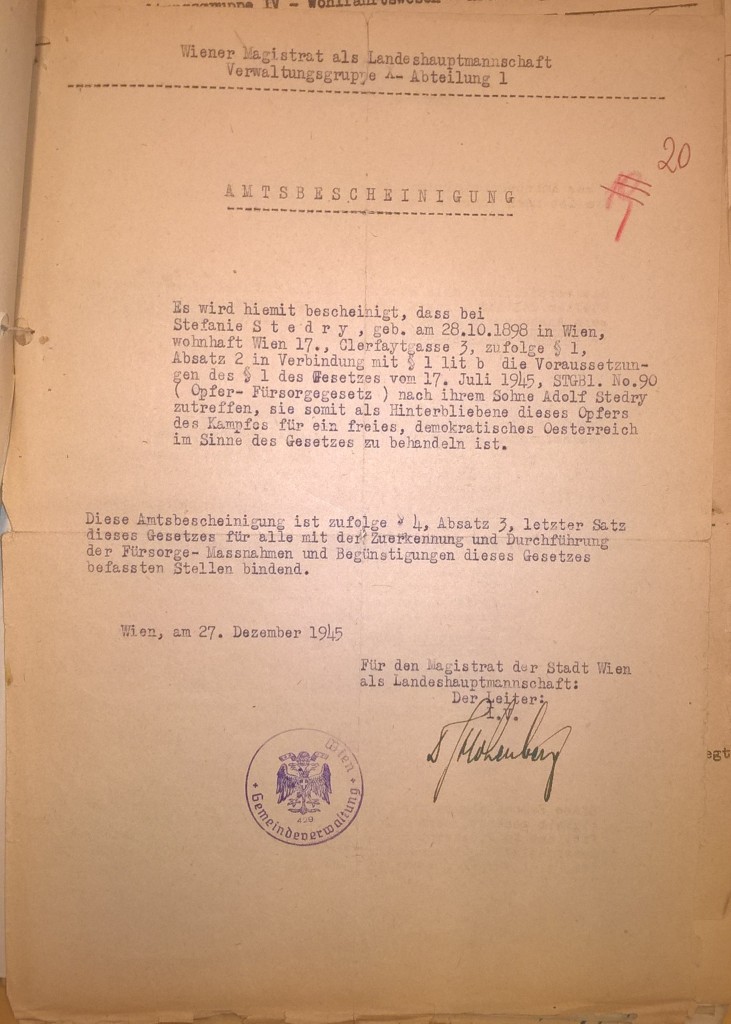

Amtsbescheinigung des Magistrats der Stadt Wien für Stefanie Stedry, 27. Dezember 1945.

Quelle: Stadt- und Landesarchiv Wien

Das Schreiben ist die Grundlage für Leistungen nach dem Opferfürsorgegesetz. Die Handlungen ihres Sohnes schienen danach den Anforderungen des § 1 des OFG in der Fassung von 1945 zu genügen.

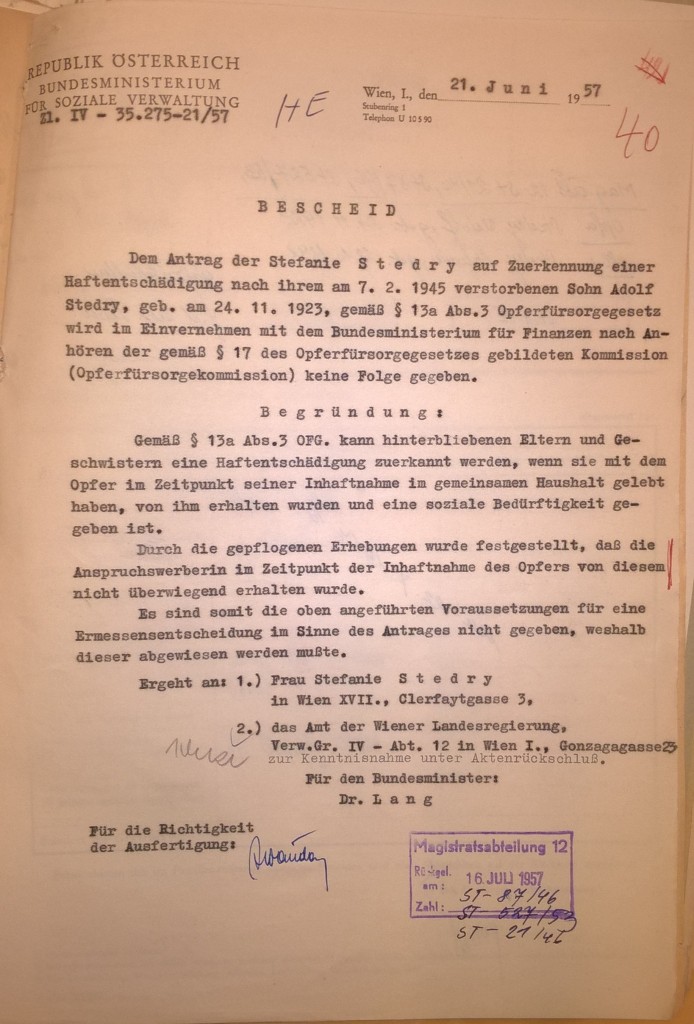

Ablehnung eines Antrags auf Haftentschädigung für Stefanie Stedry, 21. Juni 1957.

Quelle: Stadt- und Landesarchiv Wien

Ob der Antrag auf Haftentschädigung erst lange nach Ausstellung der Amtsbescheinigung erging oder die Behörden sehr lange für eine Prüfung brauchten, geht aus der Opferfürsorgeakte nicht hervor.

Stefanie Stedrys Enkelin (Name im Dokument geschwärzt) bekam als Hinterbliebene ihres ermordeten Vaters eine Haftentschädigung zugesprochen. Grundlage war die 16. Novelle des OFG aus dem Jahr 1963.

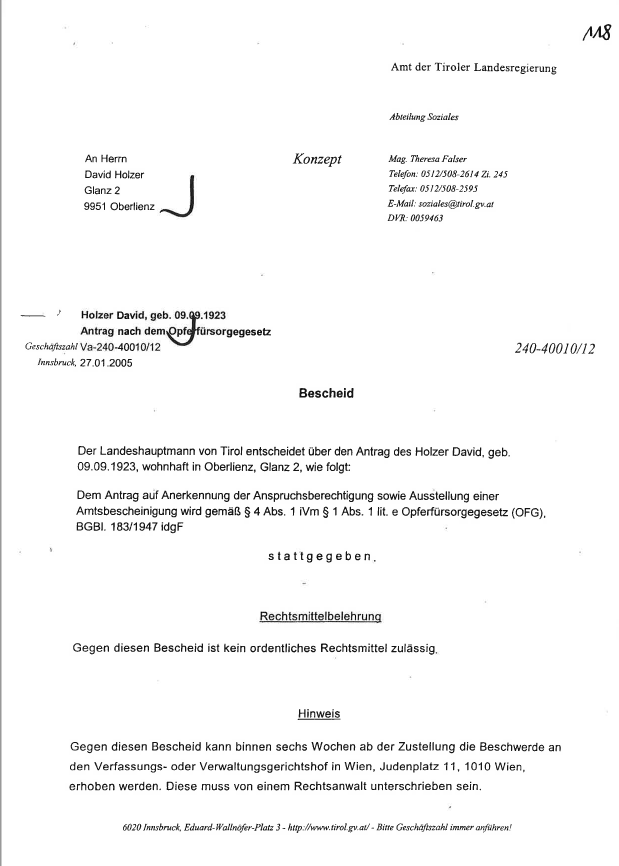

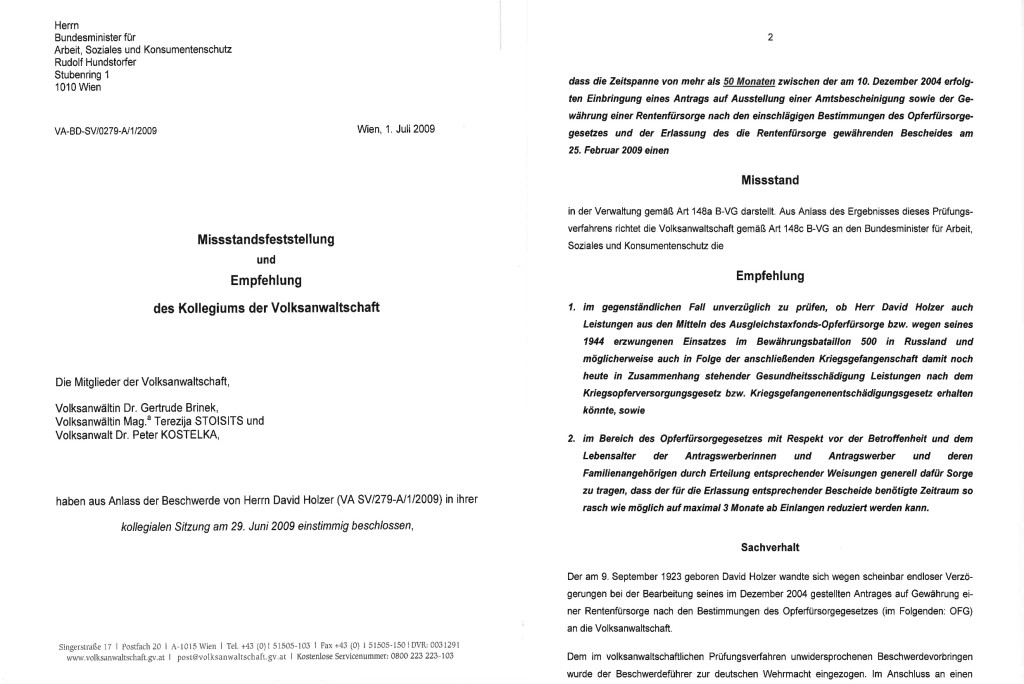

Der Osttiroler Landwirt David Holzer desertierte gemeinsam mit seinem Bruder und einem Nachbarn im Sommer 1943 aus der Wehrmacht. Alle drei hatten nach ihrem Einsatz u.a. an der Ostfront den Krieg für Nazi-Deutschland nicht weiterkämpfen wollen. Während seine beiden Gefährten den Krieg nach ihrer Ergreifung nicht überleben konnten, kehrte David Holzer im Jänner 1946 aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft zurück. Er hatte die Haft in den Emslandlagern und die letzten Kriegsmonate als Strafsoldat in einer sogenannten Bewährungseinheit überstanden. Nach Kriegsende sprach in der Familie Holzer jahrzehntelang niemand über die Ereignisse im Krieg; die Eltern erwähnten ihrem überlebenden Sohn gegenüber nicht einmal, dass sie selbst aufgrund ihrer Beihilfe zur Fahnenflucht ebenfalls zu Freiheitsstrafen verurteilt worden waren. Obwohl David Holzer durch die Hafterfahrungen in den Straflagern im Emsland, dem Wehrmachtgefängnis Torgau und den extremen Bedingungen bei den Bewährungseinheiten schwer traumatisiert war, stellte er keine Anträge auf Anerkennung als NS-Opfer – möglicherweise auch deshalb, weil er sich die von vielen Überlebenden als entwürdigend empfundene Prozedur des Nachweises der »richtigen» Fluchtmotive ersparen wollte. Nachdem ein Team junger WissenschaftlerInnen David Holzer für ihr Forschungsprojekt ausfindig gemacht hatte, konnten sie ihn nach der Jahrtausendwende dazu bewegen, Anträge auf Opferfürsorge beim Nationalfonds der Republik Österreich sowie bei den zuständigen Sozialbehörden zu stellen. Diese wurden – wenn auch z.T. nach erheblicher Verzögerung infolge bürokratischer Hemmnisse – schließlich bewilligt, David Holzers Widerstandshandlung staatlicherseits anerkannt.

Dokumente zur Fallgeschichten David Holzer

Noch bevor David Holzer aus der Kriegsgefangenschaft nach Hause zurückkehrte, bemühte sich sein Vater (ebenfalls mit Vornamen David) darum, die gegen ihn selbst verhängte Strafe von 10 Monaten Gefängnis wegen »Unterstützung von Fahnenflüchtigen« aufheben zu lassen. Bis dahin galt sie nach der Kriegssonderstrafverordnung noch als rechtskräftig verhängt. Erst im Jahr 2005 wurden solche Verurteilungen in Österreich eindeutig aufgehoben.

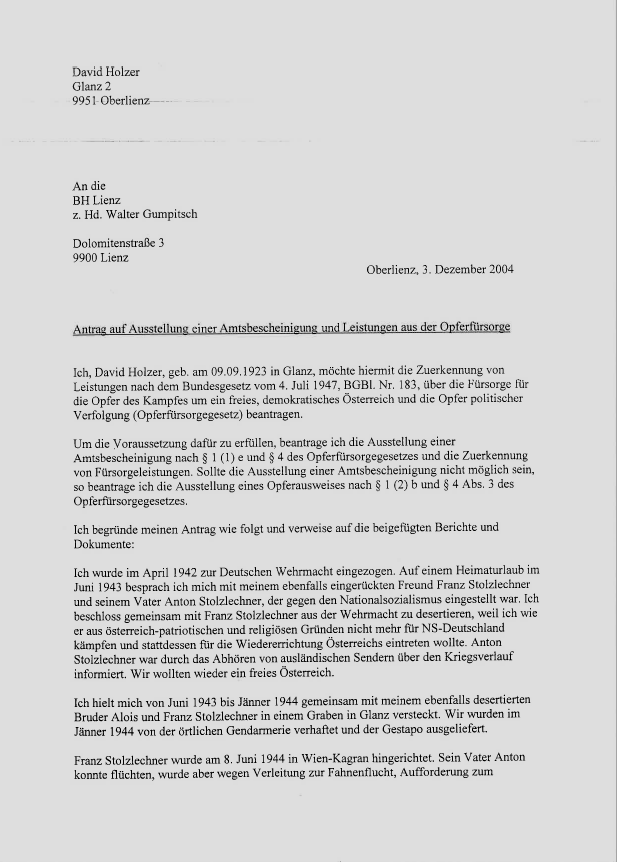

Antrag David Holzers auf eine Amtsbescheinigung und Leistungen nach OFG, 3. Dezember 2004 (Auszug).

Quelle: Privatarchiv Peter Pirker

Der zu diesem Zeitpunkt 81-Jährige konnte bereits auf umfassende Prüfung und Anerkennung durch den Nationalfonds aus dem Jahre 2003 verweisen. Seine Pension hatte David Holzer zuvor ohne die sonst für Verfolgte der NS-Militärjustiz üblichen Abzüge erhalten, weil er offenbar seine Zeit in den Straflagern gegenüber den Behörden nicht erwähnt hatte.

Bereits nach kurzer Zeit erreichte David Holzer die positive Nachricht, dass seine Amtsbescheinigung bewilligt, eine Opferrentenzahlung festgesetzt sei. Bemerkenswert ist die zu diesem Zeitpunkt noch ungewöhnliche Feststellung, dass die Desertion selbst »als gegen die Ideen und Ziele des Nationalsozialismus gerichtete Tat anzusehen« sei. Diese wurde damit zugleich als Akt für ein freies und demokratisches Österreich gewertet.

Schreiben Sozialministerium an die Tiroler Landesregierung, 1. März 2005 (zwei Blätter).

Quelle: Privatarchiv Peter Pirker

Das Ministerium stellte fest, dass trotz der vorgängigen Anerkennung durch den Nationalfonds Holzers »politische Motivierung« noch einmal nachgewiesen werden müsste. Den ersten Bescheid vom 27. Januar bestätigte das Sozialministerium erst knapp eineinhalb Jahren später, nach abermaliger eingehender Archivrecherche.

Der Opferfürsorgeakt David Holzers blieb zwischen Juni 2006 und August 2008 in der Verwaltung unbearbeitet. Ohne Hilfe von außen hätte Holzer wohl niemals Zahlungen nach OFG erhalten. Ein befreundeter Wissenschaftler wandte sich 2009 an die Volksanwaltschaft, die daraufhin einen »Missstand der Verwaltung feststellte. Zwischenzeitlich hatten die Sozialbehörden die ausständigen Rentenzahlungen an David Holzer überwiesen. Zwischen Antrag und Auszahlung waren 50 Monate vergangen.

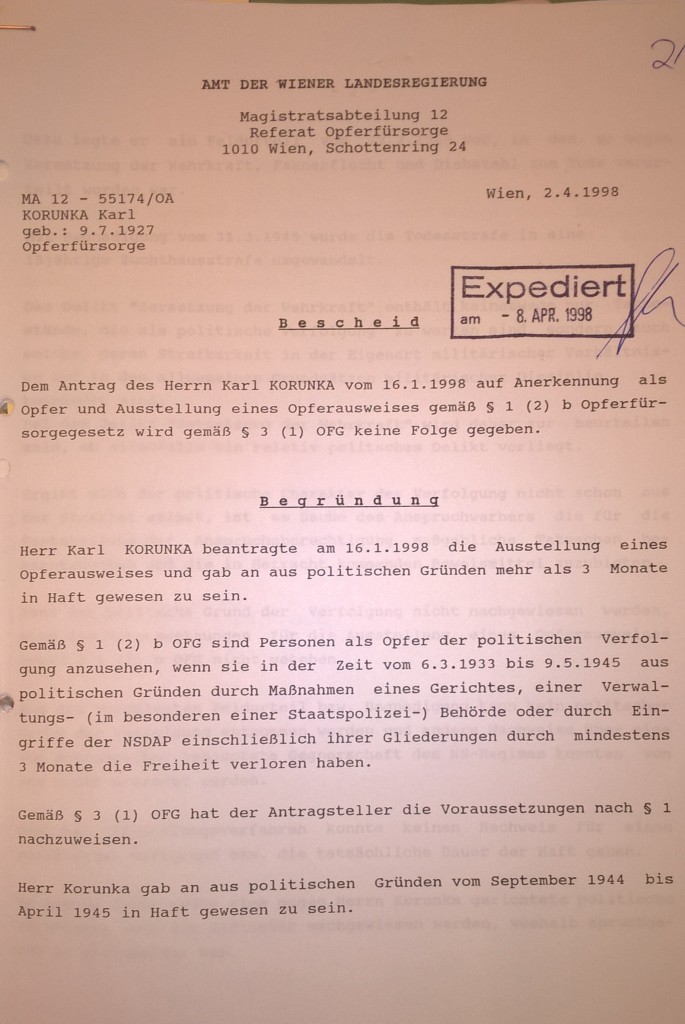

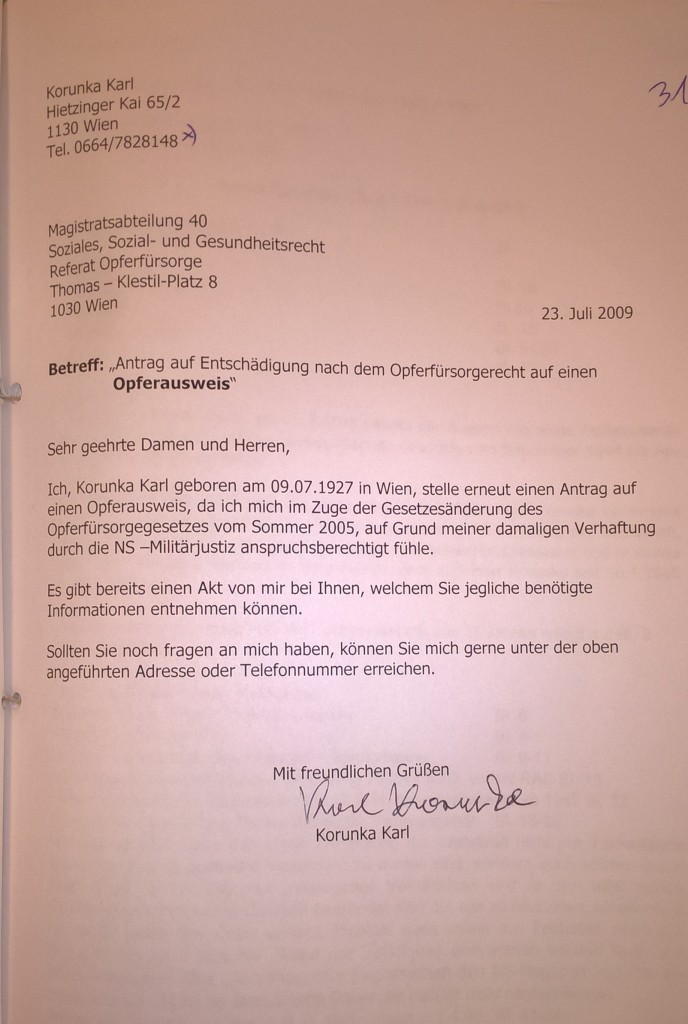

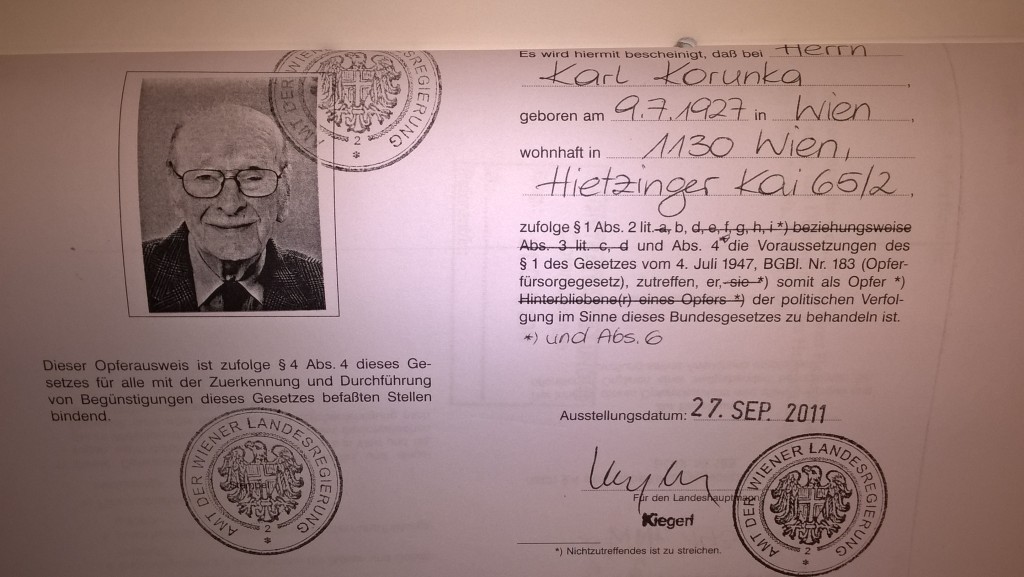

Im Januar 1998 stellte Karl Korunka, am Ende des Krieges Rekrut in einer Nachrichtenabteilung des Heeres, einen Antrag auf Ausgabe eines Opferausweises nach OFG. Der damals 17-Jährige war im September 1944 zunächst einem Einberufungsbescheid nicht gefolgt, Anfang Oktober aufgegriffen, wenig später geflohen, im Dezember abermals verhaftet und im Januar 1945 wegen Fahnenflucht zum Tode verurteilt worden. Der Gerichtsherr setzte die Strafe kurz darauf »im Gnadenwege« zur Frontbewährung aus. Auf dem Weg dorthin gelang Korunka seinen eigenen Angaben zufolge ein weiteres Mal die Flucht. Die zuständige Wiener Sozialbehörde wies das Ansuchen ab, da eine (nach dem Gesetz definierte) politische Motivation aus den überlieferten Gerichtsunterlagen nicht hervorging. Sieben Jahre nach seinem ersten Antrag, im Nachgang des 2005 erlassenen NS-Aufhebungsgesetzes, bemühte sich Karl Korunka abermals um einen Opferausweis. Die Behörde stellte nun fest, dass aus den überlieferten Unterlagen nicht zweifelsfrei hervorgehe, dass Korunka die für eine Entschädigung erforderliche Mindesthaftdauer von drei Monaten nachweisen könne und erstellte abermals keinen positiven Bescheid. Erst gut 26 Monate Jahre später, im Oktober 2011 und nach weiteren Eingaben Korunkas, wurde sein Antrag auf Haftentschädigung schließlich doch bewilligt; er erhielt für die Zeit seiner Verfolgung zwischen September 1944 und April 1945, die er abwechselnd im Wehrmachtstrafvollzug und im Verborgenen verbrachte, insgesamt 187, 50 €. Das Beispiel zeigt, dass die Sozialverwaltungen auch 67 Jahre nach Kriegsende den Verfolgten noch immer reserviert gegenüberstanden und das hohe Alter der Antragstellenden dabei offenbar kaum berücksichtigten. Rund ein Jahr nach dem Bescheid starb Karl Korunka im Alter von 85 Jahren.

Dokumente zur Fallgeschichte Karl Korunka

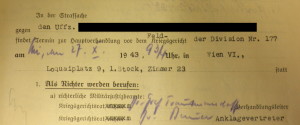

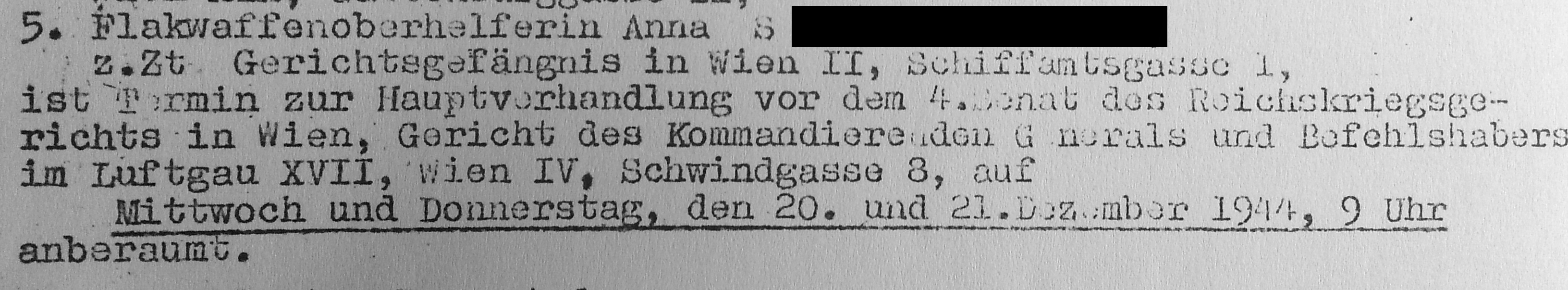

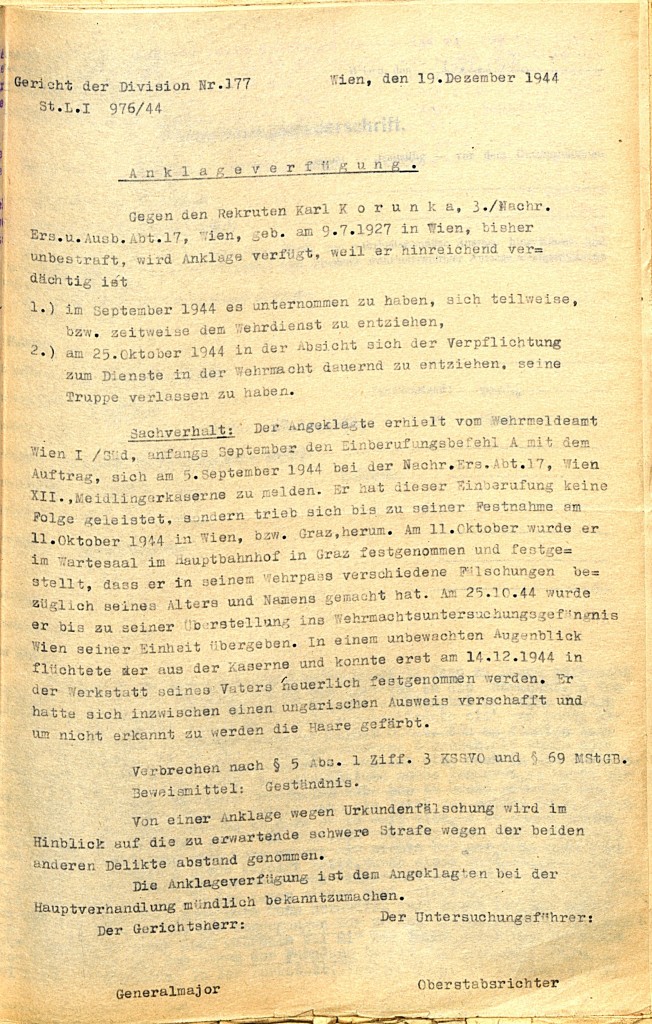

Anklageverfügung des Gerichts der Division 177, 19. Dezember 1944.

Quelle: Österreichisches Staatsarchiv/ Archiv der Republik

Die Nichtbefolgung des Gestellungsbefehls wertete das Gericht kurz vor Kriegsende als »Zersetzung der Wehrkraft«. Allein darauf stand als Regelstrafe die Todesstrafe. Die Bezeichnung »Volksschädling« erging nach der gleichnamigen Verordnung, derzufolge praktisch jede Straftat schwerste Strafen nach sich ziehen konnte, wenn die Richter das nach den vermeintlichen »Kriegsnotwendigkeiten« für erforderlich hielten.

Entsprechend der damals geltenden gesetzlichen Regeln, erkannten die Sozialbehörden wehrmachtgerichtliche Verfolgung meist nur an, wenn gleichzeitig Bescheinigungen politischer Parteien oder NS-Opferverbände vorgelegt werden konnten. In allen anderen Fällen wurde in der Regel rein »persönliche« Motive unterstellt und der verbrecherische Charakter der Wehrmachtgerichtsbarkeit insgesamt ignoriert.

Wie Karl Korunka von der Änderung der Opferfürsorgegesetzgebung 2005 erfahren hatte, ist unklar. Die Bewilligung des Antrags gut zwei Jahre später ist zwiespältig. Einerseits erkannte das Amt Korunka eine Haftentschädigung zu, obwohl er die Haftzeiten nicht anhand von Akten nachweisen konnte. Andererseits zog sich das Verfahren sehr lange hin.

Der Sohn eines Tischlermeisters wurde in Wien geboren und lebte dort bis zu seinem Tod im Jahre 2012. Nach dem Krieg arbeitete er u.a. als Tischlergeselle. Über sein sonstiges Leben ist nichts bekannt.

Literaturhinweise zur Wiedergutmachung

Karin Berger; Nikolaus Dimmel; David Forster; Claudia Spring; Heinrich Berger: Vollzugspraxis des „Opferfürsorgegesetzes“. Analyse der praktischen Vollziehung des einschlägigen Sozialrechts, Wien / München 2004.

Brigitte Bailer-Galanda: Wiedergutmachung kein Thema. Österreich und ide Opfer des Nationalsozialismus, Wien 1993.

David Forster: Die Opfer der NS-Militärgerichtsbarkeit und die Zweite Republik. Fürsorge und Entschädigung. In: Manoschek, Walter (Hg.): Opfer der NS-Militärjustiz. Urteilspraxis – Strafvollzug – Entschädigungspolitik in Österreich, Wien 2003, S. 651-703.

David Forster: Die Zweite Republik und die Wehrmachtsdeserteure. Fürsorge und Entschädigung für Opfer der NS-Militärjustiz. In: Pirker, Peter; Wenninger (Hg.): Wehrmachtsjustiz. Kontext, Praxis, Nachwirkungen, Wien 2010, S. 242-254.

Hannes Metzler: Ehrlos für immer? Die Rehabilitierung der Wehrmachtsdeserteure in Deutschland und Österreich, Wien 2007.

Moos, Reinhard: Die juristische Rehabilitierung der Opfer der NS-Militärjustiz. In: Kohlhofer, Reinhard; Moos, Reinhard (Hg.): Österreischische Opfer der NS—Militärgerichtsbarkeit – Rehabilitierung und Entschädigung, Wien 2003, S. 65-90.