Faltblatt “Das Denkmal für die Verfolgten der NS-Militärjustiz in Wien” auf Deutsch.

Faltblatt “Das Denkmal für die Verfolgten der NS-Militärjustiz in Wien” auf Deutsch.

Faltblatt “Das Denkmal für die Verfolgten der NS-Militärjustiz in Wien” auf English.

Am 21. Oktober 2009 beschloss der Nationalrat mit den Stimmen von SPÖ, ÖVP und Grünen das Aufhebungs- und Rehabilitationsgesetz, das die pauschale Aufhebung aller Unrechtsurteile gegen die Verfolgten der NS-Militärjustiz bedeutete. Das Gesetz war zugleich eine der zentralen Grundlagen für das in den folgenden Jahren unter maßgeblicher Mitwirkung des Personenkomitees »Gerechtigkeit für die Opfer der NS-Militärjustiz« durchgesetzte Denkmal am Ballhausplatz.

Das Personenkomitee lädt daher zu diesem Datum herzlich ein zur 1. Gedenkveranstaltung am Deserteursdenkmal. Wir treffen uns zum Gedenken an alle ungehorsamen Soldaten und ZivilistInnen, die von Wehrmacht und SS ermordet wurden.

Zeit: 21. Oktober 2015, 10 Uhr 30 Uhr

Ort: Ballhausplatz, Wien

Es sprechen

Begrüßung, Moderation und Einführung: Dr.in Lisa Rettl, Historikerin, Mitglied des Personenkomitees »Gerechtigkeit für die Opfer der NS-Militärjustiz«

Dr. Andreas Mailath-Pokorny, Amtsführender Wiener Stadtrat für Kultur und Wissenschaft

David Ellensohn, Klubobmann der Grünen im Wiener Landtag und Gemeinderat

»Der Kampf um die Rehabilitierung der Wehrmachtsdeserteure aus Sicht einer Zeitzeugin«, Terezija Stoisits, Menschenrechtskoordinatorin

des Bildungsministeriums und ehemalige Grüne Volksanwältin und NationalratsabgeordneteRichard Wadani, Ehrenobmann des Personenkomitees »Gerechtigkeit für die Opfer der NS-Militärjustiz«

Kranzniederlegung

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/xn8HYqaAhX8″ frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

Haftorte: WUG II | WUG VII | WUG X | WUG XIX | WUG XXI | Rossauer Lände |

Gerichtsorte: Gerichte Hohenstaufengasse | Gerichte Schwindgasse | Gericht Loquaiplatz | Gericht Otto-Wagner-Platz | Gericht Maxingstraße | Gericht Universitätsstraße | Gerichte Franz-Josefs-Kai | Gericht Stubenring |

Streifenstandorte: Rossauer Kaserne | Franz-Josefs-Kai | Kohlmarkt |

Hinrichtungsorte: Schießplatz Kagran | Landesgericht |

Gerichtsherrenstandorte: Gerichtsherren

Wien war neben Berlin, den Emslandlagern und Torgau einer der zentralen Orte der NS-Militärjustiz. Hier, im Wehrkreis XVII, hatten eine ganze Reihe wichtiger Einrichtungen ihren Sitz. Kaum jemand weiß heute, wo sie lagen und was an diesen Orten geschah; die wenigen Gedenkorte liegen versteckt und sind weitgehend unbekannt. Solches topografisches Wissen ist für ein angemessenes Erinnern jedoch zentral.

Die folgende Karte zeigt zumindest die wichtigsten Wiener Haftanstalten, Gerichtsorte und Hinrichtungsstätten.

Für eine größere Darstellung sowie die detaillierte Beschreibung der insgesamt 16 Wiener Orte mit Text und Bild klicken Sie bitte auf die blauen Pins. Die Karte lässt sich mit dem Curser hin- und herschieben.

Bei Problemen mit der Darstellung klicken Sie bitte F5 auf Ihrer Tastatur!

Am Montag, 17. Mai 2015, ist der ehemalige Wehrmachtsdeserteur David Holzer im Alter von 92 Jahren verstorben. Wir haben einen hochgeschätzten und lieben Freund verloren.

Als der Nationalrat am 21. Oktober 2009 das Aufhebungs- und Rehabilitierungsgesetz beschloss und damit erstmals in der Zweiten Republik den Wehrmachtsdeserteuren explizit Anerkennung für ihr Handeln aussprach, war dieses Umdenken ganz wesentlich David Holzer zu verdanken. Er hatte während der politischen Auseinandersetzung um die Rehabilitierung der Wehrmachtsdeserteure in den Jahren zwischen 2002 und 2009 wiederholt und auf beeindruckende Weise öffentlich über seine Entscheidung zur Desertion, über das Leben im Untergrund, seine Verfolgung durch die Wehrmachtsjustiz, die Haft im Strafgefangenenlager Börgermoor, den Tod seines Bruders Alois im Bewährungsbataillon 500 und die Hinrichtung seines Freundes Franz Stolzlechner am Wiener Militärschießplatz Kagran Zeugnis abgelegt. Beide hatten mit ihm im Frühsommer 1943 der Wehrmacht und deren verbrecherischen Kriegsführung den Rücken gekehrt.

David Holzer, aufgewachsen in einer Bergbauernfamilie in der Gemeinde Schlaiten im Osttiroler Iseltal, wurde im Alter von 19 Jahren in die Wehrmacht eingezogen. Geprägt von den christlichen Werten seines Elternhauses und motiviert von einer gründlichen Ablehnung der NS-Ideologie ließ er bei der Vereidigung auf Adolf Hitler in Klagenfurt seine Hand hängen, als alle anderen sie erhoben. Als Soldat des Gebirgsjägerregimentes 139 erlebte er in Finnland eine Massenerschießung von 60 sowjetischen Kriegsgefangenen mit. Das Morden schockierte David Holzer zutiefst. Er sagte dazu in einem Interview im Jahr 2002: „Man hat einen gewissen Widerstand entwickelt. Man hat beim Militär allerhand gesehen, was einem nicht gepasst hat. Die rabiate Weise mit den Gefangenen und die Unmenschlichkeit im Gesamten. Dann ist man auf den Gedanken gekommen, da machen wir nicht mehr mit.“

Auf einem Heimaturlaub in Schlaiten entschlossen sich David und Alois Holzer mit Franz Stolzlechner nicht mehr einzurücken. Stattdessen bauten sie sich in einem unzugänglichen Graben in ihrer Heimatgemeinde ein Versteck. Mit Hilfe einiger Einheimischer und ihrer Familien blieben sie bis Jänner 1944 unentdeckt. Bei einer Besichtigung der Reste des Erdbunkers sagte David Holzer sechs Jahrzehnte später: „Hier habe ich Freiheit verspürt.“ Im Jänner 1944 wurde Franz Stolzlechner von einem Gendarmen gestellt und angeschossen. Unter dem Druck der Gestapo auf ihre Familie stellten sich David und Alois Holzer. David nahm die „Schuld“ an der Desertion auf sich und wurde zum Tode verurteilt, später zu 14 Jahren Haft begnadigt und mit seinem Bruder Alois in das Strafgefangenenlager Börgermoor deportiert. Auf dem Transport wurde David in Wien Zeuge der Deportation von Juden: „Da haben sie die Juden so miserabel behandelt, das war so scheußlich, das hat man nicht ausgehalten.“ In Gesprächen versagte David an solchen Stellen die Stimme. Was er gesehen hatte, erschien ihm unfassbar. Ohne je Literatur über die Shoah und die Konzentrationslager gelesen zu haben, fand er in der Beschreibung der völligen Entmenschlichung ähnliche Worte wie der italienische Auschwitz-Überlebende Primo Levi: „Im Verhältnis zum Lager ist man im Bewährungsbataillon noch ein Mensch gewesen. Man war zwar in einem Himmelfahrtskommando, aber Mensch warst du noch. Im Lager warst Du kein Mensch.“

David und Alois Holzer überlebten Börgermoor. Im November 1944 wurden sie in das Wehrmachtsgefängnis Torgau-Fort Zinna überstellt und dem Bewährungsbataillon 500 zugeteilt – als „Kanonenfutter“ für die Rückzugsgefechte gegen die Rote Armee. Eindrücklich schilderte David Holzer die Exekutionen von Wehrmachtsdeserteuren, denen er vor dem Abrücken an die Front zur Abschreckung beiwohnen musste. Sein Bruder Alois fiel; er überlebte verwundet und wurde von der Roten Armee aufgelesen. Mit Soldaten der Roten Armee erlebte David die Freude über das Kriegsende. Seine Augen funkelten, als er den Jubel der Rotarmisten nachahmte.

Nach seiner Heimkehr stürzte sich David Holzer in die Arbeit auf dem elterlichen Bauernhof und in der Forstwirtschaft. Mit seiner Frau Thekla zog er zehn Kinder groß. Viele Sommer lang bewirtschaftete er seine geliebte Alm. Die Erlebnisse in der Gestapo-Haft, im KZ Börgermoor und in den Fängen der Wehrmachtsjustiz blieben unaussprechbar, ließen ihn jedoch nie los: „Man sinniert da manchmal so leer…, weil man es einfach in einem drinnen hat, das lässt sich nicht wegstecken,“ erklärte er uns. 1981 sah er sich verpflichtet, sich öffentlich zu äußern. In einem Nachruf auf seinen Nachbarn Florian Pedarnig im „Osttiroler Boten“ schilderte er die Geschichte der Desertion und bedankte sich bei ihm für seine schützende Hand: Als Ortsbauernführer hatte sich Pedarnig für die Aufhebung der Todesstrafe gegen David eingesetzt und die Verhaftung der Eltern verhindert. Uns bleibt nicht Vergleichbares aber Ähnliches zu tun: Wir danken David Holzer für sein Vertrauen, für seine Bereitschaft und die Kraft, die Bürde des persönlichen Erinnerns auf sich zu nehmen, um die gesellschaftlichen Blockaden des Erinnerns zu überwinden und Gerechtigkeit für die Wehrmachtsdeserteure zu erreichen – was nichts anderes heißt, als ein Stück weit dem Anspruch einer demokratischen Republik und einer humanen Gesellschaft gerecht zu werden, für die David, Alois Holzer und Franz Stolzlechner ihr Leben eingesetzt haben.

Peter Pirker und Hannes Metzler

für das Personenkomitee Gerechtigkeit für die Opfer der NS-Militärjustiz

Ein Interview mit David Holzer und ein längerer Text, publiziert im Osttiroler Boten im Jahr 2002, findet sich auf hier.

Mathias B. wurde 1914 geboren und wuchs in Schattendorf, einer kleinen Gemeinde nahe der ungarischen Grenze auf. Er besuchte acht Klassen der Volksschule, danach arbeitete er als Hilfsarbeiter in der Landwirtschaft und auch im Straßenbau. 1940 wurde er zur Wehrmacht eingezogen, nach zwei Monaten Ausbildung kam er zu den Pionieren. Von seinen Vorgesetzten wurde er als „unsoldatisch“ beschrieben und fasste auch schon nach sechs Wochen eine Strafe aus weil er während dem Wachdienst gesessen statt gestanden ist und so getan hat als wäre seine Waffe kaputt. Wohl wegen seinem Desinteresse für „das Soldatische“ wurde er zeitweise auch als Hilfskoch und Ähnlichem eingesetzt. Nichtsdestotrotz bekam der damals 26-jährige Mathias B. einiges zu sehen: Er machte verschiedene Offensiven der Wehrmacht mit, etwa die Überfälle auf Belgien und auf Frankreich. Später kam er auch in den Osten, also ins besetzte Polen und später auch nach Russland.

Immer wieder befand sich Mathias B. in der „Heimat“, also in Wien oder Umgebung. Von Jänner bis Mai 1942 wurde etwa seine Einheit in Wien aufgefrischt, im Oktober 1943 erkrankte er und bekam Erholungsurlaub in der Nähe seiner Familie. Insgesamt dreimal geriet er deswegen mit der Militärjustiz in Konflikt. An einem Wochenende im März 1942 hatte er Wochenendurlaub, konnte also die Kaserne verlassen. Er reiste nach Wien und traf FreundInnen. Auf der Rückfahrt in die Kaserne bemerkte er, dass er seinen Wehrpass – also das wichtigste Dokument eines Soldaten – verloren hatte. Er fuhr zurück und suchte es im Gebiet rund um den Franz-Josefs-Bahnhof, wo er in einem Hotel geschlafen hatte. Er fand es nicht.

„Der Verlust des Soldbuches beschäftigte mich so sehr, dass ich, ohne sofort eine Meldung zu machen, wieder zurück fuhr. Ich habe am Bahnhof und im Hotel nach dem Soldbuch gefragt. Dass ich das Soldbuch nicht wiederfand, ging mir immer im Kopf herum und ich traute mich nicht einrücken. Ich ging den ganzen Tag durch die Strassen Wiens und habe auch von Montag auf Dienstag nicht geschlafen. Ich bin immer herumgelaufen, wie ein Irrsinniger.“

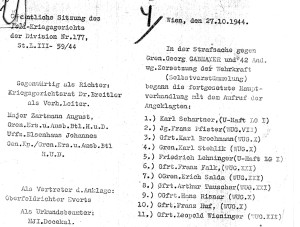

Zu diesem Zeitpunkt war seine Abwesenheit in der Kaserne längst angezeigt worden, die Maschinerie der Wehrmachtsjustiz suchte nach ihm. Da ihn mehrere Mitsoldaten gesehen hatten („B., der auf mich den Eindruck eines vollkommen verstörten Menschen machte, sagte bloss ich solle ihn…. Ich sah, dass mit B. nichts anzufangen war und stieg wieder in die Strassenbahn ein.“) war das nicht allzuschwer: Er wurde von der Wehrmachtsstreife verhaftet, verhört, in eines der Wiener Militärgefängnis eingeliefert und am 11.3.1942 vom Gericht der Division 177 zu 5 Wochen geschärften Arrest verurteilt. Das Urteil selbst war tatsächlich recht milde, zum Verhängnis wurde Mathias B. vielmehr, dass das Urteil „zur Frontbewährung ausgesetzt wurde“. Das heißt: Er musste an der Front Dienst tun und an gefährlichen Einsätzen (für die er keine Eignung hatte) teilnehmen.

Bis Ende 1943 gelang es ihm offenbar hier mitzumachen, dann wurde er krank und durfte wieder in die Nähe von Wien um sich zu erholen. Als er wieder an die Front kommen sollte „verlängerte“ er einen Wochenendurlaub um ein paar Tage:

„Ich wollte über Sonntag dort bleiben und am Montag früh um 4 Uhr wegfahren, versäumte aber den Zug und da ich ja ohnehin nicht mehr rechtzeitig zur Truppe kommen konnte, blieb ich noch zu Hause bis ich am Freitag den 4.2.1944 in meiner Wohnung festgenommen wurde.“

Diesmal wurde er ins WUG XIX (Wien-Döbling) eingeleifert und saß dort bis Ende Februar 1943, das Urteil lautete dann auf sechs Monate, er aber sofort wieder zur „Frontbewährung“. Den Transport zur Front verpasste er jedoch, da er – Zufall oder nicht – während der Zugfahrt zur Kaserne krank wurde und wieder zur seiner Frau zurückfuhr. Dort wurde er nun zum dritten Mal festgenommen, diesmal ins WUG VII (Wien-Neubau) gebracht und am 29.3.1944 dann erneut vom Gericht der Division 177 verurteilt. Diesmal musste er seine Frontbewährung aber in einer „Feldstrafgefangenenabteilung“ ableisten. Vom WUG VII wurde er im April 1944 ins das Wehrmachtsgefängnis Glatz überstellt, im Mai dann zur Feldstrafgefangenenabteilung 4.

Schon drei Monate später war er vermisst. Der letzte Eintrag in seinem Akt lautet: „B. ist bei Lapkowa (Estl. Nordfront) am 8.8. vermisst!“. Das Schattendorfer Kriegerdenkmal führt seinen Namen nicht.

Rechtliche Anmerkung: Der Akt zu B. liegt im Östrerreichischen Staatsarchiv. Die Auslegung des Archivgesetzes und des Datenschutzgesetzes durch das Östrerreichische Staatsarchiv lässt es nicht zu den Namen von Mathias B. ganz zu nennen wenn nicht dessen Tod bewiesen ist. Obwohl B. seit 71 Jahren vermisst ist (Stand 2015) gelang es uns nicht bei den betreffenden Stellen in Wien, dem Burgenland und der Heimatgemeinde den verlangten Todesnachweis dem Österreichischen Staatsarchiv beizubringen.

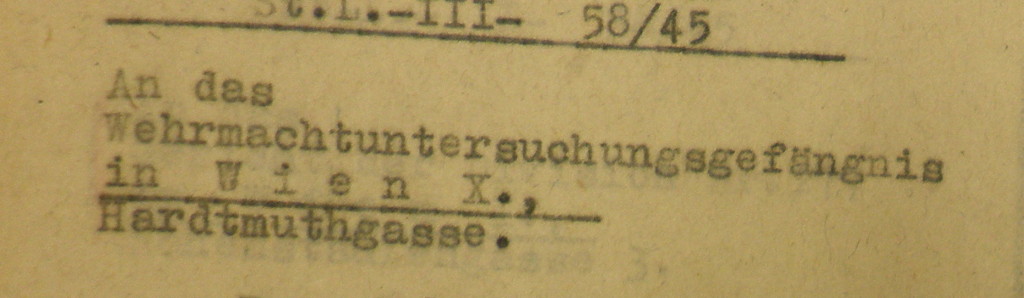

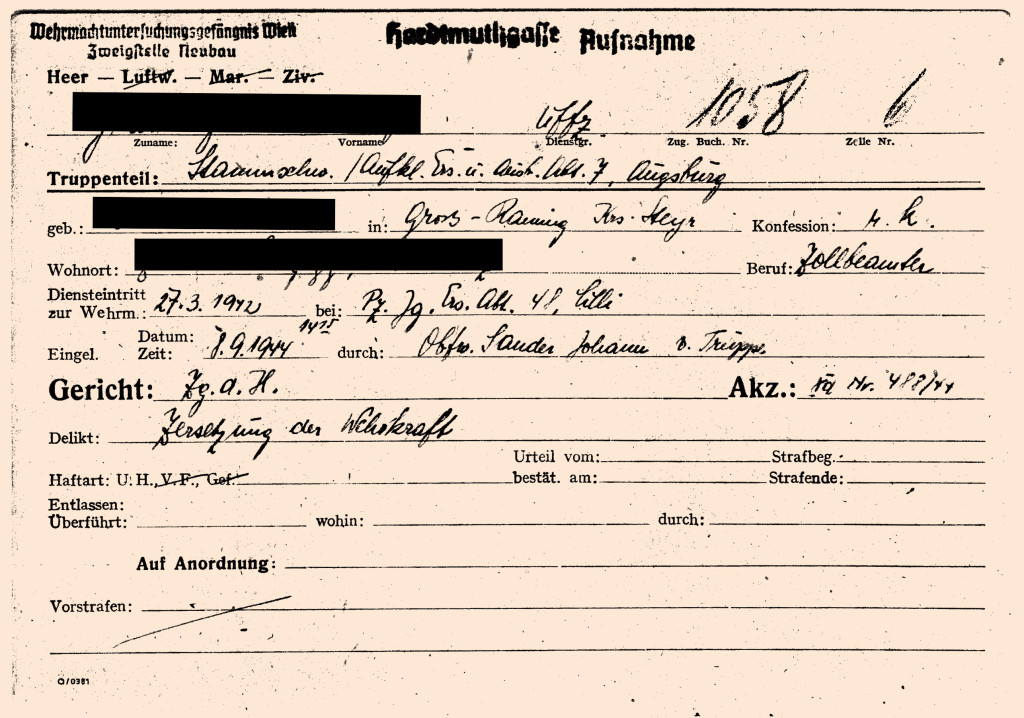

Am 30. April 2015 wurde im Bezirk Favoriten am ehemaligen Wehrmachtsgefängnis von der Bezirksvertretung eine ausführliche Gedenktafel errichtet. Die Gedenktafel stellt durch das mittig platzierte “X” einen optischen Bezug zum zentralen Denkmal am Ballhausplatz her. Aus der Einladung:

Bezirksvorsteherin Hermine Mospointner und der Arbeitskreis Gedenkpolitik der Bezirksvertretung laden ein zur

Feierlichen Enthüllung einer Gedenktafel am ehemaligen Wehrmachtsuntersuchungs-Gefängnis Wien 10, Hardtmuthgasse 40-42

am Donnerstag, dem 30. April 2015 um 17:00 Uhr

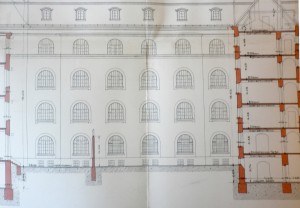

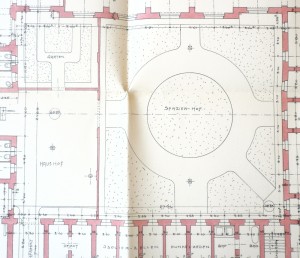

Das Gebäude der heutigen Justizanstalt Favoriten diente von 1938-1945 als Wehrmachtsuntersuchungsgefängnis („WUG X“). Es war damit Teil des nationalsozialistischen Terror- und Unrechtssystems.

Dieses Gefängnis war die größte Militärhaftanstalt Wiens. Tausende Menschen befanden sich hier in Untersuchungshaft und warteten auf ihre Verfahren. Todesurteile ließ die Wehrmachtsjustiz an zwei Hinrichtungsorten in Wien vollstrecken: Durch Erschießung am Schießplatz Kagran oder durch Köpfen oder Hängen im Land(es)gericht I.Die juristische Rehabilitierung von Wehrmachtsdeserteuren und anderen Opfern der NS-Militärjustiz begann in Österreich erst in den späten 1990er Jahren.

Auch im öffentlichen Raum findet dieser Prozess seinen Niederschlag. Seit Oktober 2014 erinnert am Ballhausplatz ein Denkmal an die Opfer der NS-Militärjustiz.

Ablauf:

1. Begrüßung Bezirksvorsteherin Hermine Mospointner

2. Der Arbeitskreis Gedenkpolitik der Bezirks- vertretung, Vorsitzende Bezirksrätin Sascha Resch

3. „Gedenken und Mahnen- Erinnerungspolitik und Gedächtnislandschaften in Wien“, Dr.in Claudia Kuretsidis-Haider, Leiterin der Forschungsstelle Nachkriegsjustiz am Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes

Mehr Infos zum Ort ansich gibt es hier: Wehrmachtsuntersuchungsgefängnis Favoriten (WUG X).

Danke an Michael Schmid für das Überlassen der drei Fotos (Alle Rechte bei schmid-photography.com).

Fallbeispiel zum WUG X: Familie Ulsamer

Bild von Edgar Ulsamer, darunter seine Verfolgungsgründe: „Desertion, amerikanischer Fallschirmagent“

Bildquelle: Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands / www.doew.at

Edgar Ulsamer ist am 23.8.1924 in Wien zur Welt gekommen, sein Eltern waren Karl und Herta Ulsamer. Beim „Anschluss“ Österreichs an Deutschland war Edgar 13 Jahre alt. Er besuchte in Wien die Volksschule, dann ein Realgymnasium, engagierte sich bei der Hitlerjugend. Zu Ostern 1942 bestand er die Matura. Er inskribierte gleich darauf an der Universität Wien um Zeitungswissenschaften zu studieren, wurde aber eingezogen: erst zum Reichsarbeitsdienst, nach seinem 18. Geburtstag im Herbst 1942 zur Wehrmacht. Ausgebildet in einer Nachrichteneinheit kam er Ende 1943 an die italienische Front. Zu diesem Zeitpunkt hatte die US-Armee Italien zu einem großen Teil befreit, am 7. Jänner 1944 wurde Edgar mit seiner Einheit gefangengenommen.

Im Kriegsgefangenenlager meldete sich Edgar Ulsamer freiwillig, die Alliierten im Kampf gegen Deutschland zu unterstützen. Er wurde in einem Kurs ausgebildet, etwa im Fallschirmspringen, Umgang mit Funkgeräten, Sprengstoff und amerikanischen Waffen. Er war dabei auch mit anderen Österreicher zusammen. Im Herbst 1944 sprang er zusammen mit zwei anderen Österreichern und dem amerikanischen Captain Taylor über dem Neusiedlersee ab, da die drei Österreicher dort Verwandte und Bekannte hatten, von denen sie Unterstützung erwarteten. Ihr Auftrag war, Nachrichten für taktische Flugangriffe zu sammeln und wenn möglich Kontakte zu PartisanInnen aufzunehmen. Edgar traf seine Mutter, welche ihren Sohn mehrfach in den Verstecken um den Neusiedlersee besuchte und Verpflegung brachte. Auch Edgars Vater, Karl Ulsamer, besuchte seinen Sohn – jedoch mit dem Ziel, ihn davon zu überzeugen sich zu stellen. Erst beim zweiten Besuch gab er dieses Vorhaben auf und unterstützte seinen Sohn. Bekannte aus Wiener Neustadt erklärten sich erst bereit die Abgesprungenen aufzunehmen, zeigte sie dann jedoch bei der Polizei an.

Die Gestapo nahm sie alle rund um den 30.November 1944 fest. Erst später wurde festgestellt, dass sie der Wehrmachtsjustiz übergeben werden müssten, da Edgar ja Soldat und Karl Offizier war. Nur Herta Ulsamer verblieb durchgehend im Gefangenenhaus des Landgerichts. Edgar befand sich bis 1.März 1945 im Polizeigefangenhaus an der Rossauerlände, kam dann ins WUG X. Die anderen drei befanden sich in anderen Haftanstalten. Am 11.März 1945 wurden Edgar Ulsamer, seine zwei Kollegen und sein Vater vom 4. Senat des Reichkriegsgerichts in Wien (Schwindgasse 8) wegen „Kriegsverrat, Spionage und Fahnenflucht“ zum Tode verurteilt. Die Hinrichtung war für 4. April 1945 angesetzt, die Rote Armee startete am 6. April 1945 die Befreiung Wiens von Süden her. Schon Tage zuvor wurde daher das Gefängnis evakuiert. Karl und Edgar gelang während der Evakuierung die Flucht. Herta Ulsamer kam am 6.April 1945 frei.

Dezember 2010: Koalitionsvereinbarung der rot-grünen Stadtregierung: Entscheidung zur Errichtung eines Denkmals für Deserteure der Wehrmacht in Wien.

Mai 2011: Auf Initiative des Personenkomitees „Gerechtigkeit für die Opfer der NS-Militärjustiz“ (im folgenden „Personenkomitee“) und den Grünen erstes Treffen zwischen Vertretern des Personenkomitees und SP-Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny (Kulturabteilung der Stadt Wien, kurz: MA 7). Letzterer stellt die baldige Bildung einer Arbeitsgruppe in Aussicht, die wissenschaftliche Grundlagen und andere wichtige Voraussetzungen für den Denkmalprozess erarbeiten sollte. Das Personenkomitee kritisiert kurz darauf in einem Schreiben an den Stadtrat den aus seiner Sicht fehlenden Nachdruck der MA 7 hinsichtlich eines konkreten Umsetzungsplans. Der Stadtrat verwahrt sich in einem Antwortschreiben vom 23. Mai gegen den Vorwurf der „Ärmelschonermentalität“ von Seiten des Personenkomitees – Initiativen des Stadtratbüros für das Projekt bleiben dann allerdings bis zum Herbst aus.

Oktober 2011: Gedenkveranstaltung für die Opfer der NS-Militärjustiz in Kagran: Kulturstadtrat Mailath-Pokorny spricht sich in einer Rede für die zügige Errichtung des Denkmals aus und nennt als Termin der Fertigstellung das Jahr 2012. Grüne und Personenkomitee bringen verschiedene Persönlichkeiten zur Leitung einer Kommission ins Gespräch, die den Denkmalprozess koordinieren soll,darunter die damalige Leiterin des Dokumentationsarchivs des Österreichischen Widerstands (DÖW) Brigitte Bailer, die Rektorin der Akademie für Bildende Künste Eva Blimlinger, die ehemalige Grüne Wiener Stadträtin Friedrun Huemer, den Politikwissenschaftler Walter Manoschek, die damalige Volksanwältin Terezija Stoisits sowie den ehemaligen Obmann des grünen Parlamentsklubs Andreas Wabl. Daraufhin benennt die MA 7 als ihren Kandidaten mit Manfried Rauchensteiner den ehemaligen Leiter des Heeresgeschichtlichen Museums in Wien.

November 2011: Konstituierende Sitzung des Gremiums, das den Denkmalprozess koordinierend begleiten soll. Darin vertreten sind verschiedene Magistratsabteilungen der Stadt Wien wie die MA 9 (Wien Bibliothek im Rathaus), die MA 8 (Wiener Stadt- und Landesarchiv), die MA 7 (Kulturabteilung der Stadt Wien), die MA 19 (Architektur und Stadtgestaltung), ferner das DÖW, das Personenkomitee, sowie FachwissenschaftlerInnen (Magnus Koch, Peter Bruck) und mit der ehemaligen grünen Stadträtin Friedrun Huemer eine Aktivistin der ersten Stunde; mit Karl Albrecht-Weinberger und Magnus Koch werden zwei Koordinatoren benannt, die die organisatorische und inhaltliche Arbeit vorantreiben sollen. Die Kommission setzt sich zum Ziel, das Denkmal innerhalb eines Jahres zu errichten.

Drei Arbeitsgruppen in der Kommission haben die Aufgabe, Vorschläge zu den Themenbereichen Standort, Inhalt und Nachnutzung/Vermittlung zu erarbeiten – die letztendliche Entscheidung über den Standort des Denkmals bleibt allerdings den politischen EntscheidungsträgerInnen vorbehalten (Bürgermeister, Klubobleute der Koalitionsparteien). Im Rahmen dieser ersten Sitzung wird auch entschieden, die künstlerische Gestaltung des Denkmals in einem Wettbewerb auszuschreiben. Auf Vorschlag von Stadtrat Mailath-Pokorny wird zur Abwicklung des geplanten Wettbewerbs die städtische KÖR (Kunst im öffentlichen Raum GmbH) beauftragt.

Dezember 2011: Erste Sitzung der AG (Arbeitsgemeinschaft) zur Standortfrage des Denkmals. Eine Vorschlagsliste möglicher Örtlichkeiten liegt vor: Heldenplatz, Ballhausplatz, Friedrich-Schmidt-Platz, Grete-Rehor-Park, Julius- Raab-Platz, Schottengasse/Bastei, Schwarzenbergplatz, Elderschplatz, Ostarrichi Park, Rossauer Lände, Schlickplatz und Schmerlingplatz, erarbeitet vom Politikwissenschaftler Mathias Lichtenwagner. Das Personenkomitee favorisiert den Heldenplatz als gewünschten Standort für das Denkmal. Die MA 7 und MA 19 äußern demgegenüber Bedenken, weil dies pragmatisch und politisch schwer durchsetzbar sei. Inhaltlich schlägt das Personenkomitee vor, die vielen Wiener Standorte der NS-Militärjustiz (Dienststellen, Gerichtstandorte, Haft- und Hinrichtungsstätten) in das Denkmalkonzept einfließen zu lassen und damit sichtbar zu machen.

Januar 2012: Erste Sitzung der AG zur Frage der wissenschaftlichen Grundlagen: Über den im Vorfeld ausgesandten Widmungstext (Mission Statement) herrscht im Wesentlichen Konsens und es werden verbindliche Kriterien für den Standort festgelegt: Zentralität, gedenkpolitische und inhaltliche Relevanz, Würde des Ortes.

Anlässlich des internationalen Holocaust-Gedenktages am 27. Jänner, Beginn einer medialen Debatte um den Heldenplatz als künftigem Denkmalstandort: Kameradschaftsbund und FPÖ sprechen sich allgemein gegen das Deserteursdenkmal aus. Der grüne Nationalratsabgeordneter Harald Walser favorisiert in der Presse den Heldenplatz, Verteidigungsminister Norbert Darabos und der Wiener Professor für Zeitgeschichte Oliver Rathkolb sprechen sich gegen diesen Standort aus – befürworten das Denkmal für die Verfolgten der NS-Militärjustiz allerdings grundsätzlich. Der Kulturstadtrat korrigiert den im Oktober formulierten Zeitrahmen und spricht nun vom ersten Halbjahr 2013 als neue Zielvorgabe zur Fertigstellung des Denkmals. Das Personenkomitee kündigt an, das Gespräch mit dem für den Heldenplatz auf Seiten des Bundes zuständigen Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner (ÖVP) zu suchen.

Februar 2012: Ortstermin am Heldenplatz: VertreterInnen der AG Standort treffen Burghauptmann Reinhold Sahl und einen Vertreter des Bundesdenkmalamtes. Im Zuge des Gesprächs deutet der Burghauptmann an, dass gegenwärtig an einem neuen Raumnutzungskonzept für den Heldenplatz gearbeitet werde und daher die Umsetzung neuer Projekte unwahrscheinlich sei.

März 2012: Zweite Sitzung der AG Standort. Die Liste möglicher Denkmalstandorte verkürzt sich auf fünf Örtlichkeiten: Heldenplatz, Ballhausplatz, Grethe-Rehor-Park, Rossauer Lände und Julius-Raab- Platz. Die MA 7 stellt fest, dass die vom Personenkomitee in die Diskussion gebrachte Fläche am Ballhausplatz im städtischen Besitz ist – hier also die Entscheidung wesentlich einfacher herbeizuführen wäre als am Heldenplatz. Grünen-Klubchef David Ellensohn spricht sich in einem Beitrag des Fernsehmagazins Report für die Standorte Heldenplatz oder Ballhausplatz aus, Stadtrat Mailath-Pokorny will sich hingegen nicht festlegen; die Autoren des Beitrags fürchten „kleinliches Gezerre“ um den Standort. Auf Initiative des Personenkomitees kommt es zu einem Treffen zwischen Thomas Geldmacher (Obmann des Personenkomitees), Magnus Koch (mit der wissenschaftlichen Beratung der Stadt Wien in Sachen Deserteursdenkmal betrauter Zeithistoriker) und dem damaligen Vorstand des Instituts für Zeitgeschichte der Universität Wien Oliver Rathkolb. Dabei werden die Standorte Heldenplatz/Ballhausplatz erörtert.

April 2012: Zweite Kommissionssitzung in der MA 7: Verabschiedung des Mission Statements für das Denkmal. Standort Heldenplatz wird nun prioritär sondiert – bis Ende Mai sollen erste Ergebnisse dieser Sondierung vorliegen; der Stadtrat stellt in einem Interview mit der Kronen Zeitung fest, dass das Denkmal bis Ende 2013 fertiggestellt sein soll; der ORF bringt einen Zeit im Bild-Beitrag zur Frage des künftigen Denkmalstandortes.

In der Kommissionssitzung sprechen sich mehrere Anwesende für den Standort Ballhausplatz aus, vor allem aufgrund des Vorteils, dass die Liegenschaft im alleinigen Besitz der Stadt Wien ist: Im Gegensatz zum Heldenplatz müssten hier nicht divergierende Interessen unterschiedlicher Anrainer aufeinander abgestimmt und Belange des Denkmalschutzes nicht im Kontext eines neuen Raumnutzungskonzeptes berücksichtigt werden.

Mai 2012: Vertreter des Personenkomitees und der Nationalratsabgeordnete Alexander Van der Bellen (Grüne) treffen den für den Heldenplatz zuständigen Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner (ÖVP). Dieser signalisiert Offenheit hinsichtlich des Standortes Heldenplatz, formuliert als notwendigen nächsten Schritt allerdings eine direkte Ansprache durch die Stadt Wien und regt die Bildung einer gemeinsamen Arbeitsgruppe an, die den Prozess der Verwirklichung des Denkmals vorantreibt.

Stadtrat Mailath-Pokorny äußert sich in der Kronen Zeitung zur Diskussion um die Neugestaltung der Krypta am Heldenplatz. Er regt an, „die nahen Asphaltflächen auch für weitere Opfergruppen zu nutzen.“ Damit könne – so der Stadtrat – „ein zentraler Gedächtnisort der jüngeren österreichischen Geschichte entstehen.“ Der Entscheidungszeitraum dafür sei „spätestens in einem Jahr“. Daraufhin werfen Grünen-Klubchef Ellensohn und der Ehrenobmann des Personenkomitees, Richard Wadani, dem Stadtrat ebenfalls in der Kronen Zeitung eine „Verzögerungstaktik“ vor. Stadtrat Mailath-Pokorny dementiert und sichert im Gespräch mit dem Kurier zu, dass der Zeitplan zur Enthüllung des Deserteursdenkmals im Jahr 2013 nach wie vor gelte, zumal Gespräche mit dem Wirtschaftsminister im Laufen seien.

Juni 2012: Verteidigungsminister Darabos spricht sich gegenüber dem Kurier erstmals öffentlich für den Denkmalstandort Heldenplatz aus; die MA 7 stellt ein baldiges Treffen Mailath-Pokornys und des Wirtschaftsministers in Aussicht; am 6. Juni trifft der Zeithistoriker Magnus Koch die Generaldirektorin der österreichischen Nationalbibliothek, Johanna Rachinger, um ihre Position zum Standort Heldenplatz zu sondieren – sie äußert sich in dieser Frage grundsätzlich positiv; gleichzeitig positioniert sich Kunstsenatspräsident Josef Winkler in einem APA-Gespräch zugunsten eines Deserteursdenkmals auf dem Heldenplatz; Bundesdenkmalamt und Burghauptmannschaft verhalten sich abwartend und verweisen darauf, dass dies noch Sache der Stadt sei. Am 23. Juni widmen die Salzburger Nachrichten den Deserteuren der Wehrmacht und der Frage nach dem Umgang mit dem Thema eine umfangreichen Wochenendbeilage.

Im Juni 2012 beschließt zeitgleich die Hamburger Bürgerschaft einstimmig (SPD, CDU, Grüne und FDP), dass auch in der Hansestadt ein Deserteursdenkmal an zentraler Stelle errichtet werden soll.

Juli 2012: Am 3. Juli äußert sich die Zeithistorikerin Heidemarie Uhl gegenüber derm ORF zum Umbau der Krypta am Heldenplatz. Anlass ist das Auffinden des Namens eines NS-Kriegsverbrechers in den Totenbüchern der Krypta. Uhl plädiert für die Einbindung des Deserteursdenkmals in die bereits bestehende Gedenkstätte am Äußeren Burgtor. Nur wenige Wochen zuvor, am 23. Juni 2012, hatte sie im Standard grundsätzliche Kritik an der gedenkpolitischen Konstellation am Heldentor geübt. Das Personenkomitee reagiert am nächsten Tag mit einer OTS-Aussendung, in der sie die Position Uhls kritisiert: Eine Vermischung des Gedenkens an die toten Wehrmachtssoldaten und die Verfolgten der NS-Militärjustiz würde „das nationale Opferkollektiv der Achtzigerjahre“ wieder erstehen lassen.

August 2012: Die Sommermonate stehen im Zeichen des Wartens auf eine Entscheidung in der Standortfrage. Die Fakten liegen spätestens seit dem Frühjahr auf dem Tisch, allerdings ist kein Fortschritt in der Sache erkennbar. Der Kurier zitiert Experten wie Walter Manoschek, Eva Blimlinger und Brigitte Bailer, die ihrer Sorge Ausdruck verleihen, dass den Deserteuren die Zeit davon läuft. Wenig später ist im Standard zu lesen, dass die Errichtung des Denkmals „verschleppt“ werde. Thomas Geldmacher vom Personenkomitee kritisiert vor allem das fehlende Engagement seitens der Stadt. Das Büro der Kulturabteilung dementiert dies einmal mehr und stellt fest, dass das Projekt voll im Zeitplan sei. Unklar bleibt allerdings weiterhin, welche Initiativen ergriffen werden, um die Möglichkeiten der jeweiligen Standorte Heldenplatz und Ballhausplatz auszuloten.

September 2012: Nachdem sich abzeichnet, dass sich hinsichtlich des Standorts Heldenplatz kaum etwas bewegen lässt (Bericht in Ö1), setzt sich das Personenkomitee aus pragmatischen Gründen nun auch öffentlich für den Ballhausplatz als Denkmalstandort ein. Der Ballhausplatz ist aus unterschiedlichen Gründen eine gute Wahl: Die Lage des Denkmals direkt gegenüber von Bundeskanzleramt und dem Sitz des Bundespräsidenten, so der Historiker Magnus Koch, wäre auch „ein Bekenntnis des neutralen Österreich zu Rechtsstaatlichkeit, Zivilcourage und der Freiheit des Einzelnen gegenüber staatlicher Verfolgung.“ Gleichzeitig bestehen Sichtbeziehungen sowohl zum „Hitler-Balkon“, dem Symbol für die staatliche Selbstaufgabe Österreichs im Jahr 1938, als auch zum Äußeren Burgtor mit seinen zentralen Gedenkstätten für die gefallenen Soldaten der beiden Weltkriege sowie für die Toten des Widerstandskampfes gegen den Nationalsozialismus.

Das Personenkomitee entscheidet, die seit 2002 alljährlich am 26. Oktober stattfindende Gedenkfeier zur Erinnerung an die Opfer der NS-Militärjustiz erstmals – auch ohne Denkmal – am Ballhausplatz abzuhalten, und nicht wie bisher am ehemaligen Militärschießplatz in Wien-Kagran. Am 20. September 2012 melden sich als Teilnehmer Clemens Jabloner (damaliger Präsident des Verwaltungsgerichtshofes), Eva Blimlinger (Rektorin der Akademie der Bildenden Künste), Albrecht Konecny (ehem. SP-Bundesrat und Abgeordneter im EU-Parlament), Alexander Van der Bellen (ehemaliger Bundessprecher der Grünen) und Johannes Jarolim (Justizssprecher der SP) an. Die Bundespolizeidirektion Wien sagt zwar ab – die Anmeldungen zeigen jedoch, wie prominent und breit aufgestellt die Unterstützung für ein Deserteursdenkmal am Ballhausplatz ist.

Oktober 2012: Der Monat, in dem Richard Wadani, Wehrmachtsdeserteur und Ehrenobmann des Personenkomitees, seinen 90. Geburtstag feiert, bringt die Entscheidung. Wadani äußerte sich wegen der langsamen Entwicklung gegenüber dem Standard mit deutlichen Worten: „Ich glaube, die wollen kein Denkmal.“ Am 12. Oktober dann die überraschende Entscheidung: Kulturstadtrat Mailath-Pokorny und Grünen-Klubchef Ellensohn verkünden, dass das „Denkmal für die Verfolgten der NS-Militärjustiz“ – so die offizielle Bezeichnung – am Ballhausplatz errichtet und die Stadt Wien in diesem Kontext einen KünstlerInnenwettbewerb ausschreiben wird. Enthüllt werden sollte das Denkmal im Jahr 2013.

Neben dem Kameradschaftsbund, der sich gegenüber der Denkmalserrichtung bereits zuvor ablehnend geäußert hat, reagiert nun auch die FPÖ. Sie protestiert gegen das Denkmal, zumal Desertion bis heute „international geächtet“ sei. Damit bleibt die Partei ihrer jahrzehntelangen Position treu, nicht zwischen dem Zweiten Weltkrieg als völkerrechtswidrigem Angriffs- und Vernichtungskrieg und anderen bewaffneten Konflikten, bzw. zwischen dem Verhalten von Soldaten in der Wehrmacht und Bundesheer, differenzieren zu wollen.

Auf einem Rathausempfang anlässlich des 90. Geburtstages von Richard Wadani würdigt der Wiener Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) Wadanis Lebenswerk und bringt Scham darüber zum Ausdruck, dass eine Anerkennung der Opfer der NS-Militärjustiz in Wien erst so spät stattfindet.

November 2012: Auch internationale Medien berichten über den Wiener Beschluss: Le Monde und die BBC greifen das Thema auf und die deutsche tageszeitung meldet die Entscheidung der Stadt Wien, das Denkmal für die Verfolgten der NS-Militärjustiz am Ballhausplatz errichten zu wollen. Gleichzeitig stellen Wiener FP-Bezirksräte der Inneren Stadt einen Antrag, das Deserteursdenkmal nicht zu errichten, da dies vom Bundesheer als Provokation empfunden werden müsse.

Der Wiener Kulturausschuss beschließt ein Budget von 220.000 Euro für das zu errichtende Denkmal. Darin enthalten sind das Honorar für die beteiligten Kunstschaffenden, die Bau- und Erdarbeiten sowie die Ausrichtung des Wettbewerbs, die die KÖR später an eine externe Firma vergeben wird. Nicht enthalten im Budget ist Geld für die notwendige Konzeptionierung für die Vermittlungsarbeit rund um das Denkmal (begleitende Website, Bildungs- und Informationsarbeit für Schulen und Universitäten, Vermittlungsarbeit für TouristInnen usw.).

Die KÖR plant einen geladenen Wettbewerb mit folgendem Zeitplan: Bis zum Februar 2013 sollen Wettbewerbsunterlagen mit inhaltlichen und formalen Kriterien zur Denkmalsgestaltung vorliegen; bis Frühjahr 2013 soll entschieden sein, welche KünstlerInnen geladen werden. Im Sommer desselben Jahres sollte der Wettbewerb abgeschlossen sein.

Zeitgleich meldet der Standard, dass auch die Stadt Bregenz im Vorarlberg ein Deserteursdenkmal errichten will. Der Bregenzer Kulturausschuss setzt dafür eine Arbeitsgruppe ein, die bis Februar 2013 Vorschläge erarbeiten soll.

Dezember 2012: In der KÖR findet am 17. Dezember die konstituierende Sitzung des Wettbewerb-Beirats statt. Dabei werden Grundzüge des auszurichtenden Wettbewerbs festgelegt. Die Vorstellungen der Beteiligten gehen – vor allem was die Zahl der einzuladenden KünstlerInnen betrifft – auseinander. Die KÖR denkt an insgesamt fünf bis sieben KünstlerInnen, während das Personenkomitee eine umfangreichere Vorschlagsliste vorlegt und von mindestens 15 Teams oder Einzelpersonen ausgeht, um eine ausreichende Vielfalt an Einreichungen, die auch internationalen Standards genügen, zu gewährleisten.

Zudem kritisiert das Personenkomitee, dass der Betrag von 220.000 Euro nicht ausreichend erscheint, um der Bedeutung des Denkmals gerecht zu werden.

Die von der MA 7 im November 2011 eingesetzten Kommissionen zur begleitenden Beratung zum Denkmal werden nicht wieder tagen. Eine Arbeitsgruppe zur Frage der Nachnutzung des Denkmals wird – anders als in der konstituierenden Sitzung der Hauptkommission im November 2011 vorgesehen – nicht eingesetzt. Die Nachnutzungsfrage ist damit aus dem Denkmalprojekt ausgeklammert.

Januar 2013: Der von der Stadt Wien für die inhaltlichen Belange des Denkmals beauftragte Historiker Magnus Koch sondiert bei ersten Wiener Institutionen das Interesse an einer Kooperation in Sachen Vermittlungsarbeit rund um das Denkmal am Ballhausplatz. Von Jänner bis März führt er Gespräche mit Vertretern des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur, dem Wiener Stadt- und Landesarchiv, dem Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstands, der Wien Bibliothek, der WienTourismus sowie den ViennaTouristguides.

Zeitgleich beschließt in Bregenz eine Arbeitsgruppe im Auftrag des Kulturamtes der Stadt die Ausschreibung eines internationalen Ideenwettbewerbs zu einem Deserteursdenkmal, das bis zum Frühjahr 2014 errichtet sein sollte. Ab Mai 2013 soll aus den eingegangenen Ideen eine Auswahl getroffen und die jeweiligen KünstlerInnen eingeladen werden, einen ausführlichen Entwurf einzureichen. Eingerichtet werden soll außerdem eine international besetzte Jury.

Februar 2013: Die Planungen für die konstituierende Sitzung des Beurteilungsgremiums in Wien laufen; im Vorfeld des Treffens kritisiert der Historiker Peter Pirker, ebenfalls Mitglied des Personenkomitees, im Standard die schlechte finanzielle Ausstattung des Denkmals: „Man versucht das Denkmal möglichst klein zu halten.“ Auch die vom Personenkomitee als Vertreterin im Beurteilungsgremium benannte Juliane Alton (Geschäftsführerin der IG Kultur Vorarlberg und Vorstandsmitglied der IG Kultur Österreich) kritisiert gegenüber Andreas Koller von den Salzburger Nachrichten, dass das Budget zu klein, und die technischen und formalen Bedingungen für die KünstlerInnen zu restriktiv seien. Vergleichbare Denkmale in der Bundesrepublik Deutschland, etwa für die ermordeten Sinti und Roma, seien mit 2,8 Millionen Euro budgetiert – ein „lebendiges Denkmal“ sei offenbar von Seiten der Stadt Wien nicht erwünscht. VertreterInnen der KÖR sowie der Stadt halten dem entgegen, das Projekt sei finanziell gut ausgestattet.

März 2013: Das Beratungsgremium tagt erstmals am 5. März in Wien. Im Gremium vertreten sind:

Ohne Stimmberechtigung sind vertreten:

Die Beschlüsse und Beratungen des Gremiums werden vertraulich behandelt. Laut OTS-Meldung vom 6. März gibt die KÖR bekannt, dass 11 KünstlerInnen bzw. Teams für den Wettbewerb eingeladen wurden. Im März verschickt die Firma kultursupport.at die Wettbewerbsunterlagen an die geladenen KünstlerInnen.

Unterdessen fordert auch Grünen-Obfrau Ewa Glawischnig eine Verdoppelung des Budgets für das Denkmal für die Verfolgten der NS-Militärjustiz, zumal auch der Bund Verantwortung übernehmen müsse.

Die HistorikerInnen Lisa Rettl und Magnus Koch reichen ein Konzept nebst Projektantrag für die Informationsvermittlung rund um das Denkmal am Ballhausplatz bei Zukunftsfonds und Nationalfonds ein.

April 2013: Am 8. April findet am Ballhausplatz eine Ortsbegehung mit den geladenen KünstlerInnen statt: Luis Camnitzer, Claire Fontaine, Vera Frenkel, Johanna und Helmut Kandl, Ernst Logar, Olaf Nicolai, Nicole Six und Paul Petritsch, Michael Seilstorfer, Heimo Zobernig. Aufgezeichnet auf den Asphalt ist jene Fläche, die für die Denkmalsgestaltung genutzt werden kann. Diskutiert werden vor allem technische Fragen (Licht, Strom, Bauliches usw.). Im Anschluss findet in der IG Architektur ein inhaltlich angelegter Workshop für allfällige Nachfragen statt, in dessen Rahmen Magnus Koch und Richard Wadani als Zeitzeuge auf die historischen und aktuellen Belange des Themas eingehen.

Der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg beschließt unterdessen, für das von der Bürgerschaft einstimmig beschlossene Denkmal für die Verfolgten der NS-Militärjustiz 730.000 Euro bereitzustellen. In der Senatsdrucksache wird die Empfehlung ausgesprochen, das Denkmal in der Nähe des Kriegerdenkmals für die Gefallenen des Hamburger Infanterie-Regiments 76 am Dammtorbahnhof zu errichten. Dieser Standort ist zentral gelegen und markiert zugleich den wichtigsten Ort der Auseinandersetzung um die Kriege des 20. Jahrhunderts in der Hansestadt.

April/Mai 2013: Am 28. Juni findet die entscheidende Jury-Sitzung in den Räumen der KÖR statt. Eingereicht hatten acht Künstlerinnen und Künstler aus dem In- und Ausland. Den Wettbewerb gewinnt schließlichder aus Berlin stammende Künstler Olaf Nicolai (OTS).

August 2013: Einreichung eines Projektantrags zur Nachnutzung/Vermittlung des Denkmals bzw. zur begleitenden Vermittlungsarbeit bei der MA 7 (Kultur) der Stadt Wien, später auch beim Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur.

Oktober 2013: Der Kulturstadtrat stellt gegenüber den Salzburger Nachrichten erstmals den zuvor ventilierten Eröffnungstermin 8. Mai 2014 in Frage und gibt bekannt, dass nun Herbst 2014 als Fertigstellungstermin angepeilt werde.

Februar 2014: Treffen der KÖR mit dem Künstler Olaf Nicolai, Kulturstadtrat Mailath-Pokorny und Klubchef Ellensohn am Ballhausplatz. Im Abendjournal des ORF nennt der Kulturstadtrat als möglichen Eröffnungstermin den 26. Oktober 2014. Spätestens bis dahin sollten auch „Vorschläge oder weiterführende Initiativen“ in Sachen Nachnutzung präsentiert werden. Konzeptionelle Vorarbeiten zum Denkmal könnten demnach also erst nach der Eröffnung im Herbst begonnen werden.

Unterdessen mahnen das Personenkomitee gemeinsam mit dem Künstler Olaf Nicolai eine rechtzeitige Planung und Gestaltung der Eröffnungsfeier ein. In einer Sitzung mit der KÖR unterbreiten Personenkomitee und Olaf Nicolai Vorschläge für ein künstlerisches und musikalisches Programm. Von Seiten der KÖR heißt es, dass es kein Budget für die Feier gebe.

März/April 2014: Das Personenkomitee lädt anlässlich des bevorstehenden Jahrestages der Befreiung Österreichs vom Nationalsozialismus am 8. Mai zu einer Festveranstaltung unter dem Motto „Hier entsteht ein Denkmal für Deserteure!“.

Die Veranstaltung findet an der Denkmal-Baustelle am Ballhausplatz statt. Zu den FestrednerInnen gehören die Historikerin Heidemarie Uhl, Grünen Klubchef Ellensohn und Justizsprecher Albert Steinhauser.

Mai 2014: Anlässlich der Feierstunde zum 8. Mai am Ballhausplatz kritisiert Thomas Geldmacher in einem Interview mit dem Kurier die nach wie vor ungeklärte Fragen zu Eröffnungstermin sowie das Fehlen von Plänen zur Einweihungsfeier. Das Büro des Kulturstadtrats stellt fest: „Zeitnah zur Eröffnung wird auch die Nachnutzung feststehen.“

Juli 2014: Unterdessen gehen die Arbeiten zur Errichtung des Denkmals weiter. Ein Eröffnungstermin wird öffentlich nicht genannt. Auch in die Frage der Nachnutzung kommt etwas Bewegung: Nachdem das Unterrichtsministerium logistische Unterstützung in Aussicht gestellt hatte, teilt der Nationalfonds der Republik Österreich dem Personenkomitee mit, das Nachnutzungsprojekt teilfinanzieren zu wollen; der Zukunftsfonds beteiligt sich schließlich ebenfalls und auch die Stadt Wien übernimmt einen Teil der Kosten für ein Maßnahmenpaket rund um die Informationsvermittlung.

August/ September 2014: Als Eröffnungstermin steht nun der 24. Oktober fest.

Oktober 2014: Das Denkmal wird am 24. Oktober am Ballhausplatz eröffnet (vgl. die ausführliche Dokumentation der Eröffnungsfeier).

Literaturhinweise

Magnus Koch: Deserteure vor dem Kanzleramt. In: Gedenkdienst Jg. 2013, Nr. 1., S.1/2.

Hannes Metzler: „Daraus kann etwas entstehen“. Das Denkmal für die Verfolgten der NS-Militärjustiz am Ballhausplatz (2000-2014). In: Alton, Juliane; Geldmacher, Thomas; Koch, Magnus; Metzler, Hannes (Hg.): „Verliehen für die Flucht von den Fahnen“. Das Wiener Denkmal für die Verfolgten der NS-Militärjustiz, Wien 2016, S. 30-47.

Der Landesverband Wien des KZ-Verbands hat am 30.1.2015 (bei schlechtem Wetter) eine Mahnwache am Deserteursdenkmal am Ballhausplatz abgehalten und einen Kranz niedergelegt. Im Folgenden zwei Videos und der Einladungstext.

Mahnwache im Gedenken an die Deserteure

Datum / Uhrzeit

30.01.2015

13:30 – 17:30Mahnwache und Kranzniederlegung

beim Deserteursdenkmal (Wien I, Ballhausplatz)Während Burschenschafter, die am selben Tag auf der anderen Seite des Heldenplatzes, in der Hofburg, tanzen, in Wehrmachtsdeserteuren “Verräter” sehen, ehren wir sie als die eigentlichen Helden, nach denen dieser Platz benannt sein sollte.

Viele der Deserteure verweigerten aus politischer Gegnerschaft zum NS-Regime den Gehorsam und liefen zu jenen “Feinden” über, die für die Befreiung Europas – und damit Österreichs – von der Nazi-Barbarei kämpften. Doch auch jene, deren Desertion keine unmittelbar politischen Motive hatte, halfen durch ihre mutige Tat mit, die Wehrmacht zu schwächen und damit den Krieg abzukürzen und die deutsche Niederlage zu beschleunigen.Ihnen zu Ehren legt der KZ-Verband um 13:30 Uhr einen Kranz nieder und hält anschließend bis zum Beginn der Kundgebungen gegen den Burschenschafterball eine Mahnwache ab. (Quelle)

Zwei Videos wurden von Renate Sassmann davon angefertigt und veröffentlicht, welche im Folgenden auch gezeigt werden sollen:

Video Nr. 1: “Friedl Garscha – Mahngedenken an unsere wahren Helden”, ebenso am 30.1.2015 (auch direkt bei youtube anschaubar):

Video Nr. 2: “Mahnwache des KZ-Verbandes beim Deserteurdenkmal am 30.1.2015” (auch direkt bei youtube anschaubar):

Themen des Abends:

– seine Desertion aus der Wehrmacht

– die Freie Österreichische Jugend (FÖJ) im ersten Nachkriegsjahrzehnt

– die Sportpolitik der KPÖ nach 1945 und

– den Umgang der österreichischen Nachkriegsgesellschaft mit den Opfern der NS-Militärjustiz

Eine Veranstaltung der Alfred Klahr Gesellschaft und des Wiener KZ-Verbands

Dienstag, 19. April 2016, 19.00

Kulturcafé 7Stern

Siebensterngasse 31, 1070 Wien

Buchtipp: Lisa Rettl/Magnus Koch: „Da habe ich gesprochen als Deserteur.“ Richard Wadani. Eine politische Biografie. Wien: Milena Verlag 2015, 295 S., 19,90 Euro

Für Sonntag, den 26.Oktober 2014 lud das “Personenkomitee ‘Gerechtigkeit für die Opfer der NS-Militärjustiz'” zur Gedenkfeier nach Kagran. Sowohl Einladung als auch die Feier standen unter dem Eindruck des zwei Tage zuvor eröffneten Deserteursdenkmals am Ballhausplatz. Aus der Einladung:

Auch wenn es kaum möglich schien: Die Republik hat sich verändert. Am 24. Oktober 2014 wird der Bundespräsident am Ballhausplatz feierlich das Denkmal für die Wehrmachtsdeserteure und alle anderen Verfolgten der

NS-Militärjustiz eröffnen. Dies wird der vorläufige Endpunkt einer Entwicklung sein, die einige wenige, der Kälte trotzende Unentwegte im Herbst 2002 im Donaupark angestoßen haben. Damals fand beim Gedenkstein auf dem Gelände des ehemaligen Militärschießplatzes Kagran die erste Kranzniederlegung für die Opfer der Wehrmachtsjustiz statt. Wir haben einen langen Weg zurückgelegt.Die Gedenkkultur mag – und das ist ja auch ein Grund zur Freude – ins politische Zentrum gerückt sein, aber das ist kein Grund für uns, die Peripherie zu vergessen. Wir versammeln uns daher auch heuer wieder am 26. Oktober 2014 um 10.30 Uhr beim Gedenkstein im Donaupark an der Arbeiterstrandbadstraße, um der ungehorsamen Soldaten und ZivilistInnen zu gedenken, die zwischen 1938 und 1945 von Wehrmacht und SS ermordet wurden.

Es sprechen:

Viktoria Spielmann, Vorsitzende der Bundesvertretung der Österreichischen HochschülerInnenschaftRichard Wadani, Wehrmachtsdeserteur und Ehrenobmann des Personenkomitees „Gerechtigkeit für die Opfer der NS-Militärjustiz“

Den Text der Rede von Viktoria Spielmann ist hier zu finden (Link ÖH-Homepage).

Alle Fotos zur Verfügung gestellt vom Archiv des Vereins “Personenkomitee ‘Gerechtigkeit für die Opfer der NS-Militärjustiz'”

Am 24. Oktober 2014 wurde durch einen Festakt am Ballhausplatz das Denkmal für die Verfolgten der NS-Militärjustiz eröffnet. Denkmalsetzerin ist die Stadt Wien.

Im Folgenden dokumentieren wir wichtige Aspekte der Eröffnungsfeier. Anbei das Programm, eine Sammlung von Fotos, Hörfiles und Videos sowie weitergehende Reaktionen und Resonanzen.

Programm:

- M!M – Eine Choreografie von Laurent Chétouane, gemeinsam erarbeitet und getanzt von Mikael Marklund, 2013/14 (einen digitalen Skizzenblock zur Choreografie finden Sie hier).

- Martina Taig, Geschäftsführerin KÖR (Kunst im öffentlichen Raum)

- David Ellensohn, Klubobmann der Grünen Wien Video

- Walter Manoschek, Politikwissenschaftler Redetext

Friedrich Cerha, Spiegel VI, aus dem Zyklus Spiegel I-VII für großes Orchester und Tonband, 1960/61, Klangforum Wien, ORF Symphonie Orchester Wien, Leitung: Friedrich Cerha

- Michael Häupl, Bürgermeister der Stadt Wien

- Richard Wadani, Zeitzeuge und Deserteur

- Kathrin Röggla, Schriftstellerin Redetext

- Josef Ostermayer, Bundesminister für Kunst und Kultur, Verfassung und öffentlichen Dienst Redetext

- Heinz Fischer, Bundespräsident der Republik Österreich Dokumentation

Chor Gegenstimmen, Sag Nein!, 2014 (ein Auszug aus der Ode an den Deserteur von Frederic Rzewski, Text: Kurt Tucholsky / Wolfgang Borchert)

Fotos Iris Ranzinger, freundlicherweise überlassen von KÖR – Kunst im öffentlichen Raum.

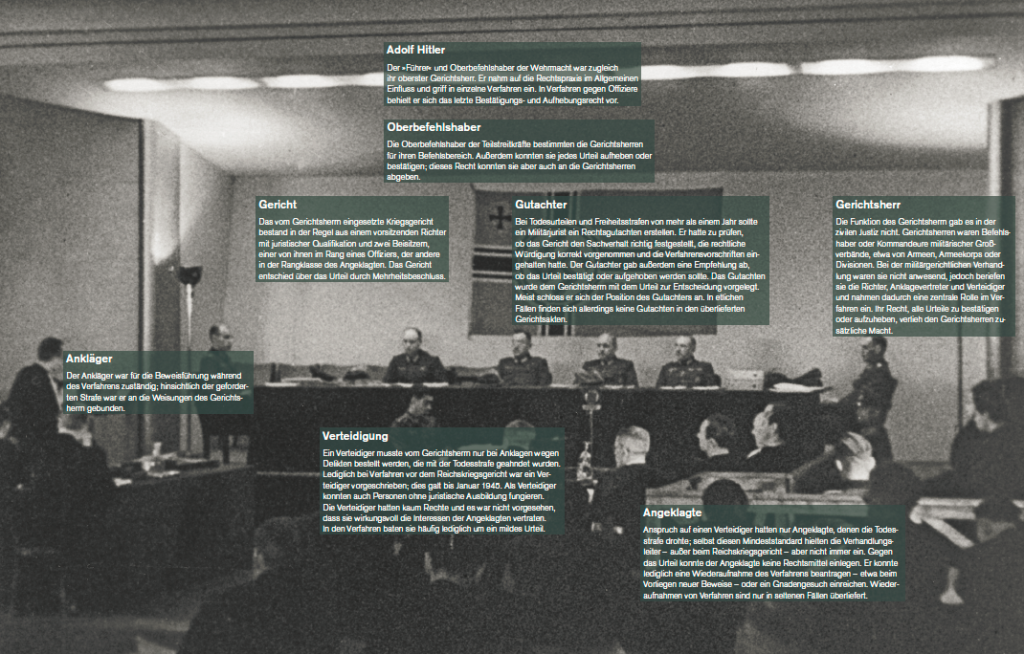

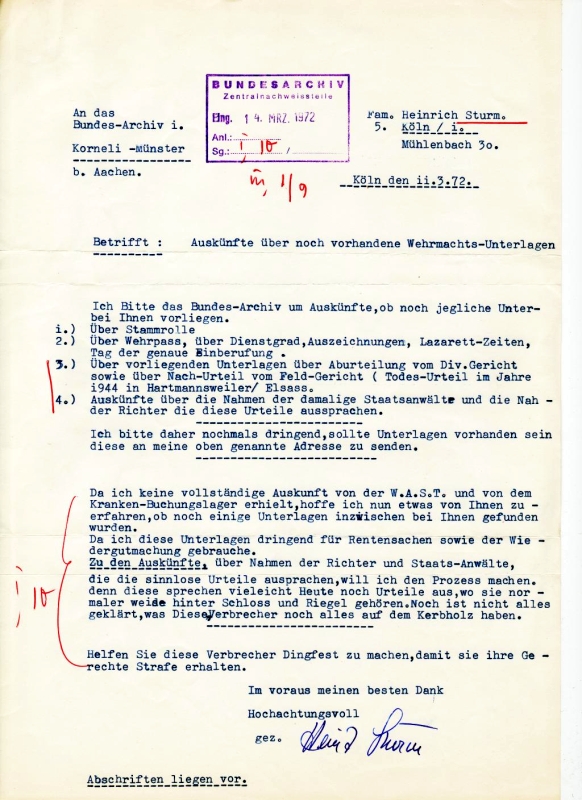

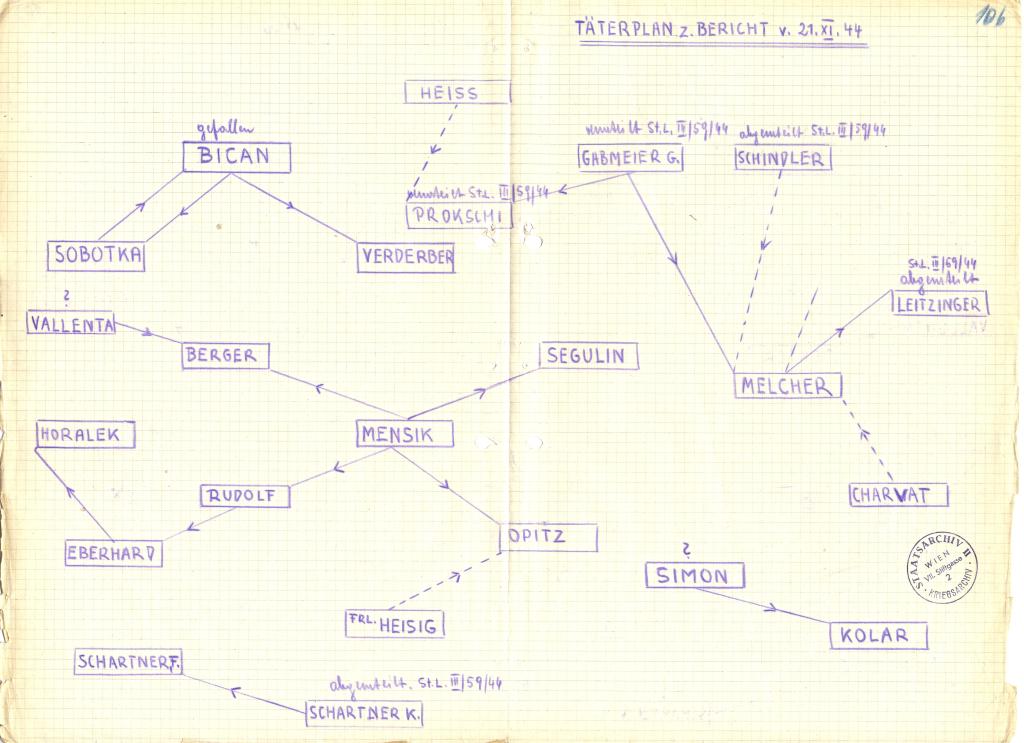

TÄTER

Rund 3.000 Richter dienten während des Zweiten Weltkrieges in den Reihen der Wehrmacht. Sie leiteten etwa drei Millionen Verfahren, vor allem gegen deutsche Soldaten, aber auch gegen Kriegsgefangene und ZivilistInnen im In- und Ausland – in diesen Fällen immer dann, wenn die Delikte militärische Belange berührten.

Wehrmachtjustiz und Kriegsführung

Die Aufgabe der Richter bestand darin, durch schnelle und harte Urteile Straftaten zu sühnen. Dabei verfolgten sie die Prinzipien von Abschreckung und »Erziehung«. Bei Wehrmachtangehörigen galt als oberstes Gebot die »Aufrechterhaltung der Manneszucht«, also die Bewahrung der Disziplin in der Truppe. Die Spitzen der Wehrmachtjustiz definierten ihre Rolle selbst als »scharfes Schwert in den Händen der Führung zur Erringung des Sieges«. Recht sollte sein, was der Truppe nützte.

Anspruch: Parteilichkeit

Diese Programmatik versinnbildlicht am besten jenes Symbol, das sich die nationalsozialistische Justiz (zivile und Militärjustiz) nach dem Machtantritt 1933 selbst gegeben hatte: Anknüpfend an die Personifikation des Rechts in der Justitia nach römischer Tradition, wird hier das nationalsozialistische Recht nicht durch eine Jungfrau, sondern durch das deutsche Wappentier, den Adler, verkörpert. Dabei handelt es sich allerdings nicht um den Reichs-, sondern um den (nach links blickenden) Parteiadler der Nationalsozialisten. Recht sollte im Deutschen Reich also keine staatliche sondern eine – im doppelten Sinne – parteiliche Angelegenheit sein. Gewollt ist auch die Auslassung der Augenbinde des Vorbildes der Justitia. Während die verbundenen Augen traditionell für die Unparteilichkeit der Justiz stehen – für das Richten ohne Ansehen der Person – so sieht der Parteiadler klar und steht umgekehrt für Parteilichkeit. Diese wird zusätzlich durch das Hakenkreuz als Zeichen für Partei und Staat im Zentrum des Symbols verstärkt. Das Bild wird komplettiert durch das nahezu grotesk vergrößerte (Richt-)Schwert, auf dem der Adler ruht; es steht für eine durch Härte und Abschreckung geprägte Strafpraxis.

Steuerung und »Unabhängigkeit«

Übersicht: Rollen und Funktionen an Wehrmachtgerichten entlang den Bestimmungen der Kriegsstrafverfahrensordnung.

Quelle: Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas

Gründe für die Urteilsbilanz Nach bisherigem Forschungsstand verhängten die meisten Militärjuristen harte Strafen äußerst bereitwillig. Die Gründe hierfür waren vielfältig. Grundsätzlich ist von einem hohen Maß an Übereinstimmung mit den Prinzipien des »Führerstaats« und den Kriegszielen des NS-Regimes auszugehen. Karrieredenken, Gruppendruck oder richterlicher Korpsgeist wogen grundsätzlich schwerer als vereinzelt in den Akten aufscheinende Bedenken gegenüber den von der Führung geforderten harten Urteilen. Schließlich hatte auch der Kriegsverlauf selbst Einfluss auf die richterlichen Entscheidungen: Um die sich seit 1943 immer klarer abzeichnende Niederlage noch abzuwenden, ging die Wehrmachtjustiz immer brutaler gegen jegliche Form von »Auflösungserscheinungen« vor, ganz gleich, ob bei den Gerichten im sogenannten Heimatkriegsgebiet oder an der Front.

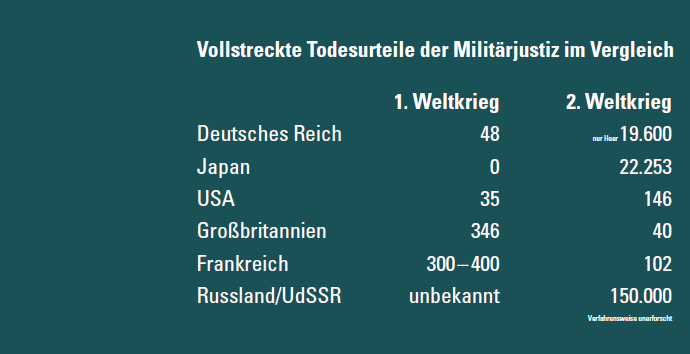

Tabelle Urteilsbilanz Militärjustiz im Ersten und Zweiten Weltkrieg

Quelle: Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas

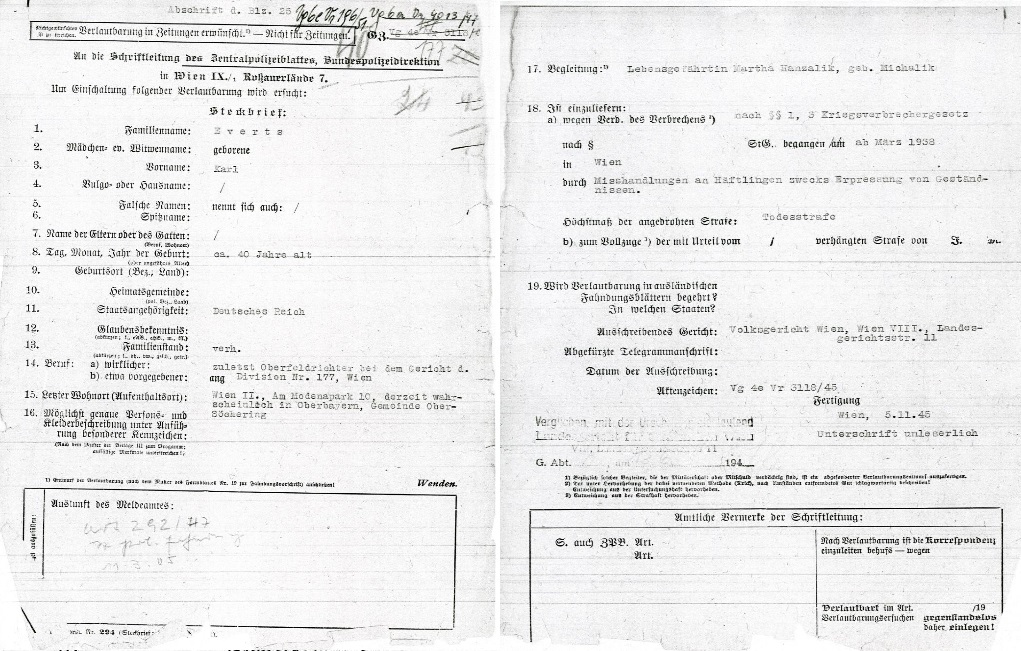

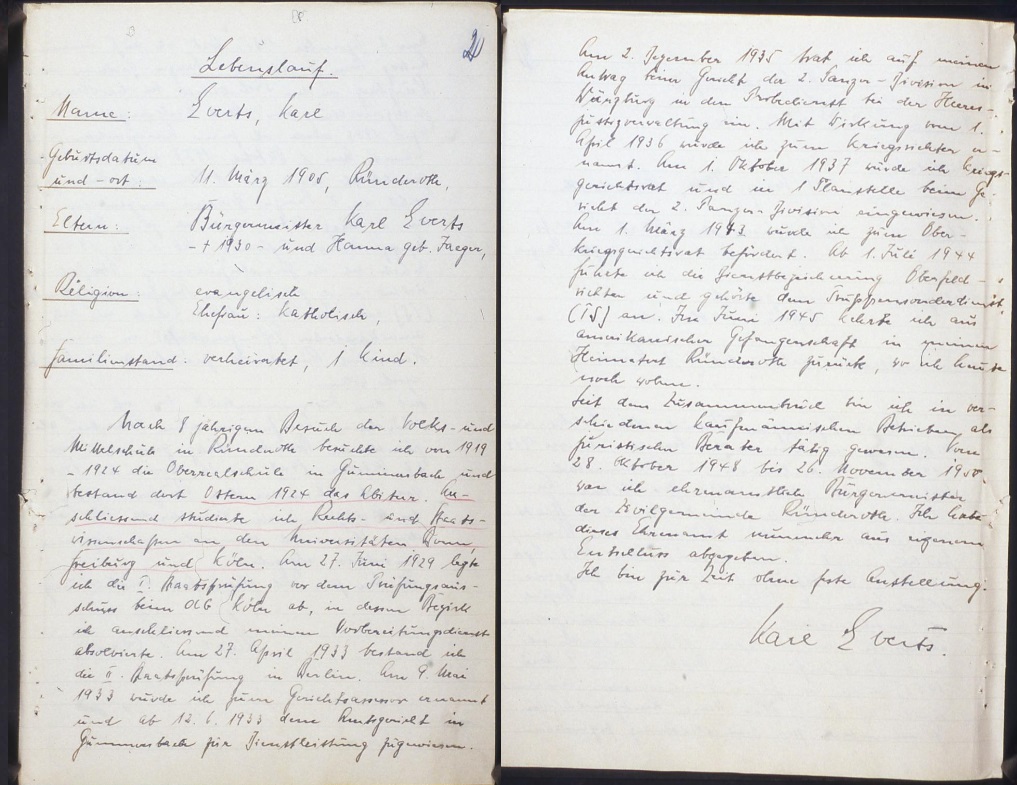

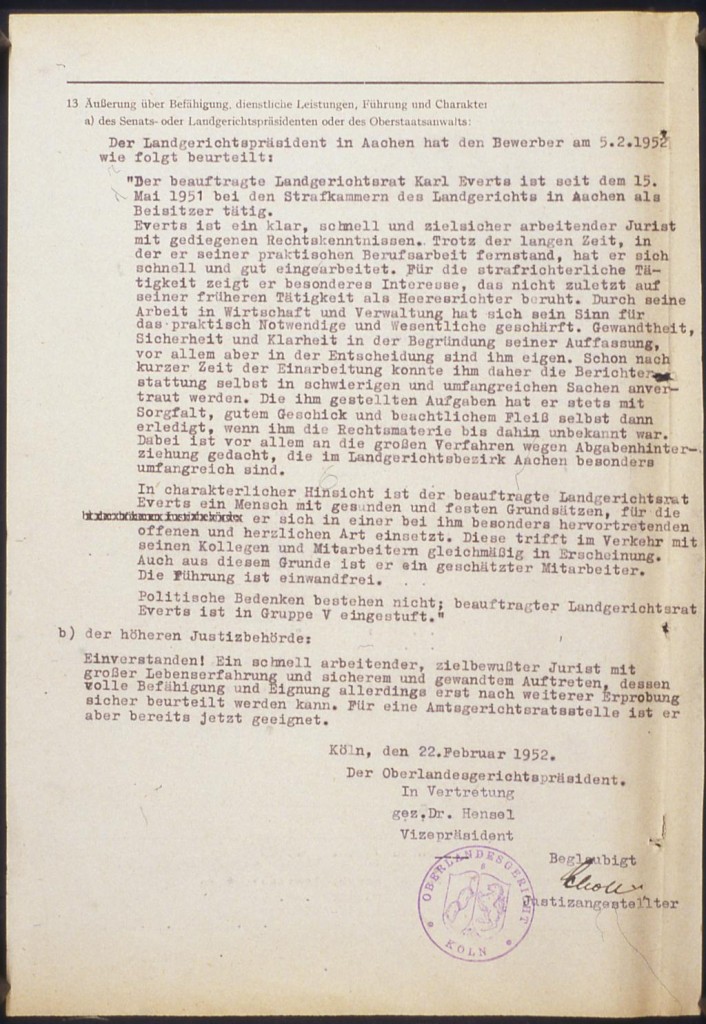

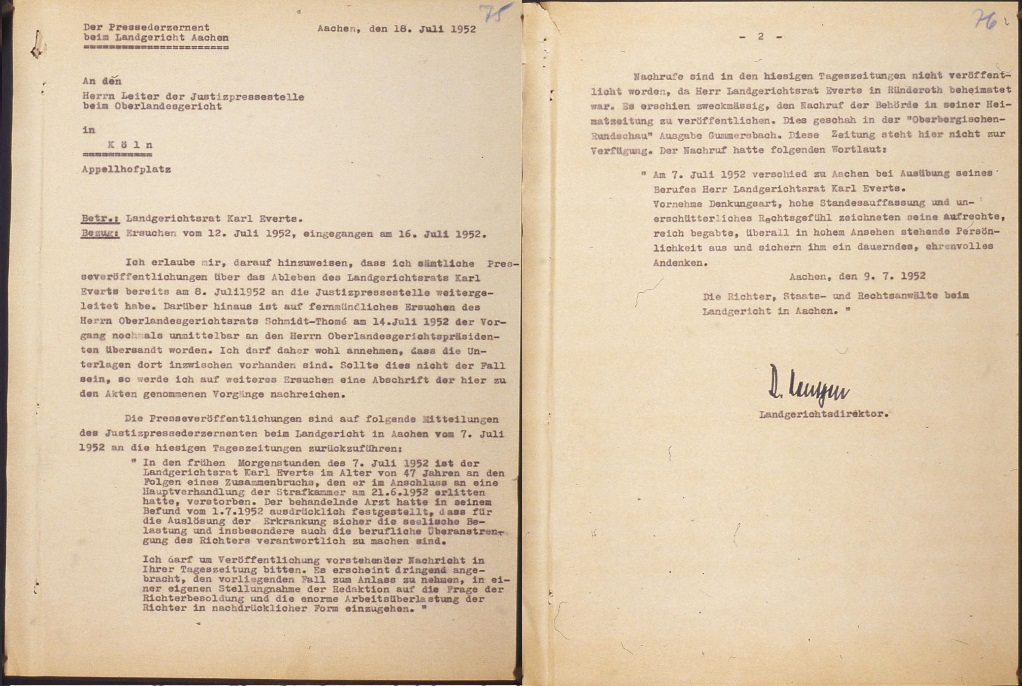

Fallbeispiele Wehrmachtrichter Schätzungen zufolge dürfte es in den Reihen des Wehrmachtrichterkorps zwischen 200 und 300 österreichische Richter gegeben haben. Ob sich deren spezifische Urteilspraxis von denen ihrer »reichsdeutschen« Kollegen unterschied, ist unbekannt. Analog zu Forschungsergebnissen über Einstellung und Motivation der insgesamt rund 1,3 Millionen Österreicher in der Wehrmacht ist jedoch davon auszugehen, dass die »ostmärkischen« Richter sich ebenso nahtlos in die Kriegführung einfügten wie ihre bewaffneten Kameraden. Die folgenden Beispiele von österreichischen und reichsdeutschen Wehrmachtrichtern zeigen ein Spektrum von Funktionen, Positionen und auch von Handlungsmöglichkeiten auf. Während etwa der aus Köln stammende konservativ-deutschnationale Heinrich Hehnen beispielhaft für eine den Angeklagten gegenüber mildere Urteils- und Gutachterpraxis steht, zeigt der am Wiener Divisionsgericht tätige Karl Everts eine gegensätzliche Handlungsoption auf. Beide waren als Chefrichter ihrer Divisionen tätig und interpretierten ihre Aufgaben unterschiedlich. Daran lässt sich erkennen, dass den handelnden Juristen trotz der besonderen Situation des Krieges und der straffen Lenkung durch eine zumeist rücksichtslos durchgreifende Dienstaufsicht immer noch Argumentationsspielräume – auch zugunsten der Angeklagten – blieben. Die Präsentation der österreichischen Richter auf dieser Homepage reflektiert die beginnende Forschung zum Themenkomplex hierzulande. Die Fallgeschichte Otto Tschadeks steht einerseits beispielhaft für die Spruchpraxis eines österreichischen Wehrmachtrichters, andererseits für den persönlichen wie öffentlichen Umgang mit dem Thema in der Zweiten Republik. Obwohl seine Funktion als Marinerichter nicht unbekannt war, reichten seine apologetischen und in Teilen beschönigenden Selbstaussagen aus, um ihn selbst und gleichzeitig die Militärjuristen des »Dritten Reiches« insgesamt positiv als »Pflichterfüller« und »Verteidiger der Heimat« darzustellen.

»Man stellt sich heute die Militärgerichte als nazistische Einrichtungen vor. In Wirklichkeit lagen die Dinge vollkommen anders« Otto Tschadek, Erlebtes und Erkanntes. Wien 1962, S. 82.

Otto Tschadek (1904-1969)

Im August 1940 rückte Otto Tschadek zur Kriegsmarine ins nordostdeutsche Stralsund ein. Aufgrund des großen Bedarfs der Wehrmacht an Juristen erfolgte bereits ein gutes Jahr später seine Ernennung zum Marine-Hilfskriegsgerichtsrat beim Gericht des Küstenbefehlshabers westliche Ostsee in Kiel. Zuletzt hatte er den Rang eines Oberstabsrichters inne. In Kiel zeichnete der Niederösterreicher für mindestens zwei Todesurteile gegen Wehrmachtsoldaten verantwortlich. 1923, unmittelbar nach seiner Matura, war er in die Sozialdemokratische Arbeiterpartei eingetreten und nach Beendigung seines Jus-Studium zum Doktor der Rechte promoviert worden – ein ungewöhnlicher Lebenslauf für einen Juristen in diesen Tagen. Anfang der 1930er Jahre nahm er die Stelle eines Gemeindebediensteten in Mannersdorf am Leithagebirge an. Seit seinen Studien war Otto Tschadek mit dem sozialdemokratischen Politiker Oskar Helmer (1887–1963) befreundet und galt als dessen Protegé. Am 12. Februar 1934 wurde Tschadek wie viele andere sozialdemokratische FunktionärInnen festgenommen und im »Anhaltelager« Wöllersdorf interniert. Nach seiner Entlassung von dort im September 1934 arbeitete er bei einem Rechtsanwalt in Bruck an der Leitha. Nur wenige Tage nach der Kapitulation des Deutschen Reichs bestellten die britischen Besatzungstruppen Tschadek in die Kieler Stadtverwaltung. Im August 1945 wurde er zum Bürgermeister, im Jänner 1946 zum Oberbürgermeister von Kiel ernannt. Bereits wenige Wochen später kehrte er allerdings nach Österreich zurück. Hier war Tschadek auf Betreiben des späteren Innenministers Oskar Helmer, schon bei der ersten Nationalratswahl der Zweiten Republik am 25. November 1945 ins Parlament gewählt worden. Sehr früh bezog Tschadek Stellung gegen die Volksgerichte, die in Österreich 1945 eigens zur Ahndung von NS-Verbrechen eingerichtet worden waren. Von 1949 bis 1952 und dann noch einmal zwischen 1956 und 1960 wirkte er als Justizminister in den Kabinetten Figl und Raab. Anschließend übernahm er Funktionen in der niederösterreichischen Landespolitik: Bis zu seinem Tod blieb Tschadek dort Landeshauptmann-Stellvertreter und SPÖ-Klubobmann im Landtag. Noch zu Lebzeiten wurde ihm von nicht weniger als 25 österreichischen Gemeinden die Ehrenbürgerwürde verliehen. Über seine Tätigkeit als Marinerichter in Kiel wurde er nie eingehend befragt, die Todesurteile verschwieg er.

Dokumente zur Fallgeschichte Otto Tschadek

Otto Tschadek mit seiner Ehefrau Maria, geb. Schubert, 23. Oktober 1934. Quelle: Kultur- und Museumsverein Bruck an der Leitha

Da das autrofaschistische Regime Tschadek nach seiner Entlassung aus dem »Anhaltelager« Wöllersdorf im September 1934 die Rückkehr in den Gemeindedienst versperrte, nahm dieser eine Stelle als Konzipient bei dem Rechtsanwalt Karl Schubert in Bruck an der Leitha an. Nur wenige Wochen später heiratete er dessen Tochter.

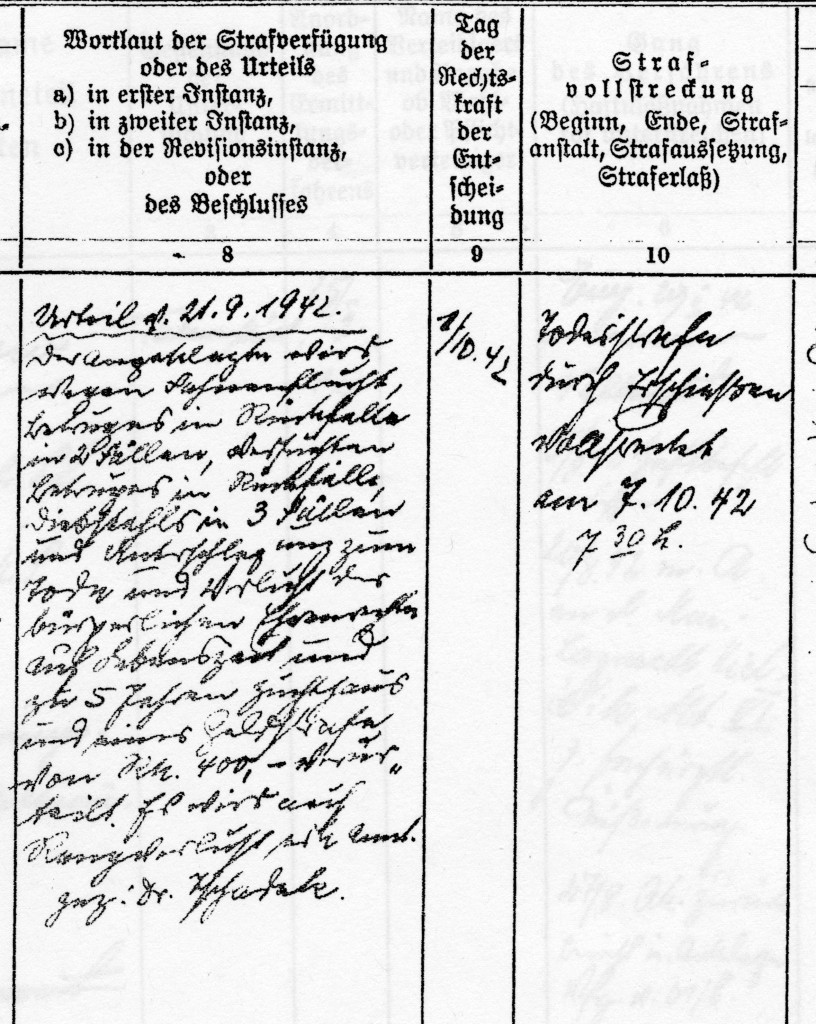

Nach dem Krieg erklärte Tschadek, »daß zumindest im Bereich der Kriegsmarine eine Rechtssicherheit bestand und daß ungerechte und unnütz harte Urteile fast nie erflossen sind«. Am 21. September 1942 verurteilte er den Matrosengefreiten Stabenow »wegen Fahnenflucht, Betruges im Rückfalle in 2 Fällen, versuchten Betruges im Rückfalle, Diebstahls in 3 Fällen und Unterschlagung zum Tode und Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte auf Lebenszeit und zu 5 Jahren Zuchthaus und einer Geldstrafe von RM 400« zum Tode. Das Urteil wurde am 7. Oktober 1942 um 7.30 Uhr »durch Erschießen vollstreckt«.

Eintrag in der Strafverfahrensliste des Gerichts des Küstenbefehlshabers westliche Ostsee, November 1944. Quelle: Bundesarchiv-Militärarchiv Freiburg

Am 27. November 1944 verurteilte Otto Tschadek den Obermaat Heinrich Laurien »wegen Plünderung zum Tode und zur Wehrunwürdigkeit«. Der oberste Marinejurist des Deutschen Reichs, Admiralstabsrichter Joachim Rudolphi, griff in diesem Fall mildernd ein, machte von seinem Gnadenrecht Gebrauch und wandelte am 9. Dezember 1944 die Todes- in eine zwölfjährige Zuchthausstrafe um.

Meldung über die Berufung Otto Tschadeks zum Bürgermeister von Kiel, 24. Oktober 1945. Quelle: Stadtarchiv Kiel

Tschadeks Ernennung war begleitet von Demonstrationen einiger Dutzend Personen vor dem Rathaus. Durch »Tschadek raus!«-Rufe erinnerten sie an harte Strafen gegen Marineangehörige, die Tschadek 1941 bis 1945 verhängt hatte. Unabhängig davon bildeten Tschadeks Nachkriegsfunktionen in Kiel die Grundlage für dessen hohe Glaubwürdigkeit in der Zweiten Republik.

Otto Tschadek (hinten Mitte) mit Bundeskanzler Julius Raab (links) und Innenminister Oskar Helmer, um 1956: Quelle: Mandelbaum-Verlag, Wien

Tschadek galt als »rechter Flügelmann« der Sozialdemokratie und gemeinsam mit Helmer als »der aktivste Vertreter des VdU-Kurses [Verband der Unabhängigen] in der SPÖ«. Die beiden Politiker plädierten mit Erfolg dafür, den VdU, das politische Sammelbecken ehemaliger NSDAP-Mitglieder, zur Nationalratswahl 1949 zuzulassen.

Ein Bericht des Politikwissenschaftlers Thomas Geldmacher im Standard hatte die Meldung auch nach Deutschland gebracht. Otto Tschadek hatte sich in Verlautbarungen stets als milde urteilender Richter dargestellt, der »viel Gelegenheit hatte, politisches Unheil zu verhindern und manche harten Urteile wegen Zersetzung der Wehrkraft abzubiegen«. Eine komplette Beurteilung seines Wirkens in Kiel ist aufgrund der Aktenverluste heute nicht mehr möglich. Literaturhinweis: Geldmacher, Thomas: »Der gute Mensch von Kiel? Marinerichter Otto Tschadek (1904-1969). In: Geldmacher, Thomas u.a. (Hg.): »Da machen wir nicht mehr mit«. Österreichische Soldaten und Zivilisten vor Gerichten der Wehrmacht, Wien 2010, S. 215-227.

»Ich bemerke hiezu, dass diese Todesurteile ausgesprochen werden mussten, weil die vorliegenden Fälle nicht als ›minderschwer‹ im Sinne der Kriegssonderstraf- rechtsverordnung gelten konnten.« Leopold Breitler in einer Vernehmung durch das Landesgericht für Strafsachen Wien, 19. April 1946 Leopold Breitler (1891-1966) Leopold Breitler stammte aus bescheidenen Verhältnissen und arbeitete sich beharrlich nach oben. In der k. u. k. Armee brachte er es vom Rekruten zum Oberleutnant der Reserve, und auch im zivilen Leben gelang ihm der Aufstieg vom Schlosserkind zum Juristen. Nach seiner Rückkehr aus italienischer Kriegsgefangenschaft im August 1919 beendete er 1920 sein Jus-Studium in Wien, zwei Jahre später heiratete er Leopoldine Hochstätter. In politischer Hinsicht lässt sich Breitler dem christlich-sozialen Lager zuordnen. Im August 1942 rückte er im Alter von 51 Jahren als Richter zur Division 177 in Wien ein. Gemeinsam mit dem Ankläger Karl Everts führte er hier im Herbst 1944 die Selbstverstümmler-Prozesse gegen rund 90 Soldaten und Zivilisten. Allein in diesen Verfahren verurteilte Breitler 21 Menschen zum Tode. Er tat sich dabei keineswegs als glühender Nationalsozialist hervor. Er steht eher für den angepassten Mitläufer. Nach dem Krieg ließ sich Leopold Breitler wieder als Rechtsanwalt in Wien nieder. Im April 1946 begannen Ermittlungen u.a. in Sachen der hingerichteten »Wehrkraftzersetzer« vor dem Wiener Volksgericht. In Vernehmungen wies er jede Schuld von sich. Divisionsrichter Karl Everts habe ihn gezwungen bei den Verfahren den Vorsitz führen; die Todesurteile seien unausweichlich gewesen. Das Verfahren wurde kurz darauf eingestellt, Breitler aus der Haft entlassen. Im selben Jahr eröffnete er eine Rechtsanwaltspraxis in der Margaretenstraße in Wien-Wieden. Er trat danach öffentlich nicht mehr in Erscheinung. Meldedaten deuten auf eine gesicherte ökonomische Existenz, die es ihm ermöglichte, 1959 ein Einfamilienhaus in der Jagdschlossgasse in Wien-Hietzing zu erwerben. Leopold Breitler starb am 28. September 1966 und wurde auf dem Friedhof Ober St. Veit beerdigt. Dokumente zur Fallgeschichte Leopold Breitler

Grundbuchblatt der k. u. k. Armee für Leopold Breitler, undatiert: Quelle: Österreichisches Staatsarchiv/Kriegsarchiv, Wien

Der junge Soldat diente während des Ersten Weltkrieges zunächst in Galizien, wo Österreich-Ungarns Armee und Militärjustiz schwere Kriegsverbrechen gegen die Zivilbevölkerung begingen. Von seinen Vorgesetzten wird Breitler durchwegs positiv bewertet: »Ein schneidiger Reserveoffizier, mit guten Charaktereigenschaften, mit gutem militärischen Auftreten. Im Gefechte verlässlich, guter Patrouillenkommandant. […] Zum Kampfeinsatze an der Front geeignet.«

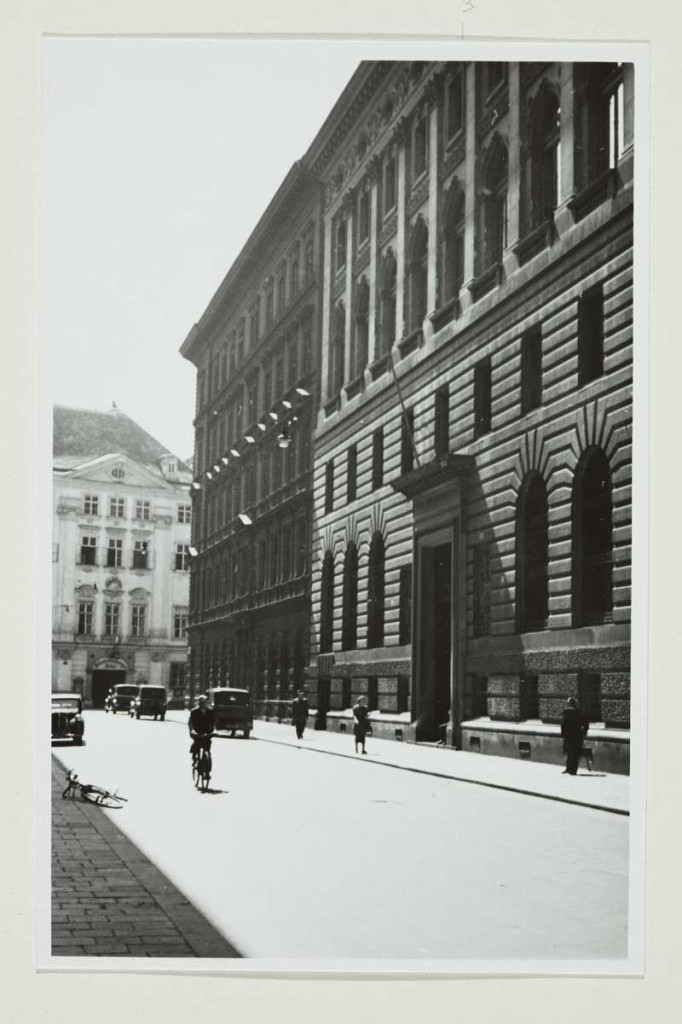

Das Feldkriegsgericht der Division 177 in der Hohenstaufengasse 3, Wien, um 1942: Quelle: Wien Museum

In dem Gebäude fanden im Herbst 1944 die Selbstverstümmler-Prozesse statt, die Leopold Breitler als Richter führte. Die Angeklagte Maria Musial erinnerte sich an den Verhandlungsleiter: »… mit so rotem Umhang. Und so rotem, schiachen Kapperl, mit so einem Quast da drauf, also hässlich. Aber so … angsteinflößend, wenn man das sieht. Ich weiß nicht, wie viele da oben gesessen sind.«

Gestapo-Foto von Kurt Fuchs (1919–1945): Quelle: Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands

Der gebürtige Grazer, im Zivilberuf Kellner, war wiederholt wegen unerlaubter Entfernung und Beleidigung von Vorgesetzten zu Gefängnisstrafen verurteilt worden. Nach einem Lazarettaufenthalt tauchte er bis zu seiner Ergreifung am 24. Oktober 1944 in Wien unter. Bei einer Vernehmung gab er an, er habe nicht zur Feldstrafgefangenenabteilung zurückgewollt, »weil ich von dort unterernährt war und schlecht behandelt wurde, indem ich mit dem Gewehrkolben geschlagen und mit Füßen getreten wurde.«

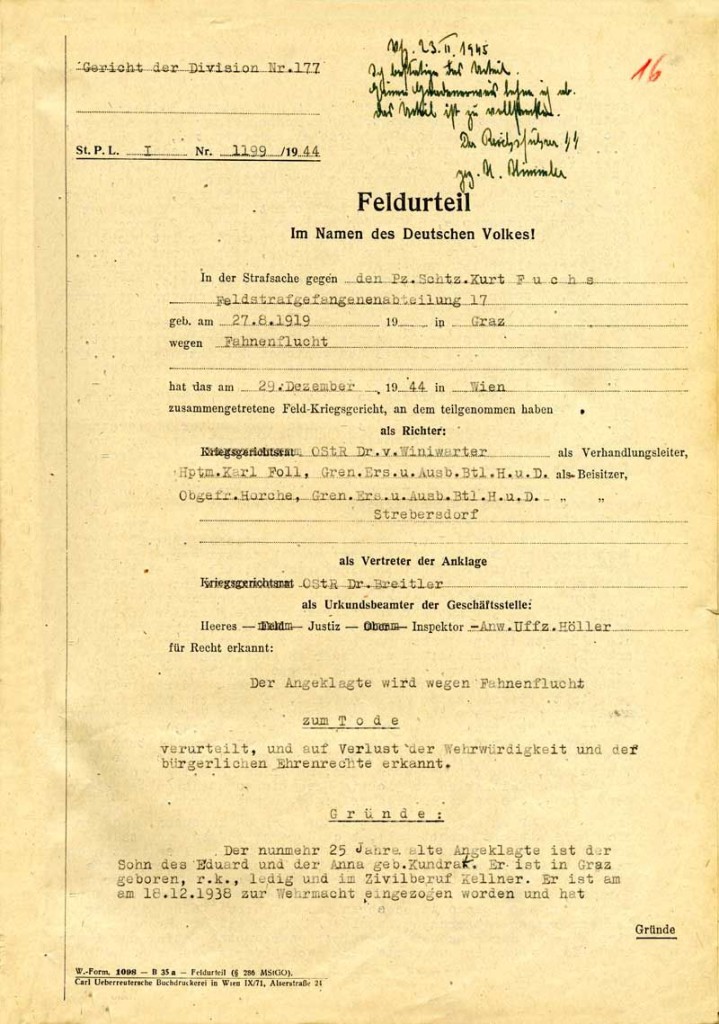

Todesurteil gegen Kurt Fuchs, Wien, 29. Dezember 1944: Quelle: Österreichisches Staatsarchiv/Archiv der Republik, Wien

Leopold Breitler forderte als Ankläger für Fuchs die Todesstrafe wegen Fahnenflucht. In der Urteilsbegründung wurde vermerkt, dass Fuchs »vollkommen unglaubwürdig« und der »Typus eines vollkommen verkommenen und defekten Großstadtmenschen« sei. Ein Gnadengesuch des Vaters blieb erfolglos. Am 8. März 1945 wurde Kurt Fuchs am Militärschießplatz Kagran hingerichtet. Literaturhinweis Rettl, Lisa »…Weil ich nur nach den bestehenden Gesetzen vorgegangen bin…« Leopold Breitler, eine Richterkarriere zwischen Anpassung und Pflichterfüllung«. In: Geldmacher, Thomas u.a. (Hg.): »Da machen wir nicht mehr mit«. Österreichische Soldaten und Zivilisten vor Gerichten der Wehrmacht, Wien 2010, S. 204-214.

Erich Schwinge, o.J. / Quelle: Behörde des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehmaligen Deutschen Demokratischen Republik

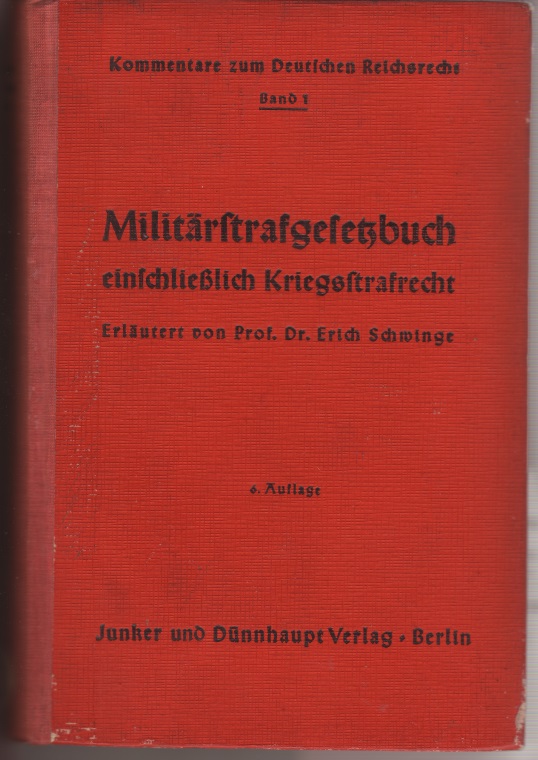

»Es geht nicht an, dass an der Front die Besten ihr Leben dahingeben müssen, während die körperlich und geistig Minderwertigen die Heimat unterwühlen.« (Erich Schwinge: Die Behandlung der Psychopathen im Militärstrafrecht. In: Zeitschrift für Wehrrecht (IV), 1939/1940, S.110–125, S.122) Erich Schwinge (1903-1994) Erich Schwinge war der führende Experte für Militärstrafrecht im Nationalsozialismus. Mit seinen Kommentaren zum Militärstrafgesetzbuch prägte er die Rechtsprechung der Wehrmachtjustiz im Zweiten Weltkrieg. Dabei vertrat der Strafrechtsprofessor aus Jena einen Ansatz, der schwerste Strafen schon bei geringster Abweichungen von militärischen Normen ermöglichte. Wie der »Führer« und Oberbefehlshaber der Wehrmacht Adolf Hitler war er der Meinung, dass der Erste Weltkrieg auch deshalb für Deutschland verloren ging weil die Aufrechterhaltung der Disziplin in der Truppe nicht konsequent durchgesetzt worden war. Deshalb forderte er, die »Aufrechterhaltung der Manneszucht« zum obersten Prinzip des Militärstrafrechts zu erheben. Ungehorsam oder Entziehung müsste stets auf mögliches »Psychopathentum« und »minderwertige Veranlagung« hin geprüft werden. Seit 1941 in Wien als Kriegsgerichtsrat tätig, zeichnete er in mehreren Fällen für Todesurteile gegen Wehrmachtssoldaten verantwortlich. Nach Kriegsende setzte Schwinge seine Laufbahn als Rechtswissenschaftler an der Universität Marburg fort. Nachdem er in den 1950er und 1960er Jahren mehrere hohe deutsche SS- und Wehrmachtsoffiziere vor alliierten Gerichten verteidigt hatte, wurde seine Tätigkeit im Krieg an der Marburger Universität bekannt, wo er sich Protesten ausgesetzt sah. Dass sich Schwinge zu keinem Zeitpunkt kritisch mit seiner eigenen Tätigkeit als Wehrmachtrichter auseinandergesetzt hatte, zeigte spätestens die Herausgabe einer Schrift, in der er 1977 die Tätigkeit der Wehrmachtgerichte im Nachhinein rechtfertigte. Mehr als zehn Jahre prägte diese Publikation die öffentliche Meinung über die Militärjustiz. Erst 1987 erschien eine erste kritische Gegendarstellung (»Die Wehrmachtjustiz im Dienste des Nationalsozialismus« von Manfred Messerschmidt und Fritz Wüllner), deren Grundaussagen bis heute Gültigkeit beanspruchen können. Bis zu seinem Tod 1994 wehrte Schwinge sich gegen die von ihm als »Verleumdung« bezeichneten Forschungsarbeiten und versuchte so, die »Ehre« der Wehrmachtjustiz zu retten. Bis dahin hatte ihn die Christlich Demokratische Union (CDU) im Deutschen Bundestages wiederholt als Sachverständigen zur historischen und juristischen Bewertung der Spruchpraxis der Wehrmachtgerichte berufen. Dokumente zur Fallgeschichte Erich Schwinge

Hier lehrte Erich Schwinge zwischen 1936 und 1939 als Strafrechtsprofessor. In einigen Punkten äußerte er Kritik an der NS-Rechtswissenschaft. So wandte er sich gegen die Verwendung juristisch unbestimmter Begriffe wie »Treue« und »Kameradschaft« und sprach sich für eine wissenschaftliche Definition von Straftatbeständen aus. Insgesamt stellte sich Schwinge als Rechtsgelehrter und als Richter jedoch voll in den Dienst des nationalsozialistischen Krieges.

Militärstrafgesetzbuch, erläutert von Erich Schwinge, 1944: Quelle: Militärstrafgesetzbuch einschließlich Kriegsstrafrecht, erläutert von Erich Schwinge, 6. Auflage, Berlin 1944

In seinen Kommentaren forderte Schwinge, die »umgekehrte Zuchtwahl« im Krieg zu unterbinden: Während die »Feiglinge« zuhause überlebten, stürben die Tapferen an der Front.

Foto der Gestapo von Anton Reschny (1927-1997), Wien 1944: Quelle: Sammlung Wüllner (Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt)

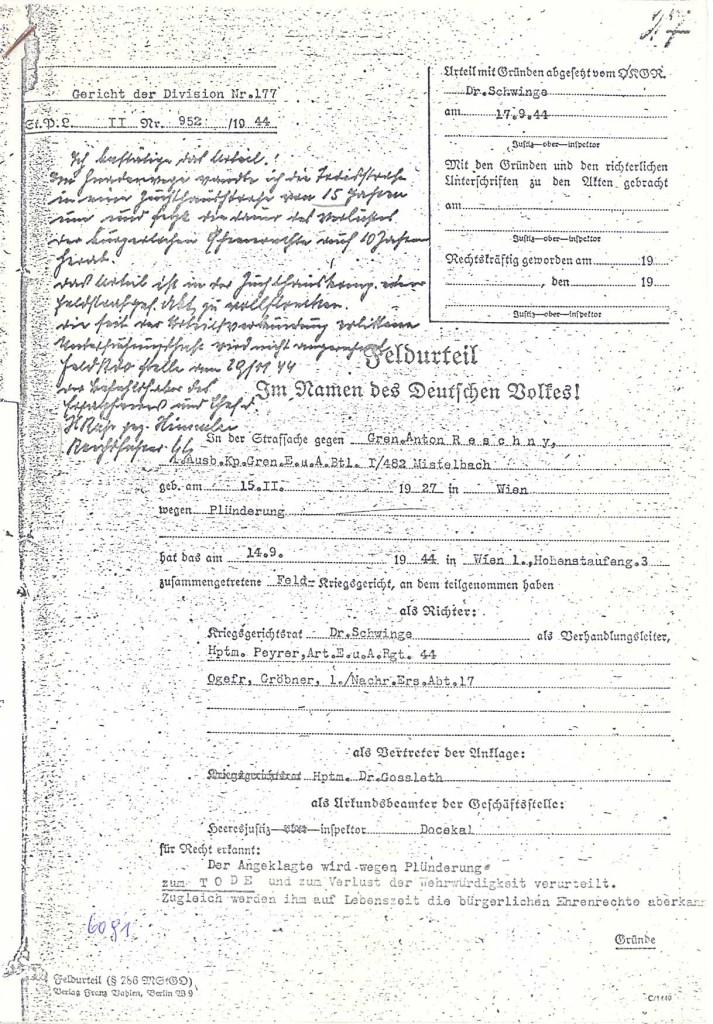

Der 17jährige Soldat half bei Räumungsarbeiten nach einem Bombenangriff. Weil er dabei zwei Uhren an sich genommen hatte, verurteilte ihn Feldkriegsgerichtsrat Schwinge wegen »Plünderung in einem besonders schweren Fall« zum Tode. Reschnys jugendliches Alter wurde in dem Gerichtsurteil nicht als Milderungsgrund anerkannt.

Kriegsgerichtsurteil gegen Anton Reschny, 14. September 1944 (Auszug): Quelle: Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, Wien

Feldkriegsgerichtsrat Erich Schwinge befand: »Kriminelle Elemente, die […] sich am Eigentum von Bombengeschädigten […] bereichern, müssen wissen, dass sie ihren Kopf riskieren, […] anders können derartige Elemente nicht in Schach gehalten werden.« Das Todesurteil wurde auf dem Weg einer Begnadigung in eine Zuchthausstrafe umgewandelt. Reschny versuchte in den 1980er Jahren erfolglos, Schwinges damaliges Todesurteil anzufechten.

Schwinge war einer der Organisatoren der regelmäßigen Zusammenkünfte, die die »vorbildliche Kameradschaft« der Richter erhalten sollte. Diese nutzten die ehemalige Wehrmachtjuristen auch in den folgenden Jahren für sich, als Publizisten, Wissenschaftler und Studierende begannen, sich kritisch mit der Geschichte der deutschen Militärjustiz auseinanderzusetzen.

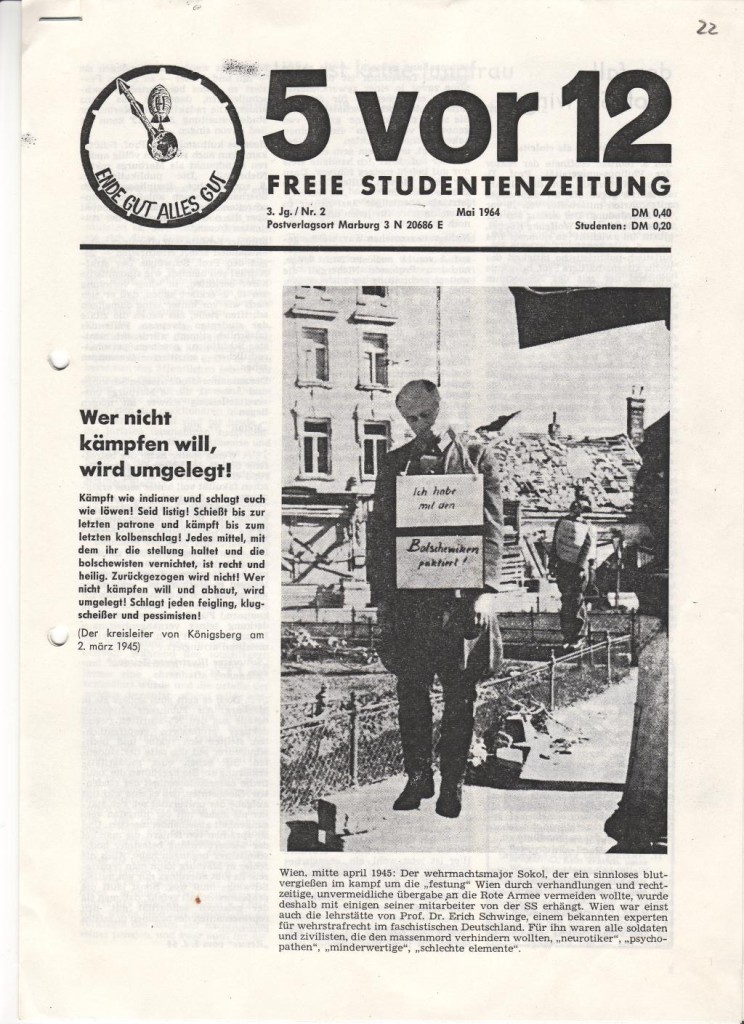

Titelblatt der studentischen Zeitung »5 vor 12«, Mai 1964: Quelle: Sammlung Wüllner (Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt)

Im Januar hatte die Zeitung Zitate aus Kriegsgerichtsurteilen Schwinges aus seiner Zeit in Wien abgedruckt, die seiner Ansicht nach beleidigend wirkten und »falsche Zusammenhänge« herstellten. Schwinge verklagte das Blatt wegen »Rufschädigung« und verlangte 10.000 DM Entschädigung. Das Verfahren wurde eingestellt, jedoch musste die Zeitung in der folgenden Ausgabe eine Entschuldigung abdrucken. (Zur richtigen Einordnung des abgebildeten Fotos siehe hier).

»Bilanz der Kriegsgeneration« von Erich Schwinge, Buchtitel der 7. Auflage, 1981. Quelle: Erich Schwinge, Bilanz der Kriegsgeneration, Marburg 1978

Der Autor leugnete in dieser Schrift die Kriegsschuld Deutschlands und die Mitverantwortung »seiner Generation« für den Nationalsozialismus. Das Buch spiegelte die völkischen und nationalistischen Wertvorstellungen wider, die auch über 30 Jahre nach Kriegsende noch verbreitet waren. Es wird bis heute verlegt und erreichte bereits die 17. Auflage.

Der Jurist trat bis ins hohe Alter in der Öffentlichkeit auf. Im Jahr 1990 war er noch als Gutachter für die CDU/CSU-geführte Bundesregierung tätig gewesen. Als solcher trug er dazu bei, die Rehabilitierung von verurteilten Kriegsdienstverweigerern, Deserteuren und »Wehrkraftzersetzern« zu verzögern.

Das apologetische Wirken Erich Schwinges bildete auch den Ausgangspunkt kritischer Forschungen, die auch aus dem Umfeld der Marburger Geschichtswerkstatt entstanden. Als erste Stadt bundesweit wurden etwa Tätigkeit und Bilanz der in der Region ansässigen Militärgerichte systematisch erforscht. Literaturhinweis Garbe, Detlef: »In jedem Einzelfall— bis zur Todesstrafe«, Der Militärstrafrechtler Erich Schwinge – Ein deutsches Juristenleben, Hamburg 1989. »Landgerichtsrat Lueben ist ein recht befähigter, ausserordentlich fleissiger, energischer und zielbewusster Richter mit guten und vielseitigen Kenntnissen.« Beurteilung Luebens durch den Präsidenten des Landgerichts Königsberg, 7. August 1933 Werner Lueben (1894-1944)

Werner Lueben war einer der ranghöchsten Richter der Wehrmacht. Er beendete den Ersten Weltkrieg im Range eines Leutnants der Reserve und trat nach Abschluss seines Jurastudiums 1919 in die Deutschnationale Volkspartei ein. Nach einer Karriere bei der zivilen Justiz, die er vor allem als Amtsgerichtsrat in Ostpreußen absolvierte, trat er 1934 in die Heeresjustiz ein. Seit 1936 als Ministerialrat in der Heeresrechtsabteilung tätig, wurde er im selben Jahr an das Reichskriegsgericht (RKG) versetzt. Zwischen 1940 und 1942 diente er dann zwischenzeitlich als juristischer Berater der deutschen Militärverwaltung im besetzten Frankreich. Als Richter am Reichskriegsgericht, wo er seit 1944 Senatspräsident war, verhängte Lueben nach bisherigem Kenntnisstand fast 100 Todesurteile. Am 28. Juli 1944 kam er in Torgau ums Leben. Die wenigen erhaltenen Unterlagen legen einen aus Gewissensgründen erfolgten Selbstmord nahe, der in Zusammenhang mit mehreren Prozessen gegen katholische Geistliche stand. In den seit Herbst 1943 laufenden Verfahren drohte den Angeklagten wegen angeblicher Spionage und »Wehrkraftzersetzung « die Todesstrafe. Gestapo-Angehörige hatten dabei offenbar Zeugen gefoltert. Im Mai 1944 äußerte Lueben, als Leiter des Verfahrens, gegenüber dem Präsidenten des RKG Zweifel daran, ob man »durch verschärfte Vernehmung« erlangte Ergebnisse vor Gericht verwenden dürfe. Dokumente zur Fallgeschichte Werner Lueben

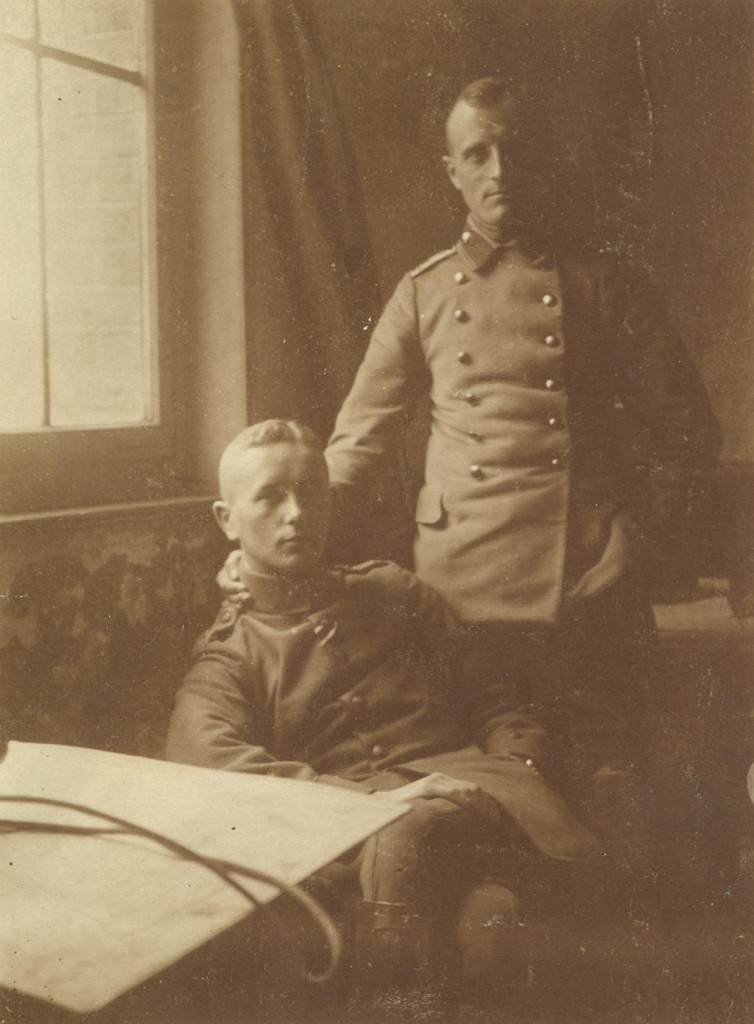

Porträtfoto Werner Lueben gemeinsam mit einem Kriegskameraden, 1916: Quelle: Privatarchiv Claus Lueben, Halstenbek

Lueben begann 1913 in Halle/Saale ein Studium der Rechtswissenschaften. Am Ersten Weltkrieg nahm er als Angehöriger einer Artillerieeinheit teil. Nach der Entlassung aus dem Heeresdienst beendete Lueben sein Studium und trat im Jahre 1923 in den preußischen Justizdienst ein.

Werner Lueben (Bildmitte, halblinks) bei der Begrüßung Adolf Hitlers in Compiègne, undatiert.Quelle: Privatarchiv Claus Lueben, Halstenbek

Werner Lueben als juristischer Berater der Militärverwaltung in Frankreich. Quelle: Privatarchiv Claus Lueben, 1941, Halstenbek

Lueben gehörte zum engsten Zirkel der Militärverwaltung; das Bild zeigt ihn (zweiter v.r.) mit dem Wehrmachtbefehlshaber Otto von Stülpnagel und anderen Offizieren. Die Wehrmachtjustiz führte in Frankreich eine große Zahl an Verfahren gegen ZivilistInnen. Zu weiteren Repressionsmaßnahmen der Besatzungsherrschaft zählte die Deportation der dort lebenden Juden sowie die Ausbeutung der nationalen Ressourcen.

Karl Sack (1896–1945) war zunächst Richter am Reichskriegsgericht und wurde im September 1942 zum Chef der Heeresjustiz ernannt. In dieser Funktion war er verantwortlich für eine harte Linie vor allem gegenüber Angeklagten mit »staats- und wehrfeindlicher Einstellung« und »asozialer Persönlichkeit«. Gleichzeitig unterhielt er Kontakte zum Widerstand; nach den Plänen der Verschwörer des 20. Juli 1944 sollte er in einer zivilen Regierung als Justizminister amtieren. Karl Sack wurde im September 1944 verhaftet und im April 1945 hingerichtet.

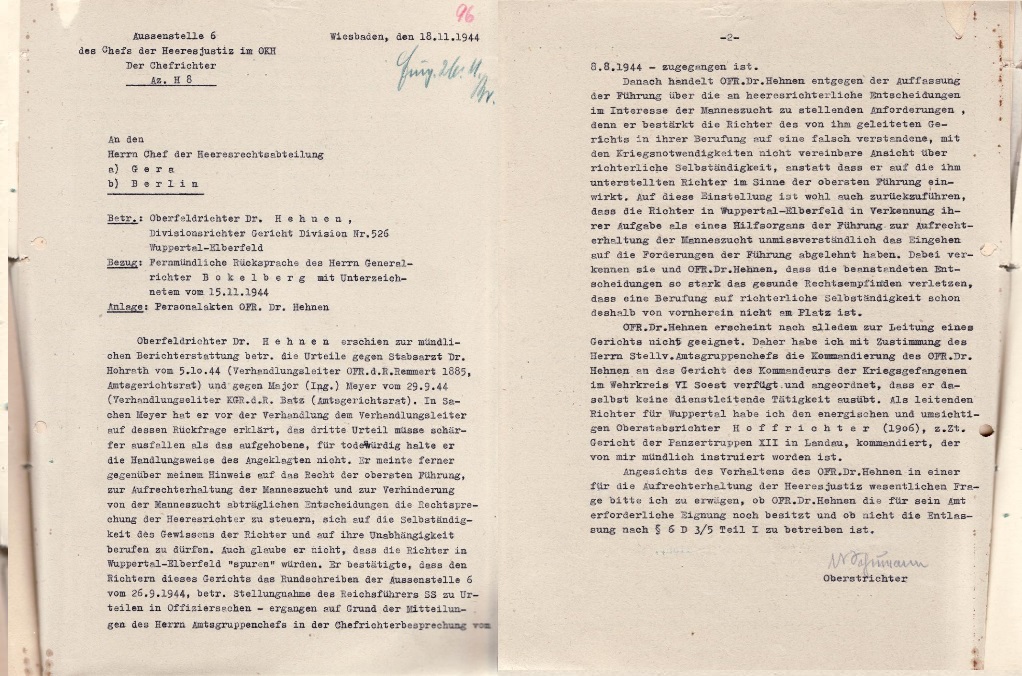

Als Richter am Reichskriegsgericht war Werner Lueben für mindestens 97 Todesurteile verantwortlich. Er leitete zumeist politische Verfahren, etwa wegen Spionage, Verratsdelikten oder »Wehrkraftzersetzung« – so auch die in dieser Online-Ausstellung präsentierten Prozesse gegen Adalbert von Springer, Krystyna Wituska und Maria Kacprzyk sowie gegen Johann Lukaschitz. Das höchste deutsche Militärgericht verhängte während des Zweiten Weltkrieges insgesamt rund 1.400 Todesurteile. Literaturhinweis Skowronski, Lars; Viebig, Michael: Werner Lueben. Biographische Anmerkungen zu einem Richter am Reichskriegsgericht. In: Kirschner, Albrecht (Hg.): Deserteure, Wehrkraftzersetzer und ihre Richter. Marburger Zwischenbilanz zur NS-Militärjustiz vor und nach 1945, Marburg 2010, S. 163-181. »Er meinte, […] sich auf die Selbständigkeit des Gewissens der Richter und auf ihre Unabhängigkeit berufen zu dürfen.« Schumann, Chefrichter beim Oberkommando des Heeres, über Dr. Heinrich Hehnen, 18. November 1944

Heinrich Hehnen (1894-1968)

Heinrich Hehnen, 1894 in Köln geboren, trat Mitte der 1930er Jahre, in den Heeresjustizdienst ein. Wie Werner Lueben hatte er als Leutnant der Reserve den Ersten Weltkrieg beendet und arbeitete in den 1920er Jahren als Rechtsanwalt in seiner Heimatstadt. Seit Ende 1942 war er leitender Richter bei der Division 526 im Rheinland und arbeitete meist als Gutachter für den Gerichtsherrn der Division. Als solcher setzte er sich in vielen Fällen für Angeklagte ein, indem er entlang der Bestimmungen Milderungsgründe aufführte, etwa jugendliche Unüberlegtheit, schwierige häusliche Verhältnisse oder Probleme mit den Vorgesetzten. Häufig finden sich Gutachten, in denen er dafür plädiert, Urteile nicht im Gefängnis, sondern lediglich durch Arrest vollstrecken zu lassen. Doch bestätigte er auch längere Haftstrafen, mittels derer die Verurteilten in Feldstrafgefangenen-Abteilungen überstellt wurden und dort einen sehr harten Strafvollzug erdulden mussten. Als Chefrichter der Division trug er zudem auch Mitverantwortung für Todesurteile. Im Herbst 1944 geriet Heinrich Hehnen in Konflikt mit vorgesetzten Stellen der Heeresjustiz. Diese warfen ihm und anderen Richtern vor, sich den Vorgaben der politischen und militärischen Führung zu widersetzen. Dabei ging es allerdings nicht um grundlegende Meinungsverschiedenheiten in politischen Fragen. Im Herbst 1944 verlor Hehnen daraufhin seine Stellung als Divisionsrichter und wurde an ein Militärgericht nach Hagen/Westfalen versetzt.

Am 7. Mai 1945 geriet Heinrich Hehnen in Kriegsgefangenschaft, aus der er wenige Monate später entlassen wurde. Anschließend arbeitete er zunächst für die Stadt Köln als Schlichter in Wohnungsstreitsachen, später als Rechtsanwalt u.a. bei Gerichten in der Region. Ein Angebot, die Stelle eines Landgerichtsdirektors in Hagen/Westfalen anzunehmen, lehnte er ab; er wollte in seiner Heimatstadt bleiben. Im Unterschied zu zahlreichen ehemaligen Richterkollegen machte Hehnen also keine Karriere in der westdeutschen Justiz. Heinrich Hehnen starb 1968 in Köln. Dokumente zur Fallgeschichte Heinrich Hehnen

Heinrich Hehnen als Soldat im Ersten Weltkrieg mit seiner späteren Ehefrau Caritas (geborene Pelzer), undatiert.Quelle: Privatarchiv Hartmut Hehnen

Hehnen hatte 1913 ein Jurastudium begonnen, das er nach Kriegsende abschloss. 1925 ließ er sich in Köln als Rechtsanwalt nieder.

Porträt Heinrich Hehnens, Gemälde eines belgischen Malers, undatiert: Quelle: Privatarchiv Hartmut Hehnen

Hehnen war als Militärjurist in Belgien, Frankreich und der Sowjetunion tätig. Ab Dezember 1942 diente er als Richter am Gericht der Division 526 in Wuppertal.

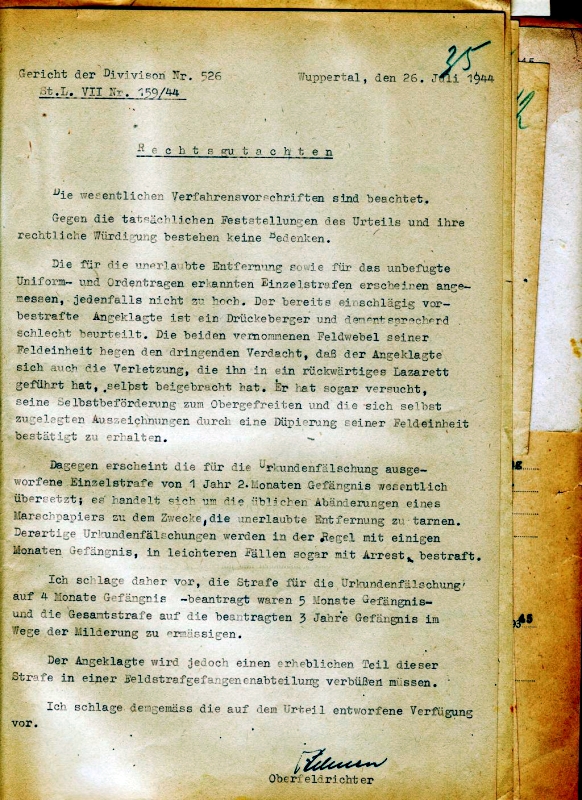

Rechtsgutachten Heinrich Hehnens im Fall des Panzergrenadiers S., 26. Juli 1944. Quelle: Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg