Erinnerungszeichen in Deutschland

Die ersten Denkmalsinitiativen auf deutschem Boden gibt es seit Mitte der 1980er Jahre – sie liefen zunächst noch ausschließlich unter der Bezeichnung Deserteursdenkmäler. Wichtige Anstöße gab dabei unter anderen die Friedensbewegung, die vor allem seit dem so genannten NATO-Doppelbeschluss (1979) – der Stationierung atomarer Mittelstreckenraketen in Deutschland – viele Menschen mobilisierte. Eine breite gesellschaftliche Basisbewegung aus Geschichtswerkstätten, Gewerkschaften, Kirchen, Parteien des linken Spektrums stritten mit Parteien und Institutionen des bürgerlichen Lagers und soldatischen Traditionverbänden vor allem über zwei Fragen: Die Bewertung von Desertion in einem von Deutschland verursachten verbrecherischen Angriffskrieg und in diesem Zusammenhang auch über die Legitimität aktueller Kriege bzw. Rolle und Verantwortung des Einzelnen darin.

40 Erinnerungszeichen in Deutschland

Über 40 Erinnerungszeichen sind seither in Deutschland entstanden, das jüngste wurde 2015 in Hamburg eröffnet. Das Spektrum reicht dabei vom Stolperstein über einfache Gedenktafeln bis hin zu meterhohen und tonnenschweren Skulpturen. Einige stehen an prominenten Plätzen, die meisten allerdings noch immer unauffällig auf Privatgrundstücken. Manche Denkmale erinnern an konkrete Einzelne, meist aber an »den unbekannten Deserteur«. Oft sind es nur Gedenktafeln, auf Steine oder andere Trägermaterialien aufgebracht – einige greifen in mehr oder weniger figürlichen Entwürfen das Thema des Einzelnen gegenüber dem militärischen Apparat oder der Mehrheit der gehorsamen Soldaten auf. Die folgende Aufstellung ist nicht vollständig; noch immer bilden sich an vielen Orten neue Gedenkinitiativen. Wir sind dankbar für jegliche Hinweise zu neuen oder älteren Erinnerungszeichen.

Denkmal in Berlin-Charlottenburg / Foto: Patricia Pisani, Berlin

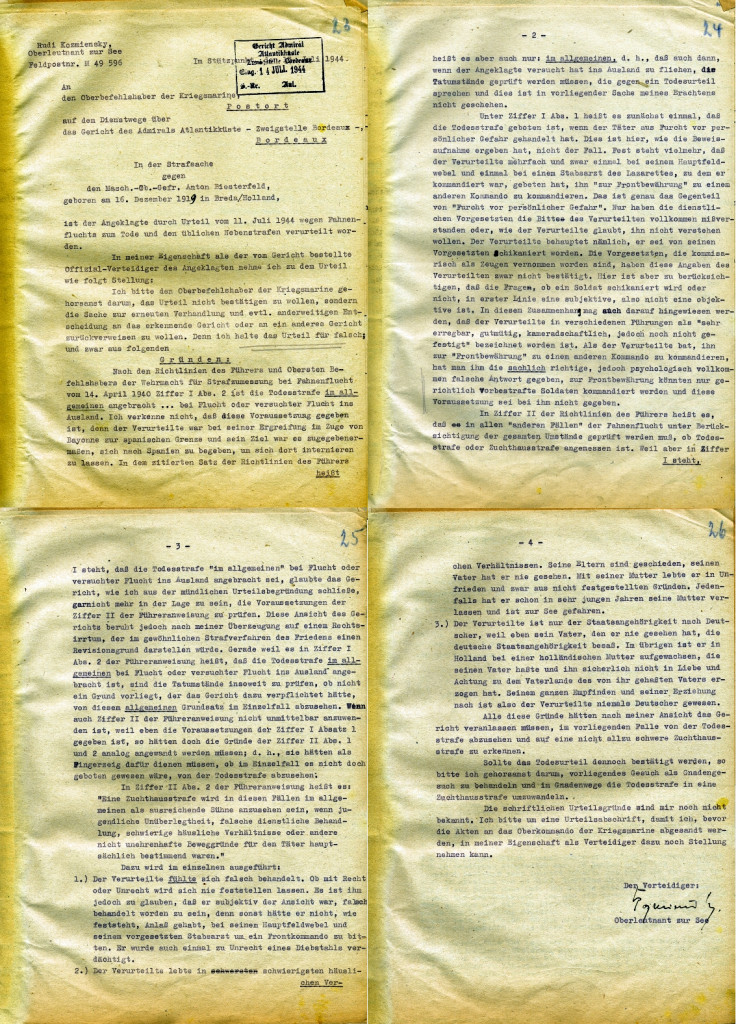

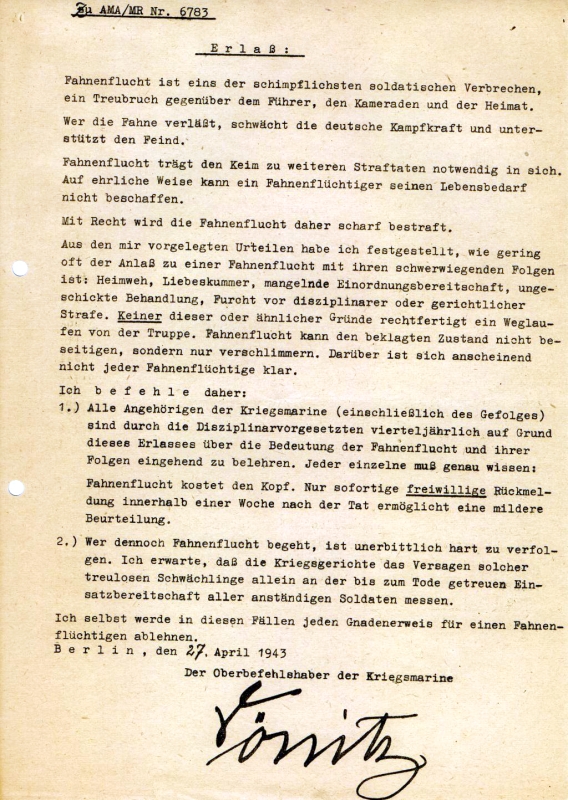

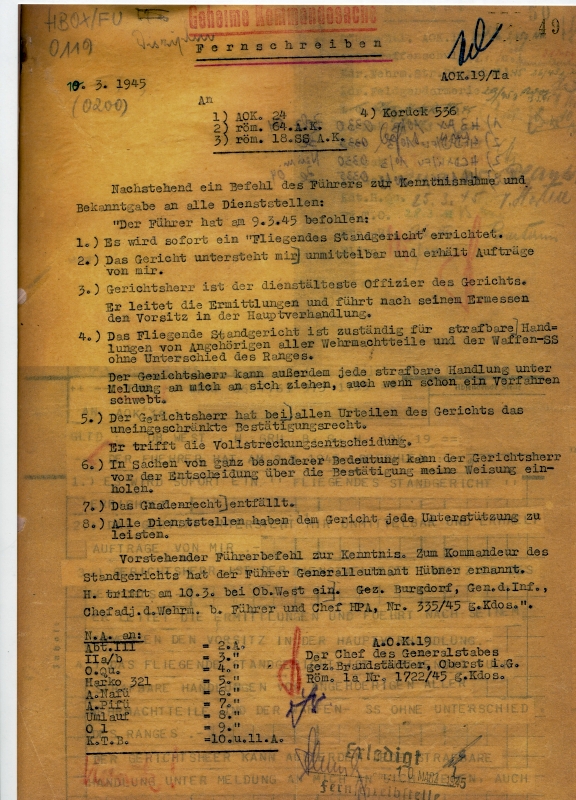

Berlin/Charlottenburg I

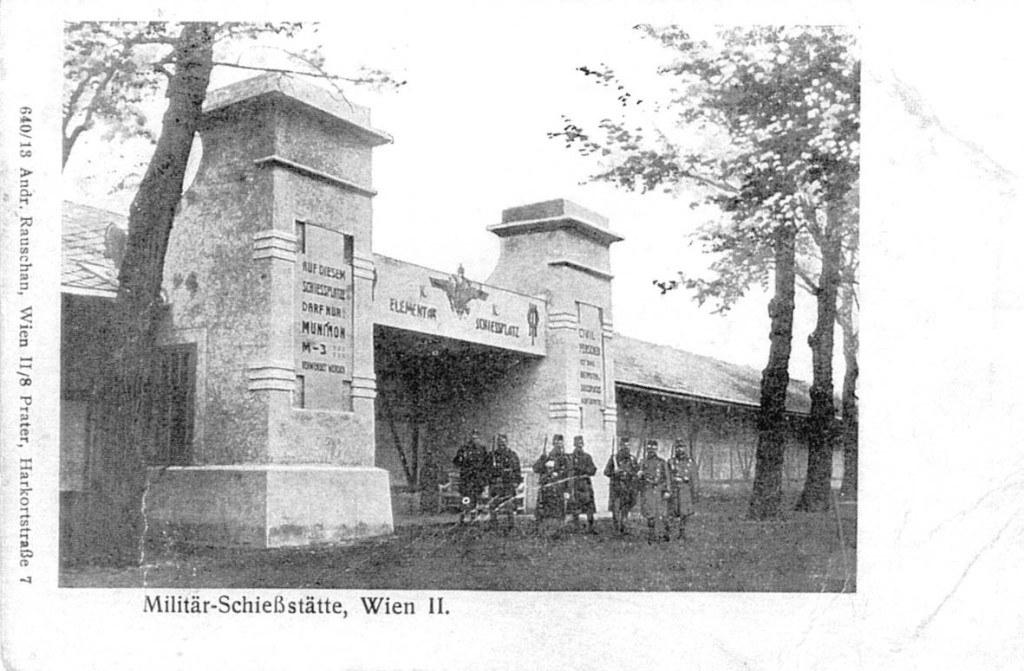

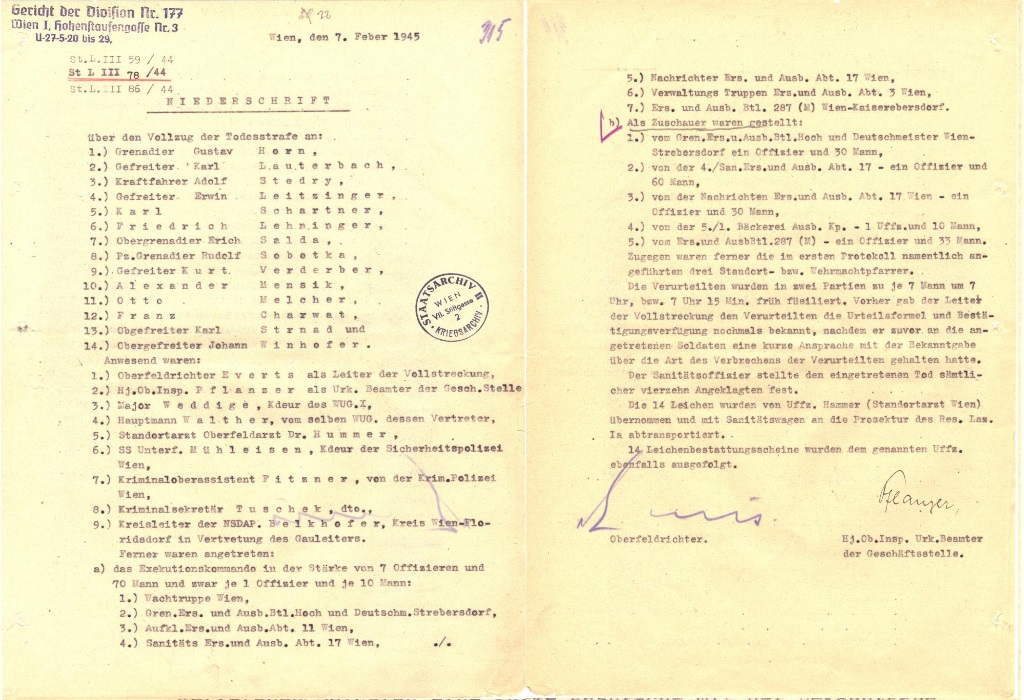

Das »Denkzeichen zur Erinnerung an die Ermordeten der NS-Militärjustiz« der Künstlerin Patricia Pisani wurde 2002 in der Nähe der Murellenschlucht (Berlin-Charlottenburg) eingeweiht. Die evangelische Kreissynode Charlottenburg hatte das Projekt im Jahre 1995 angeregt. In den sieben Jahren bis zur Umsetzung gab es eine lange Reihe von Streitpunkten zwischen den InitiatorInnen und dem Land Berlin. Dieses nutzte zu das Gelände bis vor kurzem noch als Schießgelände seiner Polizei. Die Hinrichtungsstätte lag auf diesem Gelände; das Land Berlin weigerte sich bis zum Schluss, das Denkmal direkt an der historischen Stätte errichten zu lassen.

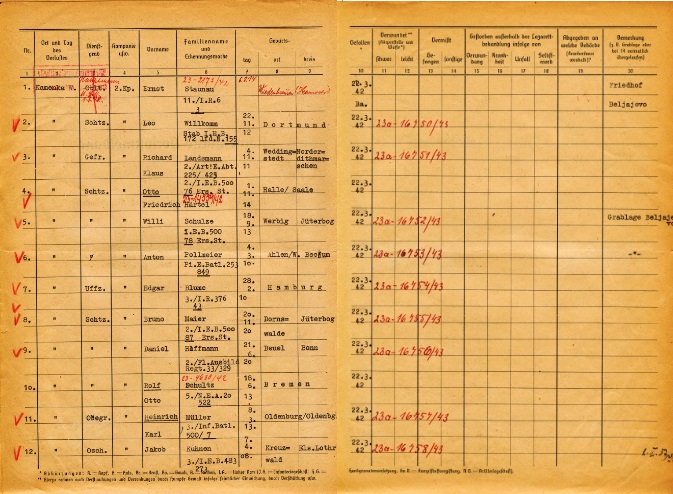

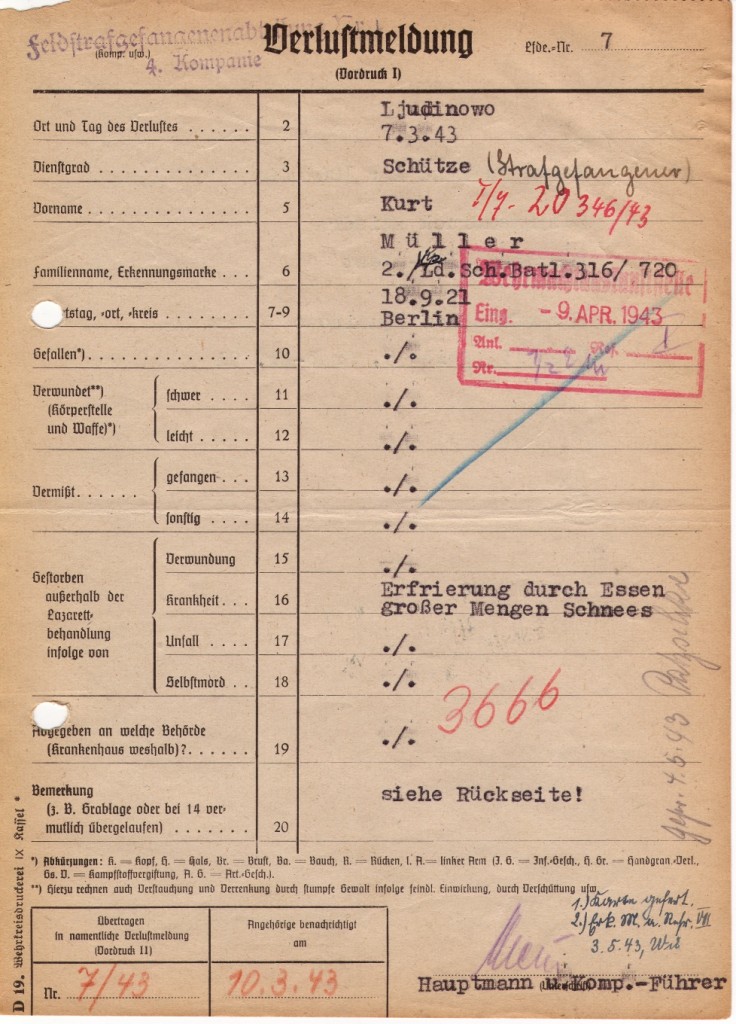

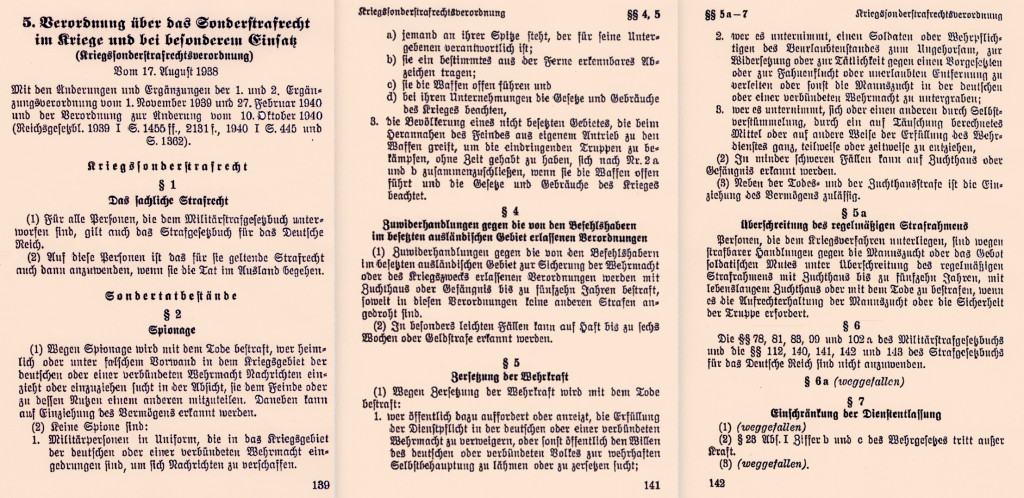

Das Denkmal von Patricia Pisani besteht aus einer Installation von 104 beschrifteten Verkehrsspiegeln, die Aussagen von Zeitzeugen sowie zeitgenössische und aktuelle Gesetzestexte zum Thema wiedergeben. Auf dem Schießgelände im Westen Berlins, in unmittelbarer Nähe zum Olympiastadion, wurden zwischen dem 12. August 1944 und dem 14. April 1945 rund 340 kriegsgerichtlich verurteilte Wehrmachtsoldaten erschossen.

Weiterführende Informationen www.denkzeichen-am-murellenberg.de

Quelle: commons.wikimedia.org

Berlin/Charlottenburg II

In der Hardenbergstraße wurde am 27. November 2012 der Stolperstein für den Landarbeiter Otto Reinhold Siegel verlegt. Seit 1943 zum Kriegsdienst eingezogen diente Siegel zunächst an der Ostfront. Seine Hinrichtung am 5. Juni 1944 erfolgte vermutlich aufgrund religiöser Verweigerung; das Urteil ist nicht überliefert.

Weiterführende Informationen: Stolpersteinverlegung für Otto Reinhold Siegel

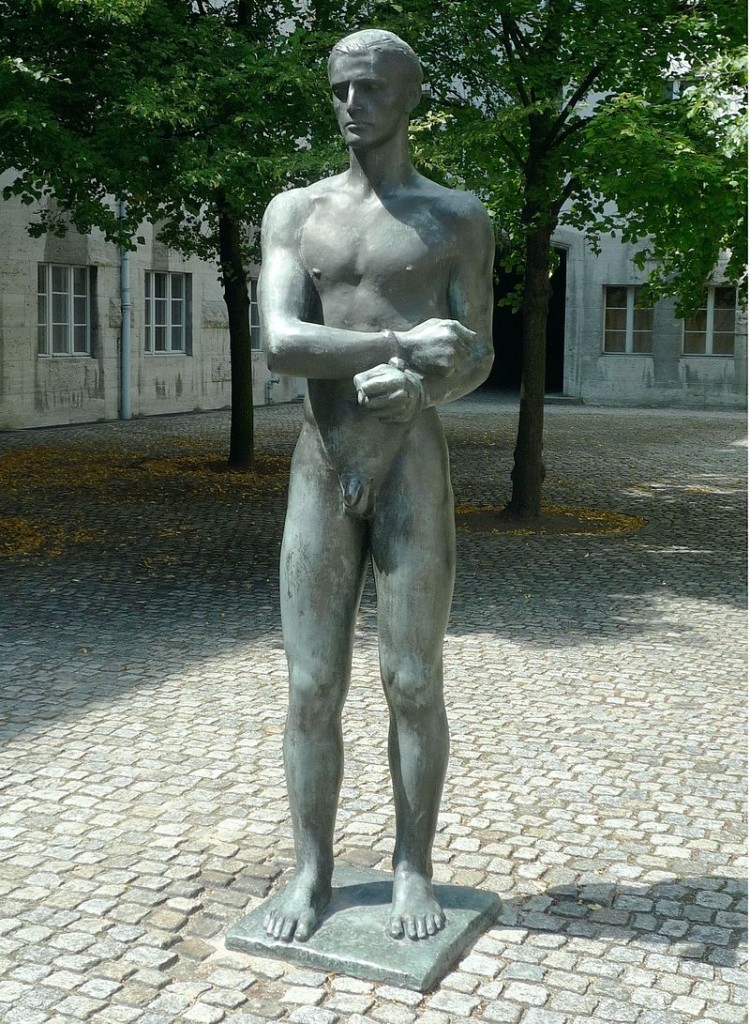

Berlin/Gedenkstätte Deutscher Widerstand

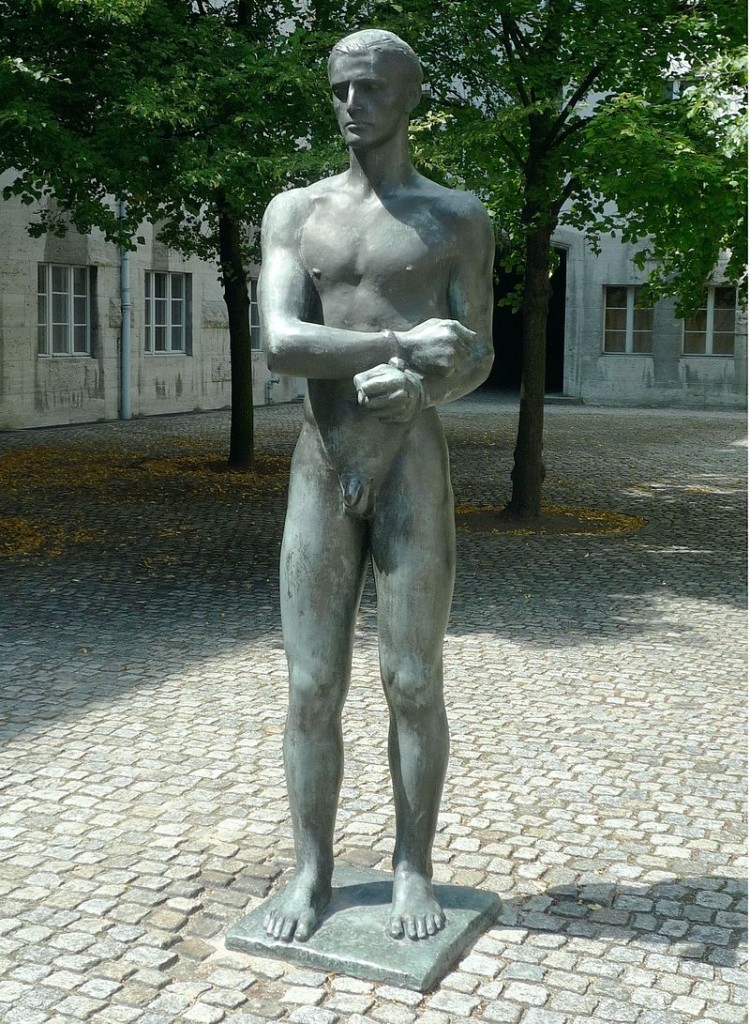

Richard Scheibe: Skulptur im Innenhof des Bendlerblocks in der Stauffenbergstraße 18.

Quelle: de.wikipedia.org

Eine Gedenk- und Bildungsstätte im “Bendlerblock”, während des Zweiten Weltkrieges Sitz des Befehlshabers des Ersatzheeres und Zentrale des Offizierswiderstands des “20. Juli 2944”, informiert seit 1968 an Personen und Ereignisse rund um den gescheiterten Staatsstreich in den letzten Monaten des “Dritten Reiches”. Im Innenhof des Gebäudekomplexes im Stadtteil Tiergarten befindet sich zudem ein 1953 eingeweihtes und seitdem mehrfach erweitertes Mahnmal, das an die hier erschossenen Wehrmachtsoffiziere erinnert.

Blick in die neue Dauerausstellung der Gedenkstätte Deutscher Widerstand

Quelle: museumsportal-berlin.de

Seit 1983 erinnert eine Dauerausstellung auch an die Schicksale von Deserteuren und Kriegsdienstverweigerern – wenn auch anfangs nur im engeren Sinne politisch motivierter Widerstand Berücksichtigung fand. Es sollte noch mehr als 20 Jahre dauern bis die Verfolgten der Wehrmachtgerichte allgemein als Opfer des Nationalsozialismus anerkannt wurden: 1998 hob der Deutsche Bundestag die Urteile wegen sogenannter Wehrkraftzersetzung auf, 2002 rehabilitierte das Parlament die Deserteure der Wehrmacht, 2009 folgten die wegen “Kriegsverrat” Verurteilten. Seit 2014 ist eine Neufassung der Dauerausstellung zu sehen.

Gedenktafel im Innenhof mit den Namen der infolge des gescheiterten Aufstands erschossenen Offiziere.

Quelle: de.wikipedia.org

Berlin/Friedrichshain

Gedenkstein für Hermann-Stöhr, gesetzt 1998.

Quelle: www.gedenktafeln-in-berlin.de

Auf dem Hermann-Stöhr-Platz, unweit des Berliner Ostbahnhofs wurde 1998 auf Initiative der evangelischen Kirche und der Friedensbibliothek im Antikriegsmuseum Berlin ein Gedenkstein eingeweiht. Auf dem Stein befindet sich eine Texttafel, die an den Widerstandskämpfer Hermann Stöhr erinnert, der aus Glaubensgründen den Kriegsdienst verweigert hatte. Stöhr war deshalb 1940 im Strafgefängnis Plötzensee hingerichtet worden. Die Grünanlage befindet sich nahe seiner früheren Wohnung in der Fruchtstraße, heute Straße der Pariser Kommune.

Quelle: Holger Hübner

Weiterführende Informationen:

Verzeichnis Gedenktafeln in Berlin

Kurzportrait Hermann Stöhrs der Gedenkstätte Deutscher Widerstand

Artikel in Die Zeit, 24. Januar 1986, Beschämend auch für die Kirche: “Was Jesus fordert, war für sie zuviel”

Berlin/Mitte

Der Bahnhof Friedrichstraße gehört zu den wenigen Orten, an denen bereits im ersten Jahrzehnt nach nach Ende des Zweiten Weltkrieges eine Denkzeichen angebracht wurde. Die Inschrift verweist auf einen Fall von willkürlicher Gewalt gegen zwei Soldaten in den letzten Kriegstagen; ob sie tatsächlich desertiert waren oder in der unübersichtlichen Lage im “Endkampf” um Berlin lediglich die Orientierung verloren hatten, lässt sich nicht mehr feststellen. Eine provisorische Gedenktafel wurde 1952 auf Initiative der »Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes« (VVN) installiert. Nachdem das Erinnerungszeichen nach dem Fall der Berliner Mauer im Jahre 1989 mehrmals entfernt worden war, setzte das Aktive Museum Berlin im Jahr 1999 die Befestigung einer neuen Tafel durch. Diese befindet sich in der Bahnunterführung. Der Text lautet:

Kurz vor Beendigung des /

verbrecherischen /

Hitlerkrieges wurden hier /

zwei junge deutsche /

Soldaten von entmenschten /

SS-Banditen erhängt. /

1952 Erneuert 1999

Weiterführende Hinweise: Zwei Deserteure – Opfer der Waffen-SS

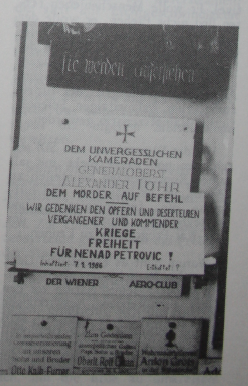

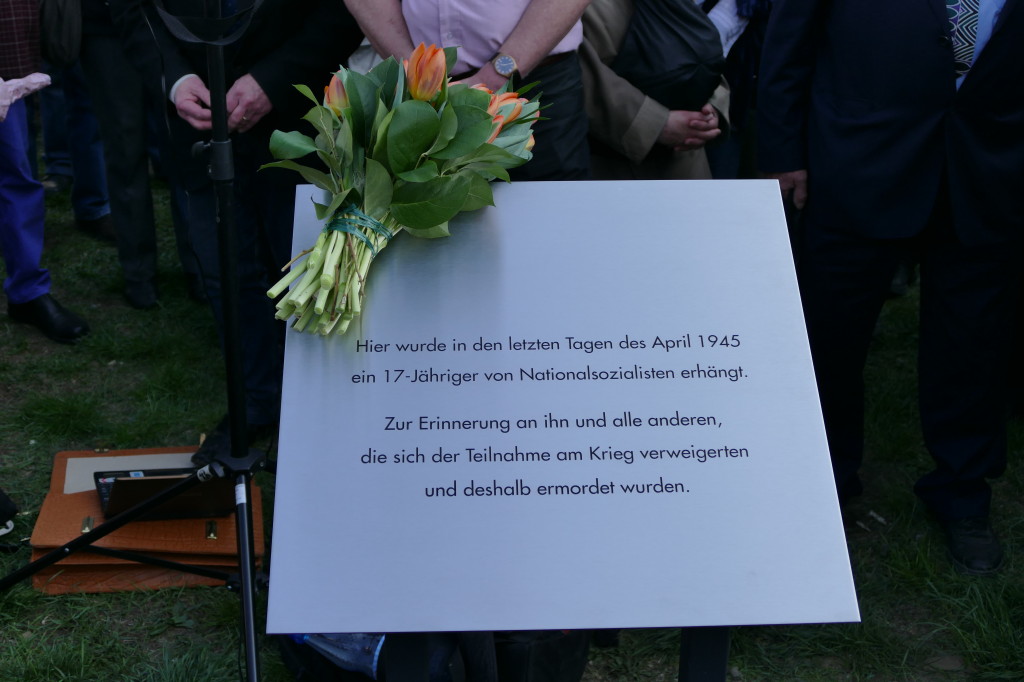

Berlin/Wilmersdorf

Erinnerungstafel in Berlin/Wilmersdorf

Foto: Martin Hoffmann

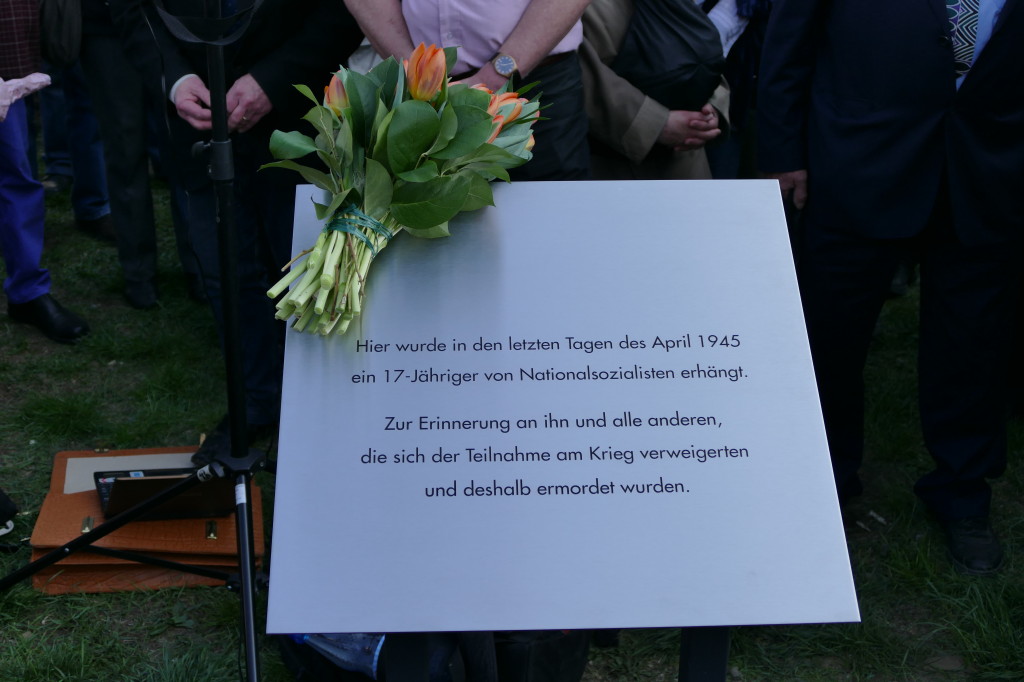

Am 24. April 2015 wurde an der Kreuzung Berliner Straße/Uhlandstraße eine Gedenktafel enthüllt. Sie erinnert an einen 17jährigen Soldaten, der dort in den letzten Apriltagen 1945 wegen angeblicher Fahnenflucht erhängt wurde. Bereits unmittelbar nach Kriegsende legten Bewohner am ehemaligen Tatort Blumen nieder, anschließend geriet die Geschichte jedoch in Vergessenheit. Nachdem sich dann die Friedensinitiative Wilmersdorf Mitte der 1990er Jahre erfolglos für eine Gedenktafel eingesetzt hatte, ergriff der Historiker Michael Roeder 2013 erneut die Initiative; Unterstützung erfuhr er durch ein Netzwerk zivilgesellschaftlicher Institutionen, darunter die Arbeitsgemeinschaft Frieden der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und das Aktive Museum. Finanziert wurde die Gedenktafel durch Spenden zahlreicher Privatpersonen und Organisationen. An der Eröffnungsfeier nahmen 200 Menschen teil; es sprachen unter anderen der Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann sowie der Historiker Prof. Dr. Wolfgang Benz.

Weiterführende Informationen: Gedenktafel für ermordete Deserteure

Denkmal in Bernau bei Berlin / Foto: www.offenehuette.de

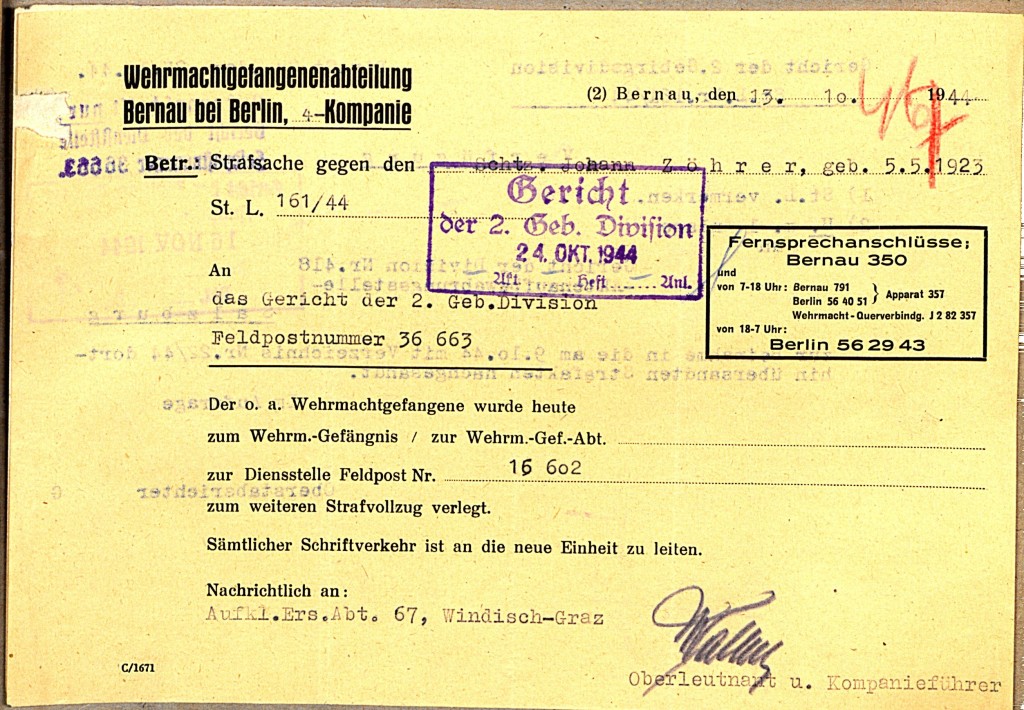

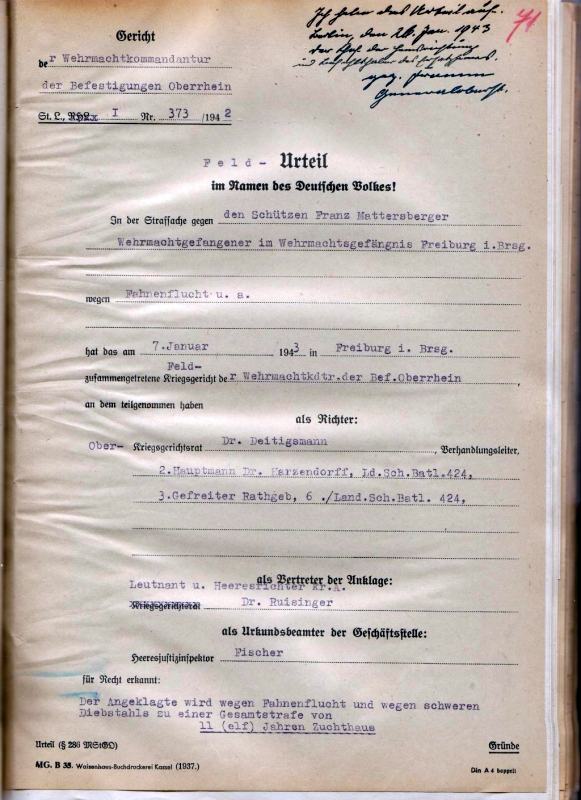

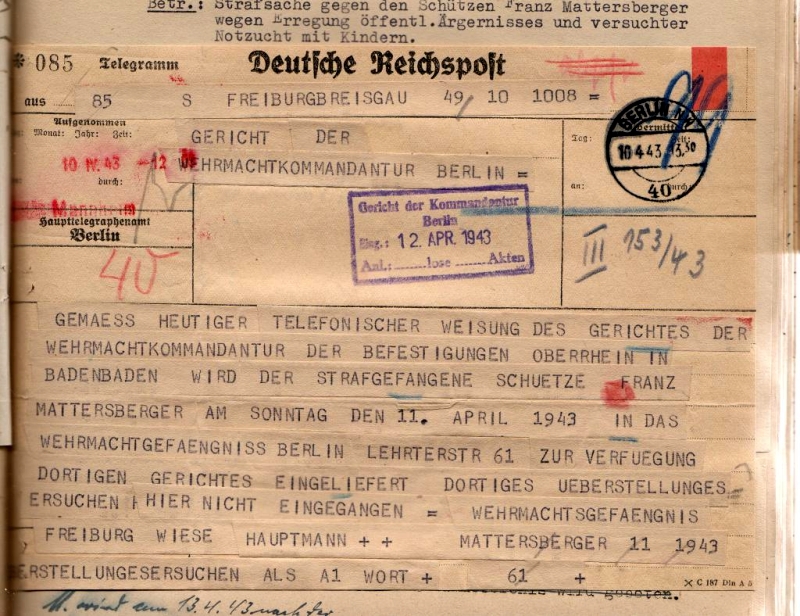

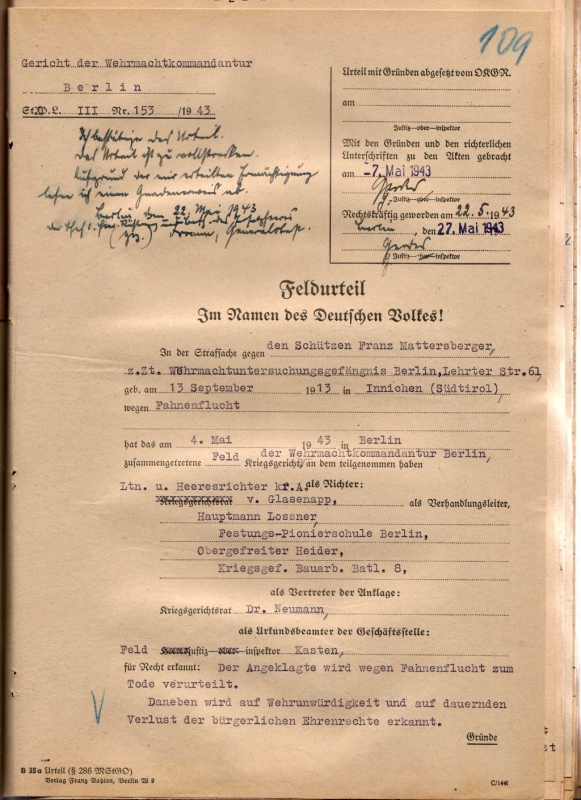

Bernau bei Berlin

15. Mai 1998 weihte die Stadt Bernau nordöstlich von Berlin das Deserteursdenkmal mit dem Titel »Weil er nicht töten wollte« des Bildhauers Friedrich Schötschel ein. Die Anregung zum Denkmal war von einer Bernauer Schülergruppe ausgegangen; eine Eingabe an die Stadtverordnetenversammlung wurde 1997 positiv beschieden. Das Denkmal, in Form einer Relieftafel auf einem Betonblock steht in der Mühlenstraße, direkt an der historischen Stadtmauer; direkt gegenüber befindet sich ein Kriegerdenkmal für die gefallenen deutschen Soldaten des deutsch-französischen Krieges von 1870/71, außerdem ein Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs, sowie ein sowjetisches Ehrenmal für die gefallenen sowjetischen Soldaten des Zweiten Weltkriegs.

Das Deserteursdenkmal zeigt einen an Händen und Füßen gefesselten Deserteur bei seiner Hinrichtung. Die Augen sind ihm verbunden. Neben ihm befinden sich in der Wand zahlreiche Einschusslöcher. Zu Füßen des Reliefs ist eine Bronzeplatte angebracht; die Inschrift – angelehnt an Verse Gerhard Schönes – lautet:

»Gewidmet allen Deserteuren und Verweigerern / deren Heimat die Mutter Erde ist, / die im Feind den Menschenbruder erkennen, / die statt auf Generäle auf den Befehl ihres Gewissens hören, / die nicht an Ideologen, sondern am Leben hängen, / deren Angst kleiner als ihre Liebe ist.«

In Bernau bei Berlin waren noch im April 1945 Deserteure von Feldjägern erschossen worden. Das Grab von zwölf Soldaten eines Strafbataillons, die sich von ihrer Truppe entfernt hatten, wurde 1956 nördlich der Chaussee Bernau-Albertshof gefunden. Die Gebeine der Ermordeten wurden auf dem Friedhof von Bernau im Beisein der Hinterbliebenen beigesetzt.

Weiterführende Informationen www.offenehuette.de

Denkmal in Braunschweig/Stadt / Foto: Manuela Büchting, Braunschweig

Braunschweig/Stadt

Eine in der Braunschweiger Innenstadt an der Westseite der Magni-Kirche angebrachte Steintafel nimmt hier insofern eine Sonderstellung ein, als sie formal eher ein Platzhalter für ein Deserteursdenkmal ist. Dieses Denkmal des Braunschweiger Künstlers und Totalverweigerers Rainer Scheer wurde zunächst zweimal von Unbekannten zerstört und später, in der Neujahrsnacht 1995, gestohlen. Die ersten Anfänge des Kampfes für ein Deserteursdenkmal in der Region Braunschweig gehen noch viel weiter zurück: Erstmals 1989 und dann noch weitere vier Male versuchten Friedensaktivisten der Stadt Braunschweig ein Denkmal zu »schenken«. Die beiden ersten Denkmäler von Rainer Scheer wurden jeweils zerstört, ein neuer Denkmalsentwurf endete zweimal mit der Rückgabe des Denkmals an den Künstler. Verbunden mit den Denkmälern waren jeweils radikal-pazifistische Interventionen, Kritik an den Kriegen der NATO in Somalia, Jugoslawien und anderswo und damit eine Verknüpfung historischer und aktueller Bilder von Deserteuren.

Auch wenn keines der Denkmäler in der Braunschweiger Innenstadt jemals einen Platz finden konnte, erinnerte das Friedenszentrum Braunschweig als Initiator bei der Einweihung einer Steintafel am 12. April 1995 nicht nur an das verhinderte Denkmal, sondern auch an die Deserteure der Wehrmacht des Zweiten Weltkrieges. Unter dem Motto: »Den Deserteuren ein Denkmal, sie schaden dem Krieg« heißt es hier: »Hier stand vom 1.9.1994 bis zum 1.1.1995 ein Deserteurdenkmal. Nach zwei Zerstörungsversuchen wurde es am Neujahrsmorgen entwendet. Also seid ihr verschwunden, aber nicht vergessen; niedergeknüppelt, aber nicht widerlegt, zusammen mit allen unbeirrbar auf der Wahrheit Beharrenden uns Mahnung und Beispiel. Nach Bert Brecht«

Im nächsten Jahr gelang es dem Braunschweiger Friedenszentrum allerdings doch noch, die Stadt in die Pflicht zu nehmen. Historische Recherchen hatten ergeben, dass die Wehrmachtjustiz bei den Schiessständen in der Buchhorst, einem Wald bei Riddagshausen (siehe nächster Eintrag), auch verurteilte Wehrmachtssoldaten hatte hinrichten lassen. Wieder bildete sich eine Initiative für die Errichtung eines Deserteursdenkmals. Standort solllte der Garnisonsfriedhof Rebenring/Pockelstraße (nahe der heutigen TU-Mensa) werden. Ein Wettbewerb wurde ausgelobt, eine Jury berufen und am 12. April 1996 kam es zu einer Preisverleihung. Ausgezeichnet wurde Arne Witt aus Flensburg für eine Skulpturen-Reihe von Beton-Klötzen, von denen einer umgefallen und zerbrochen ist. Umgesetzt wurde das Denkmal indes nicht.

Weiterführende Informationen www.friedenszentrum.info

Denkmal in Braunschweig/Buchhorst / Foto: Manuela Büchting, Braunschweig

Braunschweig/Buchhorst

Am 16. November 2003 weihte das Friedenzentrum Braunschweig mit Unterstützung des Kloster- und Studienfonds sowie des Forstamts Riddagshausen eine Gedenkstätte für die auf dem Schießstand Buchhorst erschossen Opfer des Nationalsozialismus ein. In den Ruinen des noch bis 1962 von Polizei und Bundesgrenzschutz als Schießanlage genutzten Geländes erinnert eine bemerkenswerte Installation an den Ort der Hinrichtung von mindestens sechs wehrmachtgerichtlich Verurteilten. Entworfen und umgesetzt wurde sie seit 2002 von Studierenden der Braunschweiger Hochschule für Bildende Künste unter Leitung der Bildhauerin Petra Förster. Die roten Fäden auf der Fotografie versinnbildlichen die Geschossbahnen der Hinrichtungskommandos. Auf Tafeln im inneren der Kugelfänge sind Namen der Exekutierten aufgebracht. Zudem markieren vier Skulpturen aus Ziegelsteinen und Ruinenresten den Weg zur Hinrichtungsstätte. Sie sollen die Aufmerksamkeit von Spaziergängern und Wanderern des naheliegenden Waldweges erregen.

Die in Braunschweig meist von der Division 191 gefällten Todesurteile wurden außer in Buchhorst, in Wolfenbüttel, im Kasernengelände in der Lindener Straße sowie im dortigen Gefängnis vollstreckt.

Weitere Informationen www.friedenszentrum.info sowie kramerwf.de und www.vernetztes-gedaechtnis.de

Denkmal in Bremen/Vegesack / Foto: Geschichtswerkstatt, Heft 22

Bremen/Vegesack

Am 26. April 1986 weihte die Gruppe »Reservisten verweigern sich« das Mahnmal »Dem unbekannten Deserteur« auf dem Ansgarikirchhof in Bremen ein. Durch Vermittlung des Bremer Senators für Bildung, Wissenschaft und Kunst wurde mit dem Gustav-Heinemann-Bürgerhaus bald ein neuer Standort gefunden; hier ist das Mahnmal noch heute zu sehen. An der öffentlichen Veranstaltung zur Übergabe des Mahnmals am 18. Oktober 1986 waren die Initiatoren, Vertreter des Bürgerhausvereins sowie der Antifaschistische Arbeitskreis, die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes/Bund der Antifaschisten, Angehörige der Volkshochschule und der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft beteiligt.

Die politische Auseinandersetzung vor allem mit Vertretern der bürgerlichen Parteien in und außerhalb Bremens wurde erbittert geführt. Dies lag vor allem daran, dass das Mahnmalprojekt von Anfang an einen besonderen politischen Charakter hatte. Bei den Initiatoren und Gestaltern der Skulptur handelte es sich um eine Gruppe von Reservisten der Bundeswehr, die nachträglich den Kriegsdienst verweigert und sich zuvor explizit vom NATO-Doppelbeschluss, der Stationierung atomarer Mittelstreckenraketen in Deutschland, distanziert hatten. Sie bezeichneten sich als »die bekannten Deserteure« von morgen. Um dies zu verdeutlichen, wurde der Kopf des Soldaten bzw. Deserteurs auf dem Mahnmal mit einem NATO-Helm versehen. Die Gruppe »Reservisten verweigern sich« suchte im Rahmen der Auseinandersetzung mit zeitgenössischen Deserteuren gleichzeitig nach Bezügen zu den Deserteuren der Wehrmacht.

Weiterführende Informationen www.zeit.de

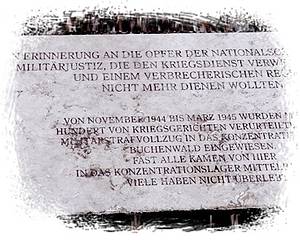

Gedenktafel in der KZ-Gedenkstätte Buchenwald / Foto: www.braunzonebw.blogsport.de

KZ-Gedenkstätte Buchenwald

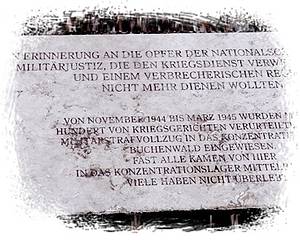

Am ehemaligen Block 45 des ehemaligen Konzentrationslagers erinnert heute ein Gedenkstein an Deserteure und so genannte Wehrkraftzersetzer der Wehrmacht, die von November 1944 bis März 1945 aus dem Militärstrafvollzug oder aus Zuchthäusern in das Konzentrationslager Buchenwald eingewiesen worden waren. Die Gedenkplatte wurde im Rahmen eines Festakts am 15. Mai 2001 – dem internationalen Tag der Kriegsdienstverweigerer – auf dem Gelände der KZ-Gedenkstätte der Öffentlichkeit übergeben. Der Gedenkstein trägt folgende Inschrift: »In Erinnerung an die Opfer der nationalsozialistischen Militärjustiz, die den Kriegsdienst verweigert haben und einem verbrecherischen Regime nicht mehr dienen wollten.« Der Anstoß zu der Gedenkplatte ging aus von einer Tagung des Vereins »Gegen das Vergessen – für Demokratie«, drei Jahre zuvor; Mitinitiator war Ludwig Baumann, Vorsitzender der »Bundesvereinigung Opfer der NS-Militärjustiz«.

Weiterführende Informationen: KZ-Gedenkstätte Buchenwald

Denkmal in Darmstadt / Foto: Geschichtswerkstatt, Heft 22

Darmstadt

Eine Gruppe von Ex-Reservisten der Bundeswehr mit dem Titel »Darmstädter Friedenshetzer« weihte am 14. November 1987 im Garten des Pfarrers der evangelischen Martinsgemeinde eine Stahlplastik mit dem Titel »Dem unbekannten Deserteur ein«. Das Denkmal zeigt die Silhouetten von fünf Soldaten, die die Hand zum Gruß an den Helm gelegt haben. Mit dem Denkmal wollten die Initiatoren darauf aufmerksam machen, »daß sich der Soldat in einem ‘Unrechtsstaat’ nicht an der Rechtslage, sondern an seinem Gewissen orientieren soll«, heißt es in einer Pressemedlung aus dem Jahre 1987. Außerdem wollte die Reservistengruppe auf die Diskriminierung und Benachteiligung der überlebenden Wehrmachtsdeserteure hinweisen.

Gefertigt wurde das Denkmal von einer Gruppe des Werkhofes Darmstadt. Die Aktion fand noch jenseits staatlicher Unterstützung oder Finanzierung statt. Da die Denkmalsetzer einen möglichst großen Kreis von Menschen erreichen wollten, war von vornherein geplant, das Denkmal an verschiedene Orte zu bringen. Nach dem Garten des Pastors wurde es an weiteren zwei Orten gezeigt, auf einem Schulgelände und an einer Mauer in der Lauteschlägerstraße in Darmstadt. Dort ist die Plastik seit 1994 noch immer angebracht.

Denkmal in Ebern bei Würzburg / Foto: Privatarchiv Günter Lipp

Ebern bei Würzburg

Sechzig Jahre nach der Erschießung von vier namentlich bekannten Wehrmachtssoldaten weihte die mainfränkische Stadt Ebern am Hinrichtungsort eine Gedenktafel ein. Seit 2005 gedenkt die Stadt den Männern, die sich vermutlich in den letzten Kriegstagen von ihren Einheiten abgesetzt hatten und dafür am 5. April 1945 im Gefängnishof der Stadt vor einem Erschießungskommando sterben mussten – nur sechs Tage, bevor amerikanische Truppen die Stadt befreiten. Auf dem Stein, den der Bürgerverein Ebern gesetzt hat, sind die Namen der vier Erschossenen eingraviert; an der Unterkante ist ein Ausspruch von Martin Luther eingraviert: »Das Recht ist ein zeitlich Ding, das zuletzt aufhören muss. Aber das Gewissen ist ein ewig Ding, das nimmermehr stirbt.«Durch intensive lokalhistorische Spurensuche konnten in Franken viele ähnliche Beispiele vollstreckter Todesurteile, vor allem durch das Standgericht Helm, dokumentiert werden, unter anderem in Aschaffenburg, Bad Kissingen, Kronach, Hof, Coburg, Nürnberg und Zellingen bei Würzburg. Hier stehen entsprechende Denkmalsetzungen allerdings noch aus.

Emslandlager

Zwischen 1933 und 1938 ließ das NS-Regime 15 Straflager im Emsland errichten, in denen Häftlinge und Kriegsgefangene aus ganz Europa festgehalten wurden. Von den hier inhaftierten Soldaten waren die meisten wegen unerlaubter Entfernung, Fahnenflucht oder »Wehrkraftzersetzung« für »wehrunwürdig« erklärt und an die zivile Reichsjustizverwaltung übergeben worden. Die Haftbedingungen waren geprägt von mörderischer Arbeit im Moor, unzureichender Ernährung und Bekleidung sowie Demütigungen und Misshandlungen seitens der Wachmannschaften.

Das Gedenkstättengeländeheute.

Foto: wes-la.de

Insgesamt saßen in den Lagern Esterwegen, Brual-Rhede, Börgermoor, Aschendorfermoor, Walchum und Neusustrum zwischen 25.000 und 30.000 kriegsgerichtlich Verurteilte ein. Sie nannten sich selbst »Moorsoldaten«, in Anspielung auf die schwere Arbeit, die sie bei der Kultivierung des Emsländischen Moores leisten mussten. Mindestens 780 von ihnen starben hier während des Krieges an Hunger, Krankheiten und Misshandlung. Von den Emslandlagern aus wurden 5.000 bis 6.000 militärgerichtlich Verurteilte in das Torgauer Wehrmachtgefängnis Fort Zinna überstellt, wo sie auf ihre Eignung für die Bewährungstruppe 500 überprüft wurden. Die so zusammengestellten Bataillone kamen an besonders gefährlichen Frontabschnitten zum Einsatz.

Nach Kriegsende fand sich für die Errichtung eines Gedenkortes zunächst keine Unterstützung. Ein »Aktionskomitee für ein Dokumentations- und Informationszentrum Emslandlager e. V.« (DIZ) setzte sich seit 1981 mit einer Dauerausstellung in Papenburg für die Aufarbeitung der regionalen Geschichte ein. Seit 2011 führt sie ihre Arbeit in der neu eröffneten Gedenkstätte Esterwegen fort.

Weiterführende Hinweise

Homepage der Gedenkstätte Esterwegen

Denkmal in Erfurt / Foto: Privatarchiv Eckart Schörle, Erfurt

Erfurt

Am 1. September 1995 weihte die Stadt Erfurt bei den Wallanlagen der ehemaligen Zitadelle auf dem Petersberg das Deserteursdenkmal des Erfurter KünstlersThomas Nicolai ein. Die Initiative für das Denkmal war im November 1994 unter anderen von Gewerkschaften, Friedensgruppen, Kirchenvertretern, Künstlern sowie überlebenden Deserteuren der Wehrmacht und anderen Opfern des Nationalsozialismus ausgegangen. Zahlreiche Prominente unterstützen das Projekt u. a. Ralph Giordano, Gerd Zwerenz, Joschka Fischer, der evangelische Erfurter Bischof Christoph Demke und Christa Wolf. Der christdemokratische Erfurter Oberbürgermeister Manfred Ruge stand dem Denkmal bis zu seiner Eröffnung ablehnend gegenüber. Die Fraktionen von Bündnis 90/DIE GRÜNEN und PDS/DIE LINKE setzten sich schließlich durch.

Das Denkmal besteht aus acht Metallstelen, von denen sieben die Anmutung einer starren, disziplinierten Haltung haben. Eine ist abweichend gestaltet, wendet sich aus der Reihe ab; sie symbolisiert einen Fahnenflüchtigen. Eine Bronzetafel am Boden trägt die Inschrift »Dem unbekannten Wehrmachtsdeserteur – Den Opfern der NS-Militärjustiz – Allen die sich dem Naziregime verweigerten«. Der Text schließt mit einem Zitat von Günter Eich: »Seid Sand, nicht das Öl im Getriebe der Welt«.

Der Petersberg ist ein authentischer Ort der NS-Militärjustiz: Im Kommandantenhaus der Zitadelle Petersberg befand sich seit 1940 das Feldgericht 409. Infanterie Division. Zudem waren Zellen für Untersuchungshäftlinge im Keller der großen Defensionskaserne im inneren Ring der Festung untergebracht. An einer nahe gelegenen Häuserwand kam es zur Erschießung von mindestens 20 wehrmachtgerichtlich verurteilten Soldaten.

Denkmal in Flensburg / Foto: Stadtarchiv Flensburg

Flensburg I

Im Jahre 2003 wurde dem aus Flensburg stammenden Kapitänleutnant Asmus Jepsen eine Straße im Neubaugebiet Twedter Feld gewidmet. Es liegt unweit des Geländes des Marinestandorts Mürwik, in dem bei Kriegsende der Großadmiral Karl Dönitz als Nachfolger Adolf Hitlers seinen Sitz hatte. Jepsen hatte wenige Stundenvor der Kapitulation in Norddeutschland seine Soldaten nach Hause geschickt und war dann selbst in seinen Heimatort zurückgekehrt. Kurze Zeit später wurde er verhaftet, von einem Standgericht wegen Fahnenflucht zum Tode verurteilt und am 6. Mai 1945 auf dem Twedter Feld erschossen. Allein in den letzten Kriegstagen starben in und um Flensburg nach wehrmachtgerichtlichen Urteilen mindestens 150 Soldaten. Die Straßenbenennung soll hier stellvertretend für andere ähnlich Aktionen stehen (vgl. den Eintrag zu Kiel-Holtenau, Köln-Dünnwald und Tübingen).

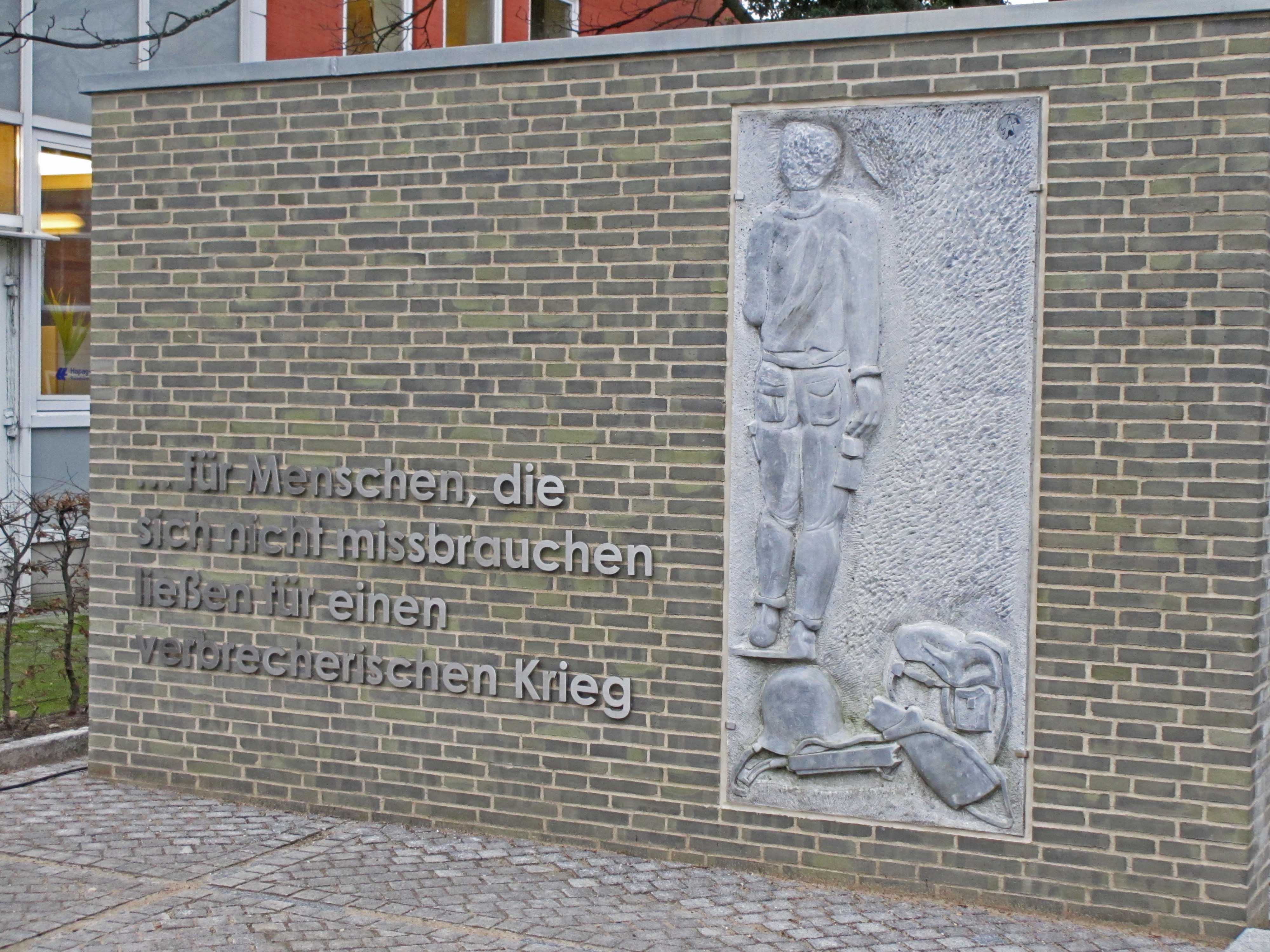

Flensburg II

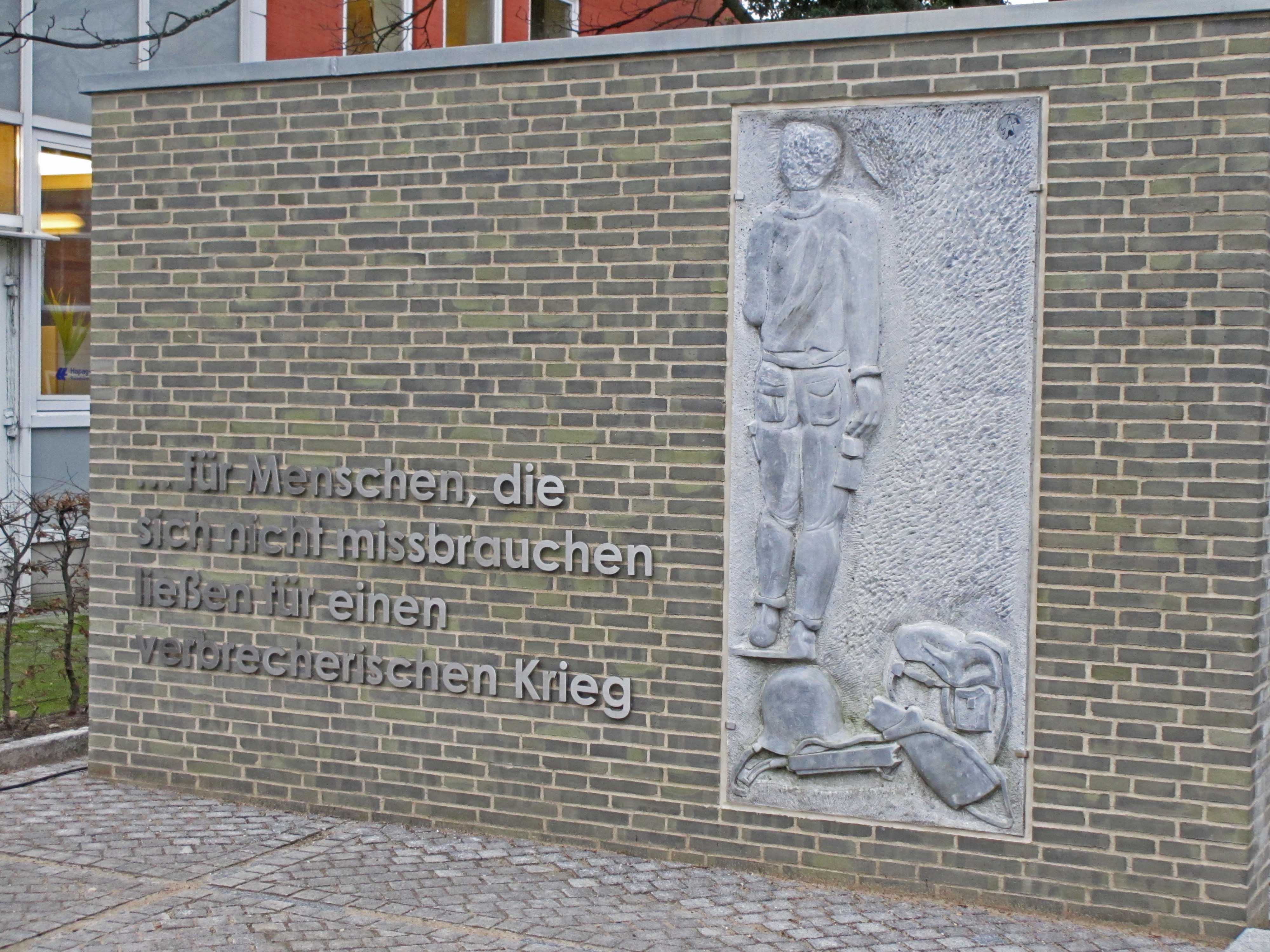

Flensburger Denkmal „….für Menschen, die sich nicht missbrauchen ließen für einen verbrecherischen Krieg.

Foto: Dr. Helmreich Eberlein

Am 7. Januar 2014 wurde in Flensburg das Denkmal „für Menschen, die sich nicht missbrauchen ließen für einen verbrecherischen Krieg“ eröffnet. Es befindet sich am “Platz der Gärtner” in der Roten Straße. Die erste Initiative dazu gab es bereits im Jahre 1994: Die Gruppe „Christen für die Abrüstung“ hatte das Mamor-Relief in Auftrag gegeben und sich für die Errichtung stark gemacht. Zwar hatte die rot-grüne Ratsmehrheit die Aufstellung des Denkmals zunächst zugesagt. Die SPD-Fraktion rückte davon allerdings wieder ab, alle weiteren Versuche einer Errichtung scheiterten in der Folge. Über zwanzig Jahre lang stand das Denkmal in einem Flensburger Hinterhof. Im Januar/Februar 2012 brachte die Station der Wanderausstellung “Was damals Recht war – Soldaten und Zivilisten vor Gerichten der Wehrmacht” im Flensburger Rathaus die Diskussion wieder in Schwung. Die Ratsversammlung beschloss am 22. März 2012 mit großer Mehrheit die Aufstellung.

Eröffnungsrede von Anke Sporendonk (Ministerin für Justiz, Kultur und Europa in Schleswig Holstein)

Eröffnungsrede von Dr. Helmreich Eberlein (Christen für die Abrüstung)

Grußwort der Stadtpräsidentin Swetlana Krätzschmar

Gedenktafel am ehemaligen Kasernenstandort des preußischen Infanterie Regiments Nr. 82.

Foto: museenkoeln.de

Göttingen

Die niedersächsische Stadt war eine der ersten in Deutschland, die am 1. September 1990 offiziell eine Gedenktafel für Deserteure einweihte. Das Steinrelief mit dem Titel »Die Kirschen der Freiheit« des Göttinger Künstlers Joachim Nitsch wurde am Amtshaus, dem ehemaligen Sitz des in Göttingen stationierten 82. Infanterie Regiments, angebracht. Initiator war die Göttinger Gruppe »Reservisten verweigern den Kriegsdienst«, unterstützt durch weitere Gruppen der Friedensbewegung, die örtliche Geschichtswerkstatt, kulturpolitischen Initiativen und Parteien. Dem Bremer Beispiel folgend nahm die Reservistengruppe den Volkstrauertag 1987 zum Anlass, sich auch gegen die anhaltende Diskriminierung und Kriminalisierung von Deserteuren in der Bundesrepublik auszusprechen.

In den folgenden Jahren bis zur Eröffnung fand in der städtischen Öffentlichkeit eine intensive Auseinandersetzung statt. Die Historiker Jörg Kammler (Kassel) und Norbert Haase (Berlin) reisten für Veranstaltungen nach Göttingen, um Ergebnisse der damals erst beginnenden Forschung zum Thema zu referieren. Demonstrationen, Kundgebungen und Aktionen etwa aus Anlass von Antikriegstagen fanden statt, und es kam parallel auch zu sehr engagiert geführten kommunalpolitischen Auseinandersetzungen. SPD und Grün Alternative Liste (GAL) setzten sich schließlich gegen die Fraktionen von CDU und FDP durch, wenn auch mit jeweils unterschiedlichen Vorstellungen über den Text der Gedenkplatte.

Auf die Steintafel ist der Satz des Schriftstellers Alfred Andersch »Nicht aus Furcht vor dem Tod, sondern aus dem Willen zu leben« eingraviert. Das Motto stammt aus dem Roman Die Kirschen der Freiheit, in dem Alfred Andersch seine eigene Desertion aus der Wehrmacht im Juni 1944 in Italien verarbeitet. Das Denkmal wendet sich damit gegen falsche Ideale von Heldentum, bedingungslosen Gehorsam und Opferbereitschaft, die für die Initiatoren mit dem nur ca. 200 Meter entfernten Kriegerdenkmal für die Gefallenen des 82er Regiments aufgerufen werden. Dessen Motto heißt: »Bis zum Tode getreu«.

Weiterführende Informationen:

http://portal-militaergeschichte.de/draeger_wehrmachts-deserteure

Gedenktafel für die mindestens 147 am Truppenübungsplatz Hamburg-Höltigbaum hingerichteten Wehrmachtssoldaten.

Foto: Detlef Garbe

Hamburg/Höltigbaum

Am 5. September 2003 weihte die Kulturbehörde Hamburg eine Informationstafel zur Hinrichtungsstätte auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz auf dem Höltigbaum ein. Erste Impulse hierfür waren bereits im Jahre 1988 von der Friedensinitiative Rahlstedt ausgegangen; lange Zeit war eine Umsetzung jedoch politisch nicht durchsetzbar. Der Standort, den Wehrmacht wie später auch die Bundeswehr genutzt hatten, war erst kurz vor der Einweihung aufgegeben worden. Heute ist das Arreal ein Naherholungsgebiet. Auf der vom Denkmalschutzamt Hamburg aufgestellten Tafel ist folgender – inzwischen hinsichtlich der Zahlen von der Forschung überholte – Text abgedruckt: »Auf den Schießständen des Übungsplatzes wurden beginnend mit dem Jahr 1940 bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs mindestens 330 Wehrmachtsangehörige, auch Kriegsgefangene hingerichtet. Die Todesurteile fällten Kriegsgerichte der Wehrmacht in Hamburg, Fahnenflucht oder Wehrkraftzersetzung waren zumeist die Gründe. Aus Soldaten der umliegenden Kasernen bildete man die Hinrichtungskommandos. Kurz vor Kriegsende, am 28. April 1945, fanden die letzten Exekutionen statt.«

Im Jahr 2005 stellte die SPD-Fraktion in der Bezirksversammlung Wandsbek den Antrag, die Straßen im Gebiet der von der Bundeswehr aufgegebenen Lettow-Vorbeck-Kaserne in Jenfeld nach Deserteuren zu benennen, die am Höltigbaum erschossen wurden.

Weiterführende Information www.gedenkstaetten-in-hamburg.de

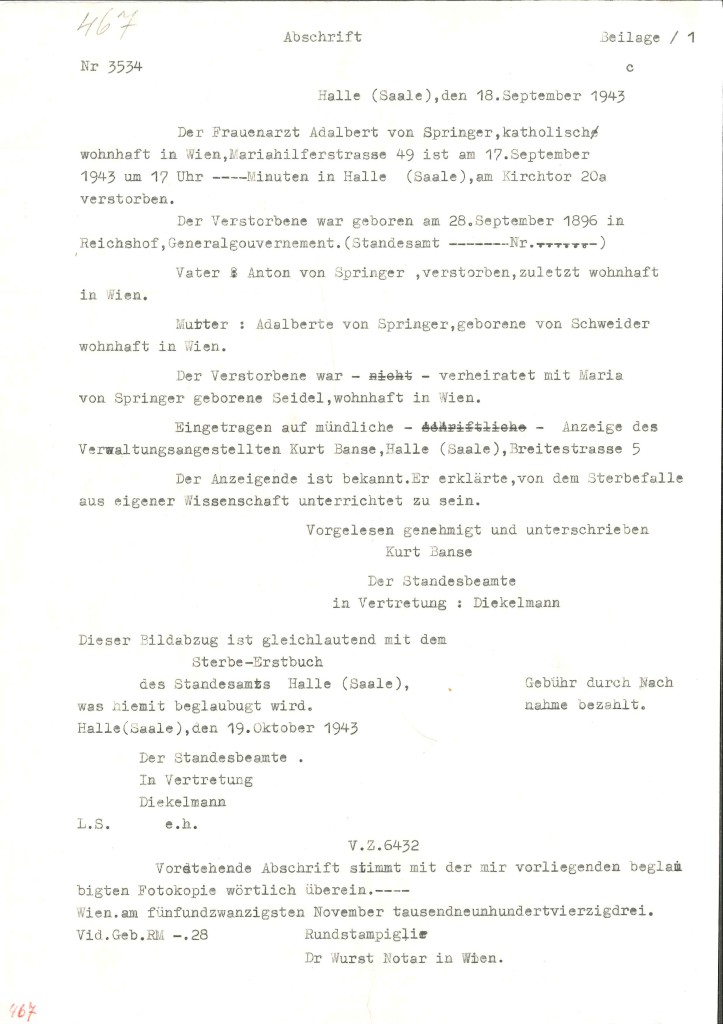

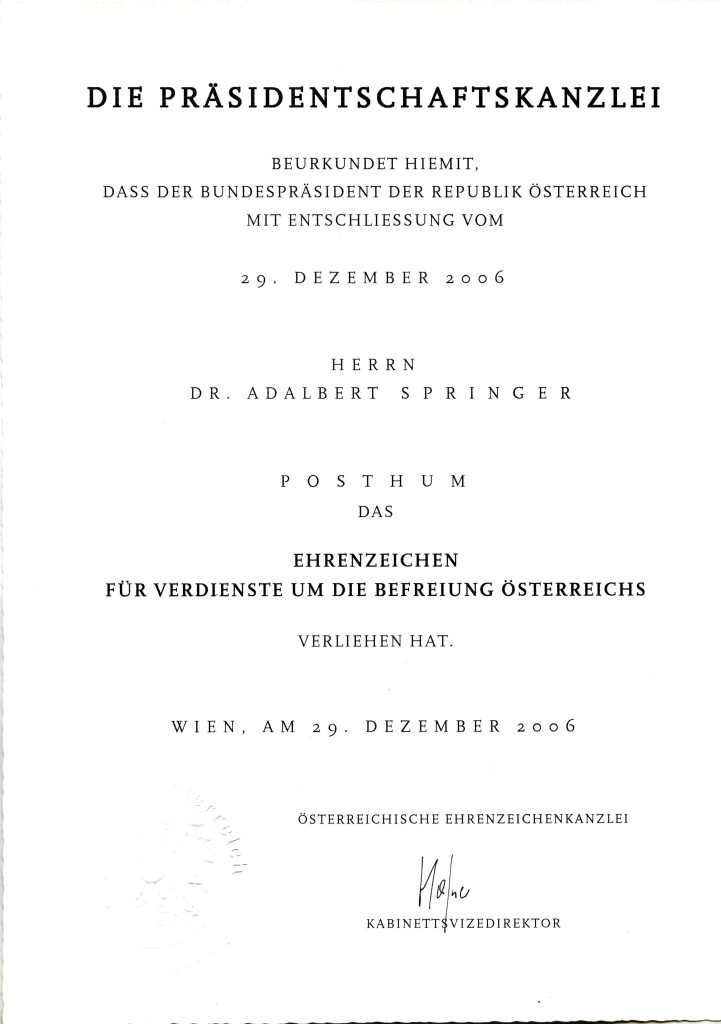

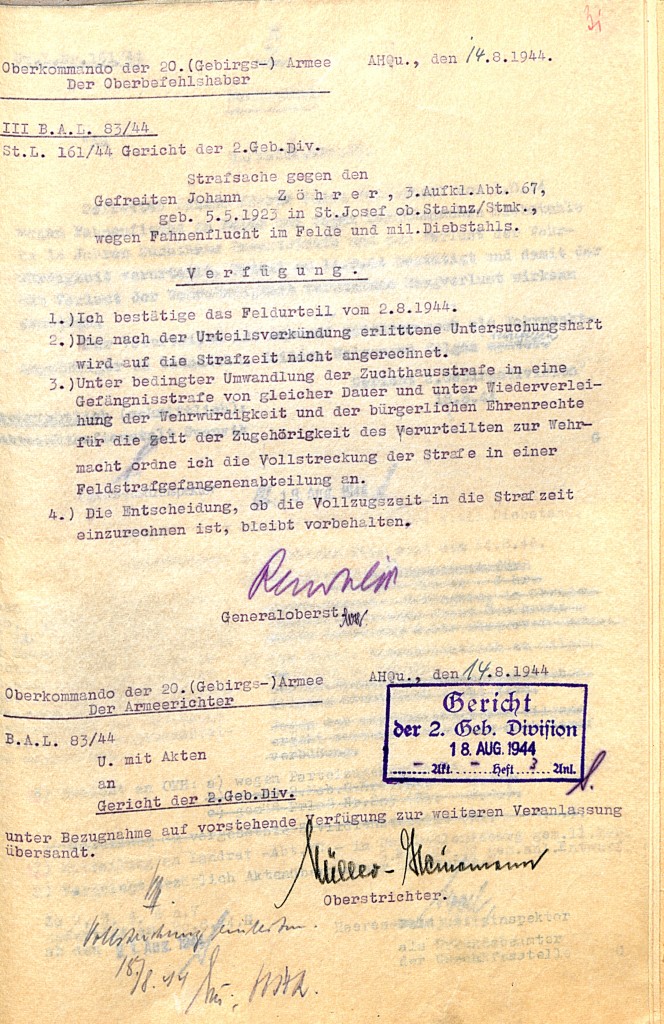

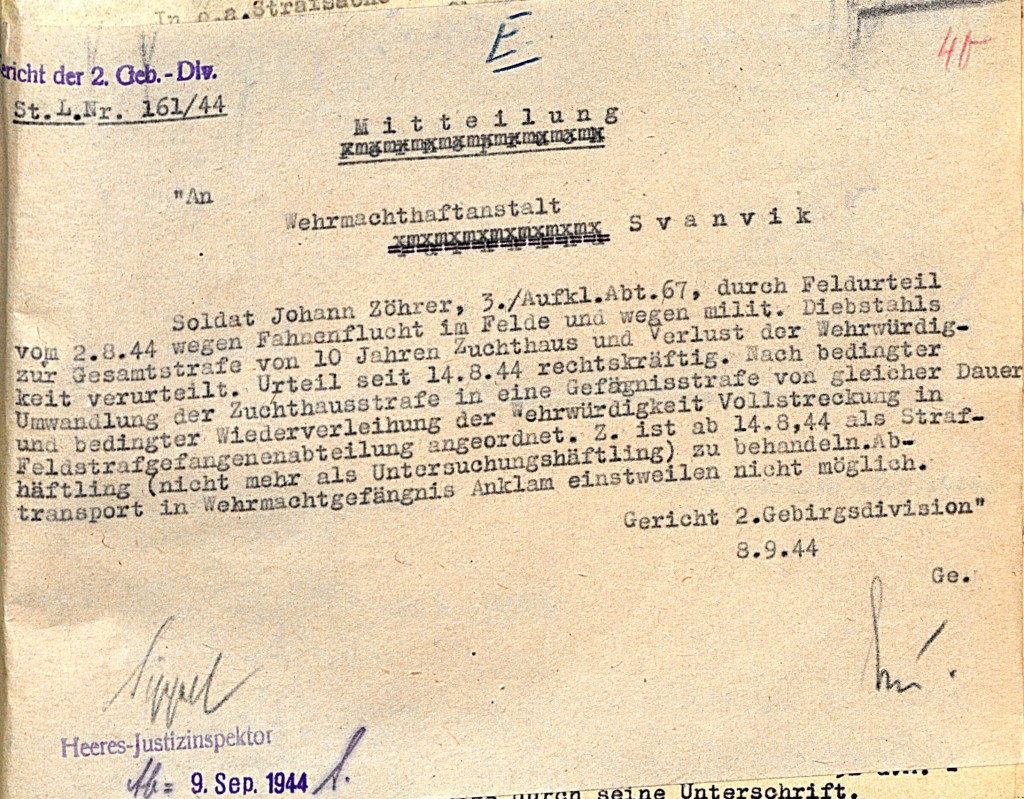

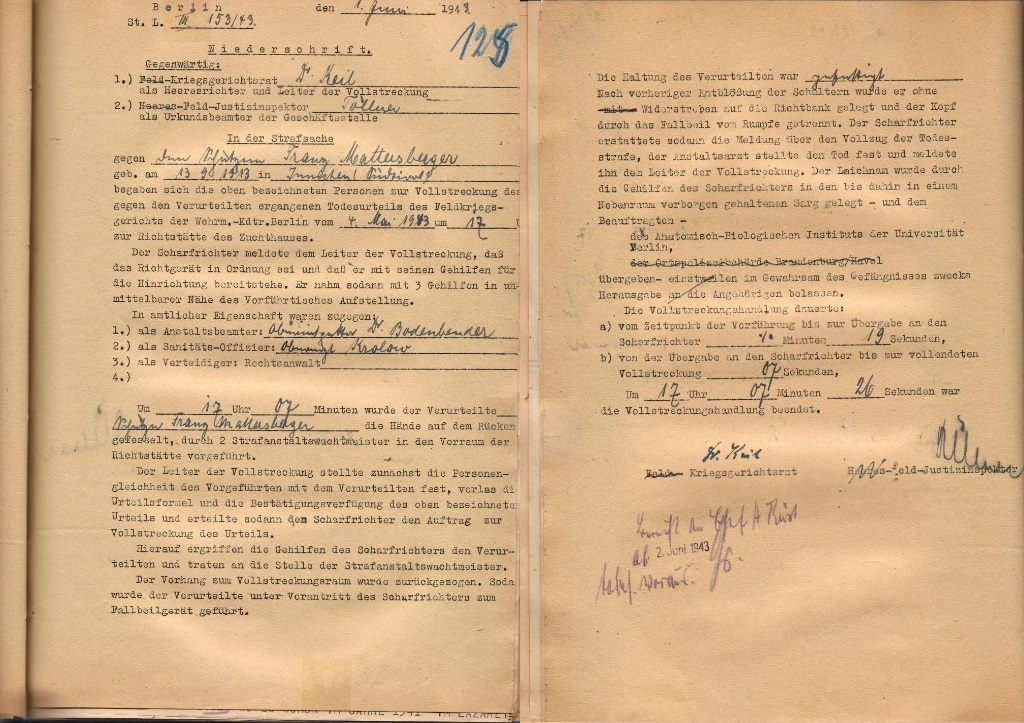

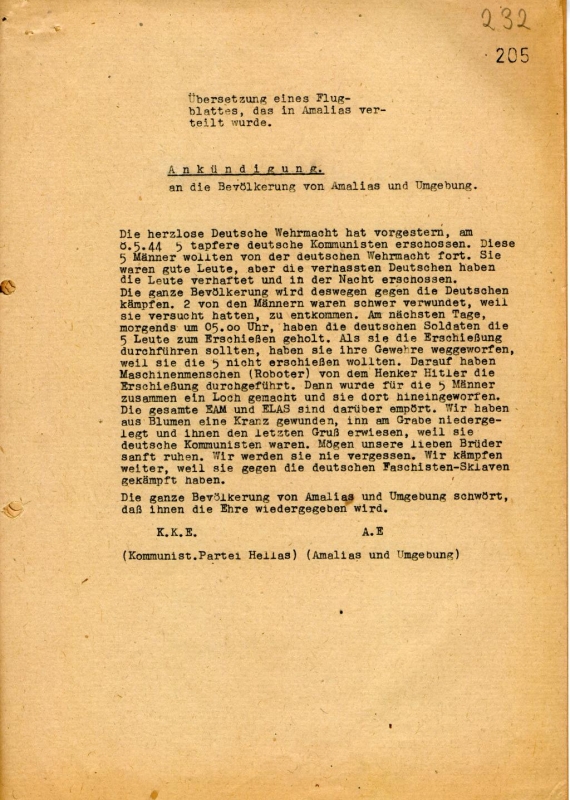

Halle/Saale

Eingang zur Gedenkstätte Roter Ochse

Foto: berlinkolleg.com

In der Gedenkstätte Roter Ochse wird seit 1996 an das Unrecht zweier Diktaturen erinnert. Während der nationalsozialistischen Herrschaft wurden in der damals als Zuchthaus genutzten Einrichtung 549 Menschen getötet, davon 275 nach wehrmachtgerichtlichen Urteilen. Der Hinrichtungsraum dient heute auch als Gedenkraum für die Opfer. Nach 1950 wurde das Gebäude vom Ministerium für Staatssicherheit der DDR genutzt.

Gedenkstele in der Dölauer Heide

Foto: CWG Halle

Die Gedenkstätte eröffnete in Zusammenarbeit mit dem Hallenser Christian-Wolff-Gymnasium und mit Unterstützung der Stadt Halle am 5. September 2014 eine Informationsstele. Sie erinnert an die Erschießung von 23 belgischen WiderstandskämpferInnen, die das Reichskriegsgericht in Torgau zuvor zum Tode verurteilt hatte. Standort ist die Dölauer Heide.

Weiterführende Hinweise:

Homepage der Gedenstätte Roter Ochse

Hamburg/Stephansplatz

Hamburger “Gedenkort für Deserteure und andere Verfolgte der NS-Militärjustiz”

Foto: Magnus Koch

Am Dammtorbahnhof, nahe von Binnen- und Außenalster, befindet sich der für Hamburg zentrale Ort, wenn es um die Auseinandersetzung mit dem Thema Krieg geht. Das bekannteste Hamburger Kriegerdenkmal, der sogenannte „Kriegsklotz“, entstand 1936 auf Initiative der Traditionsvereine des Infanterie-Regiments Nr. 76. Er erinnert an die 40.000 Hamburger Kriegstoten des Ersten Weltkrieges. Seine Inschrift preist den Heldentod: »Deutschland muss leben / und wenn wir sterben müssen«. Obwohl die britische Militärverwaltung nach 1945 den Abriss militaristischer Denkmale angeordnet hatte, blieb das Monument erhalten. Doch schon in den frühen Nachkriegsjahren war diese Entscheidung umstritten. Zwischen den 1970er- und den 1990er-Jahren wurde das Denkmal wiederholt beschädigt und bemalt und es war Ort antimilitaristischer wie auch militaristischer Kundgebungen. Ein 1985/1986 von dem Wiener Bildhauer Alfred Hrdlicka im Auftrag des Senats errichtetes Gegendenkmal am »Kriegsklotz« blieb unvollendet.

Im November 2015 wurde – als drittes Denkmal am Ort – der „Gedenkort für Deserteure und andere Opfer der NS-Militärjustiz“ eröffnet. Im Juni 2012 hatte die Hamburger Bürgerschaft dafür einstimmig einen fraktionsübergreifenden Antrag verabschiedet. Bereits seit 2010 hatte ein breites zivilgesellschaftliches „Bündnis für ein Hamburger Deserteursdenkmal“ mit Aktionen und Veranstaltungen versucht, Druck auf die Politik auszuüben.

In dem Denkmal des Hamburger Künstlers Volker Lang werden über eine Audio-Anwendung Namen und Schicksale der namentlich bekannten 227 in Hamburg nach wehrmachtgerichtlichen Todesurteilen Hingerichteten verlesen; dazu finden sich dort Kontextinformationen zu Verfolgungshintergrund und Denkmalsetzung. Zwei der Außenseiten des dreieckigen Baus bestehen aus einem bronzenen Schriftgitter, das einen Text des Dichters Helmut Heißenbüttel zu lesen gibt. (“Hamburg 1944”).

Weiterführende Informationen:

http://www.hamburg.de/contentblob/4367872/data/deserteurdenkmal.pdf

http://www.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/Dokumentation-Deserteure-HH-201311.pdf

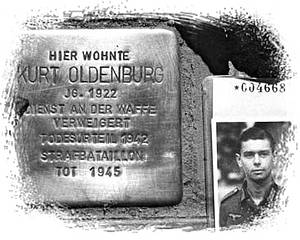

Denkmal in Hamburg/Wandsbek / Foto: www.taz.de

Hamburg/Wandsbek

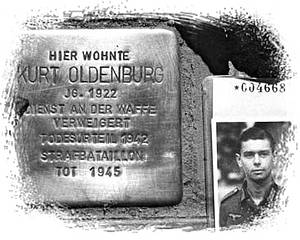

Stellvertretend für andere Stolpersteinverlegungen in Deutschland soll hier der für Kurt Oldenburg vom 20. Juli 2007 erwähnt werden. Oldenburg wurde 1942 wegen Fahnenflucht zum Tode verurteilt und später begnadigt. Er fiel in den letzten Kriegstagen als Angehöriger einer Strafeinheit der Wehrmacht; sein genaues Schicksal ist ungeklärt. Der Text des Stolpersteins lautet:

Hier wohnte / Kurt Oldenburg / Jg. 1922 / Dienst an der Waffe / verweigert / Todesurteil 1942 / Strafbataillon / Tot 1945

Weiterführende Informationen:

http://stolpersteine-hamburg.de/index.php?&MAIN_ID=7&p=174&BIO_ID=2712

Denkmal in Hannover / Foto: www.frieden-hannover.de

Hannover

Hannover hat (ebenso wie Göttingen) seit dem 1. September 1990 ein Deserteursdenkmal. Seine Errichtung ging auf die Idee der »Selbstorganisation der Zivildienstleistenden und Totaler Kriegsdienstverweigerer« zurück. Ähnlich wie etwa die Initiativen in Braunschweig oder Bremen ging es der Gruppe um eine Verknüpfung von aktuellen Diskussionen um die Totalverweigerer der Bundeswehr und dem Schicksal der Wehrmachtsdeserteure im Zweiten Weltkrieg. Das Denkmal besteht aus einer Betonplatte von einem Quadratmeter Grundfläche, auf der ein hingeworfener Stahlhelm und ein Paar Kampfstiefel liegen. Es wurde zunächst öffentlich auf dem Kröpke in der Hannover’ schen Innenstadt enthüllt. Anschließend brachten die Initiatoren das Denkmal an seinen Bestimmungsort vor das neue Rathaus, wo es bis heute steht; dies obwohl anfangs mit Ausnahme der GRÜNEN zunächst keine der Fraktionen des Stadtrates für das Projekt stimmte; erst 1994 nahm der Stadtbezirksrat Mitte das »Geschenk« der Denkmalsetzer an. Eine kleine Tafel auf der Sockelplatte trägt die Aufschrift »Denk-mal an den unbekannten Deserteur!«

Weiterführende Informationen www.frieden-hannover.de

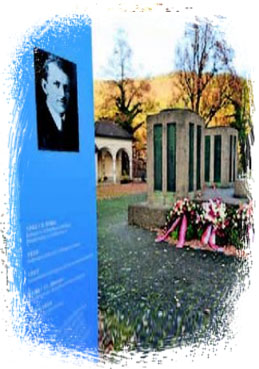

Denkmal in Ingolstadt / Foto: Privatarchiv Stefan Sauer

Ingolstadt

Im April 1999 weihte Ingolstadt sein »Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus und die Toten der Weltkriege« ein. Eine »Initiative für Mahn- und Gedenkstätten in Ingolstadt« um zwei GRÜNE Stadtverordnete hatte sich im Gedenkjahr 1995 gegründet; erste Forschungen von Lutz Tietmann zum Thema gehen in Ingolstadt auf das Jahr 1989 zurück. Als Ziel formulierte die Denkmalinitiative, bisherige Ingolstädter Denkmalsetzungen, die vor allem den deutschen Bomben- und anderen Kriegsopfern gewidmet waren, in ein neues übergreifendes Denkmalkonzept einzubeziehen, ohne dabei historische Tiefenschärfe zu verlieren.

Nach einer hochkarätig besetzten Fachtagung und einer in der städtischen Öffentlichkeit breit geführten Diskussion lobte die Stadt schließlich einen KünstlerInnenwettbewerb aus. Der siegreiche Entwurf wurde von allen Fraktionen des Ingolstädter Stadtrates mitgetragen.

Im Luitpoldpark stellten die Initiatoren schließlich neun je 1, 80 Meter hohe blaue Stelen auf, in die Fotos von verfolgten Ingolstädter Bürgerinnen und Bürgern montiert sind. An der Stele findet sich lediglich ein kurzer Hinweis auf die Verfolgung in der NS-Zeit. Im Stadtmuseum werden die abgebildeten Personen in einem zweiten Schritt ausführlich vorgestellt. Unter den Dargestellten sind Juden, ZwangsarbeiterInnen sowie andere aus politischen oder rassischen Gründen Verfolgte. Weitere Stelen sind in der Stadt verteilt aufgestellt; eine befindet sich an der ehemaligen Hinrichtungsstätte am Auwaldsee. Hier ließ die Wehrmachtjustiz zwischen August 1944 und April 1945 mindestens 75 Todesurteile vollstrecken, 63 davon an Wehrmachtsangehörigen.

Weiterführende Informationen www.gedenkstaettenforum.de

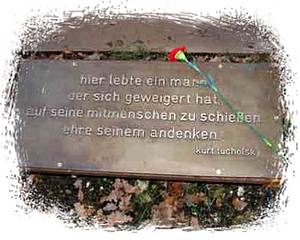

Denkmal in Karlsruhe / Foto: www.museenkoeln.de

Karlsruhe

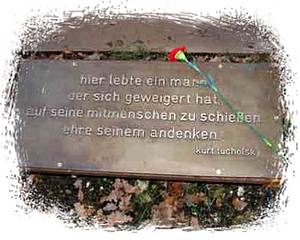

Im Gewerbehof in der Steinstraße 23 steht ein Deserteursdenkmal, das auf Initiative der Karlsruher Gruppe von»Reservisten verweigern sich« am 5. Mai 1990 dort aufgestellt worden war. Das Denkmal besteht aus einem gemauerten Sockel, auf den ein Soldatenhelm platziert wurde. Eine Texttafel auf der Vorderseite des Sockels trägt die Inschrift: »hier lebte ein mann, der sich geweigert hat, auf seine mitmenschen zu schießen. ehre seinem andenken. kurt tucholski, für die deserteure«. Die Stadt Karlsruhe hatte sich zuvor geweigert, dem Denkmal ein städtisches Grundstück zuzuweisen. In den nächsten Jahren geriet es zunehmend in Vergessenheit und verfiel. 2005 restaurierten Mitglieder des Friedensbündisses Karlsruhe den Steinsockel. Am 17. November des Jahres wurde er unter Mitwirkung von Ludwig Baumann, dem Vorsitzenden der »Bundesvereinigung der Opfer der NS-Militärjustiz«, neu eingeweiht.

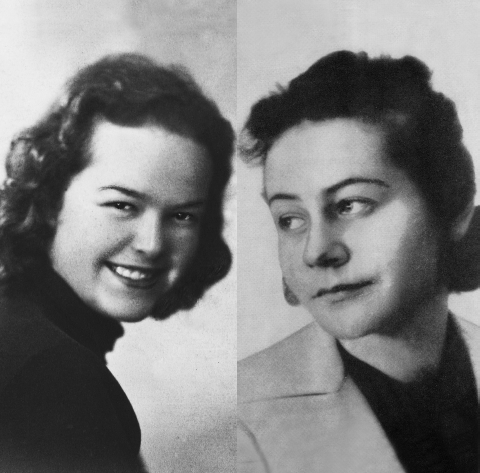

Kassel

Ehrenmal Karlsaue, Einweihung der Gedenktafel zu Kriegsdienstverweigerung, Kassel 1987. V.l.n.r.: Hans Eichel, damaliger Oberbürgermeister der Stadt und späterer Bundesfinanzminister, Hans Fellner, Dekan der evangelischen Kirche Kassel, Hermann Gail, Bruder des ermordeten Deserteurs Alfred Gail, Jörg Kammler, Historiker, Ulrich Restat, Kassler LINKE.

Foto: Stadtarchiv Kassel

In Kassel diskutierte man innerhalb eines radikalpazifistischen, linkshumanistischen und grün-alternativen Spektrums bereits Ende der 1970er Jahre über die Deserteure der Wehrmacht. Die Fraktion der GRÜNEN brachte 1981 den Antrag in den Stadtrat ein, die Geschichte der Kasseler Verweigerer wissenschaftlich untersuchen zu lassen. Drei Jahre später legte der mit dieser Aufgabe betraute Historiker Jörg Kammler einen Bericht vor, der die Grundlage war für das weitere Vorgehen war. 1985 setzten sich SPD und GRÜNE im Kasseler Stadtrat gegen CDU und FDP durch; es erging der Beschluss, am traditionsreichen Truppenstandort Kassel eine Gedenktafel für Deserteure zu errichten. Am 9. Mai 1987 weihte die Stadt am städtischen Ehrenmal in der Fuldaaue die Gedenktafel ein. Sie trägt die Inschrift: »Zur Erinnerung an die Kasseler Soldaten, die sich dem Kriegsdienst für die nationalsozialistische Gewaltherrschaft verweigerten und dafür verfolgt und getötet wurden. Stadt Kassel. Beschlossen von der Stadtverordnetenversammlung am 4. Februar 1985«.

Denkmal in Kiel / Fotos: Privatarchiv Freiherr von Luttitz, Weyarn

Kiel-Holtenau

Am 29. Oktober 1997 wandte sich der Direktor des Schleswig-Holsteinischen Landtages an die Gemeinde Altenholz unweit der Landeshaupts Kiel. Er bat sie, die Straße »Am Schießstand« in »Oskar-Kusch-Straße« umzubenennen. Außerdem sollte ein Gedenkstein an die Hinrichtung des U-Boot-Kommandanten erinnern, der am 12. Mai 1944 auf der Schießanlage wegen »Zersetzung der Wehrkraft« hingerichtet worden war. Außer Kusch starben hier weitere 22 wehrmachtgerichtlich Verurteilte. In einem Festakt am 12. Mai 1998 wurden Stein und Straßenschild feierlich eingeweiht. Auf dem Stein ist folgende Inschrift zu lesen: »Sein Name steht für die vielen Opfer des nationalsozialistischen Unrechtstaates, die hier und an anderen Orten Ihr Leben ließen. Ihr Tod uns zur Mahnung. Gemeinde Altenholz, Landeshauptstadt Kiel, 12. Mai 1998«.

Denkmal in Kleinbottwar / Foto: Geschichtswerkstatt, Heft 22

Kleinbottwar

Im November 1989 ließ der Bürgermeister von Kleinbottwar, einem Stadtteil von Steinheim an der Murr (Landkreis Ludwigsburg) einen Gedenkstein für einen bei Kriegsende hingerichteten Deserteur aufstellen. Die Initiative ging dabei von der Marbacher »Alexander-Seitz Geschichtswerkstatt« aus. Der Stein trägt folgende Inschrift: »In dem untenliegenden Steinbruch wurde 3 Tage vor der Befreiung am 17. April 1945 der Soldat Erwin Kreetz von der Wehrmacht erschossen. Die aussichtslose militärische Lage sowie die Nachricht vom Tod seiner Frau veranlaßte den vierfachen Familienvater zu desertieren.«

Denkmal in Köln / Foto: www.museenkoeln.de

Köln

Seit 1996 findet jeweils am 27. Januar in Köln eine Gedenkveranstaltung zur Erinnerung an die Opfer des NS-Regimes statt, getragen von einem breiten Bündnis verschiedener gesellschaftlicher Gruppen, Parteien und Institutionen. Auf der Veranstaltung 2006 standen die Kölner Opfer der NS-Militärjustiz im Mittelpunkt des Gedenkens. Im Anschluss bildete sich eine Initiativgruppe, die sich für einen Erinnerungsort für Deserteure, »Wehrkraftzersetzer« und andere von Wehrmachtgerichten Verurteilte einsetzte. Ähnlich wie in Ingolstadt bemühte sich auch die Kölner Gruppe um eine breite Einbindung unterschiedlicher Akteure und Institutionen. Als treibende Kraft des Prozesses entstand eine Projektgruppe »Kriegsgegner/innen als Opfer der NS-Militärjustiz in Köln« unter dem Dach des Fördervereins des städtischen NS-Dokumentationszentrums. Endergebnis des aufwändigen Diskussions- und Arbeitsprozesses war ein Antrag, den die PDS-Fraktion des Kölner Stadtrates am 28. September 2006 einreichte. Mit den zusätzlichen Stimmen von SPD und Bundnis 90/Die Grünen wurde er verabschiedet. Die Stadt bezuschusste das Projekt mit 50.000 Euro, außerdem sollten Spenden gesammelt werden. Maßgabe für den Standort des Denkmals war, dass er sich in die bisherigen Gedenkstätten für die Opfer der Naziherrschaft einzugliedern hatte.

Am 13. November 2008 beschloss der Stadtrat die Auslobung eines KünstlerInnenwettbewerbs, als Standort wurde der Appellhofplatz, gegenüber dem NS-Dokumentationszentrum festgelegt. Nach Auswahl des siegreichen Entwurfs des Schweizer Designers Ruedi Baur weihte die Stadt Köln das Denkmal am 1. September 2009 offiziell ein.

In den Jahren 1933 bis 1945 wurden Todesurteile gegen Deserteure und andere militärgerichtlich verurteilte Personen in Köln an verschiedenen Orten vollstreckt. Mindestens 59 von ihnen ließ die Wehrmachtjustiz im Kölner Gefängnis Klingelpütz hinrichten, vor allem durch Enthaupten. Die deutsche Armee nutzte während des Krieges einen Teil des Gefängnisses als Standortarrest- bzw. Wehrmachthaftanstalt. Mindestens 45 weitere Hinrichtungen durch Erschießen sind vor allem auf Übungsplätzen der Wehrmacht in und um Köln bekannt.

Weiterführende Informationen zum Kölner Deserteursdenkmal.

Denkmal in Leipzig / Foto: www.vvn-bda-leipzig.de

Leipzig

An der südlichen Mauer des Leipziger Ostfriedhofs steht ein Denkmal für 26 namentlich bekannte Wehrmachtssoldaten, die die Wehrmachtjustiz in der sächsischen Stadt hinrichten ließ. Der Granitstein mit Bronzetafel wurde am Antikriegstag (1. September) 1998 eingeweiht. Initiatoren waren neben der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes/Bund der Antifaschisten das »Leipziger Friedenszentrum« und die »Initiative Christliche Linke«, unterstützt von der Friedhofsverwaltung. Die Inschrift lautet: »Den hier ruhenden Opfern der nationalsozialistischen Militärjustiz 1939 – 1945«.

Weiterführende Informationen: www.vvn-bda-leipzig.de

Denkmal in Mannheim / Foto: www.friedenszentrum.info

Mannheim

Der Künstler Stefan von Reiswitz und die SteinmetzInnen Barbara und Karl Oppenrieder hatten bereits 1987 ein Deserteursdenkmal geschaffen, mit dem die »Spätverweigerer-Gruppe« München und die »Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsgegnerInnen« einen Gegenpol zum offiziellen Heldengedenken setzen wollten. Nach einer mehrjährigen Auseinandersetzung mit dem Münchner Stadtrat widersetzte sich dieser der Aufstellung des Steinobelisken. Im Jahre 1993 holten die Initiatoren das Denkmal schließlich nach Mannheim. Jedoch lehnte auch die dortige Stadtverwaltung die Aufstellung auf öffentlichem Grund ab. Ein wichtiger Grund dafür war dabei offenbar die Verknüpfung von Fragen des Gehorsams in aktuellen Kriegen und Armeen mit den Deserteuren des Zweiten Weltkrieges; allerdings bezweifelte die Mehrheit im Mannheimer Stadtrat offenbar auch die Legitimität der Handlungen von Deserteuren während des Zweiten Weltkrieges. Die Inschrift auf dem Stein, der seit dem 22. Juni 2002 vor einer Buchhandlung steht, lautet: »Alle Kriege sind verlorene Kriege / den Deserteuren«. Auf der Rückseite sind Bronzefiguren aufgebracht, die fliehen, fallen oder taumeln. Dadurch soll die »Einsamkeit« der Deserteure dargestellt werden.

Mehr Infos unter: www.friedenszentrum.info

Denkmal in Marburg / Foto: www.geschichtswerkstatt-marburg.de

Marburg

Seit dem 1. September 1999 steht gegenüber der ehemaligen Jägerkaserne in der Frankfurter Straße ein Deserteursdenkmal. Bevor es dort als Denkmal der Stadt Marburg seinen wahrscheinlich endgültigen Platz erhielt, vergingen mehr als 10 Jahre. Ausgangspunkt waren Überlegungen einer Gruppe von Zivildienstleistenden aus dem (erweiterten) Kreis der Marburger Geschichtswerkstatt. Seit 1988 gingen von Marburg eine ganze Reihe wichtiger Impulse für die historische Erforschung des Themas wie auch für den politischen Kampf um Rehabilitierung der Wehrmachtsdeserteure aus: wissenschaftliche Symposien und Publikationen sowie vielfältige Formen der öffentlichen Intervention wurden in der mittelhessischen Universitätsstadt initiiert. Dazu setzten die AktivistInnen auch lokal, regional wie landesweit die demokratischen Institutionen unter Druck. Das war auch nötig, denn der Kampf um den endgültigen Aufenthaltsort des Denkmals war zäh. Die Diskussionen allerdings, die um dieses Ziel herum geführt wurden, werden von den Initiatoren als ebenso wichtig wie das Denkmal selbst eingeschätzt. Je nach Zählweise stand das Denkmal an fünf verschiedenen Orten bis es seinen Platz vor der Marburger Jägerkaserne fand. Die wohl spektakulärste Aktion war die 60-stündige »Duldung« der Figur eines Sandsteintorsos auf einer Panzersperre vor dem zentralen Hörsaalgebäude anlässlich der Marburger Station der Wanderausstellung »Vernichtungskrieg – Verbrechen der Wehrmacht« im Jahre 1997.

In der Zeit von Januar 1940 bis Januar 1943 sowie im Frühjahr 1945 wurden in Marburg mindestens zehn zum Tode verurteilte Soldaten erschossen. 34 weitere Todesurteile ließen die Gerichte der Divisionen 159 und 409 durch ihre Marburger Zweigstellen an anderen Standorten vollstrecken.

Weiterführende Informationen www.geschichtswerkstatt-marburg.de

Missen-Wilhams, Allgäu

Gedenktafel für Michael Lerpscher

Foto: Magnus Koch

Der Allgäuer Bauernsohn Michael Lerpscher verweigerte den Kriegsdienst in der Wehrmacht aus religiösen Gründen. Ein Wehrmachtgericht verurteilte ihn deshalb wegen »Wehrkraftzersetzung« zum Tode. Er starb am 5. September 1940 im Alter von 34 Jahren im Zuchthaus Brandenburg-Görden unter dem Fallbeil. In seiner Heimat war die Geschichte Michael Lerpschers lange Zeit kein Thema; erst in den 1980er Jahren begaben sich zwei aus der Gegend stammende Lehrer auf Spurensuche und veröffentlichten eine Biografie Michael Lerpschers (siehe Literaturhinweis unten). Die darauf folgende hitzige Diskussion über die Legitimität seines Handelns markiert die Schwierigkeiten bei frühen Versuchen, die Verfolgten der Wehrmachtgerichte – ohne Ansehen der Motive – als Opfer einer verbrecherischen Justiz anzuerkennen. Die Gedenktafel, die zu Ehren Lerpschers im Jahre 1987 neben dem Eingang der gemeindeeigenen Kapelle angebracht wurde, ist eines der ersten Erinnerungszeichen für einen Verfolgten der NS-Militärjustiz. Der Sohn des Dorfes wurde darauf, trotz erheblicher Widerstände als »Märtyrer der Gewissenstreue und Gewaltlosigkeit« anerkannt. Ein Stolperstein befindet sich außerdem seit 2012 vor dem Christkönigs-Institut in Meitingen, an dem Lerpscher Mitglied war.

Weiterführende Hinweise:

Ernst T. Mader, Jakob Knab: Das Lächeln des Esels. Das Leben und die Hinrichtung des Allgäuer Bauernsohnes Michael Lerpscher (1905-1940). Verlag an der Säge, Blöcktach 1987.

Der einsame Weg, Artikel über Michael Lerpscher in der Wochenzeitung Die Zeit, 24. Mai 2006

Portal der Universität Passau mit Zeitzeugenaussagen und Einblicken in die lokalen Auseinandersetzungen vor Ort

Denkmal in Potsdam / Foto: www.potsdam.de

Potsdam

Die Vorgeschichte des Potsdamer Deserteursdenkmals beginnt in Bonn. Das dortige Friedensplenum, ein Zusammenschluss unterschiedlicher Initiativen, Aktionsgemeinschaften und Arbeitskreisen, lobte in der damaligen Bundeshauptstadt einen Ideenwettbewerb aus, den der in West-Berlin lebende türkische Bildhauer Mehmet Aksoy gewann Dabei flossen keine öffentlichen Gelder, die Kosten wurden vor allem durch Spenden und den Verkauf von Abgüssen der Entwurfsfassung aufgebracht.

Als nächsten Schritt rief das »Bonner Friedensplenum« für den 1. September 1989 auf dem Bonner Friedensplatz zur Enthüllung des Deserteursdenkmals auf. Am 50. Jahrestag des Beginns des Zweiten Weltkriegs begann eine kontroverse öffentliche Diskussion, in der sich die Standpunkte abzeichneten, die im Prinzip bis zur Rehabilitierung der Deserteure im Jahre 2002 konstant blieben: Während das bürgerlich-konservative Lager, im Verbund mit soldatischen Traditionsverbänden und der Bundeswehr eine öffentliche Würdigung von Deserteuren der Wehrmacht ablehnte, weil diese angeblich die gehorsamen Soldaten desavourierten, setzten sich das linke Parteienspektrum und eine breite gesellschaftliche Basisbewegung dafür ein. In Bonn scheiterte schließlich die Einweihung des Denkmals, es kam nur zu einer provisorischen Einweihung des Denkmals. Ähnlich wie in Marburg, erhielt das Denkmal an verschiedenen Orten nur provisorisch »Asyl«. Dafür hatten die Debatten viel Aufmerksamkeit für das bis dahin kaum wahrgenommene Thema erzeugt.

Nach dem Fall der Mauer setzte sich der Potsdamer »Freundeskreis Wehrdiensttotalverweigerer« für eine Aufstellung des Denkmals in der Bonner Partnerstadt ein. Die knapp 12 Tonnen schwere Arbeit, die den Negativabdruck eines Menschen zeigt, fand schließlich in der alten preußischen Garnisonsstadt einen dauerhaften Platz. Am 2. September 1990 wurde das Denkmal mit städtischer Unterstützung auf dem Platz der Einheit enthüllt; eine »Duldung« erhielt es zwar zunächst nur für ein halbes Jahr, ein faktisches Bleiberecht gilt allerdings bis heute.

Weiterführende Informationen www.deserteur-denkmal.de

Denkmal in Schleswig / Foto: Kulturstiftung des Kreises Schleswig-Flensburg

Schleswig

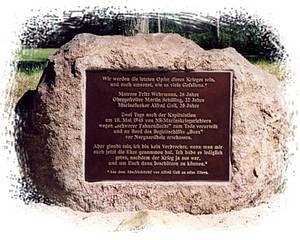

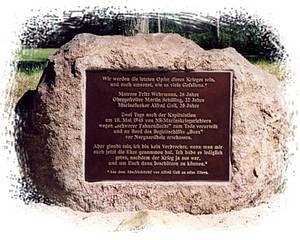

Im Jahre 1999 wurde in der Geltinger Bucht, am Strand von Norgaardholz bei Schleswig, ein Gedenkstein für die Marinesoldaten Alfred Gail, Martin Schilling und Fritz Wehrmann eingeweiht. Die drei Soldaten hatten sich am 5. Mai, nach der Teilkapitulation der Wehrmacht in Dänemark, auf den Weg nach Hause gemacht; unterwegs waren sie verhaftet und wegen Fahnenflucht zum Tode verurteilt worden. Am 10. Mai 1945, zwei Tage nach Kriegsende, ließ ein Kriegsgericht Gail, Schilling und Wehrmann an Bord des Schiffes »Buea« erschießen. Denkmalsetzer war der Kreis Schleswig-Flensburg. Vorausgegangen waren Forschungen des Flensburger Historikers Gerhard Paul.

Sievershausen

Denkmal in Sievershausen / www.seminarhaus-sievershausen.de

Im Jahre 1997 errichtete eine internationalzusammengesetzte »Workcampgruppe«am Antikriegshaus in Sievershausen bei Hannover ein Deserteursdenkmal. Es steht in der Verlängerung der Mauer zwischen dem alten Friedhof und dem ehemaligen Pastorengarten, »auf der Grenze zwischen dem Reich der Toten und dem blühenden Leben«, wie es auf der Homepage des Antikriegshauses heißt.

Das zentrale Bauelement des Denkmals ist eine Mauer, die zwei unterschiedliche Seiten zeigt. Zum Friedhof hin ist eine graue Betonwand gewandt, in die ein Paar eiserner Fesseln eingelassen sind, diese Seite steht für Krieg und gewaltsames Sterben. Die Mauerseite zum Pfarrgarten hin ist dagegen aus rotbraunen Ziegelsteinen errichtet, sie versucht Lebendigkeit und Zuversicht auszustrahlen. An einem Durchbruch in der Mauer ist die Silhouette eine Menschen angedeutet. Auf dem Informationstext des Antikriegshauses heißt es dazu: »Das Denkmal ist ein Hinweis auf Menschen, die bis in die Gegenwart hinein die Teilnahme an jeder Form des Kriegsgeschehens verweigern und dafür Schmähung, Verfolgung, selbst Tod zu erdulden bereit sind.« Vis a vis ist ein Kirschbaum gepflanzt, der eine Anspielung an das wohl bekannteste literarische Werk zum Thema ist: Alfred Anderschs Roman Die Kirschen der Freiheit.

Die »Dokumentationsstätte zu Kriegsgeschehen und über Friedensarbeit – Antikriegshaus« wurde 1978 als Friedenszentrum gegründet, seither engagiert sie sich für das ehrende Gedenken an die Deserteure (nicht nur) der Wehrmacht.

Weiterführende Informationen www.seminarhaus-sievershausen.de

Denkmal in Stuttgart / www.deserteurdenkmal-stuttgart.de

Stuttgart

In Stuttgart wurde am 30. August 2007, nach über zehnjähriger Vorbereitungszeit, am Theaterhaus ein Deserteursdenkmal eingeweiht; bei der feierlichen Eröffnung waren u. a. ein Deserteur der US-Armee und Ludwig Baumann, Wehrmachtsdeserteur und Vorsitzender der »Bundesvereinigung Opfer der NS-Militärjustiz« anwesend.

Die Initiative ging aus von Friedensgruppen, Gewerkschaften, dem Stadtjugendring und Gruppen aus dem linksalternativen Spektrum. Die Stadt Stuttgart hatte sich zunächst gegen das Projekt gestellt, konnte schließlich aber für eine Unterstützung gewonnen werden. Zur Finanzierung des Denkmals rief die Initiative bereits 2006 eine Bausteinkampagne ins Leben, die noch nicht abgeschlossen ist. Geschaffen und gestaltet wurde das Denkmal von dem Aulendorfer Künstler Klaus Kernbach und dem Stuttgarter Steinmetz Gustav Treulieb. Vor dem Theaterhaus wird das Denkmal so lange stehen, bis ein würdiger städtischer Platz gefunden ist.

Das Denkmal besteht aus einem drei Meter hohen Granitquader, in den die Silhouette eines menschlichen Körpers eingearbeitet ist. Drei Meter vor diesem Block steht der aus dem Stein geschnittene Körper. Ähnlich wie die Skulpturen in Sievershausen oder Potsdam symbolisiert auch das Stuttgarter Denkmal einen sich aus Macht und Zwang befreienden Menschen. Eine Tafel am Denkmal trägt die Aufschrift: »Den Deserteuren aller Kriege«.

Weiterführende Informationen www.deserteurdenkmal-stuttgart.de

Denkmal in Tübingen / Foto: www.peace.maripo.com

Tübingen

Bei einem Festakt am 21. Oktober benannte der Tübinger Oberbürgermeister einen Platz im Französischen Viertel der Stadt in »Platz des unbekannten Deserteurs«. Mit dieser Namensgebung erinnert die Stadt Tübingen an den Ort in der Nähe der Hindenburgkaserne, an dem Ende des Zweiten Weltkriegs Deserteure erschossen wurden. Die Benennung des Platzes geht auf eine Initiative von Bewohnerinnen und Bewohnern zurück; sie waren Hinweisen auf die Erschießung von Deserteuren im Umfeld des ehemaligen Kasernenbereichs nachgegangen. Vorausgegangen waren außerdem Recherchen des Tübinger Stadtarchivs. Mitarbeiter suchten nach Namen der Hingerichteten und versuchten allgemein Licht in die Vorgänge der letzten Kriegswochen zu bringen. Eine Gedenktafel soll auf die historischen Hintergründe der Namensgebung am »Platz des unbekannten Deserteurs« hinweisen.

Weiterführende Informationen www.tuepedia.de

Denkmal in Ulm / Foto: www.friedensdenkmal-ulm.de

Ulm

Auch in Ulm war eine Vereinigung von Spätverweigerern der Bundeswehr der Ausgangspunkt für die »Initiative zur Schaffung eines Deserteur-DENKmals«. Für den 1. September 1989 war die Enthüllung des Deserteursdenkmals in Ulm geplant: Eine 10 mal 2,5 mal 4 Meter große und über 5 Tonnen schwere Plastik der Bildhauerin Hannah Stütz-Mentzel. Die Aufstellung erfolgte zunächst widerrechtlich auf dem Gelände des Bundesvermögensamtes in Ulm. Dort blieb es nach Intervention des damaligen Bundesfinanzministers Theo Waigel nur vier Wochen stehen und musste auf ein privates Grundstück umziehen. Erst am 19. November 2005 enthüllte das »Friedensnetzwerk Ulm« das Deserteursdenkmal, in die Nähe des historischen Erschießungsortes der Ulmer Deserteure, unterhalb des Eingangs zum Botanischen Garten der Universität. Das Denkmal mit dem Motto »Stein des Anstoßes« trägt (wie in Karlsruhe) die Inschrift: »Hier lebte ein Mann, der sich geweigert hat, auf seine Mitmenschen zu schießen. Ehre seinem Andenken. Kurt Tucholski, 1925«. Die Skulptur aus dicht beieinander stehenden fallenden Eisenquadern deutet die Dynamik an, die die Verweigerungen von Einzelnen haben können. Es soll Mut zum eigenverantwortlichen Handeln ausdrücken, sowie die Abkehr von Gewalt und den Einsatz für Frieden würdigen.

Weiterführende Informationen www.friedensdenkmal-ulm.de

Denkmal in Wilhelmshaven / Foto: Stadtarchiv Wilhelmshaven

Wilhelmshaven

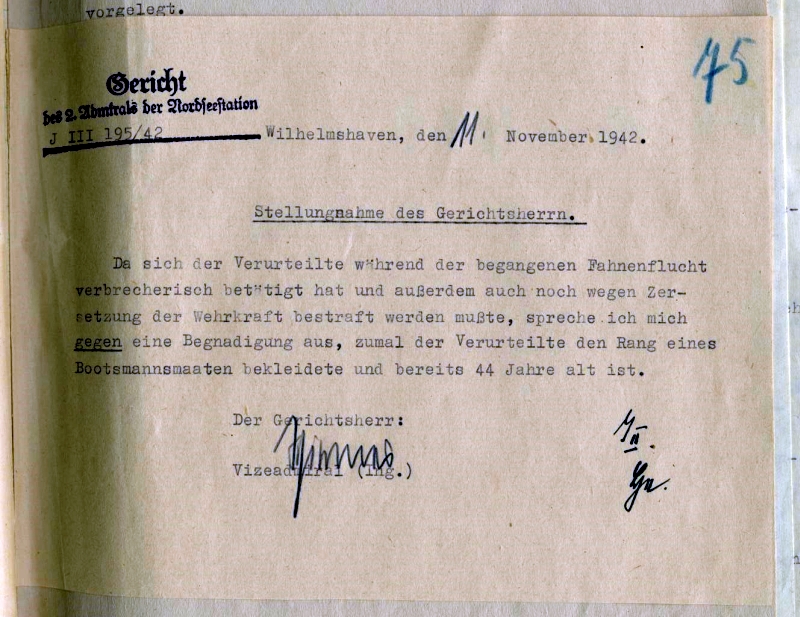

Am 5. Mai 1999 weihte die Stadt Wilhelmshaven im Verbund mit dem »Antifaschistischen Bündnis« ein Denkmal für die am ehemaligen Standortschießstand hingerichteten mindestens 85 Marinesoldaten ein. Gestaltet wurde das Denkmal von dem Wilhelmshavener KünstlerHans Georg Wölbern. »Auf diesem Gelände befand sich bis zur Befreiung vom Nationalsozialismus der Schießstand des Militärstandortes Wilhelmshaven. Eine unbekannte Zahl deutscher Soldaten wurde hier während des Zweiten Weltkrieges durch Erschießungskommandos der Kriegsmarine exekutiert. Nachgewiesen sind 54 Hinrichtungen in der Zeit von 1943 bis 1945. Die Leichen wurden zum Friedhof Aldenburg gebracht. Die von der nationalsozialistischen Militärjustiz im Namen des deutschen Volkes Wehrkraftzersetzung, Gehorsamsverweigerung, Fahnenflucht und nach der Volksschädlingsverordnung verhängten Todesurteile bezweckten die »Aufrechterhaltung der Manneszucht«.

Diese Unrechtsurteile sollten die Weiterführung des von Deutschland zu verantwortenden verbrecherischen Krieges gewährleisten. Die letzte Hinrichtung fand hier am 5. Mai 1945 statt, wenige Stunden vor Ende des Krieges. Wilhelmshaven 1999.

Weiterführende Informationen: http://www.gegenwind-whv.de/denkmal-militaerjustiz/

Wolfenbüttel

Die Gedenkstätte im ehemaligen Strafgefängnis Wolfenbüttel (heute Justizvollzugsanstalt) erinnert an 516 Menschen, die hier zwischen 1937 und 1945 hingerichtet wurden, darunter mindestens 25 kriegsgerichtlich Verurteilte. Die Vollstreckung der Todesurteile erfolgte durch Enthaupten oder Erhängen. Die Urteile fällten vorwiegend die Zweigstellen des Gerichts der Division Nr. 471 in Hannover. Die Neugestaltung der Dauerausstellung unter der Ägide der Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten soll bis Ende 2017 abgeschlossen sein.

Hinrichtungsstätte im Wolfenbüttler Gefängnis Foto: www.forum-justizgeschichte.de

Weiterführende Hinweise:

Homepage des Formus Justizgeschichte

Gedenkstättenportal der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas

Denkmale in Bewegung

Nicht alle Denkmalprojekte der letzten 30 Jahre konnten verwirklicht werden; einige bestanden nur vorübergehend, bei anderen blieb es bei einer Form der öffentlichen Intervention, das heißt Denkmale wurde spontan geschaffen und etwa bei Demonstrationen mitgeführt und verschwanden anschließend wieder. Viele solcher Initiativen sind niemals dokumentiert worden oder nicht mehr zu recherchieren. Gleichzeitig gibt es bundesweit nach wie vor Initiativen, die für weitere Deserteursdenkmäler kämpfen. Es folgt eine eine (unvollständige) Aufzählung.

Temporäres Denkmal in Bremen / Foto: www.bremer-montagsdemo.de

Bremen

Am 1. September 2008 präsentierte der Bremer Künstler Joachim Fischer sein noch provisorisches, fahrbares Denkmal »Dem Unbekannten Deserteur« während eines »Demo-Spaziergangs«. Auf dem Bremer Marktplatz hatten sich rund 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern versammelt. Ludwig Baumann berichtete von seiner Desertion im Zweiten Weltkrieg, Mitveranstalterin war die Georg-Elser-Initiative. Ziel der Aktion war die Altmannshöhe in den Bremer Wallanlagen, auf dem sich ein Kriegerdenkmal befindet. Der SPD-geführte Bremer Senat lehnt die Forderung der Bremer Friedensgruppen für ein weiteres Denkmal für Deserteure mit Hinweis auf den Gedenkstein im Gustav-Heinemann-Bürgerhaus ab. Weiterführende Informationen www.bremer-montagsdemo.de

Detmold

In Detmold kämpft der Antifaschistische Arbeitskreis seit dem Jahr 2005 für ein Deserteursdenkmal. Insbesondere an Gedenktagen wie dem 8. Mai finden regelmäßig Veranstaltungen zum Thema statt. Auch eine vorläufige Version eines Denkmals ist bisher vorab und feierlich enthüllt worden. Das Projekt ist bis heute nicht abgeschlossen.

Halbe

In Halbe, dem Schauplatz einer der blutigsten Schlachten auf deutschem Boden bei Kriegsende , kämpft ebenfalls seit 2005 eine Initiative für die Errichtung eines Denkmals für Wehrmachtsdeserteure, »Wehrkraftzersetzer« und Kriegsdienstverweigerer. In Halbe ließ die Wehrmacht zahlreiche Deserteure hinrichten, die sich geweigert hatten, sich in den letzten Kriegstagen noch »verheizen« zu lassen. In namentlich nicht gekennzeichneten Gräbern liegen die meisten von ihnen auf umliegenden Friedhöfen begraben, auch auf dem Waldfriedhof in Halbe.

Die Stadt Halbe ist seit dem Fall der Mauer Anlaufpunkt für nationalsozialistisches »Heldengedenken« von Alt- und Neonazis.

Weiterführende Informationen www.antimilitaristischer-foerderverein.de

Entferntes Denkmal in Hamburg-Blankenese / www.museenkoeln.de

Hamburg/Blankenese

Auf Privatinitiative der Hamburger Künstler Andrea Peschel und Ulrich Wolf wurde 1991 Jahre auf dem Friedhof der evangelischen Kirchengemeinde in Blankenese eine Plastik errichtet. Sie zeigt einen Soldaten, der auf seinen Knien einen Gewehrkolben zerbricht. Unmittelbarer Anlass für die Denkmalsetzung war der Ausbruch des Golfkrieges 1991. Aufgrund wiederholter Zerstörungen des Deserteursdenkmals musste die Künstlerin die Plastik in Acryl erneuern. Gleichzeitig befanden sich regelmäßig frische Blumen davor. Im Jahre 2005 wurde das Denkmal entfernt, da sich die Naturbaustoffe (Acryl und Textilien) aufzulösen begannen. In Hamburg erinnert nun einzig das Denkmal am Höltigbaum allgemein an das Schicksal der Wehrmachtsdeserteure.

Nottuln

Die Friedensinitiative Nottuln in der Nähe des westfälischen Coesfeld schrieb im Jahre 2008 einen Ideenwettbewerb zur Errichtung eines Denkmals aus. Nach Auskunft einer der beauftragten Künstlerinnen, scheiterte das Projekt bisher an der Weigerung von Gemeinde und katholischer Kirche, das Projekt zu unterstützen.

Ost-Berlin

Plastik »Dem unbekannten Deserteur« im Jugendwiderstandsmuseum, Berlin

Foto: Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas

Am 8. Mai 1988 stellte der »Freundeskreis der Wehrdiensttotalverweigerer« an der Samariterkirche in Ostberlin die Plastik »Dem unbekannten Deserteur« auf. Sie besteht aus einem Zementsockel und einem bearbeiteten Doppel-T-Träger; nach einem Tag wurde sie von den Behörden jedoch wieder entfernt. Heute ist das Erinnerungszeichen im Jugendwiderstandsmuseum (früher Galiläakirche) zu sehen. Die Stahlschiene symbolisiert Härte und Unnachgiebigkeit militärischen Gehorsams. Die Wehrdienstverweigerer verkehrten dieses Bild ins Gegenteil, indem sie den Stahlträger spalteten und verbogen.

Weitere Inintiativen für neuen Denkmäler für die Verfolgten der NS-Militärjustiz gibt es derzeit in Wuppertal sowie in Mönchengladbach. Wir dokumentieren hier gerne weitere Orte, wenn Sie uns entsprechende Hinweise zukommen lassen.

Zu ergänzen wären schließlich weitere Aktionen und Maßnahmen, die bis heute kaum dokumentiert sind; zu nennen sind ein Kunstprojekt im Jahre 1989 in Wuppertal, Kranzniederlegungen, Wanderausstellungen, die von Gelsenkirchen (1988), Aachen und der Gemeinde Nottuln (1989) ausgingen. Weitere Denkmalsinitiativen sind überliefert aus den Städten Wiesbaden, Saarbrücken, Frankfurt, Regensburg, Nürnberg und Lübeck. Denkmalsetzungen fanden dort jedoch letztlich nicht statt. In nordrhein-westfälischen Emsdetten wurde 1987 ein ambulantes Denkmal errichtet, in Schweinfurt fand 1988 eine symbolische Grundsteinlegung für ein Deserteursdenkmal statt. (Diese Informationen aus: Geschichtswerkstatt, Heft 22, Deserteure. Eine notwendige Debatte).

Literaturhinweise

Marco Dräger: Sterben oder desertieren für den Frieden? Zwei Generationen, zwei Denkmäler, ein Ziel, Vortragsmanuskript.

Geschichtswerkstatt e.V. (Hg.): Deserteure. Eine notwendige Debatte: Heft 22, Hamburg 1990.