VERFOLGTE

Hunderttausende Menschen – Soldaten, Kriegsgefangene und ZivilistInnen – standen während des Zweiten Weltkrieges vor deutschen Militärgerichten. Über ihre Lebenswege und Entscheidungsgründe ist bis heute wenig bekannt. So konnten etwa Deserteure von der Sorge um die eigene Familie angetrieben sein oder sich aus Furcht vor drakonischen Strafen entzogen haben; auch politische und weltanschauliche Motive sowie situative Faktoren – ein prägendes Schlüsselerlebnis oder einfach eine günstige Gelegenheit – konnten ausschlaggebend sein. Häufig überlagerten sich mehrere Beweggründe. Im Folgenden werden 16 Fallgeschichten vor allem von österreichischen Verfolgten der Wehrmachtjustiz dokumentiert. Ohne damit Anspruch auf Repräsentativität erheben zu wollen, geht es darum, möglichst vielfältige Motivlagen, biografische Hintergründe und Delikte aufzuzeigen. Die Fallauswahl mitbestimmt hat außerdem der Wunsch, ungehorsame Soldaten aus allen Teilen des Landes zu berücksichtigen. Dies ist deshalb wichtig zu erwähnen, da aus einigen Regionen (etwa Wien oder Vorarlberg) vergleichsweise viele Verfolgungsgeschichten bekannt sind, solche Forschungen für andere Regionen allerdings noch weitgehend fehlen. Dies gilt insbesondere für die zuverlässige Überlieferung von Ereignissen mit entsprechenden Dokumenten oder Fotografien. Quantitativ zuverlässige Aussagen über Beweggründe der Verfolgten oder gar den Zusammenhang von Biografie, Handlungssituation und Verweigerungshaltung sind aus den überlieferten Quellen generell nicht möglich. Gleichwohl zeigen die Fallgeschichten in vielen Facetten den verbrecherischen Charakter einer Verfolgung, die über 30.000 Menschen das Leben kostete.

Die ausführlichen Fallgeschichten zu den anschließend vorgestellten Kurzbiografien mit Dokumentenauswahl auch für die pädagogische Arbeit finden Sie hier

»Jetzt, da ich weiß, dass wir Slowenen unsere richtige Führung haben, wird mich der Hitler nicht mehr sehen!«

Franc Pasterk (1912–1943) Jurij Pasterk (1903–1943)

Jurij und Franc Pasterk

Quelle: Muzej novejše zgodovine, Ljubljana (li.), Slovenski znanstveni inštitut / Slowenisches wissenschaftliches Institut, Klagenfurt / Celovec (re.)

Das kärntner-slowenische Brüderpaar Franc und Jurij Pasterk aus Lobnig / Lobnik schloss sich 1942 dem Partisanenwiderstand in Kärnten an. Während Jurij von seinem Hof aus aktiv am organisatorischen Aufbau des Widerstandes arbeitete, desertierte Franc aus der Wehrmacht und schloss sich den Partisanentruppen an. Im November 1942 nahm die Gestapo Jurij Pasterk fest; er wurde im April 1943 nach einem Urteil des Volksgerichtshofs in Wien wegen Hochverrats hingerichtet. Franc Pasterk stieg innerhalb weniger Monate zum Kommandanten des I. Kärntner Bataillons der Befreiungsfront auf. Am 6. April 1943 starb er an einer Verwundung nach einem Partisanenangriff auf Mežica im heutigen Slowenien.

Literaturhinweis

Rettl, Lisa: „Jetzt, da ich weiß, daß wir Slowenen unsere richtige Führung haben, wird mich der Hitler nicht mehr sehen!“. In: Thomas Geldmacher u.a. (Hg.): »Da machen wir nicht mehr mit«. Österreichische Soldaten und Zivilisten vor Gerichten der Wehrmacht, Wien 2010, S. 94-102.

»Da machen wir nicht mehr mit.«

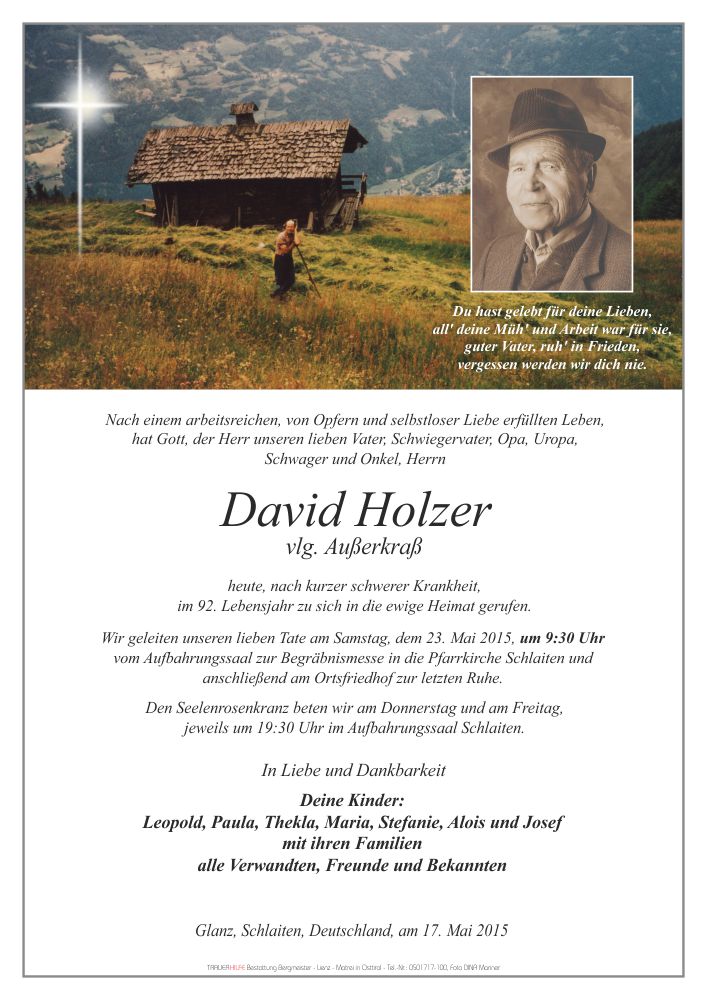

David Holzer (1923-2015)

David Holzer, Klagenfurt 1942.

Quelle: Privatarchiv Peter Pirker

Im Juli und August 1943 quittierten drei Osttiroler Wehrmachtssoldaten, David Holzer, sein Bruder Alois sowie ihr Freund Franz Stolzlechner, den Dienst in der Wehrmacht. Sie kehrten aus dem Heimaturlaub nicht mehr zur Truppe zurück, da sie nach den Misserfolgen der Wehrmacht an allen Fronten mit einer raschen Niederlage NS-Deutschlands rechneten. Die drei Bauernsöhne stammten aus christlich- sozialen, österreichpatriotischen Familien, die dem Nationalsozialismus ablehnend gegenüberstanden. Fast ein halbes Jahr verbargen sich die Männer in einem schwer zugänglichen Gebirgsgraben unweit ihres Heimatdorfes. Im Jänner 1944 flogen die Deserteure auf. David Holzer überlebte als Einziger die Verfolgung durch die NS-Militärjustiz.

Literaturhinweis

Pirker, Peter: »…Wir gehen gemeinsam in den Untergrund«. Die Osttiroler Deserteure Alois Holzer, David Holzer und Franz Stolzlechner. In: Thomas Geldmacher u.a. (Hg.): »Da machen wir nicht mehr mit«. Österreichische Soldaten und Zivilisten vor Gerichten der Wehrmacht, Wien 2010, S. 126-137.

»…im Café Weber sah ich viele Kameraden, die den Arm in Gips trugen…«

Karl Lauterbach (1924-1945)

Karl Lauterbach, undatiert.

Quelle: Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands

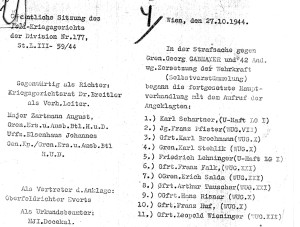

Am 7. August 1944 wurde der Gefreite Karl Lauterbach verhaftet. Das Feldkriegsgericht der Division 177 in Wien hielt dem Simmeringer vor, er habe sich im Frühjahr 1944 zweimal den Arm brechen lassen, um aufgrund dieser Verletzungen nicht wieder an die Front zu müssen. Lauterbach zeigte sich geständig und gab außerdem zu, in wenigstens drei Fällen Beihilfe zur Selbstverstümmelung geleistet zu haben. Unter den Personen, denen Lauterbach den Arm brach, befand sich auch sein Schulfreund Ernst Stojaspal, nach dem Krieg einer der bekanntesten österreichischen Fußballer. Karl Lauterbach wurde am 7. Februar 1945 gemeinsam mit 13 weiteren, wegen Selbstverstümmelung zum Tode verurteilten Männern am Militärschießplatz Kagran erschossen.

Literaturhinweise

Geldmacher, Thomas: »Im Café Weber sah ich viele Kameraden, die den Arm in Gips trugen.« Karl Lauterbach und das Simmeringer Netzwerk von Selbstverstümmlern, Sommer 1944. In: Ders u.a. (Hg.): »Da machen wir nicht mehr mit«. Österreichische Soldaten und Zivilisten vor Gerichten der Wehrmacht, Wien 2010, S. 188-194.

Fritsche, Maria: Die Verfolgung von österreichischen Selbstverstümmelern in der deutschen Wehrmacht. In: Manoschek, Walter (Hg.): Opfer der NS-Militärjustiz. Urteilspraxis – Strafvollzug – Entschädigungspolitik in Österreich, Wien 2003, S. 195-214.

Für eine Falldarstellung von Karl Lauterbach für junge Leute vgl. http://www.dubistanders.de/Karl-Lauterbach/Hitler-und-die-Nationalsozialisten-erobern-Wien

»Wir standen halt auf der anderen Seite …«

Richard Wadani (* 1922)

Richard Wadani, 1938.

Quelle: Privat Privatarchiv Richard Wadani

Richard Wadani wuchs als Sohn österreichischer Eltern in Prag auf. Schon als Jugendlicher sympathisierte er mit den Kommunisten, deren Jugendverband er sich Mitte der 1930er Jahre anschloss. Infolge des »Münchner Abkommens« musste die Familie 1938 die Tschechoslowakei Richtung »Ostmark« verlassen. Richard Wadani rückte 1939 zur Wehrmacht ein und verbrachte die Jahre 1941 bis 1944 als Besatzungssoldat in der Sowjetunion. Hier unterstütze er nach Kräften dortige Partisanenbewegungen und leistete so Widerstand gegen das NS-Regime. Im Oktober 1944 lief er an der Westfront zu den Amerikanern über. Hier meldete er sich freiwillig zur tschechischen Exilarmee und kehrte im Dezember 1945 nach Wien zurück, wo er wenig später in die KPÖ eintrat. Bis zu seiner Pensionierung arbeitete er u. a. als staatlich geprüfter Sportlehrer und als Trainer der österreichischen Volleyballnationalmannschaft. Nach der gewaltsamen Niederschlagung des »Prager Frühlings« verließ er die KP. Seit den späten 1990er Jahren gibt er den Verfolgten der NS-Militärjustiz eine Stimme und ein öffentliches Gesicht. 2009 erkannte der Nationalrat die von der deutschen Militärjustiz verfolgten Soldaten und ZivilistInnen als Opfer des Nationalsozialismus an. Das »Aufhebungs- und Rehabilitationsgesetz«, d. h. die gesetzliche Anerkennung der Deserteure und anderer Verfolgter der NS-Militärjustiz, geht ebenso wie die Errichtung des Denkmals am Wiener Ballhausplatz auf sein starkes politisches Engagement zurück. Im Dezember 2016 wurde ihm und seiner Frau Linde für ihr jahrzehntelanges politisches Engagement der Menschenrechtspreis der Österreichischen Liga für Menschenrechte verliehen.

Literaturhinweis

Koch, Magnus, Rettl, Lisa: Richard Wadani – Eine politische Biografie, »…und da habe ich gesprochen als Deserteur.«, Milena Verlag, Wien 2015.

»… hat sich meist allein beschäftigt und wenig Verbindung zu seinen Kameraden gezeigt.«

Erwin Kohout (1909-?)

Eine Wehrmachtstreife verhaftete den 1909 in Linz geborenen Schneidergesellen Erwin Kohout am 7. Februar 1942 in der Wohnung seiner Mutter. Als Grund für seine Fahnenflucht gab er an, sich bei seiner in der Ukraine liegenden Einheit nicht mehr wohl gefühlt zu haben; so sei es unter anderem zu einem Streit mit einem Vorgesetzten gekommen. Obwohl Kohout sich fast drei Monate, also dauerhaft, von seiner Truppe entfernt hatte, verhängte das Kriegsgericht nicht die sonst übliche Todesstrafe. Es hielt dem Angeklagten zugute, sich nicht versteckt gehalten und während seiner Abwesenheit nicht kriminell betätigt zu haben. Kohout wurde in die Emslandlager im Nordwesten des »Großdeutschen Reiches«, um dort zehn Jahre schwere Zwangsarbeit zu verrichten. Diese Strafe setzten die Behörden zur Frontbewährung aus. Erwin Kohout gilt heute als verschollen; Ort und Zeitpunkt seines Todes konnte auch nach dem Krieg nicht ermittelt werden. Ein letztes Lebenszeichen sendete er am 22. Oktober 1944 aus Russland.

»Wenn jeder anständige Christ auch nur einen einzigen Juden retten würde …«

Anton Schmid (1900–1941)

Anton Schmid, undatiert. Quelle: wikipedia.org

Im März 1938 betrieb Anton Schmid gemeinsam mit seiner Frau Stefanie ein Radiogeschäft in der Wiener Klosterneuburgerstraße. Dort hatte er bereits kurz nach dem »Anschluss« im März 1938 jüdischen Freunden geholfen, sich der Verfolgung durch die Nationalsozialisten zu entziehen. Seit 1941 war Schmid als Besatzungssoldat in Litauen stationiert. Sofort nach dem Einmarsch hatte die SS dort – unterstützt von Wehrmacht, Polizeieinheiten und litauischen Hilfstruppen – mit brutalen Mordaktionen vor allem gegen die jüdische Bevölkerung begonnen. Der Feldwebel Anton Schmid wurde Zeuge dieser Verbrechen. Er beschoss, den Verfolgten zu helfen. Nach Zeitzeugenaussagen versteckte er zunächst eine junge Jüdin, Luisa Emaitisaite, und bald einige weitere Personen in seiner Dienststelle und besorgte ihnen neue Ausweispapiere. Zudem kooperierte er mit der jüdischen Widerstandsbewegung in Litauen, indem er half, rund 300 Juden und Jüdinnen aus dem Wilnaer Ghetto zu befreien. Im Jänner 1942 wurde Schmid vermutlich von zwei Kameraden denunziert. Ein Wehrmachtgericht verurteilte ihn kurz darauf zum Tod. Er wurde am 13. April 1942 in Wilna erschossen. 1966 ehrte die israelische Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem Anton Schmid als »Gerechten unter den Völkern«.

Literaturhinweis

Wette, Wolfram: Feldwebel Anton Schmid. Ein Held der Humanität, Frankfurt a.M. 2013.

»Aus Furcht, dass ich angezeigt würde«

Johann Zöhrer (1923-1997)

Im Juli 1944 verließ der Unteroffiziersanwärter Johann Zöhrer seine Einheit, die zu dieser Zeit im Norden Finnlands stationiert war. Der 1923 in einem Dorf bei Deutschlandlandsberg in der Steiermark geborene Arbeiter fürchtete eine Anklage wegen eines Kameradendiebstahls; der brutale Vollzug solcher Strafen, die in der Regel mit mehreren Monaten Gefängnis geahndet wurden, flößte Zöhrer solche Furcht ein, dass er lieber ein für Fahnenflucht drohendes Todesurteil in Kauf nahm. Er plante, sich über die nahe gelegene Grenze ins neutrale Schweden abzusetzen, wurde jedoch vier Tage nach seiner Entziehung im grenznahen Tornio aufgegriffen und verhaftet. Das Gericht sah es in der Verhandlung vom 2. August 1944 zwar als erwiesen an, dass Zöhrer desertiert war, verhängte die sonst übliche Todesstrafe jedoch nicht. Oberstabsrichter Müller vom Gericht der 2. Gebirgsjägerdivision hielt dem Angeklagten zugute, er habe nicht aus Furcht vor persönlicher Gefahr und auch nicht aus »wehrfeindlicher Gesinnung« gehandelt. Zöhrer könne »in einem scharfen Strafvollzug ohne weiteres noch zu einem brauchbaren Soldaten erzogen werden«. Der Oberbefehlshaber der 20. Gebirgsarmee verfügte, dass die im Kontext mit der Zuchthausstrafe ausgesprochene Aberkennung der Wehrwürdigkeit aufgehoben und Zöhrer die Möglichkeit gegeben werde, sich in einer Feldstrafgefangenenabteilung zu »bewähren«. Johann Zöhrer konnte den Krieg überleben und starb 1997 in Deutschlandsberg.

»… Hitler, diese Laus.«

Franz Severa (1912-1944)

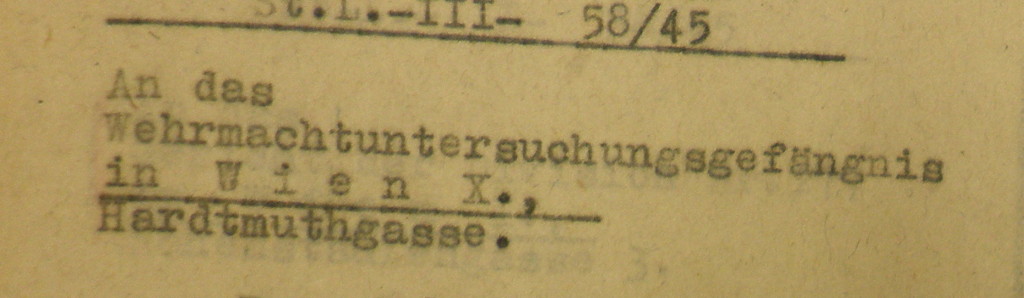

Der in Wien geborene Mechaniker Franz Severa wuchs in einem sozialdemokratisch geprägten Milieu auf und war als Mitglied des »Sozialistischen Schutzbundes« im Februar 1934 einige Wochen vom austrofaschistischen Regime inhaftiert worden. Anfang 1941 – Severa arbeitete inzwischen bei einer Flugzeugmotorenfabrik in Wien Stammersdorf – erstattete ein Arbeitskollege Anzeige. Severa habe Adolf Hitler eine »Laus« genannt. Der vorsitzende Richter befand, dass der Angeklagte damit den obersten Befehlshaber der Wehrmacht und Reichskanzler aus »niedrigen Beweggründen schwer beleidigt« und versucht habe, »das Vertrauen des Volkes zur politischen Führung zu untergraben«. Nachdem die Gestapo bei einer Hausdurchsuchung marxistische Literatur gefunden und Severa im Wehrmachtuntersuchungsgefängnis X in Wien Favoriten abermals wegen antinationalsozialistischer Äußerungen denunziert worden war, verurteilte ihn das Gericht der Division Nr. 177 zu sechs Jahren und sechs Monaten Zuchthaus. Bei Kriegsende wurde er zum Strafbataillon 999 versetzt. Er fiel am 28. Dezember 1944 an der Westfront.

»Mit mir gehen noch 10 Kameraden in den Tod …«

Johann Lukaschitz (1919-1944)

Johann Lukaschitz, undatiert. Quelle: Gedenkstätte ROTER OCHSE Halle (Saale)

Im Jänner 1944 verurteilte das Reichskriegsgericht den 1919 in Wien geborenen Werbezeichner Johann Lukaschitz wegen »Nichtanzeige eines Kriegsverrats« zum Tod. Aus Unzufriedenheit mit der militärischen Lage im vierten Kriegsjahr und aufgrund überharter Behandlung durch die Truppenführung hatten seine Kameraden einen »Soldatenrat« gegründet. Das Reichskriegsgericht sah darin eine Verschwörung gegen das Reich und konstruierte einen Zusammenhang mit der Situation am Ende des Ersten Weltkrieges, als revolutionäre Arbeiter- und Soldatenräte im November 1918 einen Aufstand herbeigeführt hatten. Das Gericht ignorierte, dass bei den Versammlungen des »Soldatenrates« nicht geringe Mengen Alkohol im Spiel gewesen waren und die Soldaten ihr Handeln nicht, wie für politische Organisationen sonst üblich, sorgfältig geplant hatten. Dem Reichskriegsgericht ging es offenkundig darum, ein abschreckendes Beispiel zu geben. Als ehemaliger Angehöriger der sozialistischen Jugendbewegung »Die Falken« hatte Johann Lukaschitz Sympathien mit den »Verschwörern« Dass er seine Kameraden nicht verraten hatte, kostete ihn das Leben. Am 11. Februar 1944 wurde er im Zuchthaus Halle/Saale durch das Fallbeil getötet.

Literaturhinweise

Baumann, Ulrich; Koch, Magnus (Hg.): »’Was damals Recht war… Soldaten und Zivilisten vor den Gerichten der Wehrmacht’. Begleitband zur Wanderausstellung der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas«, Berlin 2008.

Vogel, Detlef; Wette, Wolfram (Hg.): Das letzte Tabu. NS-Militärjustiz und Kriegsverrat, Berlin 2007.

»… zur freiwilligen Rückkehr zu meiner Truppe nicht den Mut gefunden.«

Anton Tischler (1912-1942)

Anton und Margarete Tischler, undatiert.

Quelle: Österreichisches Staatsarchiv/Archiv der Republik

Anton Tischler war im April 1940 zur Wehrmacht eingerückt und diente zunächst im besetzten Frankreich. Im August des Jahres bat ihn seine Schwägerin, nach Hause zu kommen, da seine Frau Margarete (geborene Reiter) erkrankt sei und Tischlers Hilfe benötige. Tatsächlich fehlte ihr nichts, außer der Angst, ihren Mann in den bevorstehenden Kampfhandlungen des Krieges zu verlieren. Aus dem Sonderurlaub, den Tischler erhalten hatte, kehrte er nicht mehr zu seiner Truppe zurück. Mit Unterstützung seiner Familie hielt er sich mehr als ein dreiviertel Jahr verborgen. Vermutlich aufgrund der Denunziation von Nachbarn wurde er im Oktober 1941 von der Feldgendarmerie verhaftet. Vor der Todesstrafe bewahrte den aus Wien stammenden Tischler wohl nur die Aussage seiner Frau vor Gericht, die ihn offenbar immer wieder inständig gebeten hatte, bei ihr zu bleiben. Margarete Tischler erhielt deshalb mit drei Jahren Zuchthaus ebenfalls eine schwere Strafe. Anton Tischler überlebte den Krieg nicht. Von den berüchtigten Emslandlagern im Nordwesten des Reiches wurde er zur Zwangsarbeit in die sogenannten »Lager Nord« nach Nordskandinavien deportiert. Er starb dort am 2. November 1942 infolge der mörderischen Haftbedingungen. Er hinterließ außer seiner Frau, die ihre Haft überlebte, noch zwei Kinder.

»… da sie sonst in ein Konzentrationslager käme«

Erich Schiller (*1923)

Im Winter 1942 lernte der im niederösterreichischen Weitra geborene Oberfunker Erich Schiller in Berlin die Ungarin Margit Stahl kennen, die nach den Nürnberger Rassegesetzen als jüdischer »Mischling« galt. Aus Angst vor einer Deportation in ein Konzentrationslager bat sie ihn um Hilfe. Einige Monate später half Schiller der jungen Frau über die Grenze, kehrte nach Wien zurück und wartete auf Nachricht aus Budapest. Als sich Margit Stahl nicht zurückmeldete, begab er sich seinerseits dorthin, um herauszufinden, ob seine Freundin gut angekommen sei. Kurz nach seiner Ankunft in Ungarn verhaftete die ungarische Polizei den 21-Jährigen und nahm ihn einige Monate in Gewahrsam. Schließlich glaubten die Behörden seinen Aussagen und er erhielt Aufenthaltsgenehmigung und Arbeitserlaubnis. Kurz vor Weihnachten 1943 wurde Schiller in Ungarn von einer Wehrmachtsstreife verhaftet. Das Land war seit 1941 mit dem Deutschen Reich verbündet. Das Gericht der Division 177 glaubte Erich Schiller, dass er aus Mitleid gehandelt habe und verhängte eine 12-jährige Zuchthausstrafe. Er wurde in die Straflager im Emsland verschleppt. Ob er den Krieg überlebte, ist ungeklärt.

»… bescheiden und still, aber unerschütterlich in seiner Überzeugung«

Ernst Volkmann (1902-1941)

Ernst Volkmann, um 1930.

Quelle: Stadtarchiv Bregenz

Ernst Volkmann weigerte sich aus religiösen Gründen, für NS-Deutschland zu kämpfen. Der tief gläubige Gitarrenbauer, 1902 im egerländischen Schönbach (heute Luby in Tschechien) geboren, hegte schon früh eine starke Abneigung gegen den Nationalsozialismus. In den 1920er Jahren übersiedelte er nach Vorarlberg und ließ sich dort beruflich nieder. 1929 heiratete er die Bregenzerin Maria Handle und bekam mit ihr drei Kinder. Einberufungsbefehlen der Wehrmacht leistete er keine Folge. Deshalb wurde Ernst Volkmann im Juni 1940 verhaftet, 1941 zog das Reichkriegsgericht in Berlin den Fall an sich. Kriegsdienstverweigerung galt als politisches Delikt. Weil er bis zum Schluss seiner religiösen Überzeugung treu blieb und in einer Wehrdienstleistung »eine Vergewaltigung seiner sittlichen Freiheit zur Verteidigung gegen den Nationalsozialismus« sah, verurteilte ihn das Berliner Gericht am 7. Juli 1941 zum Tod. Einen guten Monat später, am 9. August, morgens um 5.05 Uhr, wurde Ernst Volkmann im Zuchthaus Brandenburg-Görden enthauptet. Sein Name steht bis heute auf dem Bregenzer Kriegerdenkmal unter den Gefallenen der beiden Weltkriege. 1958 wurde an dem gegenüberliegenden Kirchenbau erstmals auf sein Schicksal hingewiesen, seit 2010 befindet sich unweit des Kriegerdenkmals eine Gedenkstele für Ernst Volkmann.

Literaturhinweis

Meinrad Pichler: »Nicht für Hitler«. Der katholische Kriegsdienstverweigerer Ernst Volkmann (1902–1941). In: Emerich, Susanne; Buder, Walter (Hg.): Mahnwache Ernst Volkmann (1902–1941). Widerstand und Verfolgung 1938–1945 in Bregenz, Feldkirch 2005, S. 6–11.

»… bin von meiner Truppe weg und habe gedacht, ich will nach Hause«

Johann Kuso (1923-1990)

Der aus Steinbrunn im Burgenland stammende Flugzeugmechaniker Johann Kuso verließ im April 1943 seine Einheit, die zu dieser Zeit auf einem Truppenübungsplatz in der Slowakei stationiert war. Nach seiner Ergreifung, nur gut zwei Tage später, gab er in einer Vernehmung an, aus Furcht vor Bestrafung wegen eines Wachvergehens geflohen zu sein, zumal Kuso auch Probleme mit den »Kameraden« seiner Einheit hatte. Das Militärstrafgesetzbuch definierte eine Abwesenheit von bis zu drei Tagen als »unerlaubte Entfernung« von der Truppe, wofür in der Regel kürzere Gefängnisstrafen verhängt wurden. Die Abwesenheit Johann Kusos wertete das Gericht der Wiener Division 177 jedoch als Fahnenflucht, also als eine vorsätzliche und auf Dauer angelegte Entfernung. Strafmildernd wirkte sich nur die kurze Dauer der Ausbildung sowie die geringe Zeit seiner Abwesenheit aus. Er wurde zu einer vierjährigen Zuchthausstrafe verurteilt, aus der Wehrmacht ausgestoßen und der zivilen Justiz übergeben. In den berüchtigten Emslandlagern, im Nordwesten des »Großdeutschen« Reiches, musste er unter KZ-ähnlichen Bedingungen Zwangsarbeit leisten. Anders als viele seiner Leidensgenossen konnte Johann Kuso die Haft überleben. Nach der Rückkehr in seinen Heimatort betrieb er zunächst eine Trafik und übersiedelte später nach Wien. Dort starb er am 13. März 1990.

»Nun wird es mir aber zu dumm …«

Anton Brandhuber (1914-2008)

Anton Brandhuber, 1942.

Quelle: Schweizerisches Bundesarchiv, Bern

Anton Brandhuber, ein Landwirt aus dem niederösterreichischen Laa an der Thaya, desertierte im Februar 1942 an der sowjetischen Front. Die in Österreich aufgestellte 45. Infanterie-Division hatte vor Moskau große Verluste erlitten und sollte nun mit neuen Soldaten aus der Heimat aufgefüllt werden. Brandhuber verließ seine Truppe kurz bevor seine Einheit die vordersten Stellungen erreicht hatte. Nach einer zehntägigen Flucht quer durch Europa erreichte er bei Feldkirch die österreichisch-liechtensteinische Grenze. Am 27. Februar überwand er die stark gesicherten Zaunanlagen und gelangte in die Schweiz. Dort gab er zu Protokoll, dass die Verhältnisse bei seiner Ankunft in Orjol – extreme Kälte, schlechte Versorgung und desolate Stimmung unter den Soldaten – der unmittelbare Auslöser für seine Flucht gewesen seien. Zu seinen Motiven befragt, notierte der Schweizer Verhöroffizier: »Der Einvernommene gibt die Hoffnungslosigkeit der Aussichten für die Zukunft, sowie den Zwang zum Kämpfen für ein ihm als Oesterreicher verhasstes Regime als Hauptgrund zur Flucht an.« Nach Ende des Zweiten Weltkrieges kehrte Anton Brandhuber nach Österreich zurück und lebte bis zu seinem Tod am 28. August 2005 auf seinem Hof in Laa an der Thaya.

Literaturhinweise

Hamburger Institut für Sozialforschung (Hg.): Verbrechen der Wehrmacht – Dimensionen des Vernichtungskrieges 1941 – 1944. Ausstellungskatalog, Hamburg 2002.

Koch, Magnus: Fahnenfluchten. Deserteure der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg, Krieg in der Geschichte, Bd. 42, Paderborn 2008.

»Da haben sie gesagt, sie möchten sich den Arm brechen lassen«

Maria Musial (1919-2012)

Die Friseurin Maria Lauterbach wurde 1919 in eine zehnköpfige Simmeringer Arbeiterfamilie geboren. In den 1930er Jahren waren die Musials im kommunistischen Widerstand aktiv: zunächst gegen das austrofaschistische Regime, ab 1938 gegen die Nationalsozialisten. 1942 heiratete Maria den gelernten Maschinenschlosser und Unteroffizier der Luftwaffe Ernst Musial. Gemeinsam halfen sie kampfunwilligen Soldaten, sich dem Dienst in der Wehrmacht zu entziehen – und zwar durch gezielt herbeigeführte Knochenbrüche. Maria beschaffte von einem bekannten Arzt die dafür notwendigen Betäubungsmittel. Die Meldungen über eine auffällige Häufung gebrochener Arme erreichte zur Jahreswende 1943/1944 auch Karl Everts, den Chefrichter der in Wien ansässigen Division 177. Dieser setzte einen Spitzel ein und ließ im Sommer 1944 das gesamte Netzwerk verhaften. Auch Marias Neffe Karl Lauterbach und mit ihm 13 weitere Personen des Wiener »Selbstverstümmler-Netzwerks« wurden wegen »Wehrkraftzersetzung« hingerichtet; Maria Musial erhielt sechs, ihr Mann zwölf Jahre Zuchthaus. Beide überlebten. Ernst Musial konnte jedoch aufgrund der Spätfolgen seiner Haft bald nicht mehr arbeiten. Maria pflegte ihn und war dadurch gezwungen, ihren Beruf als Friseurin aufzugeben. Sie blieb jedoch politisch aktiv und gehörte zu jenen Überlebenden der NS-Militärjustiz, die bis zu ihrem Tod die alljährlichen Gedenkfeiern für die Opfer der NS-Militärjustiz im Wiener Donaupark besuchte. Maria Musial starb 2005.

Literaturhinweis

Geldmacher, Thomas: »Im Café Weber sah ich viele Kameraden, die den Arm in Gips trugen.« Karl Lauterbach und das Simmeringer Netzwerk von Selbstverstümmlern, Sommer 1944. In: Ders u.a. (Hg.): »Da machen wir nicht mehr mit«. Österreichische Soldaten und Zivilisten vor Gerichten der Wehrmacht, Wien 2010, S. 188-194.

»Und immer fühle ich mich zuerst als Mensch und dann erst als Polin«

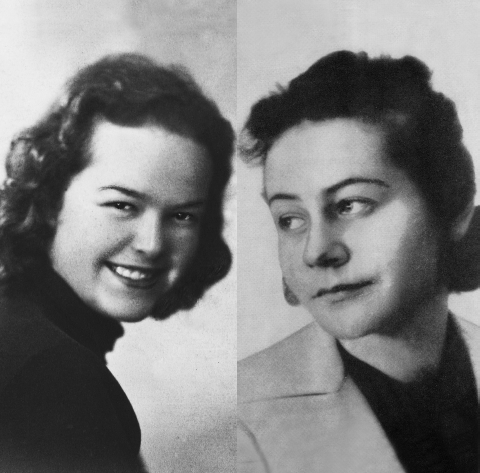

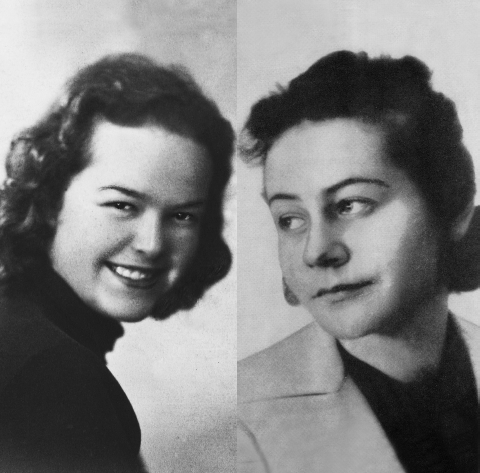

Krystyna Wituska (1920-1944) und Maria Kacprzyk (1922-2011)

Maria Kacprzyk und Maria Wituska, um 1940.

Quellen: Privatarchiv Maria Kacprzyk, Danzig sowie Universytecka w Warszawie

Am 1. September 1939 überfiel die deutsche Wehrmacht Polen. Razzien, Verhaftungen und Hinrichtungen prägten den Alltag der Bevölkerung, die vielfach auch für die deutsche Kriegswirtschaft zwangsverpflichtet und verschleppt wurde. Die Gutsbesitzertochter Krystyna Wituska und die in eine Warschauer Unternehmerfamilie geborene Maria Kacprzyk beschlossen, sich gegen die Unterdrückung zu wehren. Sie schlossen sich dem polnischen Widerstand an. Ihr Auftrag lautete, Informationen über die deutsche Besatzungsmacht zu beschaffen. Ihr Netzwerk flog allerdings auf. Die beiden jungen Frauen wurden im Oktober 1942 verhaftet und nach Berlin überstellt. Am 19. April 1943 verhängte Werner Lueben, Senatspräsident am Reichskriegsgericht, wegen Spionage, Vorbereitung zum Hochverrat und Feindbegünstigung die Todesstrafe gegen Krystyna Wituska. Ihre Freundin Maria bekam acht Jahre verschärftes Straflager. Während Maria das Ende des Krieges erlebte, ließ das Reichskriegsgericht Krystyna Wituska am 26. Juni 1944 durch das Fallbeil töten. Nach 1945 fiel es Maria schwer, den Verlust ihrer Freundin zu verarbeiten. Sie studierte Medizin, absolvierte eine Schauspielausbildung, arbeitete als Fremdenführerin, heiratete und bekam zwei Kinder. In den 1980er Jahren setzte sich Maria Kacprzyk für die Solidarnosc-Bewegung ein, die für eine Demokratisierung Polens und die Loslösung des Landes aus dem östlichen Verteidigungsbündnis eintrat. Sie starb am 4. April 2011 in Danzig.

Literaturhinweis

Skowronski, Lars; Trieder, Simone: Zelle Nr. 18. Eine Geschichte von Mut und Freundschaft, Berlin 2014.

»… weil mich die anderen zu viel sekkiert haben«

Alois Tiefengruber (1912-?)

Als der gebürtige Grazer Alois Tiefengruber im September 1942 zur Wehrmacht einrücken musste, hatte er bereits ein leidvolles und wenig angepasstes Leben hinter sich: Seinen Vater hatte er nie kennen gelernt und bereits vor dem frühen Tod seiner Mutter lebte er bei Pflegeltern. Zu den vielfachen Problemen in der Schule kamen bald gesundheitliche Einschränkungen hinzu. Seit seinem siebten Lebensjahr litt Alois Tiefengruber an epileptischen Anfällen. Es folgten psychiatrische Untersuchungen und Krankenhausaufenthalte, und er verfiel dem Alkohol. Auch bei seiner militärischen Einheit eckte er bald an. Er konnte oder wollte den militärischen Drill nicht ertragen. Nach der kurze Zeit später erfolgten Entfernung von seiner Truppe gab Tiefengruber an, von seinen »Kameraden« ausgegrenzt und gequält worden zu sein. An seinem 30. Geburtstag wurde er wegen Fahnenflucht und »Rückfalldiebstahls« zunächst zu zehn Jahren Zuchthaus verurteilt. Da das Urteil vom Oberkommando des Heeres nicht bestätigt wurde, verhandelte das Gericht erneut. Die geforderte Todesstrafe verhängte es jedoch nicht: eine Milde, die die Wehrmachtgerichte in vielen ähnlichen Fällen nicht zeigten. Ob Alois Tiefengruber das Feldstraflager, die härteste Form des Strafvollzugs in der Wehrmacht, überlebte, ist nicht geklärt.

Allgemeine Literaturhinweise

Baumann, Ulrich; Koch, Magnus (Hg.): »’Was damals Recht war… Soldaten und Zivilisten vor den Gerichten der Wehrmacht’. Begleitband zur Wanderausstellung der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas«, Berlin 2008.

Baumann, Ulrich: »Wo sind die Deserteure?« Öffentliche Meinung und Debatten über Verurteilte der Wehrmachtjustiz in der Bundesrepublik Deutschland 1949-1998. In: Pirker, Peter; Wenninger, Florian (Hg.): Wehrmachtsjustiz. Kontext, Praxis, Nachwirkungen, Wien 2010, S. 270-285.

Forster, David: Die militärgerichtliche Verfolgung von Verratsdelikten im Dritten Reich. In Manoschek, Walter (Hg.): Opfer der NS-Militärjustiz. Urteilspraxis – Strafvollzug – Entschädigungspolitik in Österreich, Wien 2003, S. 238-253.

Fritsche, Maria: Entziehungen. Österreichische Deserteure und Selbstverstümmler in der Deutschen Wehrmacht, Wien 2004.

Fritsche, Maria: Feige Männer? Fremd- und Selbstbilder von Wehrmachtsdeserteuren. In: Ariadne 47 (2005), ‘Kriegsfrauen und Kriegsmänner’. Geschlechterrollen im Krieg, S. 54-61.

Fritsche, Maria: Österreichische Opfer der NS-Militärgerichtsbarkeit. Grundlegende Ausführungen zu den Untersuchungsergebnissen. In: Manoschek, Walter (Hg.): Opfer der NS-Militärjustiz. Urteilspraxis – Strafvollzug – Entschädigungspolitik in Österreich, Wien 2003, S. 80-103.

Fritsche, Maria: Die Verfolgung von österreichischen Selbstverstümmelern in der deutschen Wehrmacht. In: Manoschek, Walter (Hg.): Opfer der NS-Militärjustiz. Urteilspraxis – Strafvollzug – Entschädigungspolitik in Österreich, Wien 2003, S. 195-214.

Fritsche, Maria: »Goebbels ist der größte Depp«. Wehrkraftersetzende Äußerungen in der deutschen Wehrmacht. In: Manoschek, Walter (Hg.): Opfer der NS-Militärjustiz. Urteilspraxis – Strafvollzug – Entschädigungspolitik in Österreich, Wien 2003, S. 215-237.

Geldmacher, Thomas u.a. (Hg.): »Da machen wir nicht mehr mit«. Österreichische Soldaten und Zivilisten vor Gerichten der Wehrmacht, Wien 2010.

Geldmacher, Thomas: »Auf Nimmerwiedersehen!« Fahnenflucht, unerlaubte Entfernung und das Problem, die Tatbestände auseinanderzuhalten. In: Manoschek, Walter (Hg.): Opfer der NS-Militärjustiz. Urteilspraxis – Strafvollzug – Entschädigungspolitik in Österreich, Wien 2003, S. 133-194.

Haase, Norbert: Von »Ons Jongen«, »Malgré –nous« und anderen. Das Schicksal der ausländischen Zwangsrekrutierten im Zweiten Weltkrieg. In: Haase, Norbert; Paul, Gerhard (Hg.): Die anderen Soldaten. Wehrkraftzersetzung, Gehorsamsverweigerung und Fahnenflucht im Zweiten Weltkrieg, Frankfurt 1995, S. 157-173.

Koch, Magnus: Fahnenfluchten. Deserteure der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg, Krieg in der Geschichte, Bd. 42, Paderborn 2008.

Koch, Magnus: Prägung – Erfahrung – Situation. Überlegungen zur Frage, warum Wehrmachtssoldaten ihre Truppe verließen. In: Kirschner, Albrecht (Hg.): Deserteure, Wehrkraftzersetzer und ihre Richter. Marburger Zwischenbilanz zur NS-Militärjustiz vor und nach 1945, Marburg 2010, S. 149-162.

Reemtsma, Jan Philipp: Wie hätte ich mich verhalten? Gedanken über eine populäre Frage. In: Ders. »Wie hätte ich mich verhalten?« Und andere nicht nur deutsche Fragen, München 2001, S. 9-29.

Rothmaler, Christiane: »…weil ich Angst hatte, daß er erschossen würde«. Frauen und Deserteure. In: Ebbinghaus, Angelika; Linne, Karsten (Hg.): Kein abgeschlossenes Kapitel: Hamurg im »Dritten Reich«, Hamburg 1997, S. 461-486.

Walter, Thomas: Die Kriegsdienstverweigerer in den Mühlen der NS-Militärgerichtsbarkeit. In: Manoschek, Walter (Hg.): Opfer der NS-Militärjustiz. Urteilspraxis – Strafvollzug – Entschädigungspolitik in Österreich, Wien 2003, S. 114-132.

Weitere Sammlungen von Biografien von Verfolgten bieten folgende Instiutionen an:

Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands

erinnern.at

Siehe außerdem die filmische Reihe “Vergessene Opfer” von Angelika Schuster und Tristan Sindelgruber, Verein Standbild